清熱祛濕固本方治療流感的臨床療效觀察*

張 磊,趙建美,馬雅霞,胡 鵬,袁慧潔,張 艷,劉西賢,尚方明,朱 艷,劉 旻,李玉葉

(1.天津中醫藥大學第一附屬醫院,天津 300193;2.天津市濱海新區中醫醫院暨天津中醫藥大學第四附屬醫院,天津 300451)

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取天津市濱海新區中醫醫院發熱門診2020年1月26日—2月26日就診患者60例,按照隨機數字表法將其隨機分為對照組和觀察組,每組各30例。觀察組中,男21例,女9例;年齡在(20~60)歲,平均年齡(36.4±12.3)歲;病程(2~36)h,平均病程為(15.7±5.9)h。對照組中,男 19 例,女11 例;年齡 21~59 歲,平均年齡(35.8±12.4)歲;病程(8~34)h,平均病程為(15.2±5.8)h。兩組患者的一般資料對比無統計學差異(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者性別、年齡及病程比較Tab.1 Comparison of gender,age and course of disease of patients between two groups

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫臨床診斷標準 流感參照《流行性感冒診療方案(2019年版)》[1]中的診斷標準。1)發生在流感流行時期。2)以發熱、頭痛、肌痛和全身不適為主要臨床表現,體溫最高可達40℃,常伴有畏寒、咽喉痛、干咳、乏力、食欲減退等癥狀。

1.2.2 中醫臨床診斷標準 參照《中醫內科學(新世紀第四版)》[2]診斷標準和《流行性感冒診療方案(2019年版)》[1]中的輕癥辨證治療方案標準。邪犯肺衛證,主癥:發病初期,發熱或未發熱,乏力,咽紅不適,輕咳少痰,無汗。舌脈:舌質紅,苔白膩,脈浮數。

1.3 納入標準 1)患者同時符合上述中西醫診斷標準。2)年齡在18~60歲之間。3)發病時間在48 h之內。4)胸部計算機斷層掃描(CT)檢查排除肺部感染,且無其他合并癥。5)已簽署治療知情同意書,并能配合治療觀察。

1.4 排除標準 1)合并肺部感染。2)已使用過抗流感藥物者。3)伴有心肺肝腎或神經系統病變或者多臟器功能衰竭者。4)妊娠或哺乳期女性。5)對本研究所用藥物有禁忌、過敏、需改變治療方案患者。6)發病前14 d內有武漢市及周邊地區,或其他有病例報告社區的旅行史或居住史;發病前14 d內曾接觸過來自武漢市及周邊地區,或來自有病例報告社區的發熱或有呼吸道癥狀的患者;與新型冠狀病毒感染者有接觸史。

2 方法

2.1 治療方法

2.1.1 對照組 予奧司他韋膠囊治療,每次75 mg,每日2次,連續治療3 d。

成熟得晚有些可悲,但總比拒絕成熟好。比如我,有過喜歡踩人的階段,也有過盲目羨慕人家會來事的時期,如今慢慢調整,自認為漸漸達到了“徐志摩讓棋”的境界。雖然年已半百,看似黃花菜都涼了,但想想我們這代人以后恐怕大多要住養老院,回歸集體生活,與人相處的能力決定著人生最后階段的生存質量,現在成熟也還不晚。

2.1.2 觀察組 在對照組基礎上加用“清熱祛濕固本方”口服。“清熱祛濕固本方”為張伯禮院士針對此次疫情為本院擬方,方藥組成為:牛蒡子10 g,桔梗 8 g,草果 8 g,虎杖 10 g,荷葉 5 g,西洋參 3 g,五味子3 g。由本院中藥煎藥室統一煎制;中藥湯劑均分包裝每袋180 mL。中藥服法:每日1劑,每日早晚飯后各溫服180 mL,連續治療3 d。電話隨訪患者,記錄癥狀,第4天發熱門診復診,癥狀完全好轉者停止治療,癥狀未完全好轉者視患者病情適當調整治療方案至痊愈。

2.2 觀察指標

2.2.1 主要臨床癥狀緩解時間 流感的主要臨床癥狀,包括全身癥狀(乏力)、呼吸道癥狀(咽痛)等。

2.2.2 退熱時間 監測體溫(腋下),觀察并記錄退熱起效時間(體溫下降0.5℃)、解熱時間(體溫恢復至正常且24 h內無再次發熱)。

2.2.3 化驗指標 血常規[白細胞計數(WBC)、中性粒細胞及淋巴細胞計數]及C反應蛋白(CRP)。

2.3 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[3]標準評價療效。1)臨床痊愈:臨床癥狀消失或基本消失,治療48 h內體溫恢復正常,療效指數≥95%;2)顯效:臨床癥狀明顯改善,治療48 h內體溫恢復正常,70%≤療效指數<95%;3)有效:臨床癥狀有好轉,治療72 h內體溫恢復正常,30%≤療效指數<70%;4)無效:臨床癥狀無明顯改善甚或加重,治療72 h體溫尚未恢復正常,療效指數<30%。療效指數=(治療前總積分-治療后總積分)/治療前總積分×100%。

2.4 統計學方法 所有數據資料采用SPSS 21.0統計分析軟件進行統計,計量資料符合正態分布,用均數±標準差(±s)表示。計量資料組內前后比較采用配對t檢驗,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料采用構成比或率表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3 結果

3.1 兩組患者呼吸道癥狀(咽痛)、全身癥狀(乏力)消失時間及比較 治療后,觀察組乏力消失時間為(3.07±1.14)d,對照組為(3.73±1.25)d,兩組比較有統計學差異(P<0.05),說明觀察組可顯著改善乏力癥狀。觀察組咽痛消失時間為(3.47±1.11)d,對照組為(4.57±1.33)d,兩組咽痛消失時間比較有統計學差異(P<0.01),說明觀察組可顯著改善咽痛癥狀,見表2。

表2 兩組患者治療后乏力消失時間及咽痛消失時間比較(±s)Tab.2 Comparison of the disappearance time of fatigue and sore throat after treatment of patients between two groups(±s) d

表2 兩組患者治療后乏力消失時間及咽痛消失時間比較(±s)Tab.2 Comparison of the disappearance time of fatigue and sore throat after treatment of patients between two groups(±s) d

注:與對照組比較,*P<0.05;**P<0.01。

組別 例數 乏力消失時間 咽痛消失時間對照組 30 3.73±1.25 4.57±1.33觀察組 30 3.07±1.14* 3.47±1.11**

3.2 兩組患者退熱起效時間及解熱時間比較 治療后,觀察組退熱起效時間為(5.27±1.74)h,對照組為(8.90±2.37)h,兩組比較有統計學差異(P<0.01)。觀察組解熱時間為(19.83±2.63)h,對照組為(22.97±3.64)h,兩組比較有統計學差異(P<0.01),說明觀察組在退熱起效時間、解熱時間方面優于對照組,見表3。

表3 兩組患者退熱起效時間及解熱時間比較(±s)Tab.3 Comparison of onset time and antipyretic time of patients between two groups(±s) h

表3 兩組患者退熱起效時間及解熱時間比較(±s)Tab.3 Comparison of onset time and antipyretic time of patients between two groups(±s) h

注:與對照組比較,*P<0.01。

組別 例數 退熱起效時間 解熱時間對照組 30 8.90±2.37 22.97±3.64觀察組 30 5.27±1.74* 19.83±2.63*

3.3 兩組患者血常規比較 治療前,兩組患者的WBC計數及淋巴細胞計數、中性粒細胞計數比較均無統計學差異(P>0.05)。治療后,對照組淋巴細胞與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組淋巴細胞與治療前比較差異有統計學意義(P<0.01),但是兩組之間比較沒有統計學差異(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后血常規比較(±s)Tab.4 Comparison of blood routine of patients between two groups before and after treatment(±s) ×109/L

表4 兩組患者治療前后血常規比較(±s)Tab.4 Comparison of blood routine of patients between two groups before and after treatment(±s) ×109/L

注:與本組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01。

組別對照組例數30時間治療前WBC 5.74±1.12中性計數 淋巴計數4.52±1.06 0.69±0.16 4.53±0.83 0.76±0.16*觀察組30治療后 5.71±1.08治療前 5.97±1.36 4.94±1.17 0.69±0.15治療后 5.83±1.19 4.62±0.83 0.81±0.15**

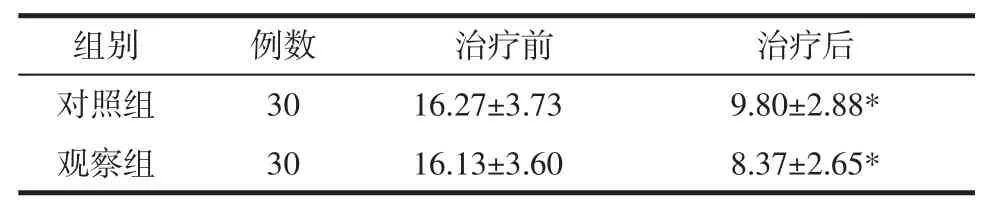

3.4 兩組患者CRP比較 治療前,兩組患者CRP比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組與治療前比較均有統計學差異(P<0.01),兩組 CRP 組間比較無統計學差異(P>0.05)。見表 5。

表5 兩組患者治療前后CRP比較(±s)Tab.5 Comparison of CRP of patients between two groups before and after treatment(±s) mg/L

表5 兩組患者治療前后CRP比較(±s)Tab.5 Comparison of CRP of patients between two groups before and after treatment(±s) mg/L

注:與本組治療前比較,*P<0.01。

組別 例數 治療前 治療后對照組 30 16.27±3.73 9.80±2.88*觀察組 30 16.13±3.60 8.37±2.65*

3.5 兩組患者臨床療效比較 治療后,觀察組30例患者中臨床痊愈10例,顯效15例,有效4例,無效1例,總有效率為96.7%;對照組30例患者中臨床痊愈6例,顯效12例,有效8例,無效4例,總有效率為86.0%,兩組總有效率比較無統計學差異(P>0.05),見表 6。

表6 兩組患者臨床療效比較Tab.6 Comparison of clinical efficacy of patients between the two groups 例(%)

4 討論

流感好發于冬春季節,是一種臨床常見的急性呼吸道傳染病,每年呈季節性流行,部分患者發展成重癥病例甚至危及生命,為減少重癥流感發生,降低病死率,早期診治非常重要,中醫藥在流感的防治中有著良好的應用前景。流感屬中醫“疫病”“瘟疫”等范疇,相當于中醫學的“時行感冒”病,其病因多與氣候突變、寒溫失常,并感受時行疫毒有關。張伯禮院士根據此次疫情的發病特點,辨證論治,認為本次疾病初起多為邪在肺衛證,兼夾有濕熱,同時結合多數患者存在素體氣陰不足,故擬定“清熱祛濕固本方”,以疏風解表、清熱解毒祛濕兼益氣養陰為治則。

張伯禮院士擬定“清熱祛濕固本方”,命名為“抗病毒2號”。其組成為:牛蒡子10 g,桔梗8 g,草果 8 g,虎杖 10 g,荷葉 5 g,西洋參 3 g,五味子 3 g。方中牛蒡子辛、苦、寒,歸肺、胃經,疏散風熱,解毒利咽;桔梗苦、辛、平,歸肺經,開宣肺氣,祛痰、排膿,共為君藥。草果燥濕、截瘧;虎杖清熱利濕,解毒,化痰止咳;荷葉利濕,升發清陽,共為臣藥,奏清熱解毒祛濕之功。西洋參補氣養陰,清火生津;五味子斂肺滋腎,生津,為佐藥,以益氣養陰固本。全方既可疏風清熱利濕以驅邪治其標,又可兼顧肺脾腎,益氣養陰以固其本。現代研究表明:牛蒡子具有抗炎、抗菌及抗病毒作用;木脂素類成分是牛蒡子主要成分對流感病毒有抑制作用[4];桔梗藥效眾多,其有調節機體內脂氧素A4(LXA4)發揮廣泛的抗炎促消散作用[5];草果具有調節胃腸功能、抗炎鎮痛等作用[6];虎杖中白藜蘆醇等顯著抑制H1N1流感病毒神經氨酸酶的活性[7];有研究表明荷葉提取物具有抗人類免疫缺損病毒(HIV)活性[8];西洋參根中含有約6%~10%的多糖,其具有增強免疫、抗流感等生理作用[9];五味子具有鎮咳和祛痰作用,還具有抑菌等作用。

本研究結果提示,“清熱祛濕固本方”聯合奧司他韋膠囊治療流感可顯著改善發熱、乏力及咽痛等癥狀,有助于改善淋巴細胞計數及CRP。本研究結果表明,觀察組患者發熱、乏力、咽痛等臨床癥狀改善時間較對照組明顯縮短,這說明了聯合“清熱祛濕固本方”治療流感可有效改善患者的臨床癥狀,縮短病程。提示“清熱祛濕固本方”聯合奧司他韋膠囊治療流感均有較好的療效且具有協同作用。研究期間并未出現因聯合用藥而導致的不良反應,提示著中西醫結合治療流感安全可靠。

綜上,張伯禮院士擬方“清熱祛濕固本方”口服治療,是根據目前疫情結合本地區人群共性特征所擬處方,臨床上取得了較好的療效,本研究僅為本院治療的統計結果,下一步擬擴大樣本量,進一步開展多中心研究。