試論小學數學學習中學生探究學習品質的有效培養路徑

摘?要:關于小學數學教學理念的提倡,其中一條尤為重要,這就是探究學習品質的培養問題。探究式學習是學生創新意識與能力培養的直接途徑,它可以增強學生進行自主學習的自信心和獨立性。小學數學教師要通過多種途徑和策略,促進學生進行自主式探究學習,幫助學生樹立合作探究與獨立探究學習的自覺性,使學生逐漸形成勇于探究的良好品質,從而促進學生在數學上得到應有的發展。

關鍵詞:學習情境;有效素材;有效活動;探究學習

勇于探究是中國學生發展核心素養中的一個方面,在小學數學學習中就要能夠使學生激發自身的好奇心和無限的想象力,使其能夠迎難而上,積極尋求解決問題的有效途徑和方法,通過自己的努力來實現問題的合作或獨立解決。那么,如何在小學數學教學中來有效培養學生的勇于探究學習的良好品質,促進學生的數學素養能夠得以更好地培養呢?

一、 創設有效情境,引發學生數學探究熱情

脫離學生生活的學習情境往往會讓學生望而止步,產生陌生而又厭煩的情緒,不能激發學生進行有效探究的欲望。因為這樣的情境不能勾起學生的數學學習經驗,不能讓學生感受到數學學習的生活基礎。數學課堂中,教師要能夠積極創設富有生活化、情節化的情境,讓學生能夠對情境產生濃厚的興趣,從而激發學生進行數學探究的欲望。

(一)選擇學生日常所見的生活現象情境

學生是活生生的生命主體,更是生活中的小主人翁,他們有對自然生活中的現象產生好奇的心理;經歷有意或無意觀察,從而積累了一定的生活經驗,達到了一定的認知水平。因而,在數學學習中,教師要能夠善于思考學生的生活實際,準確把握與學生息息相關的生活現象,能夠進行合理選擇、加以運用,從而能夠喚醒學生采用已有的生活經驗來學習數學。

比如,我在教學《簡單的重復現象》一節數學課時,我能借助多媒體向學生播放:某日小學生隨著太陽的東升西落經歷上學、放學的動態畫面。播放這樣的生活情境,不僅能夠讓學生感受到數學就在自己身邊,更重要的是能夠勾想起自己的上學、放學的情境,從而體悟到自己每天都在經歷著“上學、放學;上學、放學……”這樣的重復現象,進而引發學生對于自然界中的太陽的東升西落、一年的季節交替……都屬于重復現象。在數學課堂上,教師積極勾起學生對生活經驗的回憶,進而引發學生已有的認知心理與數學新知之間的有效對話,從而促進學生實現數學知識的深刻領悟。

(二)剪輯學生樂在其中的活動體驗情境

童年是孩子們充滿趣味性、游戲性的快樂時光,他們往往要在這快樂的成長歷程中經歷生活、學習與活動。孩子們在自己喜愛的活動中往往能夠獲得終生難忘的美好回憶,能夠獲得一定的知識積累、情感體驗或是人生道理。在學生的數學學習中也往往會剪輯孩子童年的活動情境來激發他們能夠更好地學習數學知識。

比如,在數學學習《加法交換律和結合律》時,選擇學生跳繩與踢毽子活動,讓孩子們能夠借助于親歷活動來認識加法交換律和結合律,使其感受到運算律與生活的密切聯系;在學習《百分數的認識》時,選擇孩子們喜愛的投籃運動作為數學研究活動的情境,讓學生能夠產生積極運用數學知識來解決生活問題的欲求,從而有效實現對于百分數的知識探究。

(三)選取孩子們喜愛傾聽的故事情境

由于孩子的年齡尚小,他們對于直觀、形象性的事物容易記憶、對于初見的事物容易產生好奇的心理,他們對新奇的世界能夠產生無限的想象,因而孩子就會非常喜愛具有情節性的故事。小學數學教師要能夠充分遵循小學生的認知規律、結合他們的年齡特點進行合理地選擇數學故事情境,有效引領學生悄無聲息地進入到數學學習的最佳境地。

比如,在數學學習中插入《龜兔賽跑》的數學故事,在故事中能夠領略小動物不驕不餒的品質;插入《曹沖稱象》的故事,讓學生能夠獲得數學思想的滲透;引入《小高斯》的故事,教育學生能夠養成靜心思考的良好習慣等等。

讓數學故事走進學生的數學學習生活,讓孩子們能夠樂于其中領略數學世界的神秘與奇妙,從而能夠激發學生樂于學習數學的興趣,從而能夠引發學生進行數學探究的熱情。

二、 提供有效的素材,引領學生實現深度思維

發現問題、提出問題是創新的基礎,也是知識探究的基礎。俗話說,“學源于思,思源于疑。”因而,數學教學中教師要能夠提供可為學生所能進行探究的問題材料。讓學生能夠從教師所提供的文本材料中自主萌發出要研究的數學問題,而后經過獨立的探究、合作交流,甚至在教師的適當指導下能夠完成探究活動。在合理的素材提出時,教師要能夠通過設疑、誘導,讓學生能夠自主提問,而后經過篩選,優化選擇要進行探究的問題,激發學生能夠勇于質疑、敢于提問,進而讓孩子們能夠帶著疑問來進行數學探究。

(一)設疑推進,激起學生的探究欲望

在教學蘇教版六年級上冊數學《百分數的認識》時,我能從呈現給學生的表格數據入手,讓學生能夠依據數學信息進行科學猜想,并由此引發學生對于數學問題能夠有更深層次地生疑、設疑。習題如下:

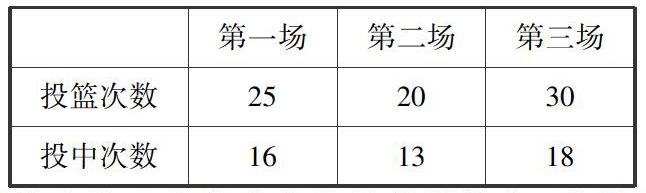

例1?學校籃球隊參加了三場比賽,王老師記錄了這三場比賽中的投籃情況。

讓學生自己觀察表格中的數學信息,讓學生說說自己獲得的數學信息,并說出自己能夠提出的數學問題。起初,很多孩子只能停留于問題的表面,只能說出每一場投籃次數或是投中次數的膚淺比較或是投籃的總次數、投中的總次數,沒有學生能夠想出更深入

的數學問題。而后,我能夠拋磚引玉式的說:“我認為第三場成績最好,你們同意嗎?”接著讓學生們自主交流應該提出預想的數學問題,“一共投了多少次?一共投中多少次?每場投中的次數占每場所投次數的百分之幾?”接著再讓學生帶著問題來思考要如何比較哪一場球投中率最高,每一場球的投中率的大小與什么有關系。經過同學們的激烈交流,最后達成共識,并讓學生能夠自主完成。

這樣經過問題的不斷推進,通過學生自主生疑、設疑、解疑的探究過程,引發了學生的數學思維,使學生在問題的動態生成中獲得思維的不斷升級,更引發了學生能夠勇于質疑、勇于探究。

(二)深層引導,保持學生的探究熱情

比如,在教學《長方體和正方體的表面積》練習課時,遇到這樣一道題,“用64個同樣大小的小正方體拼成一個大正方體,而后給拼成的大正方體涂上紅色。問:這些小正方體1面被涂上紅色的有幾個?2個面被涂上紅色的有幾個?3個面涂上紅色的有幾個?每個面都沒有被涂上顏色的有幾個?”出示本題后,先讓學生自己來想,經過一段時間的自主探究,有的孩子很聰明,能夠想出3個面涂上顏色的有8個;而絕大多數孩子沒有想出實質性的問題來。此時,我能夠利用孩子的探究成果進行有效的引入,來解決其他一些問題。我問這個孩子,“你是怎么想的?”這個孩子說,因為這8個小正方體正好在8個角,只有三個面漏出來。我隨機進行關鍵性的板書:在頂點,漏出3個面,圖色3個面。板書后,立刻提問,“我們學習正方體的基本要素有頂點、棱和面,剛剛這位同學已經想出了處于頂點上的小正方體所涂色情況,你們能想出所在棱和面上的小正方體的涂色情況嗎?”這樣,一下子降低了學生進行自主探究思考的難度,也一下子又激發了學生進行探究的熱情。從而輕而易舉地,引導孩子通過自主探究得出,“在每條棱有2個小正方體漏出2個面,12條棱,共有24個小正方體涂上顏色;在每個面的中心有4個小正方體漏出1個面,6個面,共有24個小正方體1個面涂上顏色;沒有涂上顏色的正方體是:64-8-24-24=8(個)。”

在學生對于數學問題探究的關鍵時刻,教師要能夠適時、準確地進行點撥,以便能夠達到深層引導的良好效果,從而能夠讓學生繼續保持高漲的探究熱情,讓學生能夠順利完成數學學習活動。

三、 組織有效的活動,發揮學生的數學想象力

數學想象力是學生進行數學探究學習的必要條件。數學學習中,教師要能夠組織學生進行操作實驗,鼓勵學生進行科學猜想,使其能夠經歷“猜想、驗證與應用”的數學探究過程,使其在活動中理解數學知識,發揮數學學習的想象力,從而實現學生數學學習探究品質的形成。

(一)利用動手實踐,發揮學生想象力

比如,在教學《軸對稱圖形》時,教師往往讓學生能夠通過對折長方形、正方形、平行四邊形等不同形狀的紙來讓學生感知軸對稱中的兩個關鍵知識點“相同與重合”,而后讓學生能夠運用知識進行科學猜想出生活中的一些圖形是否為軸對稱圖形。讓學生利用對軸對稱已有的認識進行科學猜想,再進行驗證、應用知識的這一過程。充分讓學生認識到“對折后圖案和圖形完全相同,邊緣能夠完全重合”這是判斷一個圖形是否為軸對稱圖形的標準。在學生完全理解和掌握軸對稱圖形知識的基礎上,教師能夠為學生提供基本的圖形,讓學生能夠發揮自己的想象來設計一幅軸對稱圖形的作品。這樣的教學,使孩子們能夠在操作中獲得經驗、感受到數學的無窮魅力,在獨立創作中實現想象力向更深層發展。

(二)基于學具拼擺,拓展幾何空間

例如,在學習“平行四邊形的面積”時,讓學生能夠利用數學實驗手冊上的圖形學具進行剪、拼,將平行四邊形轉化為長方形;在學習梯形的面積計算時,能夠利用兩個完全一樣的梯形拼擺為平行四邊形;在進行面積單位的學習時,也是利用一個個小正方形作為一個計量單位來進行拼擺、數出其圖形的面積。

讓學生能夠充分利用現有的圖形學具進行拼擺,讓學生的幾何空間認識能夠發生轉換、實現幾何圖形的認識拓展,從而也能夠發揮學生的數學想象力。

除此而外,數學教師還要能夠讓學生樹立主動探究數學知識的自信心,使其能夠在成功的探究活動中逐漸形成和發展起來。讓學生在探究體驗中獲得成功喜悅,油然而生產生勇于探究的自信心。同時,還要能夠引導學生在成功中反思探究過程,以時刻喚醒學生的探究經驗,進一步有效增強學生勇于探究的決心。

總而言之,在小學數學課堂教學中,教師要能夠通過學生的自主探究、合作交流來實現數學知識的學習,要讓學生的主動探究成為學生的良好學習品質,從而讓學生能夠在探究活動中實現數學猜想能力、思維能力與實踐應用能力的綜合培養,從而能夠促進學生數學素養的更好發展,也便能夠實現數學課程標準中所提出的“讓不同的人在數學上得到不同的發展”這一開放性的培養目標。

參考文獻:

[1]教育部制定.義務教育數學課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2011.

[2]陶行知.陶行知全集[M].長沙:湖南教育出版社,1985.

[3]周國韜等.現代教育理論研讀[M].北京:中國輕工業出版社,2007.

作者簡介:劉兵,江蘇省宿遷市,江蘇省宿遷市泗陽縣來安小學。