“權(quán)威-分層-分權(quán)”結(jié)構(gòu)何以可能?

——基于中國地方政府治理創(chuàng)新40余年發(fā)展進程的思考

韓福國

(復(fù)旦大學 國際關(guān)系與公共事務(wù)學院,上海 200433)

一、三層變遷結(jié)構(gòu)呈現(xiàn):政治權(quán)威、“央-地分權(quán)”與地方創(chuàng)新

“未來總是在不停地變化”(Always in motion is future,Jedi Yoda),但任何一個社會發(fā)展現(xiàn)象的學術(shù)化分析,必須建立一個觀察原點與時間截止點進行反觀,提出可能的理論解釋。當然,“學者常常只會問那些他們在合理范圍中能夠回答的問題”①。我們對超大規(guī)模社會的中國的思考,也需要找到合適的觀察點,進行反觀和反思。

(一)多元議題的集中與疊加:問題的復(fù)雜性

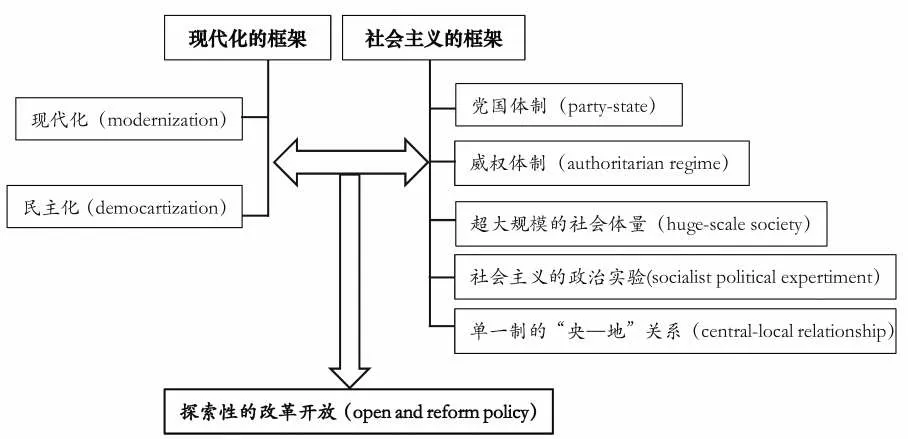

社會主義階段內(nèi)的中國發(fā)展引人注目,似乎涵蓋了發(fā)展中國家所有的結(jié)構(gòu)性要素——黨國(party-state)體制與威權(quán)體制(authoritarian regime)的強化版本、超大規(guī)模的社會(huge-scale society)體量、社會主義的政治實驗(socialist political expertiment)、單一制的“央-地”關(guān)系(central-local relationship),暫且不論歷史的多元遺產(chǎn)(historical legacy),這些都形成了中國進行探索性改革開放(open and reform policy)之上的社會主義政治框架。

圖1 社會主義與現(xiàn)代化的結(jié)構(gòu)關(guān)系圖示

以上多種典型因素都在現(xiàn)代化的框架——社會主義現(xiàn)代化之下進行了結(jié)合,形成了中國非典型“混合體”(Hybrid),因為很多要素一直與現(xiàn)代化的兩個支撐——民主制度和科學管理進行著持續(xù)的合作與沖突。民主與科學是威權(quán)體制宣傳和必須借助的現(xiàn)代化力量,但是隨著民主與現(xiàn)代化的推進和深入,威權(quán)體制的結(jié)構(gòu)性因素卻在抵抗著它們的進程,例如中國共產(chǎn)黨不斷若隱若現(xiàn)地強調(diào)的“既得利益集團”對改革進程的阻礙。

“民主”可以在社會主義名義之下被借用來促進社會與市場的發(fā)展,實現(xiàn)經(jīng)濟市場化和社會部分領(lǐng)域的自治;“科學”可以在現(xiàn)代化的名義之下被作為工具,用來實現(xiàn)工業(yè)化、城市化,被用來推進管理的科學化、績效化和國際化。但是“暫時借用”和“真正使用”的界限如何平衡和拿捏,過去與今天一樣,對于單一執(zhí)政的權(quán)力中心而言,都是一個致命性的難題,當然,社會本身并不在乎究竟是借用還是使用,它會一直按照其社會規(guī)律前行。

截至今日,一個基本的判斷就是:在改革開放40余年的歷程中,在強調(diào)高度政治統(tǒng)合——中央威權(quán)控制的體制下,中國社會基本實現(xiàn)了有序的持續(xù)發(fā)展,尤其是在經(jīng)濟現(xiàn)代化和社會結(jié)構(gòu)變遷方面,因此,我們需要思考的問題:它具體通過什么樣的實踐路徑,實現(xiàn)了對“文化大革命”這一社會發(fā)展危機的化解?其中有沒有一個結(jié)構(gòu)性過程的存在,并且能在理論上得以合理解釋這一進程何以可能,并且這一過程能否持續(xù),即如果持續(xù)進展,它“摸著石頭”到最后,要過的是一條什么樣的“河”?

如果這一結(jié)構(gòu)性過程無法持續(xù),那么它崩潰的可能性在哪里?會帶來什么樣的結(jié)果——重新回到啟動前的歷史階段,還是一個新的發(fā)展結(jié)構(gòu)?

“顯而易見的規(guī)律性構(gòu)成了政治行為特殊性的基礎(chǔ),現(xiàn)代化過程通過比較性的經(jīng)驗研究得以最清晰的說明。”②地方政府一直被視為政府改革的試驗田,取得的成功經(jīng)驗經(jīng)常被其他政府吸收和借鑒(Douglass M. Ihrke,2006),這是國際范圍的普遍經(jīng)驗。由于規(guī)模較小且決策迅速果斷,地方政府比中央政府更傾向于進行創(chuàng)新(Gabris,Golembiewski,1996;Bickers,Williams,2001;Oakerson,1999)。這又構(gòu)成了地方政府創(chuàng)新的最基本優(yōu)勢,即使中國政府體制強調(diào)中央和上層政策的引領(lǐng)性,但是這種不同層級的創(chuàng)新優(yōu)勢是顯而易見的,中國人用“船小好調(diào)頭”這一句話來委婉地表達地方的優(yōu)勢。

中國地方政府創(chuàng)新是顯而易見的,但“規(guī)律性”卻并不那么明顯,已有的研究基本上集中于具體案例或者跨案例的分析,需要在地方政府創(chuàng)新比較研究基礎(chǔ)上進行規(guī)律性考察,中國地方政府創(chuàng)新擴展的路徑如何形成,以及未來如何形成結(jié)構(gòu)化的創(chuàng)新擴展?這構(gòu)成思考中國現(xiàn)代社會發(fā)展路徑和社會主義政治發(fā)展規(guī)律的核心問題,也是思考國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化如何完成這一命題的基礎(chǔ),更是各個學科思考中國40 余年改革開放路徑的基準點。這構(gòu)成了本文主要問題的聚焦,也是論述過程展開的中軸線。

(二)三個結(jié)構(gòu)的形成與互動

1949 年,中華人民共和國的國家政權(quán)建立,為理想的社會主義“整體性發(fā)展模式”提供了政治實踐上的載體可能性,改變了古典社會的分散性社會治理結(jié)構(gòu),也完成了民國政府沒有完成的“政權(quán)下縣”任務(wù)③。因此,在不停的社會運動中,中國保持了整體性發(fā)展路徑,即新中國成立初期的“齊步走”戰(zhàn)略④。

這一時期社會發(fā)展的中軸,是計劃經(jīng)濟推行基礎(chǔ)上的中央政府政策管控和規(guī)劃設(shè)計,完成了國家工業(yè)體系的基本建設(shè),它所希冀的是“國家治理體系和治理能力”的“整體性一步到位”。但是,1966—1976 年間“文化大革命”所帶來的經(jīng)濟和社會發(fā)展的全面衰敗、精神和信仰的危機,進而導(dǎo)致了即使是體制學者也毫不諱言的中國社會發(fā)展陷入了全面危機⑤。“其實際狀態(tài)是:既喪失了經(jīng)濟和社會發(fā)展所可能提供的發(fā)展基礎(chǔ)和動力,同時也喪失了為推動經(jīng)濟和社會發(fā)展提供有效戰(zhàn)略和政策推動的能力”⑥。對于黨政力量來說,經(jīng)濟危機基礎(chǔ)上的社會失控的壓力就日益增加,也就是說,在經(jīng)濟發(fā)展與社會治理模式上出現(xiàn)了雙層的“經(jīng)濟躍進-效率低效”與“社會失控-政治管控”結(jié)構(gòu)。中國發(fā)展道路的這一“歷史經(jīng)驗和沉重代價”,已經(jīng)回答了“分權(quán)改革”為何必要這一問題。

二元階級認知帶來了社會發(fā)展的挫折,當我們重新思考馬克斯·韋伯關(guān)于政治的定義時,整個社會的政治認知面臨著激烈的轉(zhuǎn)變:“我們可以如此界定‘政治’:政治追求權(quán)力的分享、追求對權(quán)力的分配有所影響——不論在國家之間或者同一個國家內(nèi)的各團體之間。”⑦人們逐步明白,政治還可以在一個國家內(nèi)的各個團體之間分享或者相互影響——我們要改革,政治還可以在國家之間分享或者相互影響——我們要開放。

1979 年3 月30 日鄧小平在《堅持四項基本原則》的講話中,公開說社會科學(政治學、法學、社會學以及世界政治)要補課,尤其是政治學要補課的時候(當時政治學系基本屬于法學院),中國政治學教材才從馬克思主義哲學教材體系中重新開始“現(xiàn)代化”起來。當時的中央層面在政治上已經(jīng)確認過去的十年的路徑錯了,要“想象另一種可能”,于是提出對內(nèi)要改革,對外要開放,但具體的操作措施只能是讓各個地方去探索——“膽子大一點、步子快一點”。

改革開放后,中國的國家發(fā)展轉(zhuǎn)型核心就是從“一步走”轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺植阶摺薄_@一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的實質(zhì),就是國家發(fā)展模式從整體性的發(fā)展路徑轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣牡胤桨l(fā)展格局。“不搞改革開放,發(fā)展經(jīng)濟,不逐步地改善人民生活,走任何一條道路,都是死路。”⑧在讓有能力的一部分人先富起來、有能力的地區(qū)先發(fā)展起來的理念轉(zhuǎn)變之下,地方政府具有了公開的創(chuàng)新激勵,但是中央政府對原有的政策體系進行的具體調(diào)整卻十分緩慢,因為具體如何去改革,面對一個經(jīng)過十年折騰的體制——新在位的是沒有經(jīng)驗的,上來的是被“打倒了”10 年的,并且大家都對國際社會的新的市場經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新知之甚少,因此潛在的地方社會經(jīng)濟發(fā)展承受著巨大的政治風險。體制的慣性,會讓很多事成之后看上去很容易的政府改革與創(chuàng)新在當時的社會結(jié)構(gòu)中變得十分脆弱。一個習慣了按照習慣性標準去運行的社會,最害怕的就是改變,雖然改變已經(jīng)成了共識。

這樣一來,無論是否可以形成“中國模式”這一概念,至少中國發(fā)展結(jié)構(gòu)形成了三個突出層面——三層路徑的互動結(jié)構(gòu),它們構(gòu)成了我們探討中國地方行為(經(jīng)濟發(fā)展改革、公共管理創(chuàng)新和政治民主嘗試)的整體性外在框架。

二、為何必要:權(quán)威保持穩(wěn)定下的中國改革

穩(wěn)定壓倒一切,這是中國改革開放后不斷強調(diào)的議題,它是一直貫穿于改革開放的中軸線,在這個線上下圍繞著“中國的市場經(jīng)濟建設(shè)”和“社會治理格局變動”兩條線。換句話說,中國要解釋黨的領(lǐng)導(dǎo)和改革開放兩個議題都“為何必要”,其選擇是在執(zhí)政黨權(quán)威保持穩(wěn)定下的改革開放推進。這構(gòu)成了實踐多元議題交叉重疊的第一個層面的政治框架。

(一)中國共產(chǎn)黨的政治領(lǐng)導(dǎo)核心地位

中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)核心位置,是在建黨之后多次運動中反復(fù)確認和強化的結(jié)果,主要是體現(xiàn)在:黨對軍隊的絕對領(lǐng)導(dǎo)原則;黨管干部的原則;黨管意識形態(tài)的原則;黨管重大決策的原則⑨。因此無論中國的地方領(lǐng)導(dǎo)干部,為地方的經(jīng)濟發(fā)展模式提供政治支持,還是為地方的公共管理制度改革提供政治擔保,抑或為地方的政治發(fā)展的試驗提供前途擔保,都面臨著巨大的創(chuàng)新風險性,因為強大的組織力量可以讓任何一名干部“隨時隨地”地調(diào)換崗位和離開任職區(qū)域。

1949年后的中國社會體制中,一個核心的關(guān)鍵點就是不管簡政放權(quán)如何進行,共產(chǎn)黨的核心領(lǐng)導(dǎo)位置沒有發(fā)生變化,也就是說即使中央實行“向地方放權(quán)”,也可以隨時保有“集權(quán)調(diào)控”的權(quán)威。40余年來,在改革開放的政策不斷推進的同時,中央權(quán)威也一直在不斷強化。從改革開放初期作為理路支撐的“新權(quán)威主義”⑩開始,一直到今天,并沒有在執(zhí)政理念上有其他的理論來替代,也沒有回答當初理論討論提出的威權(quán)主義是否要轉(zhuǎn)型以及如何轉(zhuǎn)型?的問題,反而“新威權(quán)主義”的“威權(quán)”特征不斷加強。如果在具體管理上再不能動搖,那么這一全面性權(quán)威就是“新威權(quán)主義”的典型。經(jīng)過20 世紀80年代末期事件之后,一度出現(xiàn)的政治改革快速進展局面發(fā)生了改變,在黨的領(lǐng)導(dǎo)地位上回避了所有可能挑戰(zhàn)的議題,即“中央權(quán)威”這一問題不能動搖(黨的領(lǐng)導(dǎo)和中央領(lǐng)導(dǎo)是一體兩面的問題),其后明確了“五不搞”與“七確定”。

我們梳理一下中央權(quán)威的制度特點:強調(diào)中國政治結(jié)構(gòu)的核心是執(zhí)政黨的“政治權(quán)威不動搖”,在這一前提下才能進行其他議題的討論和發(fā)展。

(二)“一個中心、兩個基本點”:中心是重點

1979年3月30日,在北京召開的理論工作務(wù)虛會上鄧小平同志代表中共中央作了題為《堅持四項基本原則》的講話,將中國共產(chǎn)黨一貫所強調(diào)的思想政治方面的原則概括為“四項基本原則”。這就是“第一,必須堅持社會主義道路;第二,必須堅持無產(chǎn)階級專政;第三,必須堅持共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo);第四,必須堅持馬列主義、毛澤東思想”,并把它界定為“實現(xiàn)四個現(xiàn)代化的根本前提”。

鄧小平特別強調(diào)“堅持四項基本原則的核心,是堅持共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)”,“每個共產(chǎn)黨員不允許在這個根本立場上有絲毫的動搖”。1987年10月中共十三大把“四項基本原則”寫進了社會主義初級階段的基本路線中,即“領(lǐng)導(dǎo)和團結(jié)全國各族人民,以經(jīng)濟建設(shè)為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),為把中國建設(shè)成為富強、民主、文明的社會主義現(xiàn)代化國家而奮斗”(一個中心、兩個基本點)。1992 年10 月18 日,中共十四大把建設(shè)有中國特色社會主義的理論和黨的“一個中心、兩個基本點”的基本路線正式載入黨章?。

“一個中心、兩個基本點”的目標不僅僅在于堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),而且強調(diào)“經(jīng)濟建設(shè)”這一中心大局,強調(diào)黨的領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)濟建設(shè)的一致性。因此,無論經(jīng)濟改革經(jīng)過多少次短暫遲疑,依然保持了持續(xù)進行的態(tài)勢。這突出地體現(xiàn)在鄧小平的“南方談話”等節(jié)點事件上。即使有強大的“左”的思潮存在,中央的基本戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移——執(zhí)政的中心已經(jīng)從階級斗爭轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟社會發(fā)展上來。

這構(gòu)成了第一層面的基本框架,就是中央繼續(xù)保持權(quán)威穩(wěn)定的前提下,進行發(fā)展路線和發(fā)展方向的重大改革,形成了中國改革開放的第一個驅(qū)動力量,執(zhí)政黨的政治緊箍咒至少在形式上解除了。到了十九大以后,中共中央又提出了“第二次改革”與“改革開放再出發(fā)”的政治命題。

(三)“五不搞”和“七確立”:意識形態(tài)的邊界

2011年中國共產(chǎn)黨通過全國人大的法律途徑,確立了“中國特色政治文明”的國家原則,即“五不搞”和“七確立”?。

“五不搞”是指“不搞多黨輪流執(zhí)政,不搞指導(dǎo)思想多元化,不搞‘三權(quán)分立’和兩院制,不搞聯(lián)邦制,不搞私有化”。“七確立”作為中國的“特色政治文明”不可動搖的法制根基,是指“中國特色社會主義法律體系,是以憲法和法律的形式,確立了國家的根本制度和根本任務(wù),確立了中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)地位,確立了馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個代表’重要思想的指導(dǎo)地位,確立了工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的國體,確立了人民代表大會制度的政體,確立了國家一切權(quán)力屬于人民、公民依法享有廣泛的權(quán)利和自由,確立了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度、民族區(qū)域自治制度以及基層群眾自治制度,確立了公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的基本經(jīng)濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度”。到了中共十九大進一步提出了“東西南北中,黨政軍民學,黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的”的“全面領(lǐng)導(dǎo)”機制。

至此,黨的威權(quán)地位被十分明確地表達出來,并且在黨政分工上以部分領(lǐng)域的“黨政合一”的機構(gòu)改革趨勢替代了“黨政分開”:黨從政治領(lǐng)導(dǎo)管大事演變到了“黨領(lǐng)導(dǎo)和管理一切”,執(zhí)政黨重新確立了自己的管理核心位置(與政治核心相對應(yīng))。

分析至此,可以把中國改革開放的必要前提總結(jié)為兩點:一是中央權(quán)威保持國家穩(wěn)定格局;二是中央對地方要放權(quán),謀經(jīng)濟社會發(fā)展。

三、何以可能:分層放權(quán)策略下的地方發(fā)展格局

如果僅僅聚焦于第一層面的結(jié)構(gòu),我們無法解釋中國的發(fā)展結(jié)構(gòu)是如何生成的,因為在政治結(jié)構(gòu)的大背景下,40 余年的地方發(fā)展格局卻呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢,這主要是中央層面采取了分層放權(quán)的策略(而不是制度化意義上的分權(quán))——讓各個地方成為國家改革開放的多元承接平臺,構(gòu)成社會發(fā)展的直接動力。地方格局主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

(一)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展模式的多元化

40余年來,中國從南到北形成了各具特色的地方模式,東部沿海區(qū)域特別凸顯,例如包含“深圳特區(qū)”“東莞模式”“順德模式”和“中山模式”的“珠江模式”,包含“溫州模式”“臺州模式”“寧紹平原”“義烏模式”和“杭嘉湖平原”的“浙江模式”,包含“蘇州模式”“昆山模式”和“蘇錫常區(qū)域”的“蘇南模式”;包含“膠東半島”“淄博萊蕪區(qū)域”的山東半島發(fā)展模式,以及“東北老工業(yè)基地”等。其中,很多模式是面臨著“結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和重生”的“傳統(tǒng)模式”。

中國民營經(jīng)濟的發(fā)展帶來的動力是巨大的,也是革命性的。截至2019 年,“民營經(jīng)濟貢獻了浙江全省65%的GDP、74%的稅收、77%的出口、87%的就業(yè)、91%的企業(yè)數(shù)量。2018 年中國民營企業(yè)500強中,浙江占93席,連續(xù)20年居全國各省份之首”?。全國來看,2018 年廣東民營經(jīng)濟增加值為5.26 萬億,占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達54.1%;福建則是民營經(jīng)濟貢獻了全省67%的GDP,70%以上的稅收與80%以上的就業(yè),市場主體占90%以上?。2018 年11月,中國民營經(jīng)濟座談會用“56789”概括了當下中國民營經(jīng)濟的發(fā)展,即“概括起來說,民營經(jīng)濟具有‘五六七八九’的特征,即貢獻了50%以上的稅收,60%以上的國內(nèi)生產(chǎn)總值,70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果,80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè),90%以上的企業(yè)數(shù)量”?。如果加上40余年的發(fā)展,就是“456789”。由于我們習慣上在“民營經(jīng)濟”范圍內(nèi)不包括外資經(jīng)濟,如果包括外資經(jīng)濟帶來的就業(yè)、GDP與稅收,其規(guī)模肯定更為可觀。

同時,中國國有企業(yè)基本上還是集中在傳統(tǒng)自然資源以及依靠壟斷的行業(yè)里,因此,其作為社會主義經(jīng)濟的支撐力量的判斷,并沒有經(jīng)過市場競爭的篩選。當然,這些行業(yè)也容易給國家提供稅收,提供國家行政任務(wù)完成的載體,暫且拋開其效率不言,例如高鐵的建設(shè)布局、高速公路的建設(shè)等基礎(chǔ)工程。

雖然社會輿論上一直擔心中國“國進民退”,并且也的確有不斷的嘗試跡象,但是對市場經(jīng)濟的支持和民營經(jīng)濟發(fā)展的保障卻沒有真正中斷過,即使在20 世紀90 年代初,鄧小平仍然通過“南方談話”這一方式強調(diào)推進市場經(jīng)濟的重要性。與此對應(yīng)的是俄羅斯持續(xù)堅持“國進民退”的策略,經(jīng)過20年的發(fā)展,并沒有實現(xiàn)“彎道超車”。此處引用2016 年的一個分析:“以大型國有企業(yè)為核心的‘國家資本主義’模式不僅沒有帶動、反而制約著俄羅斯的發(fā)展和創(chuàng)新。以2003 年末的‘尤科斯事件’為標志,俄羅斯政府推行了一種‘國家資本主義’的發(fā)展模式,大力扶植大型國有企業(yè),力圖將它們作為‘經(jīng)濟引擎’實現(xiàn)‘趕超式發(fā)展’。但10 多年以后,這一模式的實際效果卻讓人大跌眼鏡。伊納澤姆采夫列(俄羅斯著名經(jīng)濟學家、后工業(yè)化社會研究中心主任)舉了一連串的數(shù)字來證明這一思路的失敗:‘俄羅斯最大的壟斷企業(yè)——俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司2015 年的天然氣開采量只有4140億立方米,遠不及1999年的5450億立方米。而同一時期,卡塔爾的天然氣產(chǎn)量從240 億立方米提升至1770億立方米,銷售卻從未遭遇瓶頸;俄羅斯石油公司這些年間不斷吞并一切可能的石油資產(chǎn),從尤科斯到伊捷拉天然氣運輸公司,又在2013 年花550億美元買下了秋明-BP 石油公司,但如今自己的市值卻僅為340 億美元;被寄予厚望的對外經(jīng)濟銀行,經(jīng)過多年經(jīng)營如今瀕臨破產(chǎn),國家不得不拿出逾萬億盧布加以拯救。俄羅斯技術(shù)公司除了履行那些掏空預(yù)算的軍事訂單外,幾乎一無所長。’”?與此對應(yīng)的是:“在普京執(zhí)政年代,俄羅斯經(jīng)濟中發(fā)展最快的幾乎都是批發(fā)零售貿(mào)易、通信、私營銀行等非國有行業(yè),國有企業(yè)不僅效率低下,甚至成為腐敗的溫床,某種程度上,‘國家成為經(jīng)濟發(fā)展的障礙’。”?這恰恰是中國社會轉(zhuǎn)型成功的一個基本支撐點,無論漸進式轉(zhuǎn)型還是激進式轉(zhuǎn)型的路徑選擇的問題。

(二)地方社會結(jié)構(gòu)的差異化

經(jīng)濟市場化快速發(fā)展帶來了工業(yè)化和城市化的顯著性變化,使得中國的社會結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,人口流動模式和人口居住模式發(fā)生了現(xiàn)代化與國際化的轉(zhuǎn)變,這才是對政黨執(zhí)政和政府管理模式帶來最大沖擊的因素,也構(gòu)成了中國治理現(xiàn)代化的底色。

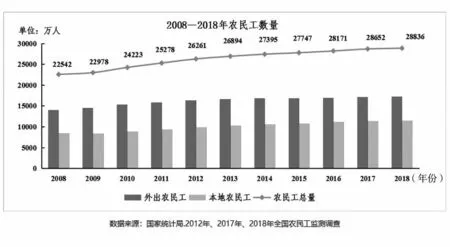

在經(jīng)濟發(fā)展的不同區(qū)域模式基礎(chǔ)上,地方社會結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化,在民營經(jīng)濟比較發(fā)達的廣東、浙江、蘇南等地區(qū)不僅本地的人口結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的分層,而且還集聚了大量的外來人口,導(dǎo)致了社會需求結(jié)構(gòu)的多元。截至2018年,農(nóng)民工數(shù)量達到了2.88億人。

而“截至2017 年底,我國民營企業(yè)數(shù)量超過2700 萬家,個體工商戶超過6500 萬戶,注冊資本超過165萬億元”?。如果按照最簡單的“三口之家”計算,中國民營經(jīng)濟的“資本主體”人口數(shù)量將為:(2700+6500)×3=27600萬人。

這就是中國典型的兩個2.8 億左右人口結(jié)構(gòu)的變化,再加上其他社會人口的重新分層,整個社會的人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)性的重組。很多研究與著作,都會談到這一結(jié)構(gòu)性變遷,但是這些人口對于社會結(jié)構(gòu)的實質(zhì)性挑戰(zhàn),很多人并沒有真正地意識到,尤其是政黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)干部群體,他們在政策“寫作型設(shè)計”上以此為開頭——尊重多元社會的利益和參與,但是結(jié)論卻是導(dǎo)向另一個方向——如何更好地管理,至少如何“行政化吸納”進來。

圖2 2008—2018年中國農(nóng)民工數(shù)量變化圖

(三)地方政府管理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代化

區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展模式的不同生成和地方化社會結(jié)構(gòu)的多元化,對地方政府提出現(xiàn)代化的政策需求以及管理制度改革,這也是促使地方政府做出創(chuàng)新的最基本動力,進而在各種地方政府創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,形成了各個地方區(qū)域的公共管理結(jié)構(gòu)的多樣化。可以毫不諱言地講,從沿海的浙江到最西部的區(qū)域之間,政府管理的模式和干部群體理念的差異之大,并不亞于從美國到非洲。

現(xiàn)代市場經(jīng)濟的成熟度不同,對政府管理的需求也不同,這就是地方政府現(xiàn)代化管理水平差異性的根本所在,不同地方政府對公共危機的反應(yīng),充分說明了這一點。因此,在這個意義上說,一旦政治桎梏放開,社會就開始現(xiàn)代化進程了,并且它是主動現(xiàn)代化的,趨勢往往是不可逆的,它必然成為一個國際現(xiàn)代化體系的一部分,面臨的問題與挑戰(zhàn)也是一樣的。在這一點上,馬克思針對早期資本主義的發(fā)展就提出過國際化市場的必然性和必要性。政府管理的現(xiàn)代化則是被動的、滯后的,因此,“國家治理體系現(xiàn)代化”是中國仍然要面臨的一個核心任務(wù),又回到了鄧小平當年的擔憂——政治體制改革與經(jīng)濟體制改革的關(guān)系。即使治理體系在文件設(shè)計上實現(xiàn)了現(xiàn)代化,但是“治理能力”能否隨之產(chǎn)生?這又需要地方政府進行長期的具體創(chuàng)新來實現(xiàn)。

(四)地方社會治理結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化

地方經(jīng)濟發(fā)展、社會結(jié)構(gòu)和政府管理的多元,自然造成了各個地方治理結(jié)構(gòu)的差異,各個區(qū)域內(nèi)的社會組織發(fā)育也存在著很大的不同,各種傳統(tǒng)的因素沉淀、現(xiàn)代要素的產(chǎn)生和國際因素的影響糾纏在一起,導(dǎo)致了地方社會治理結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化。

可以斷定,40余年改革發(fā)展和前十年計劃統(tǒng)一模式的一個最大差異,就在于允許地方區(qū)域的發(fā)展呈現(xiàn)出多樣性,讓中國實現(xiàn)了國內(nèi)外的各種發(fā)展機遇,因此,在這幾個基本結(jié)構(gòu)上,形成了地方支撐的“百花齊放”的中國發(fā)展格局。在這個意義上,我們可以說“地方化中國”的呈現(xiàn),呼應(yīng)了一個超大規(guī)模社會的轉(zhuǎn)型與發(fā)展議題,使之成為可能。這個道理需要我們不斷地確認和深化,而不是被其他議題所淹沒,否則,就無法真正理解中國40 余年的發(fā)展軌跡的邏輯結(jié)構(gòu)是如何生成的。

當年習仲勛同志說廣東要搞個“聯(lián)邦”,獲得發(fā)展機遇,鄧小平等人說不要搞“聯(lián)邦”了,可以給點“特權(quán)”,這是一種策略權(quán)變下的“一黨領(lǐng)導(dǎo)下的地方化發(fā)展”,也回應(yīng)了“不搞聯(lián)邦制”的理論困境與實踐空間。如果不進行適當?shù)姆謱臃艡?quán),超大規(guī)模社會無法獲得發(fā)展可能性,進而兩個張力結(jié)構(gòu)就會出現(xiàn),這個壓力就留給了“央-地關(guān)系”來承接。

四、制度化分權(quán)的必要:“放權(quán)”下的結(jié)構(gòu)張力逐漸增加

在中央政治結(jié)構(gòu)可以隨時保持“集權(quán)”與“放權(quán)”的前提下,雖然有各種各樣的問題,但中國政治結(jié)構(gòu)保持了基本穩(wěn)定,也形成了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。無論有什么樣的認知分歧,這一觀點在很多討論中都是大家基本認可的中國發(fā)展特征。發(fā)展的激勵主要來自于“央-地關(guān)系”中的“放權(quán)”,這構(gòu)成了一個重要的“驅(qū)動輪”,但是在地方創(chuàng)新逐漸勃興的基礎(chǔ)上,第三個層面的結(jié)構(gòu)性張力就呈現(xiàn)出來,并且日益突出。我們在這里討論激勵下的張力所在,因為這恰恰是政府創(chuàng)新的原因所在。

(一)以蘇聯(lián)為“榜樣”的1949—1978年

中華人民共和國在經(jīng)濟政治文化上全面學習蘇聯(lián),地方一律按照中央計劃和命令一致進行工業(yè)化生產(chǎn),地方政府和企業(yè)生產(chǎn)融為一體,國企干部和政府官員基本一致化,因此,中國也一度被人稱為“小蘇聯(lián)”?。其中比較典型的就是“一五”計劃(1953—1957)期間以蘇聯(lián)技術(shù)指導(dǎo)和設(shè)備援助為主的156 項重點工程,奠定了中國的工業(yè)雛形?。我們在其他地方也討論到,對蘇聯(lián)的“照搬”也是個“飛來峰”的命題,因為整體性的制度照搬最后也遇到了“中蘇交惡”,雖然都是堅持自己是真正的社會主義體制,對方是“修正派”,其后各自都采取了自己的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型之路。直至今日,俄羅斯的模式仍然搖擺在“傳統(tǒng)集權(quán)”與“國際化”之間,有人把俄羅斯體制稱為“威權(quán)式民主”?或者“新封建主義”?,并且進行了各種解釋。如果做一個比較分析,我們可以發(fā)現(xiàn)俄羅斯不缺乏中央大規(guī)模的放權(quán),但缺乏第二個層面的結(jié)構(gòu)——地方的發(fā)展格局并沒有成熟。

(二)對世界體系快速融入的1978—2008年

中國開始在經(jīng)濟上全面學習世界規(guī)則,尤其是加入WTO后,各個地方政府在政府行政管理上主動學習發(fā)達國家的先進經(jīng)驗,其中主要是英美等國的,但是中國在整體性政治體制上,不學習西方國家的制度結(jié)構(gòu)。1989年的北京政治風波之后,整個制度的穩(wěn)定性上升到極高的政治地位,形成了“維穩(wěn)體制”。幸運的是,1992年鄧小平南方談話確立了“要防右,但主要是防左”的政治態(tài)度,確立了“基本路線一百年不動搖”的政治信念,此后是1994年社會主義市場經(jīng)濟體制確立。即使面臨著政治氛圍的變化,最近的領(lǐng)導(dǎo)人表態(tài)依然是:“黨的十八大以來,我多次重申堅持基本經(jīng)濟制度,堅持‘兩個毫不動搖’。”

此后,黨的十八屆三中全會提出,公有制經(jīng)濟和非公有制經(jīng)濟都是社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分,都是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ);公有制經(jīng)濟財產(chǎn)權(quán)不可侵犯,非公有制經(jīng)濟財產(chǎn)權(quán)同樣不可侵犯;國家保護各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)和合法利益,堅持權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等,廢除對非公有制經(jīng)濟各種形式的不合理規(guī)定,消除各種隱性壁壘,激發(fā)非公有制經(jīng)濟活力和創(chuàng)造力。到了黨的十八屆四中全會,又提出要“健全以公平為核心原則的產(chǎn)權(quán)保護制度,加強對各種所有制經(jīng)濟組織和自然人財產(chǎn)權(quán)的保護,清理有違公平的法律法規(guī)條款”。黨的十八屆五中全會強調(diào)要“鼓勵民營企業(yè)依法進入更多領(lǐng)域,引入非國有資本參與國有企業(yè)改革,更好激發(fā)非公有制經(jīng)濟活力和創(chuàng)造力”。黨的十九大把“兩個毫不動搖”寫入新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的基本方略,作為黨和國家一項大政方針進一步確定下來?。但是這些政策進展,仍然是伴隨著另外一個政治權(quán)威強化的過程,不能孤立地看待。

(三)“兩個張力結(jié)構(gòu)”的逐步呈現(xiàn)

此后,中國社會發(fā)展逐漸形成了兩個結(jié)構(gòu)性緊張狀態(tài):第一,區(qū)域經(jīng)濟和地方社會發(fā)展的速度超越了地方政府管理的能力,形成第一個緊張的狀態(tài);第二,地方政府的行政改革的速度超過了中央政府政治空間,形成第二個緊張的狀態(tài)。兩個緊張狀態(tài),恰恰是中國社會經(jīng)濟發(fā)展給中國政治與政府管理帶來的必然壓力結(jié)果,無所謂好壞,都必須面對和回答。這就需要從中央完全決定的“放權(quán)”策略走向制度化的“分權(quán)”制度戰(zhàn)略,讓張力在不同層面得到化解。

“民營經(jīng)濟的2018 年講話”專門澄清了一些言論:“一段時間以來,社會上有的人發(fā)表了一些否定、懷疑民營經(jīng)濟的言論。比如,有的人提出所謂‘民營經(jīng)濟離場論’,說民營經(jīng)濟已經(jīng)完成使命,要退出歷史舞臺;有的人提出所謂‘新公私合營論’,把現(xiàn)在的混合所有制改革曲解為新一輪‘公私合營’;有的人說加強企業(yè)黨建和工會工作是要對民營企業(yè)進行控制,等等。這些說法是完全錯誤的,不符合黨的大政方針。在這里,我要再次強調(diào),非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變!我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變!我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變!我國基本經(jīng)濟制度寫入了憲法、黨章,這是不會變的,也是不能變的。任何否定、懷疑、動搖我國基本經(jīng)濟制度的言行都不符合黨和國家方針政策!所有民營企業(yè)和民營企業(yè)家完全可以吃下定心丸、安心謀發(fā)展!”

任何言論(國家政策往往界定為“社會輿論”)都不會是無源之水,這些論調(diào)恰恰反映了這兩個張力結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)展上的體現(xiàn),如果無法形成有序的壓力化解結(jié)構(gòu),國家往往會把帶來社會發(fā)展的民營經(jīng)濟作為“問題的產(chǎn)生者”,以“老方式”解決。黨的最高領(lǐng)導(dǎo)人的公開嚴肅反駁,說明了國家政策會保持基本穩(wěn)定,尤其是在面臨著國際經(jīng)濟競爭和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的雙重壓力的環(huán)境下。

因此,中央政府通過“經(jīng)濟放權(quán)”來化解發(fā)展危機,把發(fā)展經(jīng)濟和恢復(fù)社會的任務(wù)轉(zhuǎn)移和分解到地方,通過“管理放權(quán)”來解決政府管理的低效和落后問題,把政府改革的任務(wù)也默許放到地方政府去“試錯”,所以地方政府在中國1978 年后40 余年進程中就扮演著一個重要的角色。這也是中國地方政府創(chuàng)新40余年來一直持續(xù)呈現(xiàn)逐步增加的原因,這就為國家發(fā)展結(jié)構(gòu)的制度化“央地分權(quán)”提出了戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)型需求,要從策略發(fā)展到戰(zhàn)略。

五、結(jié)論:穩(wěn)定地方政府創(chuàng)新對超大規(guī)模社會發(fā)展的支撐功能

自20 世紀90 年代以來,中國地方政府在區(qū)域發(fā)展中的作用,一直是國內(nèi)外學術(shù)界的一個熱點研究領(lǐng)域,相關(guān)研究可以說是不勝枚舉。

在中國40余年的發(fā)展歷程中,一個結(jié)構(gòu)化命題已經(jīng)形成:民營經(jīng)濟的發(fā)展需要各個地方政府作出“在地化”的行政回應(yīng)模式(地方政府創(chuàng)新),尋找中央政策的“開放空間”,如“打擦邊球”“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)換”(周雪光等)。而社會結(jié)構(gòu)隨著社會經(jīng)濟的變化,也需要地方政府根據(jù)每一區(qū)域的具體社會狀態(tài)(區(qū)域發(fā)展),作出對社會結(jié)構(gòu)重組后的政策應(yīng)對措施(地方治理)。因此,地方政府在這兩個壓力的激勵下“不得不”采取創(chuàng)新行動。

中央政府一直在政策上強調(diào)“兩個積極性”的發(fā)揮,構(gòu)成了以上結(jié)構(gòu)化命題成立的政策前提。當然,這一政策一直存在,只是改革開放后面臨著危機以后,才真的“做實”了。因此,我們需要在理論上解釋的問題就是:國家宏觀制度設(shè)計與地方政府創(chuàng)新之間的互動,呈現(xiàn)了什么樣的關(guān)系結(jié)構(gòu)?地方政府在區(qū)域現(xiàn)代化進程中做出的不同創(chuàng)新行為選擇,對于中國整體性社會轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)發(fā)揮了什么樣的功能、產(chǎn)生了什么樣制度性影響?這些問題的界定也在一定程度上深化了開頭提出的核心議題,直接決定著中國社會發(fā)展模式合理性與持續(xù)性的解釋可能。

大量的地方政府創(chuàng)新個案,揭示了地方創(chuàng)新對于國家整體性發(fā)展結(jié)構(gòu)的影響。本研究就是力圖在目前地方政府創(chuàng)新的個案式研究(idiographic)與量化分析的基礎(chǔ)上,嘗試進行一些通則式(nomothetic)——規(guī)律性的解釋。我們在判定地方政府創(chuàng)新對整體性社會轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了任務(wù)分解的前提下,在以上三個結(jié)構(gòu)的形成與互動的基礎(chǔ)上,形成三個基本的理論判斷:

第一,地方政府的制度創(chuàng)新,尤其是涉及行政管理制度的創(chuàng)新,支撐了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展模式和地方社會發(fā)展模式的多元性,使得超大規(guī)模的國家發(fā)展任務(wù)能被分解,社會面臨的危機也能在地方化解,這是中央權(quán)威能夠放權(quán)的前提。

第二,地方政府創(chuàng)新的有效而合法的經(jīng)驗,能被國家整體性制度所吸納,使得傳統(tǒng)僵化的國家集權(quán)體制能持續(xù)提供基本穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,讓“央-地關(guān)系”具有了適度活力。這也讓中央權(quán)威下的放權(quán)具有了績效基礎(chǔ)。

第三,地方政府創(chuàng)新結(jié)果具有問題解決績效,也形成了問題解決的啟示,因此具有很強的示范效應(yīng),可以形成地方間的創(chuàng)新擴展,從而為整個國家發(fā)展提供了地方自主性,讓“分步走”策略成為可能。這是從放權(quán)策略走向分權(quán)戰(zhàn)略的必要。

因此,問題依然在于如何讓這一良好的態(tài)勢持續(xù)下去,這就回歸到了從“分層-放權(quán)”結(jié)構(gòu)走向“分層-分權(quán)”結(jié)構(gòu)的制度化。這直接關(guān)系到“國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”的核心命題。

注釋:

①[以色列]尤瓦爾·赫拉利:《人類簡史:從動物到上帝》,中信出版集團2017年版,第59頁。

②[美]丹尼爾·勒納:《發(fā)展中地區(qū)的政治》,上海人民出版社2012年版。

③參見杜贊奇:《文化、權(quán)力與國家——1900—1949年的華北》,江蘇人民出版社2010年版。

④在中華人民共和國成立之前,中國農(nóng)業(yè)社會的基本特征是分散化發(fā)展和鄉(xiāng)村自治,但中國共產(chǎn)黨一經(jīng)在中國局部地區(qū)進行執(zhí)掌政權(quán),就開始對基層社會的結(jié)構(gòu)進行改造,中國共產(chǎn)黨在中央蘇區(qū)時期,就著手改變基層社會控制力量,從而達到從“宗族到國家”的國家建設(shè)目的(張侃:《從宗族到國家:中國共產(chǎn)黨早期的基層政權(quán)建設(shè)——以1929—1934年的閩西贛南為中心的考察》,《福建論壇》(人文社科版),2002年第5期,第89-94頁;陳益元:《1949—1957 年中國共產(chǎn)黨政權(quán)建設(shè)與農(nóng)村社會變遷:以湖南省醴陵縣為個案的研究》,《吉首大學學報(社科版)》,2007 年第3 期;李文治:《明代宗族制的體現(xiàn)形式及其基層政權(quán)作用:論封建所有制是宗法宗族制發(fā)展變化的最終根源》,《中國經(jīng)濟史研究》,1988年第1期,第54-72頁)。中華人民共和國成立初期,根據(jù)1950年12月中央人民政府政務(wù)院公布的《鄉(xiāng)鎮(zhèn)(行政村)人民代表會議組織通則》和《鄉(xiāng)鎮(zhèn)(行政村)人民政府組織通則》,全國各地農(nóng)村普遍建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)(行政村)政權(quán)。1951 年4 月,中央人民政府政務(wù)院又發(fā)布了《關(guān)于人民民主政權(quán)建設(shè)的指示》,已經(jīng)形成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)體制。到1952 年,已有28 萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開了人民代表會議。1954 年9 月通過的中華人民共和國第一部憲法,規(guī)定了中國農(nóng)村的基層政權(quán)為鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)作為農(nóng)村基層政權(quán)的建制正式確立。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)的建制在1958 年以后的20多年間被取消,由“政社合一”的人民公社體制所代替。1958 年底,全國共辦起了23630個人民公社,至1982 年,全國共有人民公社54352個。人民公社使得整體性建設(shè)具有徹底動員和資源整合的社會組織基礎(chǔ)。它本質(zhì)上是依靠中國共產(chǎn)黨的基層黨組織的體系化建設(shè),按照“支部建在連上”的黨組織為中軸而建立起來的“一竿子插到底”的政權(quán)組織,真正徹底的國家一體化的“黨政合一”。

⑤林尚立:《當代中國政治形態(tài)研究》,天津人民出版社2000 年版,第369 頁。Pursiainen C,Pei M.Authoritarianism or Democracy?At the Crossroads of Post-Communist Modernisation. Palgrave Macmillan UK,2012.

⑥林尚立:《當代中國政治形態(tài)研究》,天津人民出版社2000年版,第308頁。

⑦馬克斯·韋伯:《學術(shù)與政治》,錢永祥等譯,廣西師范大學出版社2010年版,第199頁。

⑧鄧小平:“南方談話”,《中國改革開放30年》(第一集),2008年。

⑨“黨管重大決策”的原則,體現(xiàn)在各級黨委的文件規(guī)定中的黨委對地方發(fā)展的重大事務(wù)具有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán),同時,這些文件最后還會加上一句“黨委認為重要的其他事項”。決策權(quán),同時這些文件最后還會加上一句“黨委認為重要的其他決策事項”。

⑩王滬寧:《政治民主和政治穩(wěn)態(tài)的相關(guān)分析》,《政治學研究》,1989 年第1 期,第36-43 頁;王滬寧:《社會主義市場經(jīng)濟的政治要求:新權(quán)力結(jié)構(gòu)》,《社會科學》,1993 年第2 期,第3-7 頁;王滬寧:《論90年代現(xiàn)階段中國政治發(fā)展中的幾對關(guān)系》,《社會科學》,1989 年第10 期,第14-19 頁;王滬寧:《新政治功能:體制供給和秩序供給》,《上海社會科學院學術(shù)季刊》,1994 年第2 期,第69-77頁;王滬寧:《中國的行政發(fā)展:動力與方向》,《天津社會科學》,1992 年第5 期,第4-9 頁;王滬寧:《中國九十年代的戰(zhàn)略抉擇:體制驅(qū)動》,《復(fù)旦學報(社會科學版)》,1992 年第1 期,第2-10 頁;王滬寧:《社會主義民主政治發(fā)展的生態(tài)分析》,《天津社會科學》,1988 年第3 期,第22-27 頁;林尚立:《現(xiàn)代國家認同建構(gòu)的政治邏輯》,《中國社會科學》,2013年第8期,第22-46頁.

?劉軍、李林:《新權(quán)威主義——對改革理論綱領(lǐng)的論爭》,經(jīng)濟學院出版社,1989 年版;劉作翔:《民主乎?集權(quán)乎?——理論界關(guān)于‘新權(quán)威主義'的論爭》,《理論導(dǎo)刊》,1989 年第4 期,第42-43頁;孫立平:《集權(quán)·民主·政治現(xiàn)代化》,《政治學研究》,1989年第3期,第5-15頁;羅夢罡:《評“新權(quán)威主義”及其歷史觀》,《哲學研究》,1990年第6期,第13-24 頁;陳堯:《新權(quán)威主義政權(quán)的民主轉(zhuǎn)型》,上海人民出版社,2006 年版;盛勇:《從亨廷頓新權(quán)威主義理論看中國政治改革》,《求是學刊》,2013年第5期,第47-51頁;王占陽:《新權(quán)威主義是必要的歷史過渡》,《理論學習》,2014年第5期,第50-53頁;蔡志棟:《評新權(quán)威主義——以蕭功秦為中心》,《蘭州學刊》,2016年第11期,第99-107頁。

?“四項基本原則”,新華網(wǎng),www.XINHUANET.com.

?吳邦國:《全國人民代表大會常務(wù)委員會工作報告》,中國網(wǎng),2011-03-11;吳邦國“七確立”與“五不搞”描述中國特色政治文明,中國新聞網(wǎng),2011年3月11日。

?《“共和國發(fā)展成就巡禮”浙江:擦亮民營經(jīng)濟“金名片”》,央廣網(wǎng),2019-08-17。

?《民營經(jīng)濟發(fā)展絕不是權(quán)宜之計》,中國經(jīng)濟網(wǎng),2019-10-10。

???習近平:《在民營企業(yè)座談會上的講話(2018年11 月1 日)》,新華社,2018-11-01,http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/01/content_5336616.htm[2019-4-16]。

??馮玉軍:《普京強俄夢漸涼》,2016年2月15—17日,https://pit.ifeng.com/dacankao/putinmeng/1.shtml;https://pit.ifeng.com/dacankao/sidashangkou/1.sht ml;https://pit.ifeng.com/dacankao/ruodianbaolu/1.sht ml [2019-8-4]

?張文化:《毛澤東未能突破蘇聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展模式的原因分析》,《社會主義研究》,2009 年第6 期,第99-103頁;沈崇武:《新中國模仿蘇聯(lián)模式建設(shè)社會主義的原因、過程、表現(xiàn)與結(jié)果》,《云南省委黨校學報》,2003年第2期,第81-84頁。

?何一民、周明長:《“156 項工程”與新中國工業(yè)城市發(fā)展(1949—1975 年)》,《當代中國史研究》,2007 年第2 期,第70-77 頁;唐日梅:《‘156 項工程'與新中國工業(yè)化》,《黨史縱橫》,2009年第11期,第42-43頁;胡偉、陳竹:《156項工程:中國工業(yè)化的起點與當代啟示》,《工業(yè)經(jīng)濟論壇》,2018年第3期,第27-41頁。

?馮紹雷:《政治強人語境下的獨特威權(quán)邏輯——關(guān)于普京與俄羅斯民主未來的爭論》,《人民論壇》,2013 年第8 期,第26-32 頁;Osipian A L.Popular support for an undemocratic regime:the changing views of Russians. Cambridge University Press,2011.;Danielle N. Lussier. Public Attitudes and Regime Support: How Russians and Indonesians Understand“Democracy”,Prepared for delivery at the 2012 American Political Science Association Annual Meeting in New Orleans,LA,August 31,2012.,https://www.researchgate.net/publication/256025525_Public_Attitudes_and_Regime_Support_How_Russians_and_Indonesians_Understand_'Democracy'.

?伊諾澤姆采夫:《俄國新封建主義解析》,http://www.aisixiang.com/data/39829-2.html[2019-8-4]。