腦卒中患者病恥感水平與生存質量的相關性研究

童 琪 劉 歡 張 瑩

(江西科技學院 醫學院,江西 南昌 330098)

腦卒中又稱中風或腦血管意外,是由于腦局部血液循環障礙所導致的神經功能缺損綜合癥,以突然起病,出現意識障礙和局灶性神經功能缺失為主要臨床特征[1]。我國每年新發腦卒中病例超過200萬,現存腦卒中患者約700萬,其中約有3/4的患者遺留有不同程度的功能障礙[2]。腦卒中的發病率、患病率和致殘率與年齡呈正相關,年齡越大,腦卒中的發病率越高。腦卒中患者由于生活無法自理,需要工具協助,長期依賴照顧者等問題,往往會對患者帶來一定程度的羞恥體驗,這類因疾病而帶來的羞恥體驗被稱之為病恥感[3]。病恥感的產生會對患者造成一定程度的影響,可能導致患者拒絕參加社交活動,逐漸喪失社會身份,限制了患者尋求社會資源的幫助,極大地影響了腦卒中患者康復結局和生活質量。鑒于病恥感在卒中患者康復過程中的重要作用,了解腦卒中患者的病恥感水平及其相關影響因素,適時為患者提供心理康復干預措施,對促進卒中患者的康復及提高其生存質量具有重要意義。

1.資料與方法

1.1 一般資料采用整群抽樣法,選取2017年9月~2018年4月就診于南昌市4所三甲醫院的腦卒中住院患者為研究對象。納入標準:①符合1996年全國腦血管學術會議修訂的《各類腦血管疾病診斷要點》且經頭顱CT或MRI檢查確診為腦卒中[4];②意識清楚,無明顯認知障礙,能清楚表達自已意愿;③疾病確診后未接受過專業心理治療;④患者自愿參加并簽署知情同意書。排除標準:①合并失語、失聰等言語障礙而導致無法正常填寫問卷者;②合并肝、腎和造血系統等較為嚴重的原發疾病及其他可能威脅生命的疾病而導致無法正常填寫問卷者;剔除標準:①問卷答案呈同一性或波浪形者;②問卷答案雷同者;③問卷答案漏填者。

1.2 方法

1.2.1 調查工具

1.2.1.1 一般資料調查表 問卷由研究人員自行設計,內容包括性別、年齡、文化程度、婚姻狀況、家庭人均月收入、醫療費用支付方式、自理能力、是否合并慢性病、病程等9項內容。

1.2.1.2 社會影響量表(the Social Impact Scale,SIS):該量表由Fife和Wright[5]于2000年編制,并由Pan等于2007年翻譯成中文。量表的Cronbach’a系數為0.85~0.90,各維度的相關系數為0.28~0.66。該量表被廣泛的用于慢性病患者病恥感的測量中。量表共4個維度,24個條目,分別為:社會拒絕(9個條目);經濟不確定性(3個條目);內在羞恥感(5個條目);社會孤立(7個條目)。該條目采用Likert 4點計分法,4代表極其同意,3代表同意,2代表不同意,1代表極其不同意。各條目分數之和代表量表總分,總分范圍24~96分,得分越高說明患者感知到的病恥感越高。

1.2.1.3 生存質量量表 此量表由方積乾[6]教授根據WHO生活質量測定量表簡表英文版翻譯并考慮中國國情而成。該量表的中文版共包括26個條目,涉及生理、心理、社會、環境四個領域,以及兩個有關總體健康和生存質量的獨立問題。正向條目采用1~5分五級評分法,逆向條目則反向計分,分別記為5~1分,得分越高,代表生存質量越好。研究顯示,該量表的各領域Cronbach’a系數均大于0.7。WHOQOL-BREF量表被廣泛應用于測評健康人群和患者的生存質量,均證實具有較高的信效度

1.2.2 調查方法 取得資料收集醫院和相關科室的同意和支持后,調查員和研究者本人對取得同意并簽署知情同意書后的研究對象進行問卷調查,對于身體不便或文化程度較低的對象,由研究者以中性且無暗示的方式逐項詢問,并如實代為填寫,填寫完無誤后,問卷當場收回,。

1.2.3 統計學方法 應用SPSS22.0軟件包對數據進行統計學處理。統計學方法包括統計描述、t檢驗、方差分析、多元線性回歸分析和Pearson相關分析,檢驗水準為α=0.05,P值均為雙側概率。

2 結果

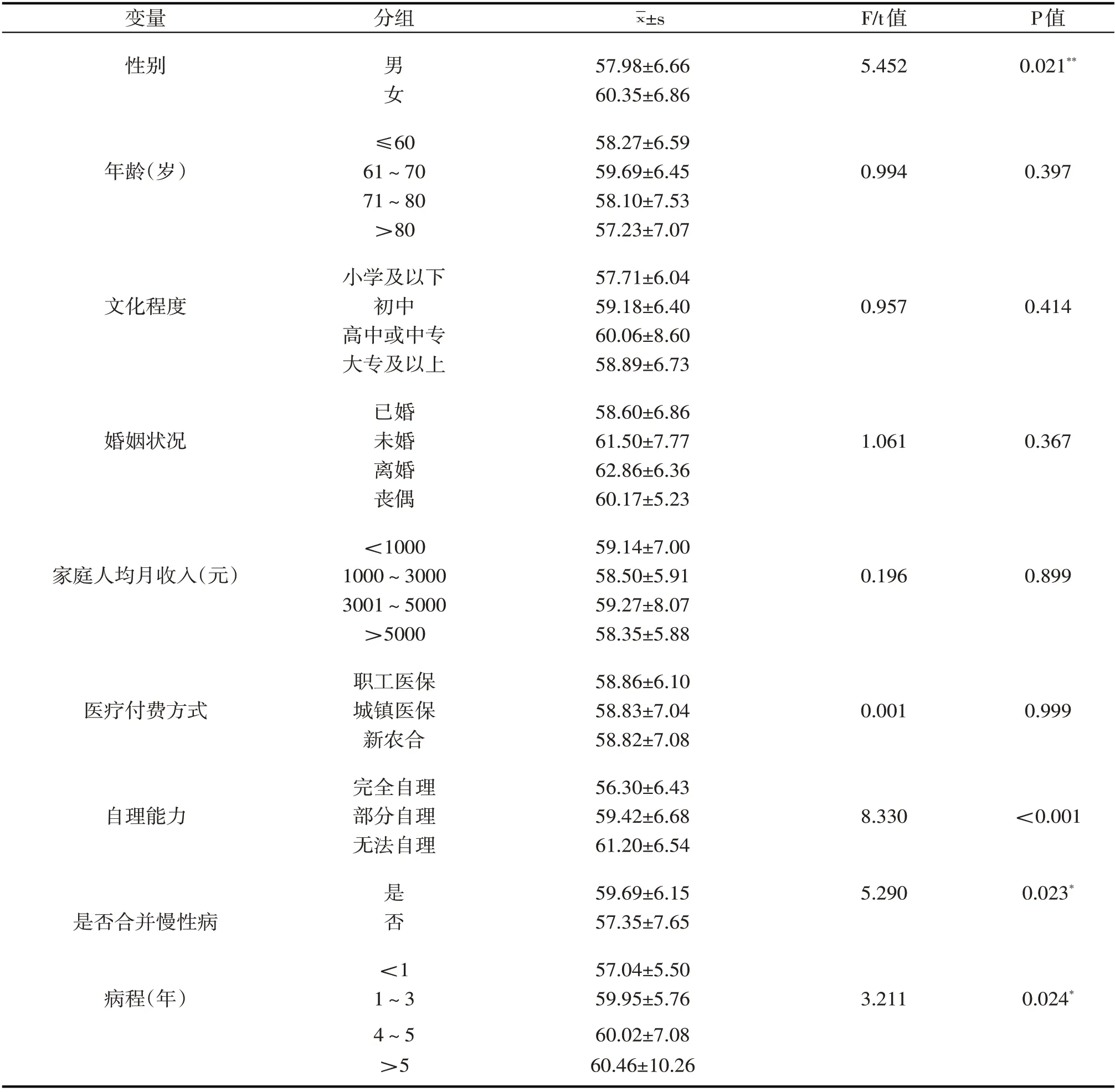

2.1 腦卒中患者病恥感水平的單因素分析腦卒中患者病恥感得分為(58.84±6.815)分。單因素分析結果顯示,具有統計學意義(P<0.05)的變量為性別、自理能力、是否合并慢性病、病程。見表1。

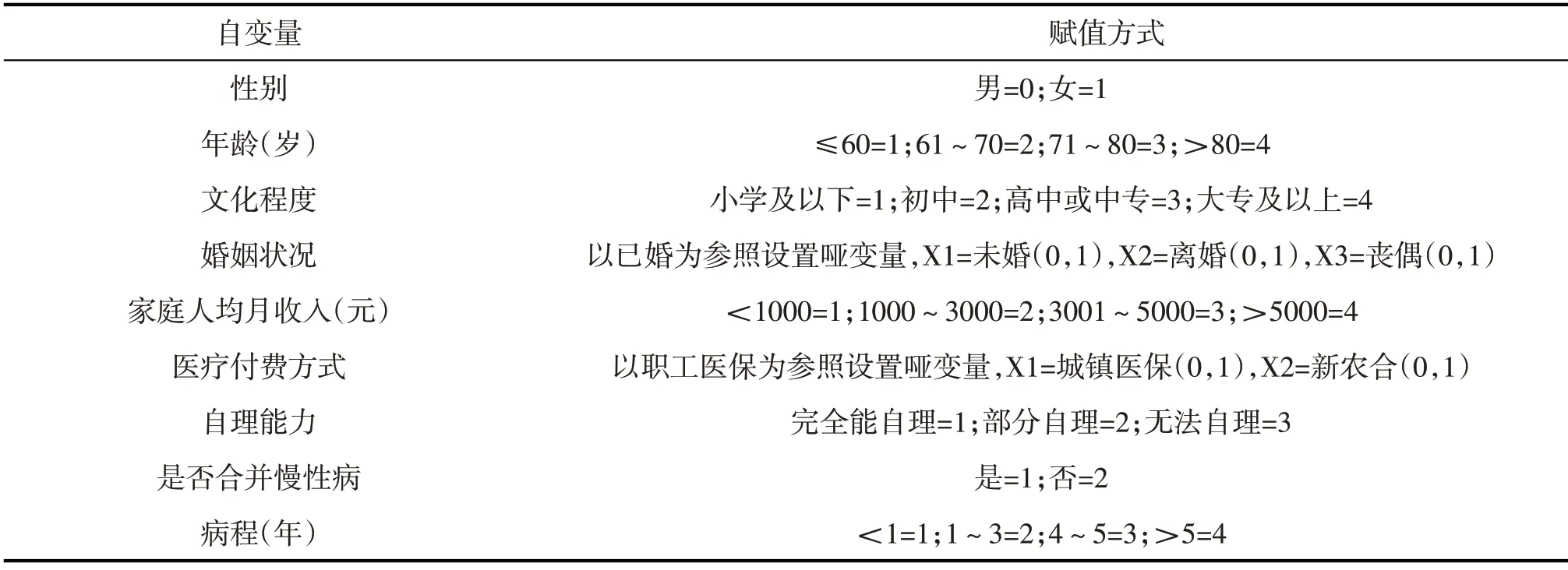

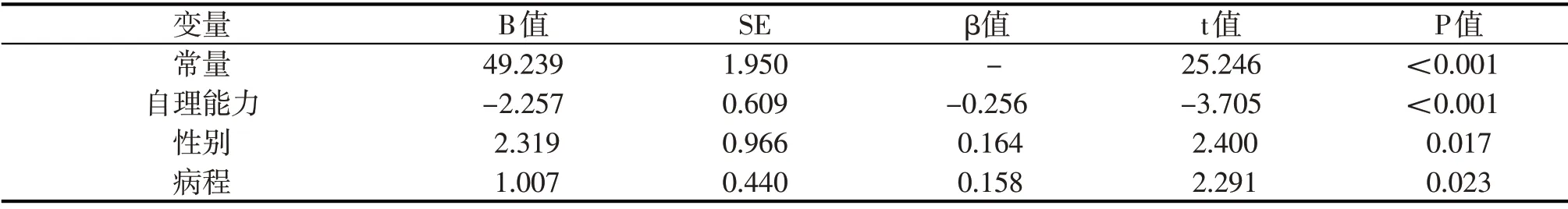

2.2 腦卒中患者病恥感水平影響因素的多元線性回歸分析以腦卒中患者病恥感總分作為因變量,以單因素分析中具有統計學意義的項目(性別、自理能力、是否合并慢性病、病程)為自變量,做多元逐步回歸分析。其中已針對無序多分類變量設置了啞變量,賦值見表2。結果顯示,腦卒中患者病恥感水平影響因素從大到小排列依次為自理能力、性別及病程,其中自理能力與患者的病恥感水平呈負回歸關系,說明患者的自理能力越差,其病恥感水平越高。見表3。

表1 研究對象病恥感水平在人口統計學變量上的差異

表2 腦卒中患者病恥感影響因素自變量賦值方式

表3 腦卒中患者病恥感水平影響因素多元逐步回歸分析

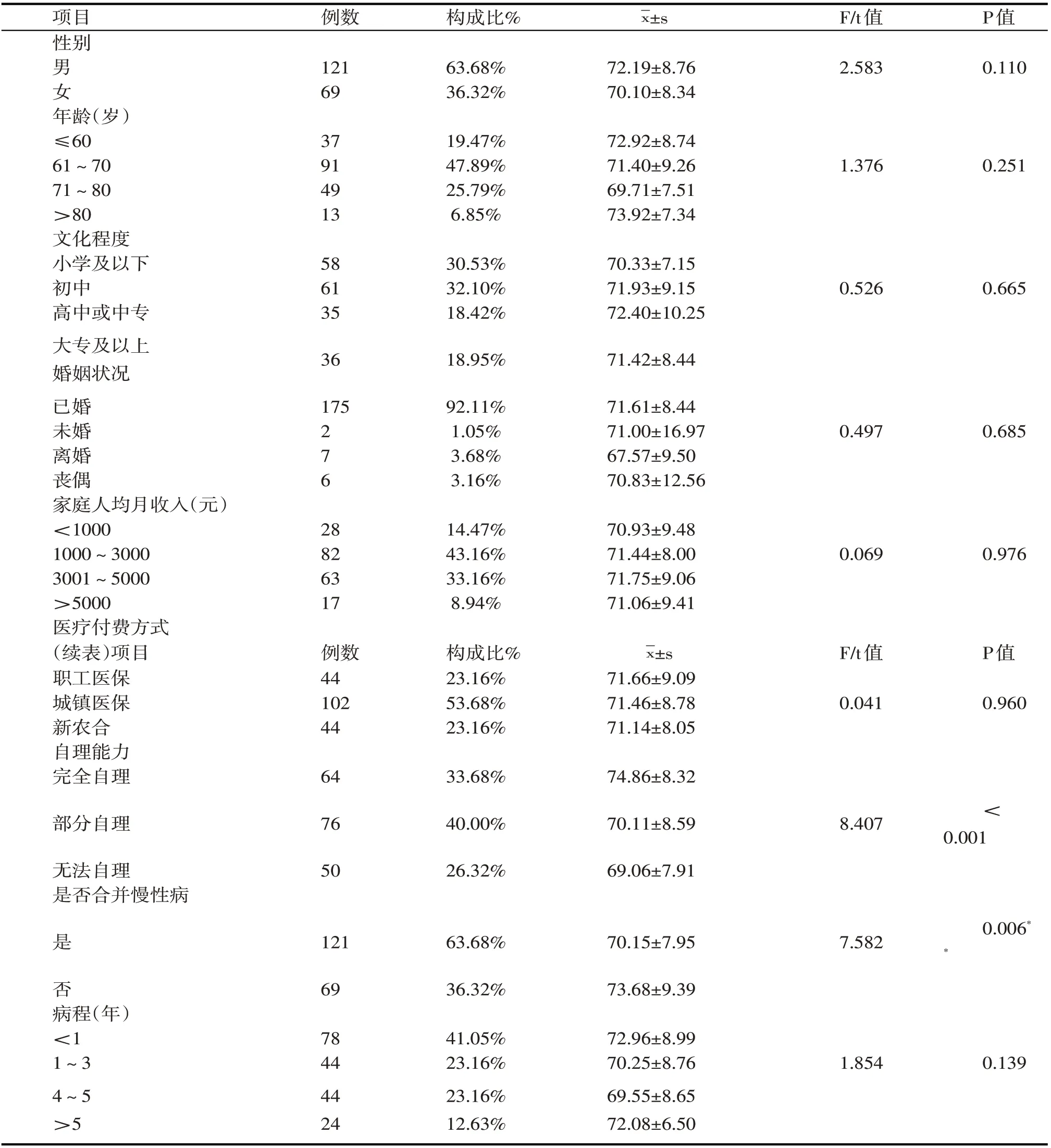

2.3 腦卒中患者生存質量的單因素分析本次研究對象的生存質量總分為(71.43±8.651)。研究對象生存質量在不同社會人口學上的差異,有統計學意義的變量為自理能力和是否合并慢性病。具體見表4。

表4 腦卒中患者生存質量在人口統計學變量上的差異

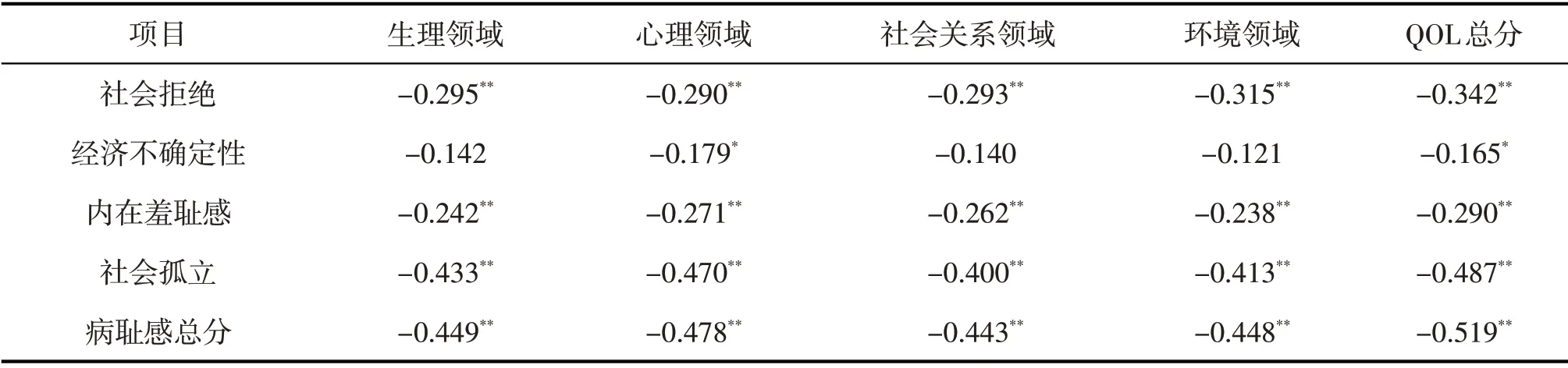

2.4 腦卒中患者病恥感水平與生存質量的相關性腦卒中患者的病恥感水平總分與生存質量總分呈負相關(-0.519**)。病恥感總分與生存質量的各個領域均呈負相關性。具有統計學意義(P<0.01)。病恥感領域中的經濟不確定性與生存質量中的心理領域呈負相關(P<0.05),與其他三個領域無關。見表5。

表5 腦卒中患者病恥感水平與生存質量的相關性分析

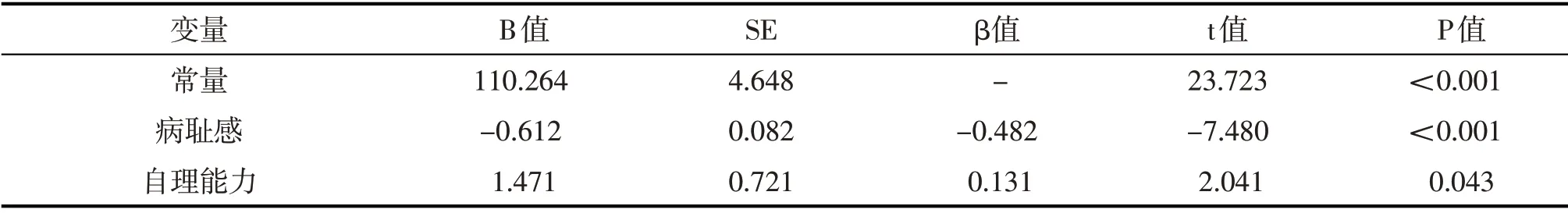

2.5 腦卒中患者生存質量影響因素的多元線性回歸分析 其中患者的病恥感水平與生存質量呈負回歸關系,而自理能力與生存質量呈正回歸關系。見表6。

表6 腦卒中患者生存質量影響因素的多元逐步回歸分析

3.討論

3.1 腦卒中患者病恥感水平現狀腦卒中患者的病恥感總分為(58.84±6.815)分,與覃慧敏[7]的研究結果類似,提示腦卒中患者的整體病恥感處于中等水平。這可能與以下幾個因素有關。首先,本次研究中,多數患者卒中后伴有一定程度的功能障礙,加上社會對殘疾人士存在一定的偏見,大部分人不愿意和卒中后殘疾的患者接觸,可能會導致患者自我身份的改變及價值的喪失而產生一定程度的羞恥體驗Anderson[8]。其次,受訪對象多數為老年人,人們普遍認為年紀大了患病很正常,除了對患者進行常規的治療外,容易忽視患者內心真正的情感需求,使得腦卒中患者更容易在患病期間感到孤獨和無助,這在一定程度上加深了患者的病恥感。此外還有一個原因可能是患者在住院期間,醫護人員缺少對患者的心理支持及腦卒中疾病相關的健康教育,導致患者無法全面地了解自身所患疾病,擔心預后而產生一定程度的病恥體驗。

3.2 腦卒中患者病恥感水平的影響因素

3.2.1 性別 女性患者的病恥感得分高于男性(P<0.05)。這與前期[9,10]研究一致。原因可能有以下幾點:①相對于男性而言,女性更愛美,無法接受腦卒中帶來的身體形態的改變,容易產生自卑的心理;②大多數老年女性的經濟來源主要依靠伴侶或子女,缺乏經濟獨立性,患病后因為長期的治療費更是加重了家庭的經濟負擔;③受中國傳統觀念的影響,家務主要由女性承擔,女性因為患病而無法承擔相關的家庭角色,擔憂的問題較多,容易產生焦慮、抑郁等負面情緒。

3.2.2 自理能力 本研究發現,自理能力越差的患者病恥感得分越高,這與Fife[5]和Anderson[8]等研究一致。考慮到自理能力越差的患者在日常生活起居上越需要他人的照顧,長期依賴他人可能會使患者在覺得自己無用的同時又擔心增加家屬的負擔,進而不斷地自我否定,加重了患者的病恥感。此外,考慮到在東方,尤其是中國,“面子”文化根深蒂固,患者擔心因自身的疾病受到他人歧視,因而減少社交活動或選擇隱瞞病情,不敢與他人傾訴,長期壓抑、郁悶的心理容易導致患者產生一定程度的羞恥體驗[11]。

3.2.3 病程 本次研究結果表明,病程越長,患者的病恥感水平越高。病程處于1~3年及以下的患者的病恥感水平明顯低于病程在3年以上的患者。這與前期的研究類似[12,13]。可能與疾病處于進展期的患者反復治療次數較多、周期較長、經濟負擔較重、心理壓力過大有關。但也有研究發現,病程越長,患者的“害羞和內疚”、“敏感程度”越輕,這可能是因為患病時間越長,患者逐漸接受了自己患病的事實;同時隨著周圍人對疾病的了解逐漸增多,患者減少了對疾病的隱瞞,甚至得到了周圍人的理解和關心,因而病恥感程度有所減輕。因此有關病程對患者病恥感水平的影響還需進一步研究。

3.2.4 合并慢性病 合并慢性病的腦卒中患者病恥感得分明顯高于未合并慢性病的腦卒中患者,這與賈麗娜等[14]研究相似。考慮到患有慢性病的患者變得較為敏感,更容易擔心其家屬及朋友因為疾病而刻意疏遠自己[15];腦卒中作為一種典型的慢性病,復發率高且不可確定性強,再加上患者合并其他慢性疾病,導致社會交往功能減弱,往往會被看作是不良的交往伙伴,人們通常避免與之交朋友以防阻礙自身的成功[16],因而影響到了患者的病恥體驗。

3.3 腦卒中患者生存質量現狀本次研究中腦卒中患者生存質量總分為(71.43±8.651),生理領域(18.51±1.896)、心理領域(19.77±2.176)、社會領域(16.91±2.852)、環境領域(16.26±2.977)得分均低于全國常模[17],表明患者的生存質量處于中等偏下的水平。國內外多項研究[18-21]顯示,患者年齡、性別等因素對腦卒中患者的生存質量有顯著影響。但本研究結果顯示,腦卒中患者生存質量的影響因素只有自理能力和慢性病狀況,年齡和性別并未見顯著影響,這可能和本次研究的樣本量有關。

3.4 腦卒中患者生存質量的影響因素

3.4.1 自理能力 本次研究結果顯示,自理能力越差,患者的生存質量越低。這與前期[22-24]研究一致。殘疾是腦卒中病后常見的后遺癥,患者軀體功能障礙越嚴重,勞動能力、生活能力就會喪失更多,這對患者的自尊心造成了不小的打擊;同時,治療費用的增加和家庭經濟負擔的加重,降低了患者對治療的信心及治療的依從性,增加了其不良情緒,社會活動也會隨之減少,嚴重地影響了患者的生活質量。

3.4.2 合并慢性病 本次研究表明,合并其他慢性病的腦卒中患者的生存質量得分明顯低于未患有其他慢性病的患者,與國內同類[14,25,26]研究結果一致。且患有慢性病種類越多,患者的生存質量越低。以高血壓、糖尿病、心血管疾病等疾病為代表的一組疾病,具有高致殘率、高致死率、高經濟負荷等特點,嚴重地威脅著患者的身心健康。不僅會導致患者語言障礙、半身不遂甚至癱瘓,而且由于許多慢性病需要長期服藥和住院,給家庭帶來巨大的經濟負擔,容易使得患者產生焦慮、抑郁甚至絕望等消極情緒,對老年人身心健康產生極大的負面影響[27]。

3.5 腦卒中患者病恥感水平與生存質量之間的關系本次研究結果顯示,病恥感水平總分與生存質量總分呈負相關,差異具有統計學意義(p<0.01)。提示腦卒中患者病恥感水平越高,其生存質量就越差。這與Chambers等[28]研究一致。可能是因為患者將恥辱感內化,產生羞愧、自卑、恐懼的心理,拒絕參加社交活動,從而導致生活質量的降低和心理健康的下降。病恥感所帶來的焦慮、自卑、抑郁等負面情緒,可能會使患者傾向于隱藏自己的身體缺陷,不愿意參加康復鍛煉及社交活動,導致康復效果不佳及社會交流的減少,降低其生存質量Sarfo等[29]。經濟不確定性與生存質量的心理領域呈負相關(p<0.05),與生理、社會、環境領域無關,差別無統計學意義。結果表明,患者的經濟不確定性越高,其心理健康質量越差。薛新東等[30]通過對社會經濟地位對我國老年人的健康狀況的影響的實證分析發現,經濟狀況和老年人的自評健康和心理健康呈顯著的正相關,經濟狀況越好,其心理健康程度越高,經濟狀況越差,心理健康程度也就越低。分析原因可能是因為腦卒中會帶來一定程度的身體缺陷,加之患病群體多數為老年人,各項生理機能呈下降趨勢,常身患多種慢性疾病,長期的治療導致醫療費用的增加,經濟負擔加重,這些都有可能導致較為強烈的負性心理應激,產生沮喪、抑郁、自卑等負性情緒,從而影響其心理健康水平[31,32]。

4.小結

腦卒中患者存在一定程度的病恥感,且受多種因素的影響,患者病恥感程度越高其生存質量越差。但本次研究樣本量較小,由于物力、人力的影響無法對研究對象進行長期隨訪,存在一定的局限性。期望未來可以擴大研究范圍,全面深入地進行探討,為卒中患者的心理照護及干預提供更加有效明確的措施以提高患者的生存質量。