吳城排工號子在鄱陽湖區域旅游發展中的融合

李 媛

(江西科技學院 江西 南昌 330098)

一、鄱陽湖生態經濟區旅游業現狀及其民間音樂的開發

江西省鄱陽湖區域旅游行業的投入與發展,隨著時間和歷史的推移,在地方文化建設和區域大發展的潮流中,其政治經濟文化的價值越來越多得到彰顯,但其主要著眼點只限于生態旅游、濕地候鳥,形式過于單一。自20世紀90年代以來,此地打過“廬山”戰役、舉過“紅色革命”旗幟,卻忽視了飽經歷史滄桑的鄱湖農耕文化、地方民間音樂文化以及吳城古鎮等能夠彰顯“贛鄱文化”的核心旅游資源。鄱陽湖生態經濟區是國家級戰略區,鄱陽湖生態經濟區建設中旅游業的發展在一定程度上激活了江西旅游品牌資源的新發現,認識鄱陽湖區域旅游開發的現狀、分析該區域民間音樂資源的現存和可利用狀況都是極為關鍵的。

過去由于旅游行業整體的發展比較滯后、方式較為單一,很少能見到傳統民間音樂形式的表演。如今單純的觀光景色已不能滿足人們的審美需要。集自然生態與地域文化、民俗游覽、音樂藝術于一體的綜合模式成為各地旅游項目打造的亮點,音樂藝術因其獨特的意境美和感官體驗,在拉動旅游經濟發展中起著越來越重要的作用。不同地區的文化情境、自然形態、風俗習慣、審美情趣及語言特色等諸方面的差異,使其地方區域民間音樂呈現出不同的色彩和情調,對異地旅游者會形成強有力的視聽沖擊力。另一方面,通過旅游區域的民俗演出,能讓大家感受到獨特的地域文化信息,增強對傳統音樂文化的認識,使來自四面八方的游客有更深的體驗感,豐富旅游體驗的愉悅感,提升游客的滿意度。

鄱陽湖區域幅員遼闊,兼具有多樣性的音樂體裁形式,民間歌曲、戲曲、器樂類型都非常豐富,單地方民間歌曲大致就有勞動號子、山歌、小調、風俗歌等不同類型。目前現存民間藝術類型中,相對來說較為成熟富于影響力的主要有鄱陽漁歌、鄱陽大鼓、排工號子、丫丫戲等。在旅游開發中,最易于與旅游環境相結合的當屬排工號子了。目前,排工號子這種地方民間音樂形式在旅游業中還沒有一種普遍公認的運營模式。在鄉村旅游中,將其融入,在保存其原有的風格風貌的同時,改編加入現代元素,使觀眾和游客更加接受和參與,不失為該地區旅游文化中一大亮點。

二、吳城古鎮及吳城排工號子的特點研究

吳城古鎮古有“洪都門戶”之稱,清初每年從吳城輸出的木材達百萬立方米之多,排工人數逾千人,故人稱吳城“見排不見水,見船不見湖”。特有的文化、商埠環境,孕育了吳城深厚的文化底蘊,古老的“吳城排工號子”深刻的詮釋了“贛鄱文化”中關于農耕、漁業、商業等諸多方面的發展。吳城排工號子是吳城鎮排工在勞作過程中產生并作用于勞動的一種歌唱形式,于2010年被列入江西省第三批省級非物質文化遺產名錄。

作為鄱陽湖區域民間音樂的重要形式之一,吳城排工號子展現了水運排工勞作者的具體面貌,特色鮮明,其特點可從三方面歸納:

首先,在曲調風格方面,排工號子氣勢豪邁、一唱眾和,音樂和勞作節奏、勞動強度密切配合,起句高亢激昂,和聲則配置默契,低沉有力,緊、松交替的句幅輪換,以表現情緒的起伏,曲首短小的領句吆喝,時而高聲迅喚,時而沉著時而熱烈,時而低聲迅告,既是勞動工序及感情的提示,又起著發號施令的作用。

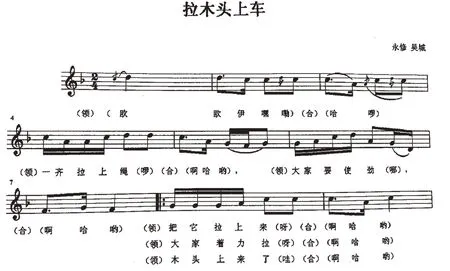

其次,在音樂結構方面,大多為一句變化體和上下句變化體結構,常見五聲徵調式和五聲羽調式,徵調式強調主音上方五級,羽調式突出主音上方四級,兩種調式交雜、嫁接在一起,以同頭異尾的手法表現。句尾慣于下滑,像沉重的呼喚,體現了勞動的艱辛,如下圖譜例《拉木頭上車》,曲調的結構則大多以模進為主,慣以級進和回婉式潤腔,間夾少量跳進。曲尾結束時,句式時常以拉長節奏終止,有歌聲綿延不斷之感,襯詞襯句豐富。

再者,內容形式方面,歌詞形態多樣,近以襯句鏈接與擴展,且都與勞動強度、動作的快慢相關聯,生活氣息十分濃厚,內容通常重復同一樂句或樂節,句幅短小,簡潔明快,反復使用律動性節奏,旋律和唱詞朗朗上口。排工號子產生于勞動,服務于勞動,在排工作業時,會根據不同工序與勞動節奏唱出不同號子,一般分扎排、渡揪攬、倒梁、作排、出錨、提錨、絞車等七道工序,實詞不多,大多伴以襯詞吆喝。每一道工序都有專門的曲牌,以中速稍自由為主,交替拍子體現領呼相應,層層疊進、環環緊扣,變化中有鮮明的節奏感,有時領唱者近似呼喊,和應唱者作同音節襯托,層層向上,使感情達到極致,還以頓唱和壓縮呼吸強調,從拼力合作中體現了排工們的堅定性格。現今,隨著時代的進步,工業化的發展,號子能夠使用的范圍愈來愈小,甚至離開了人們的視線,在目前對該地民間音樂的搜集研究中看,都少有提及或演唱排工號子的痕跡了。

三、吳城排工號子與鄱陽湖生態經濟區旅游發展的結合措施

任何地方藝術的存在都有其必然性,如果消亡那將是地方文化建設的一大損失,如何傳承創新與現代化接軌才是方向。吳城排工號子演唱形式多種多樣,多為一人領唱眾人和,節奏鏗鏘、聲調粗獷,曲調的特點和結構特點都較有規律,易于掌握。怎樣把這些一領眾和、歡快熱鬧、音樂結構簡單易學的古老音樂形式與現代化生活接軌,與地方文化建設和經濟發展項融合,除了政府的努力,它更需要的是全社會的關注和市場的導向性。以下提出幾點開發建議:

第一,全面搜尋縣境內修河、潦河、贛江永修段沿岸及吳城周邊曾參與排工號子勞動的群眾,以及會演唱排工號子的老藝人,通過訪談、記錄、錄像、錄音等方式進行口述史類的收集整理。

第二,充分整合利用當地文化部門、群藝館等政府資源,對文獻記載中的以及現場收錄來的排工號子進行分類匯編。由于號子的表演和傳承大都以口傳心授為主,故口耳相傳、手把手的教授是這類口頭非物質文化非常重要的一種方式,我們需要對在世的老藝人給予一定的生活和藝術幫扶,鼓勵其教授學員,并給予一定的經濟補貼。

第三,繼承與創新,聯合該地旅游管理部門在項目策劃中有意識有目的地注入排工號子的元素,巧設布景,將徒歌的演唱形式與意境相符的水運勞動相結合,根據情境需要創設一領眾合、領和相結合的歌唱表演,結合服飾、道具的使用,令旅游觀賞者有身臨其境的感受,或直接布置于行進式的表演環節中。與此同時,還可根據環境和場地的不同,創編關于排工號子勞動生活的小型歌舞劇,舞臺畫面感將非常豐富。

第四,做好定位,加大宣傳推廣的力度,適當吸收引入社會資源,在運營策劃方面需要加入音樂編創人、劇目策劃者,形成多維度的團隊力量。在整合出來的傳統優秀曲目基礎上加以遴選改編,編創部分現當代老百姓易于接受的、適應時代審美特征的“新排工號子”,繼而創設自有品牌、擴大活動宣傳面,依托鄱陽湖得天獨厚的生態自然環境,形成自然、人文、藝術與一體的綜合性舞臺情景劇,將其在省內外全面打造推廣。

在物資富庶、經濟飛速發展的今天,人們更注重的是精神食糧和生活品質,在各種音頻、混響、3D、水幕等形式異彩紛呈的今天,我們回歸原始,展現徒歌的表演方式或許更能讓大家耳目一新,原生態的、原汁原味的音樂形態才更彌足珍貴,將其與當代新型發展事物相結合,把排工號子引入鄱陽湖生態經濟區旅游項目中,即是對傳統的保護傳承又是對地方文化視野的開拓,能為新時代的年輕一輩帶來新的感官體驗,從而催生一定的文化效應與經濟價值,這也是社會各界眾多人士共同關注的發展點。