通督調神針刺法治療腰椎間盤突出癥的臨床觀察

方 圓,許能貴

(1.廣東省廣州市番禺區中醫院,廣東 廣州511400;2.廣州中醫藥大學,廣東 廣州511000)

腰椎間盤突出癥指由于腰椎間盤(尤其是髓核)發生不同程度的退行性病變或在外力因素作用下,纖維環破裂,髓核組織突出或脫出,從而刺激或壓迫相應的一側或雙側脊神經根,甚至馬尾神經,引起腰痛、麻木等癥狀的疾病。隨著現代社會生活節奏的加快,人們生活方式發生改變,腰椎間盤突出癥發病率逐年遞增。西醫治療主要包括藥物治療、微創治療與手術治療等,不良反應較多。中醫治療主要包括針灸、推拿手法、中藥熏蒸、外敷中藥等,針灸治療操作簡便、療效確切。筆者采用通督調神針刺法治療腰椎間盤突出癥療效滿意,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年7月至2019年7月番禺區中醫院收治的60例腰椎間盤突出癥患者,根據就診順序隨機分為對照組與觀察組,每組30例。對照組男18例,女12例;年齡35~58歲,平均(47.50±5.84)年;病程1.5~8.2年;平均(4.20±2.37)年。觀察組男16例,女14例;年齡32~60歲,平均(45.20±6.52)年;病程2.0~7.6年;平均(4.16±2.31)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《常見疾病的診斷與療效判定標準》中腰椎間盤突出癥的診斷標準[1]。腰骶部疼痛伴坐骨神經分布區域疼痛;腰椎棘突旁具有壓痛并放射至下肢;直腿抬高試驗及加強試驗陽性;經CT或 MRI確診。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;患者知情同意并簽署知情同意書;年齡18~65歲。

1.4 排除標準 有明顯手術指征及手術后腰椎間盤突出者;伴腰椎椎體骨折、腰椎滑脫、腰椎與軟組織腫瘤或結核,以及嚴重骨質疏松癥患者;合并心、肝、腎,造血系統等嚴重疾病者;孕產期女性;精神病患者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規止痛針刺法治療。主穴:腎俞(雙側)、大腸俞(雙側)、委中(患側)、阿是穴。辨證選穴:寒濕腰痛,加腰陽關;瘀血腰痛,加膈俞;腎虛腰痛,加志室、太溪。操作:患者取俯臥位,暴露針刺部位,諸穴常規消毒。腎俞直刺12.5~25.0 mm,大腸俞直刺20 mm~30 mm,委中直刺25.0~37.5 mm,行平補平瀉法。留針30 min,每10 min行針1次。每周治療3次,10次為1個療程。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上,采用通督調神針刺法治療。主穴:后溪(雙側)、百會、腰痛穴、腎俞(雙側)、大腸俞(雙側)、委中(患側)、阿是穴。辨證選穴同對照組。操作:患者取坐位,諸穴常規消毒。百會穴向前平刺12.5~20.0 mm,腰痛穴向下平刺25.0~37.5 mm,以上兩穴得氣后快速提插捻轉,患者出現強烈針感后留針;患者取俯臥位,行指切進針法快速刺入后溪12.5 mm,針尖透向合谷方向,腎俞直刺12.5~25.0 mm,大腸俞直刺20.0~30.0 mm,委中直刺25.0~37.5 mm,行平補平瀉法。留針30 min,每10 min行針1次。每周治療3次,10次為1個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①臨床療效。參考《常見疾病的診斷與療效判定標準》[1]。治愈:腰腿痛等不適癥狀消失,直腿抬高試驗陰性,能夠恢復正常工作;顯效:腰腿痛等不適癥狀基本消失,直腿抬高試驗接近70°,能夠基本恢復工作;有效:腰腿痛等不適癥狀部分消失,活動輕度受限,可擔任較輕工作;無效:癥狀、體征無改善,不能勝任工作。②腰痛評分。參考日本骨科協會(JOA)腰痛評定量表評分評定腰椎功能,評分最高為29分,分值越小表明疼痛越劇烈。③視覺模擬評分法(VAS)評分。用一條長約10 cm的直線,兩端分別標注為“無痛”(0分)和“最劇烈的疼痛”(10分)。患者根據自己的主觀感受,在線條上標注當下最真實的疼痛點作為V AS評分依據,分值越高表明疼痛越嚴重[2]。

3.2 統計學方法 采用SPSS 17.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

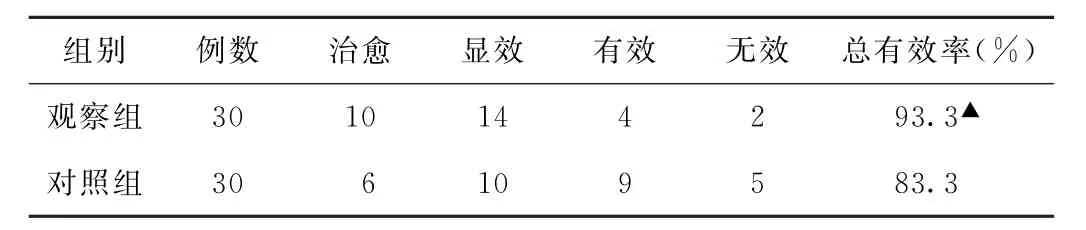

(1)臨床療效比較 觀察組治療總有效率為93.3%,高于對照組的83.3%(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腰椎間盤突出癥患者臨床療效比較(例)

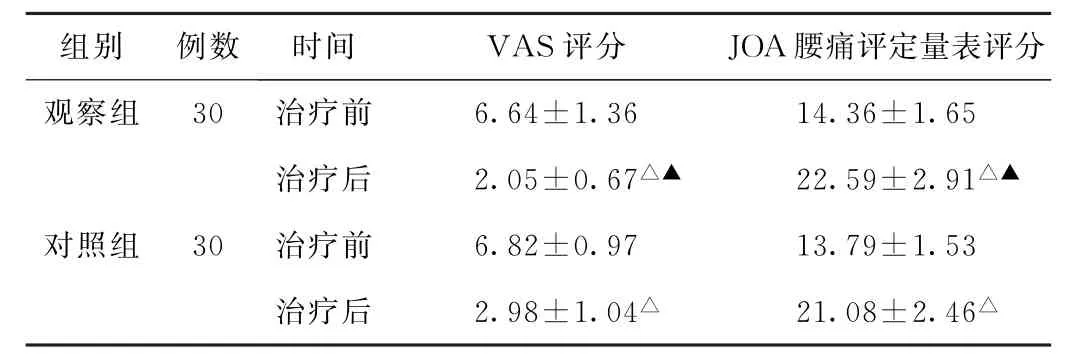

(2)VAS評分、JOA腰痛評定量表評分比較 治療后,兩組VAS評分低于治療前,且觀察組低于對照組(P<0.05);JOA腰痛評定量表評分高于治療前,且觀察組高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腰椎間盤突出癥患者治療前后視覺模擬評分法及日本骨科協會腰痛評定量表評分比較(分,±s)

表2 兩組腰椎間盤突出癥患者治療前后視覺模擬評分法及日本骨科協會腰痛評定量表評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 VAS評分 JOA腰痛評定量表評分觀察組 30 治療前 6.64±1.36 14.36±1.65治療后 2.05±0.67△▲ 22.59±2.91△▲對照組 30 治療前 6.82±0.97 13.79±1.53治療后 2.98±1.04△ 21.08±2.46△

4 討論

西醫認為,腰椎間盤突出癥主要由于椎間盤退行性變所致,其誘發因素較為復雜,可能與年齡、性別、腰部外傷、腰部負荷過大、腹內壓增加及體位不正、脊柱畸形及妊娠、遺傳等有關。治療方面,目前缺乏標準化的治療方案,主要包括保守治療及手術治療。據文獻報道,本病需要手術治療的患者僅為10%[3],而80%~90%的患者采用保守治療得到緩解乃至痊愈[4]。保守治療主要包括臥床休息、藥物、理療、針灸治療等,針灸治療本病療效確切[5]。腰椎間盤突出癥屬中醫“腰痛”“痹證”“腰腿痛”等范疇,有關病因病機論述較為豐富。《證治準繩》言:“有風,有濕,有寒,有熱……有瘀血,有氣滯,有痰積,皆標也。腎虛其本也。”《諸病源候論》提出腰腿痛乃腎氣不足并受風冷所致;《雜病源流犀燭》言:“腰痛,腎氣虛而邪客病也。”腰痛的基本病機以腎虛為本,或因外感風寒濕邪,或因跌撲損傷,或因內傷七情,導致經脈氣血痹阻,不通則痛。

許能貴教授是國家級重點學科一級學科中醫學學科帶頭人、國家重點基礎研究發展計劃項目首席科學家,從事中醫針灸學臨床、科研、教學等工作近30年,具有豐富的臨證經驗。通督調神針刺法是以許能貴教授為首的科研團隊在近30年的臨床實踐和實驗研究中探索出的治療腦病、神經系統疾病等督脈病證的有效方法,同時也是一個不斷更新、日益完善的多層次開放的針灸治療體系。研究表明,通督調神針刺法對腦缺血后大腦可塑性具有促進作用[6],其作用機制主要是通過針刺迅速調節缺血區腦細胞內Ca2+含量,抑制細胞內Ca2+超載,從而避免腦缺血后繼發神經元的損傷[7]。通督調神針刺法在治療痛癥方面應用也十分廣泛,如劉熙雨等[8]治療腰椎間盤突出癥,選上星透百會、人中、內關、郄門等穴配合腰部取穴,治療總有效率為93.1%。何亮等[9]針刺取神庭、百會,配合局部取穴治療腰椎間盤突出癥,總有效率為97.5%。王杰等[10]研究證實通督調神針法對三叉神經痛有顯著的臨床療效。劉美榮等[11]運用調神針法結合辨證取穴治療多種疼痛類疾病,療效顯著。

腰椎間盤突出癥的發生與臟腑、經絡失調息息相關,其病機與督脈的生理功能、病理變化密切聯系。督脈循行于人體背部正中,“貫脊屬腎”,并有行氣血、傳精髓的功能,而腎為命門之所在,內藏元陽,為全身臟腑器官動力之源。督脈為陽脈之海,有賴于腎中命門真火的溫煦作用,陽氣充則骨正筋柔。因此,腎與督脈在形態與功能上密切聯系。腰痛以腎虛為本,而督脈空虛為腰椎間盤突出癥發生和發展的經絡學基礎,故疏通督脈可同時疏通腎經經氣,從而疏通腰部經脈氣血。“通督調神針刺法”是在經絡學的指導下,通過刺激相應的穴位通督脈、補腎氣、除痹痛、調心神,以達到陰平陽秘、氣血通達、身心協調的目的。通督調神穴位包括后溪、百會、腰痛穴。腦為元神之府,督脈為陽脈之海,入絡腦。后溪為通督要穴,百會為督脈穴;腰痛穴為平衡針取穴。三穴均位于督脈循行路線上,配合常規針刺局部穴位,共奏通督調神、疏通氣血、平衡陰陽、通絡止痛之功。

本研究結果顯示,通督調神針刺法及常規止痛針法對腰椎間盤突出癥均有一定療效,但通督調神針刺法在止痛、改善臨床癥狀和提高日常生活能力方面具有明顯優勢,值得臨床推廣應用。