針刺“足三里”對太陽病(風寒表證)患者周節律及免疫炎性因子表達水平的影響?

魏裕紅 鄧揚嘉 龔巧巧 劉 晶 黃俊凡

(重慶市中醫院,重慶 400010)

太陽病風寒表證首見《傷寒論》,以發熱、惡寒、身體疼痛、食欲不振,寸關尺三部脈均浮緊為主要表現,相當于西醫學感冒、急性上呼吸道感染等。該病以冬季和春季最為常見,發病率高,其自然病程呈現周節律現象。張仲景同時在《傷寒論》提出對于病不愈“再經者,針足陽明,使經不傳則愈”。可見,針刺足陽明穴位能激發經氣、提高人體正氣(增強免疫)、削弱邪氣(炎性物質)。本研究通過針刺風寒表證患者足三里,觀察其對太陽病周節律及免疫炎性因子的影響。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)納入標準:根據太陽傷寒“或已發熱,或未發熱,必惡寒,體痛,嘔逆,脈陰陽俱緊”,所有患者均符合《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]西醫診斷標準及中醫風寒表證的辨證標準,經醫院倫理委員會批準并簽訂知情同意書。2)排除標準:年齡小于18歲或大于65歲;發病超過24 h;腋溫大于38.5℃;WBC>10×109/L;合并危及生命的嚴重疾病者;對針刺過敏者;妊娠期、哺乳期婦女者;精神障礙者。

1.2 臨床資料 選取2017年9月至2019年3月重慶市中醫院急診科就診的太陽病風寒表證患者68例,隨機分為針刺組與對照組。針刺組34例,男性15例,女性19例;平均年齡(41.59±9.86)歲。對照組34例,男性13例,女性21例;平均年齡(42.29±9.79)歲。兩組性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 納入病例均接受口服復方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊(新康泰克,中美天津史克制藥有限公司生產,國藥準字H20013063)1粒,休息,避風寒,泡腳30 min,避免油膩及刺激性食物常規治療。針刺組在常規治療基礎上聯合足三里針刺治療。操作方法:患者仰臥,選取雙側足三里穴位予皮膚常規消毒,以“環球牌”無菌針灸針直刺1.5~2寸,進針后平補,每5分鐘行針1次,留針30 min后出針,行針結束后按壓針刺部位5 s,每日1次,療程3 d。

1.4 觀察項目 1)指標檢測。分別測定治療前及治療3 d后兩組患者白細胞計數(WBC)、淋巴細胞計數(LYM)、中性粒細胞-淋巴細胞比率(NLR)、超敏C反應蛋白(hs-CRP)、白介素-10(IL-10)。其中血常規采用邁瑞BC-6800系列全自動血細胞分析儀自動檢測。hs-CRP、IL-10采用酶聯免疫吸附測定(儀器為Bio?RAD imark酶標儀,試劑由武漢伊萊瑞特生物科技股份有限公司提供)。2)證候評分。參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]中感冒癥狀分級量化表,其中主癥3項,為惡寒無汗、發熱、肢體酸痛,根據輕中重程度按2、4、6計分;次癥6項,為頭痛、鼻塞、流涕、咽癢咽痛、咳嗽、惡心嘔吐,根據輕中重程度按1、2、3計分。

1.5 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]中感冒中醫證候療效判定標準,以臨床痊愈作為隨訪的終點事件,并記錄總病程;其中療效分為痊愈、顯效、有效、無效。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/全部病例數×100%。

1.6 統計學處理 應用SPSS20.0統計軟件。計量資料以()表示,組內比較行配對t檢驗,組間比較行獨立樣本t檢驗。計數資料以(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

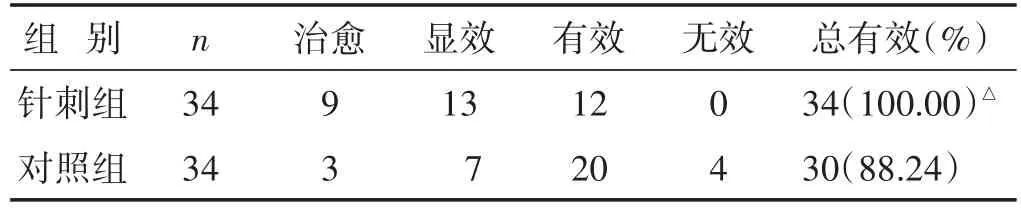

2.1 兩組臨床療效比較 見表1。針刺組總有效率高于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

2.2 兩組總病程比較 針刺組總病程(4.53±1.21)d,顯著短于對照組的(6.24±1.19)d,差異有統計學意義(P<0.01)。

2.3 兩組中醫證候評分比較 見表2。兩組治療3 d后中醫證候總積分均較治療前下降(均P<0.01),且針刺組證候評分下降更明顯(P<0.05)。

表2 兩組中醫證候評分比較(分,±s)

表2 兩組中醫證候評分比較(分,±s)

與本組治療前比較,?P<0.05,??P<0.01;與對照組治療后比較,△P<0.05,△△P<0.01。下同

組別針刺組對照組n 34 34治療前14.47±6.68 14.18±6.65治療后4.03±3.78**△6.52±4.07**

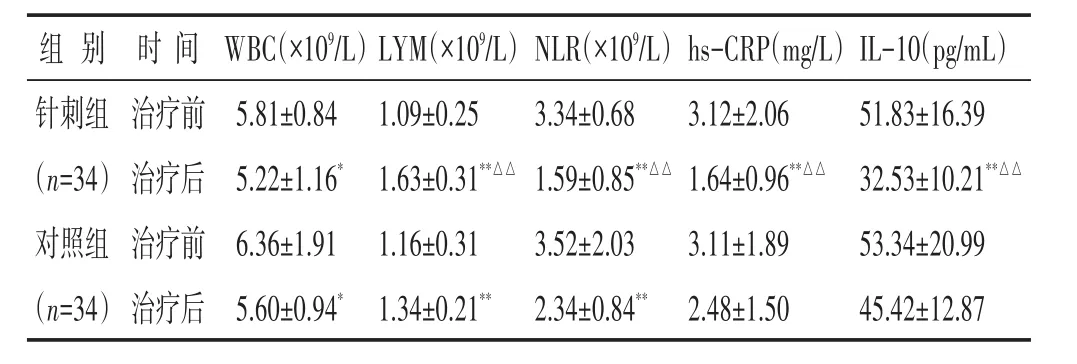

2.4 兩組炎性免疫指標比較 見表3。治療前兩組WBC、LYM、NLR、hs-CRP、IL-10水平比較,差別均不大(均P>0.05)。治療3 d后,兩組白細胞計數均較治療前下降(均P<0.05),但兩組間比較差別不大(P>0.05)。兩組淋巴細胞計數均較治療前均上升(均P<0.01),且針刺組增加幅度高于對照組(P<0.01);兩組中性粒細胞/淋巴細胞比率均較治療前均下降(均P<0.01),且針刺組NLR降低幅度優于對照組(P<0.01);針刺組hs-CRP及IL-10與治療前比較降低(P<0.01),對照組與治療前比較差別不大(P>0.05)。

表3 兩組炎性免疫指標比較(±s)

表3 兩組炎性免疫指標比較(±s)

組 別 時 間WBC(×109/L)LYM(×109/L)NLR(×109/L)hs-CRP(mg/L)IL-10(pg/mL)針刺組(n=34)對照組(n=34)治療前治療后治療前治療后5.81±0.84 5.22±1.16*6.36±1.91 5.60±0.94*1.09±0.25 1.63±0.31**△△1.16±0.31 1.34±0.21**3.34±0.68 1.59±0.85**△△3.52±2.03 2.34±0.84**3.12±2.06 1.64±0.96**△△3.11±1.89 2.48±1.50 51.83±16.39 32.53±10.21**△△53.34±20.99 45.42±12.87

3 討 論

《傷寒論》太陽病篇曰“病有發熱惡寒者,發于陽也……發于陽,七日愈,發于陰,六日愈。以陽數七陰數六故也”“太陽病,頭痛至七日以上自愈者,以行其經盡故也”[2]。兩千多年前張仲景就已經認識到外感病的發展變化在人體中呈現一種時間節律,即“周節律”現象。他認為太陽病自然病程以7 d為1周期,如果在這1個周期中人體的陰陽自和能力較強或尚未完全喪失,機體同時無并發癥或合并癥,則病按期而愈。本臨床研究入選風寒表證患者,以發熱、惡寒為主癥[3],病發于陽,常規治療以休息、避風寒為主,口服新康泰克改善鼻塞流涕癥狀,結果表明該組病程5~7 d,接近周節律現象。“針足陽明,使經不傳則愈”,后世醫家認為針刺陽明經可以激發陽明之氣,不僅杜絕邪傳陽明,還能鼓舞太陽正氣抗拒流連之邪;而足三里為足陽明經合穴,“合治內府,所入為合”,合穴脈氣盛大;所以筆者在風寒表證早期針刺足三里,通過健運脾陽、培土化元、益氣養血、溫中散寒,增強機體陰陽自和能力,從而達到截斷病程的作用[4]。

中醫學重視正氣在疾病發生、發展及轉歸中主導作用,如《黃帝內經》云“正氣存內,邪不可干”“兩虛相得,乃客其形”,這里的兩虛即為虛邪賊風和人體正氣不足,與現代醫學促炎-抗炎理論相合[5]。李杰等檢測風寒表證模型小鼠血液白介素及血常規,發現IL-10及白細胞含量在疾病初期逐漸增加[6-7],病程第3~4天達到高峰之后逐漸下降,持續1周恢復正常,與太陽病(風寒表證)“欲解時”時間節律基本吻合,并認為白介素是中醫正氣的免疫學物質基礎之一[2,8-9]。IL-10最初認為由Th2細胞分泌,Th2細胞是機體免疫系統的重要組成部分,在人體感染性疾病中發揮著重要作用[10-11]。后續研究發現持續病毒感染過程中,單核/巨噬細胞、T淋巴細胞、B細胞、NK細胞等均可產生IL-10,該細胞因子具有刺激免疫釋放、抑制免疫亢進和抗炎活性的免疫調節作用[12]。本研究表明,與常規治療組相比較,風寒表證患者經針刺足三里治療后淋巴細胞計數增加,IL-10表達降低,與對照組比較有統計學差異。這說明針刺足三里能增強機體免疫力,截斷抗炎介質上升以減輕炎癥因子對機體的損害,從而達到機體促炎-抗炎雙向平衡,該實驗結果與吳凡偉運用電針刺激膿毒癥患者足三里后對IL-10作用相一致[13]。

本研究發現風寒表證患者經針刺足三里后NLR降低更明顯,說明能針刺促進機體免疫增強同時炎癥減輕[14]。hs-CRP是機體的炎性因子,能極靈敏地反映全身炎癥狀態[15]。本臨床研究結果發現中低熱入組的風寒表證患者血液中hs-CRP輕度升高,針刺治療后下降明顯(P<0.01),提示針刺足三里能減輕炎性反應。

綜上所述,太陽病風寒表證常規治療的患者病程接近周節律現象,而早期針刺足三里能縮短病程,防止傳變,其機制可能與提升機體免疫能力、減輕炎癥反應、調整促炎-抗炎雙向平衡相關。后續研究中可擴大病例數,進一步從CD4+、CD8+方面探討針刺風寒表證患者足三里的免疫機制。