共生:助力兒童品格的深度提升

高芬芬 陸偉東 苗彩成

【項目簡介】

宿遷經濟開發區黃河小學建校十年來,一直重視兒童德性的養成。201 4年,學校開始了“責任教育”的實踐探索,以責任為德育內容,以培育學生責任習慣為德育路徑,以主題活動為德育載體,促進學生個性與道德的成長。2017年6月,學校成功申報江蘇省品格提升工程項目——“責任共生”德育品牌項目的構建與實施。在項目建設的過程中,學校繼續以責任教育為德育主旋律,以家校合作共育為策略,以培育學生責任習慣為家校合作內容,整體設計校園育人文化,開展系列化責任主題踐行活動,為每個學生、教師、家庭品格提升搭建平臺,形成品格提升共同體,實現三者品格共生,最終深度提升學生的品格。

摘要:宿遷經濟開發區黃河小學的“責任共生”德育品牌項目以責任為德育工作內容,以家校合作為德育工作途徑,以共生浸潤為德育工作手段,以學生品格提升為德育工作旨歸,整體設計校園育人文化,開展以學生、教師、家庭為主體的系列化責任主題踐行活動,形成品格提升共同體,實現三者品格共生,最終深度提升學生的品格。

關鍵詞:責任教育;家校合力;品格共生

中圖分類號:G41 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2020)06A-0018-05

宿遷經濟開發區黃河小學成立于2009年12月,是一所年輕的、由四所村校撤并而成的城郊學校。學校在發展過程中困難重重:學生沒有良好的學習習慣,家長沒有家庭教育意識和教育能力,新人職教師缺乏職業責任感。面對這種現狀,學校通過“責任共生”德育品牌項目的建設和實施,打造家校教育共同體,形成合力,深度提升學生品格,實現立德樹人的德育目標。

一、“責任共生”德育品牌項目的提出

“責任共生”德育品牌項目是一項始于校情,根植責任,終于素養的品格提升活動。

(一)基于學校實際,解決發展困難

建校十年,黃河小學實現從原來456名學生發展到現在擁有6000余名在校生的現代化特色學校。學校的快速發展,凸顯出新的發展困難:學校地處城郊,70%以上的學生為城郊原拆遷農民、進城務工、返鄉置業人員子女,即宿遷城市規模擴大的新市民。新市民家長的教育責任感亟需提高;新市民子女成長與發展需要依托項目為抓手;學校規模擴大后,新人職的九零后新教師占60%,職業責任感、學校歸屬感也亟待提高。針對這些難題,學校主張的解決策略是“責任共生”,即開展家校合作,構建和諧合力的家校關系,激發家長和教師的效能感和悅納感,同步提升家長的教育責任、教師的職業責任、學生的成長責任。

(二)接力責任教育,豐厚學校底蘊

建校之初,來自四所村小的學生們學習主動性欠缺,教師的工作熱情度較低。學校立足現狀,積極開展責任教育的校本化實踐,以“用態度證明、用成績說話”為校訓,以“德才兼備、知行合一”為師訓,以“專注、弘毅、誠信、篤行”為生訓,以“公平規范管理、正氣滋養校風、民主點燃激情、責任鑄就品牌”為治校理念,從項層設計上打造“責任教育”品牌。2014年,我校的“責任教育”獲評江蘇省小學特色文化項目,有力地促進我校從城區薄弱學校成長為宿遷地區具有影響力的優質學校。學校認為,家長和教師的品格示范行為是影響學生品格形成的初元性和制約性因素,家長和教師的品格決定著學生品格的上限。為實現學生品格提升,學校接力“責任教育”,主張“責任共生”的捆綁式發展,以提升家長的教育責任、教師的職業責任以及品格素養為抓手,促進學生綜合素養提升,進一步豐厚學校底蘊。

(三)指向核心素養,實現品格提升

良好品格離不開明責、守則、盡責。“中國學生發展核心素養”在社會參與方面,強調學生要具備責任擔當意識,能處理好自我與社會的關系,養成現代公民所必須遵守和履行的道德準則和行為規范,增強社會責任感,促進個人價值實現,成為有理想信念、敢于擔當的人。在“責任共生”德育品牌項目的開展過程中,家長、教師應給予精神引領,學校、社會應創設外部環境,個體應充分體驗成長,共同培養學生的責任感,最終實現品格素養的形成。

二、“責任共生”德育品牌項目的理解和整體架構

在“責任”這一教育場域里,學生、家長和教師三方主體必然會相互影響、相互促進,品格得到共同提升。因此,項目的整體架構理應基于三方角色需求,以活動為載體,實現品格共生目標。

(一)“責任共生”德育品牌項目的理解

“責任”是學校德育工作的主題,“共生”作為學校德育工作理念,有著三層深刻含義:

一是共同責任。家庭和學校是青少年成長最主要的兩個場域,家庭必須與學校共同承擔起青少年的知識進步、人格塑造、情感培養、意志養成以及人生觀、世界觀、價值觀形成的責任。二是共同教育。學生責任感的達成,需要家校合力共育。三是共同生長。家校合作的價值在于家長和教師均在合作中獲得成長,并對學生的發展產生積極的影響。

“責任共生”德育品牌項目,是以責任為家校合作主題,學校開展多樣化踐行活動,引領家庭提升教育責任、學生提升成長責任,教師同步提升職業責任,實現學生、教師、家長和諧的品格共生。教師、家長的品格提升進一步帶動學生的品格提升、學生的品格提升進一步促進教師、家長的品格提升,從而讓教師、家長、學生三方主體成為責任教育資源,讓教師、家長、學生責任共生成為責任教育手段,呈現教師、家長、學生三方品格的相互浸潤、螺旋共生的動態過程,最終深度提升學生的品格,有效落實好立德樹人這一根本任務。

(二)“責任共生”德育品牌項目的整體架構

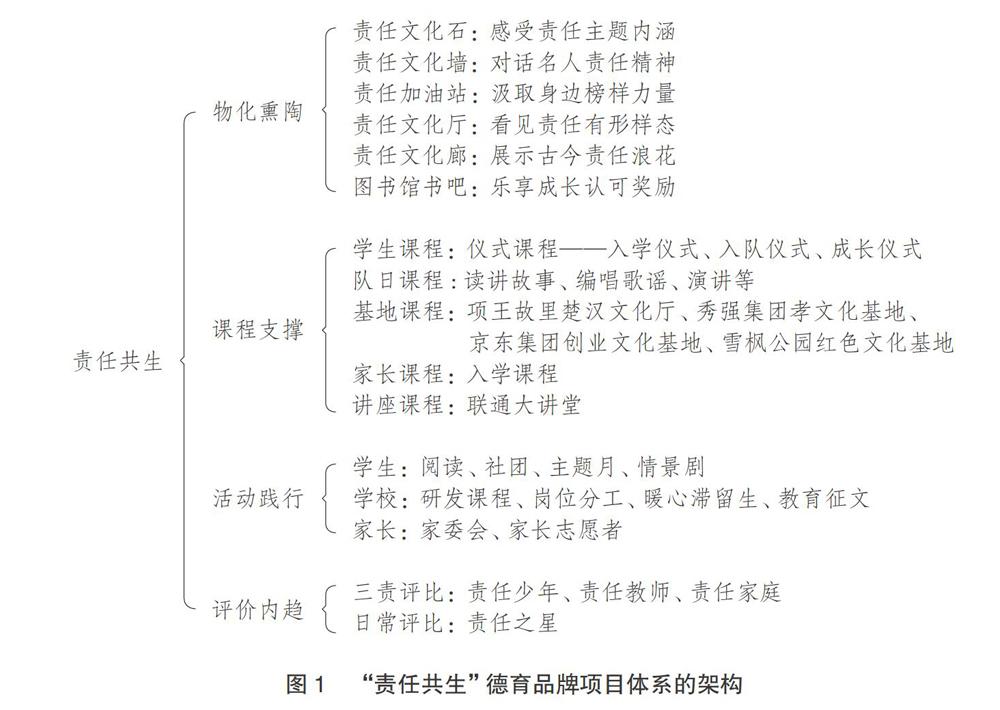

“責任共生”德育品牌項目是“學生、教師、家長”品格共生的平臺,也是提升學生品格的育人方式。為了讓項目實施思路更加清晰,項目組從物化熏陶、課程支撐、活動踐行、評價內趨四個方面構建項目(見圖1),形成熏陶、認知、踐行的育化系統,輔以“責任加油卡”動力評價系統,保障著品格共生的實現。

三、“責任共生”德育品牌項目的實施路徑

責任教育是學校德育工作的核心著力點,按照“家校共育,便于操作”的工作思路,學校有針對性地選擇五條路徑,實現責任共生,深度提升學生品格修養。

(一)以責任文化浸潤物化建設

學校以“責任浸潤”為校園物化設計的理念,設計了以責任為主題的文化景觀和文化場館,均勻地分布在校園內,讓全體師生漫步校園,時時處處感受到責任文化的魅力。

一是在校園醒目處設立文化石,其上題有學校的德育主題標語。南門文化石題有“育有責任的好少年”,是以教師為主體,詮釋教師的育人的目標;北門文化石題有“責任行天下”,校園假山和水系分別題有“做一個講責任的好少年…‘講責任,比學習,我最棒”,以學生為主體,激勵自我講責任、勇擔當。

二是設立責任文化墻、文化廊。一期教學樓、藝術樓的長廊展示責任主題的國學詩句;二期教學樓一至四樓長廊展示以體壇風云、文學長河、科學之光、藝術長廊等為主題的,古今有責任感的成功人物介紹;長廊樓梯口定期展出校園小明星照片及事跡。緊扣“責任”主題,學校在科技樓與藝術樓之間建成責任文化墻,綠竹鋪底,正中鑲嵌主題為“育有責任的少年”的牌匾,彰顯學校育人使命,發揮育人作用。

三是成立責任加油站和圖書館。學校開辟30平方米的大廳建設責任加油站。這里設計古樸精致,墻上展出校級責任小明星、責任教師、責任家長的照片,吧臺內設有學生喜歡的文具等獎品,隔墻側有休息長椅。每天課外活動期間,學生都可以帶上通過平時良好表現得到的責任積分卡,換取一些帶有學校簽章標志的學習用品或者益智類玩具(象棋、筆記本)等,增強學生的成就感,激發他們“講責任、比學習、我最棒”的熱情。另外,學校利用圖書館書吧建立學生精神層面的責任加油站,單獨設計吧臺服務學生。每天中午時間學生可以憑積分卡進入圖書館閱讀,并根據積分卡的積分值在圖書館兌換飲品、水果等,體會成長被認可的愉悅感。

四是設立責任文化廳。責任文化展廳也叫“四點半書吧”,集閱讀、展示、互動、休息于一體,服務于部分家長因事不能及時接走的孩子,可以在展廳里閱讀、完成作業。這是學校暖心滯留生的舉措,也是學校對每一個學生負責的體現。同時,學校充分利用展廳展示書香家庭評比結果,讓家長感受優秀家庭的教育氛圍,從而引導家長開展親子閱讀,轉變教育方式。

(二)以課程研發引領教師成長

課程研發過程是教師系統梳理、自我學習、責任自醒的過程,教學過程是精準理解、責任滲透、自身提升的過程。

1.研發責任特色課程。一是開發儀式課程,包括入學儀式、入隊儀式和成長儀式三個儀式課程。入學儀式課程內容包括家長教育、規則教育;入隊儀式課程內容包括四知(知道紅領巾、隊旗、隊禮、呼號的基本含義)、四會(會系紅領巾、會敬隊禮、會呼號、會唱隊歌);成長儀式課程內容包括感恩教育、成長教育,莊嚴隆重的主題教育活動,意在培育學生成為有責任心的、全面發展的好少年。二是定期安排隊日課程。每周二下午班級隊日課,由各班主任組織學生用唱童謠、講故事、演講、朗誦等學生喜聞樂見的形式進行責任文化教育,并集體推選本周責任少年,形成了積極向上的校園生活氛圍。三是積極開展基地課程。學校積極拓寬育人途徑,帶領學生參加項王故里楚漢文化展廳、秀強集團孝文化基地、京東集團創業文化、雪楓公園紅色文化基地等活動,讓學生到更為廣闊的天地里去感知、實踐、互助、鍛造。此外,我們充分利用德育資源,設計責任教育微課,開設專題網站進行展播。

2.唱響責任行動歌謠。用歌謠將責任以可感、可知、可行的方式,讓學生、教師、家長行有方向,行有準則,取得了良好的效果。我們編成了學生責任行動歌謠:“黑板沒擦,拿起板擦,輕輕擦去,我就是負責任的好少年;地面沒掃,拿起笤帚,輕輕掃凈,我就是負責任的好少年;電燈沒關,抬起小手,輕輕關掉,我就是負責任的好少年……”

3.編定責任文化讀本。為追溯人文歷史長河,引導學生從眾多杰出人士成功之路中尋找責任成長之脈,學校精選相關故事,編印《責任文化故事讀本》,讓學生在故事的意蘊中潛移默化地領悟到個人責任感、家庭責任感、社會責任感,這對于一個人、一個家庭、一個國家都起到了至關重要的作用。

(三)以家校共育合力引導家長深度參與

一是家長責任課程引導到位。學校從新生報名時,就對家長進行“面試”引導,點醒家長家庭教育的意識,通過問卷內容的展現讓家長對家庭教育有理解,有思辨,有方向。同時,學校抓住市教育局打造的家校聯通大講堂品牌活動的契機,規劃講堂活動內容。如第一期以“如何管出一個自覺的孩子”為話題,讓家長參與培訓,掌握科學的親子溝通方法,真正成為家庭教育行家里手。

二是家校共育平臺功能凸顯。學校成立家委會,設立家委會主任辦公室,并由家委會成員和班主任共同建立家長微信群,形成校級家委會、班級家委會、班級家長管理群三級網絡溝通平臺,制定并明確群規,家長通過微信群質疑、問難、切磋、監督,學校定期公示校園管理舉措。以2018年下學年為例,家委會就校服的制定、暖心工程、家長培訓等事宜召開校級家委會會議4次,班級家長會3次,家長對待學校擬出臺的政策建言,學校對家長提出的問題思辨、討論、溝通、解決。

三是家長力行參與途徑清晰。家長志愿者行動目前已成規模。針對全體家長開展“家長做一天老師活動”,設置活動崗位有:教師、助教、衛生打掃、路隊接送、食堂打飯、學生輔導等,讓家長參與到學校各項活動中去,充分了解子女的成長,從而得到更多科學育子的經驗。同時,學校重視家庭閱讀指導,以“書香家庭”為抓手,從讀書環境、家庭藏書、閱讀計劃、親子閱讀、閱讀積累、持之以恒、支持閱讀七個方面引導家長開展閱讀活動。家長通過閱讀家庭教育類書籍,學習家教方法,轉變家教方式;閱讀兒童書籍,用兒童的視角思考問題,解決問題,走進學生的內心,擁有了更多共同話題。目前,已有部分家長形成了良好的閱讀習慣,并能將閱讀到的優秀的家庭教育文章推薦給其他家長。

(四)以繽紛的活動讓學生在踐行中提升品格

學校通過開展繽紛的校園活動,讓學生在活動中感受責任擔當,在行動中實現踐行成長。

1.主題月活動。每年3月和9月為繽紛校園活動月,4月和10月為責任人物尋訪月,5月為紅色演講、朗誦月,11月為責任教育征文月。每個活動主題月的最后一周為成果展示周,屆時的成果會進行全校展示。學校通過每個月的主題活動,加強責任教育的滲透與內化,讓學生從耳聞目睹到自覺行動,形成系統化的實踐體系。

2.常態閱讀活動。學校重點將一樓“怡心廊”打造成為開放式的木質長廊,可更換的宣傳櫥窗,兩端有開放性圖書柜,擺放責任文化相關書籍、圖書,實木長椅讓學生休息、閱讀。在學校各樓層設置圖書長廊,學生課間休息可以隨意取閱圖書,看完后擺放整齊,借閱后自覺歸還,由各班級選派的圖書小管理員定期整理更換。樓道課間紀律巡查、水電關閉等責任落實到學生,使校園真正成為學生們自己實踐、明責的天地。

3.成長社團活動。創設多元社團平臺,給學生的成長搭建廣闊的平臺。本著尊重差異、賞識個體、責任成長、幸福生活的原則,教師們不斷豐厚自身、延伸自身,組建豐富多彩的社團,通過開設多元的社團活動,為學生的快樂成長搭建平臺,全方位挖掘學生的才能。目前STEM、民樂、籃球、書法、拉丁舞、繪畫等社團項目碩果累累——學校被評為“江蘇省STEM教育項目試點學校”,民樂隊連續兩年榮獲宿遷市中小學素質特長展演特等獎,籃球項目獲“宿遷市市長杯籃球聯賽第二名”的好成績……

4.責任創演活動。拍攝責任情景劇,各年級以班級為單位,圍繞本年級的責任主題,精選身邊的事例,以“真切、真實、真本”為特征,自排自比。各年級從中評選出30%優秀的比例,進行校級專業拍攝,制作情景劇,利用班會課在各班級播放展演,以學生喜聞樂見的形式,收獲了扎實而又富有的成效。教室內外展現的學生動手制作的責任書簽等實踐成果,賦予了責任文化更深的內涵和更美好的教育意義。

(五)以評價機制保障責任共生

學校采用專項評比和日常評比相結合的評價機制。一是每年進行一次“責任少年”、“責任老師”和“責任家長”的專項評比,并在六一兒童節進行表彰獎勵。二是日常定時和動態的評星活動,即時獎勵星級積分卡。定時評星是指班級每周一評星,獎勵一星積分卡;年級兩周一評星,獎勵兩星積分卡;校級一月一評星,獎勵五星積分卡。動態評星是指德育處老師每天巡查時,對責任行為方面有優異表現的學生獎勵一星積分卡,每周周一升旗儀式結束后由德育校領導親自為他們頒發積分卡。日常評比是專項評比的基礎,專項評比是日常評比的升華,兩種評比結合呈現出一種全校性、全方位的評價,時刻激勵促進學生、教師、家長不斷踐行著好行為、好習慣。

四、“責任共生”德育品牌項目的成效

“責任共生”德育品牌項目的開展有目標、有抓手、有策略,取得了實實在在的成效。

一是創建了責任人人“行”校園。項目開展以來,學生、教師、家長三方共同成長,提升了責任感,養成了責任行為習慣:教師不僅在課堂上力行責任,而且在課外也能用行為示范責任,不呵斥學生,不怒懟家長,不敷衍工作,愛校如家。家長不僅在家能陪伴孩子,監督孩子學習,在校也能遵守學校規章制度,接送孩子到指定地點有序排隊,在家長群內文明言語,積極參加家長會并尊重老師。學生能從身邊的每件小事做起,從堅持做好每一件事做起,如撿起一片紙、擦凈一塊黑板、聽好一節課、做好一次作業等等,每天盡一點兒責任。二是促進了學校辦學質量的提升。項目開展以來,我校獲得“精致管理示范學校”等多項殊榮,在整個項目的實施過程中,區政社辦多次深入學校進行指導,組織區內學校到我校開展責任教育觀摩活動。學校的“責任共生”項目形成的經驗已在全區推廣,協助各校形成特有的德育育人模式,打造區域發展共同體,輻射推動了區域學校學生品格的提升。三是提煉了“責任共生”實踐范式。學校對于“責任共生”德育品牌項目的實施過程進行提煉,形成了黃河小學“責任共生”實踐范式,即“一化、三行、雙促進”實踐范式,“一化”為校園責任文化;“三行”為教師智行、家長力行、學生踐行;“雙促進”即責任評比、責任加油站。

責任編輯:李韋