“幸福五行”:班級幸福文化建設模式的實踐和探索

育人的最高境界是以文育人、以文化人。文化具有潛移默化、深遠持久的特點。在學生的求學時代,如果班主任在他們的心靈深處打上優秀文化的底子,這將會影響學生的一生。如果在學生心底播種下幸福文化的種子,學生可能會幸福一輩子。

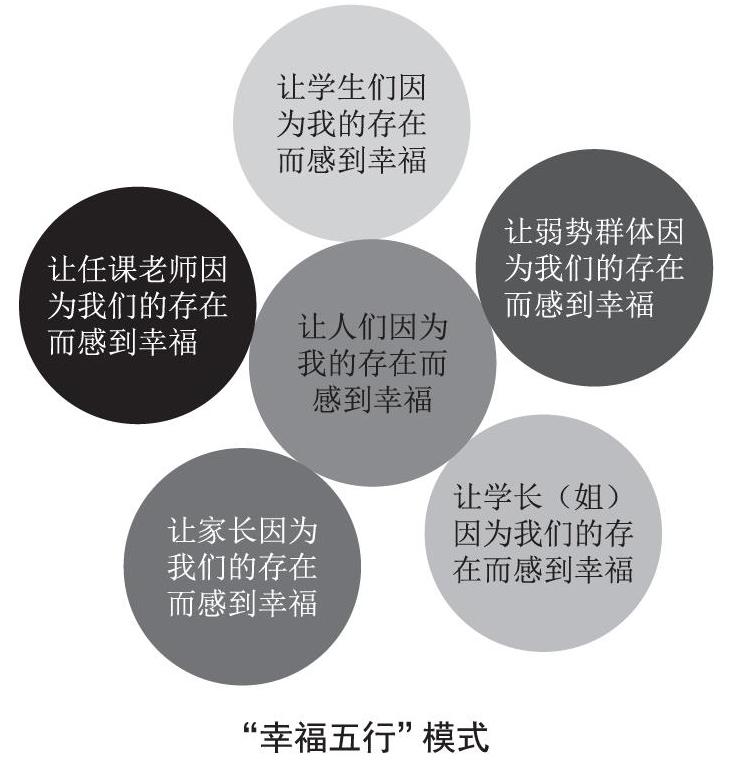

多年來,我以“幸福”為工作主題,以“培養幸福的學生,成就幸福的自己”為工作目標,對班級幸福文化建設進行不懈的探索和研究,形成“幸福五行”模式。

一、“幸福五行”班級幸福文化建設之“源”

1.基于時代對增強“幸福感”的呼喚

近年來,“幸福”已經躍升為我們這個時代的一大關鍵詞。2011年,全國“兩會”高度關注“幸福中國”這一話題,建設“幸福中國”成為新時代的主流趨勢。2011年9月,教育部“開學第一課”以“幸福”為主題,在由孩子、家長、學校、社會構成的全景視野中,討論“如何讓中國孩子擁有幸福”這一話題。2012年參加“兩會”的代表們的意見和建議再次匯聚成一個聲音——伴隨經濟社會發展,不斷提高老百姓的“幸福指數”。習近平總書記在2018年的新年賀詞中提出“幸福都是奮斗出來的”,各地響應,紛紛建設“幸福地區”“幸福城市”“幸福社區”。可見,每一個中國人,無不在關注幸福、探討幸福、詮釋幸福、追尋幸福。

2.出于教育對象對“幸福感”的渴望

高考的激烈競爭,使高中學生學業壓力普遍過重,有些學生早上6點多甚至5點多就起床了,晚上10點多甚至11點多才上床睡覺,整天埋首題海,有做不完的練習,有背不完的書……繁重的學業壓力擠壓了他們的幸福感。有人說:“現在辛苦,是為了將來的幸福。”為什么當下就不能體現幸福呢?高中學生也渴望幸福,“痛并快樂著”“辛苦并幸福著”應該成為高中學生的生活狀態。故育人者也應該關注學生的幸福感,培養學生的幸福能力:享受幸福、創造幸福、傳遞幸福的能力。

3.源于“幸福”教育名言的啟發

2004年一次偶然的機會,我看到了一句“幸福名言”,即“讓人們因為我的存在而感到幸福”(馬特洛索夫),就像邂逅了知音。這不正是我們的教育所要追求的嗎?教育的終極目標是培養幸福的人,真正幸福的人會“讓人們因為他的存在而感到幸福”,在為他人的幸福努力付出的同時,他也成為幸福的人。受此啟發,我將“讓人們因為我的存在而感到幸福”作為自己的教育信念和所帶班級的班訓,并努力踐行。

二、“幸福五行”班級幸福文化建設之“行”

馬克思主義認為,人生的真正價值在于對社會的責任和貢獻。一個人承擔起了社會責任,為社會做出了貢獻,他就會讓人們因為他的存在而感到幸福,他的價值就會得到社會的肯定和尊重,他的人生價值就會得以實現。馬斯洛的需要層次理論提出,一個人最高層次的需要就是自我實現的需要。一個人的人生價值得到了實現,他的最高層次的需要就得到了滿足,那么他就會獲得一種高峰體驗,成為一個非常幸福的人。基于這兩大理論,我在班級幸福文化建設中開展“幸福五行”活動即五大行動。

1.生日儀式:讓學生因為我的存在而感到幸福

清華大學萬俊人教授曾給“幸福”下過定義:幸福是一種生活狀態,是一種人們對生活經驗的感受,當然也是一種生活價值的評價。在班集體建設過程中,班主任需要為高中生提供一個有幸福感的環境。我認為,建設班級“幸福文化”,讓學生對班級生活有“幸福”的感受,首先需要班主任踐行“讓人們因為我的存在而感到幸福”的理念,發揮榜樣和示范作用。

首先,盡自己最大的努力公平公正地對待每一位學生;其次,在課余時間,經常深入教室、學生寢室,關心學生的學習和生活,關注日常的點點滴滴并做好記錄;再次,經常找學生談心,堅持每個學期找每一位學生至少談一次心;最后,堅持每學年全員家訪,足跡遍布溫州地區的大部分鄉鎮……通過小事,讓學生們感覺到在我的班級過得很幸福,有我這樣的班主任很幸福。

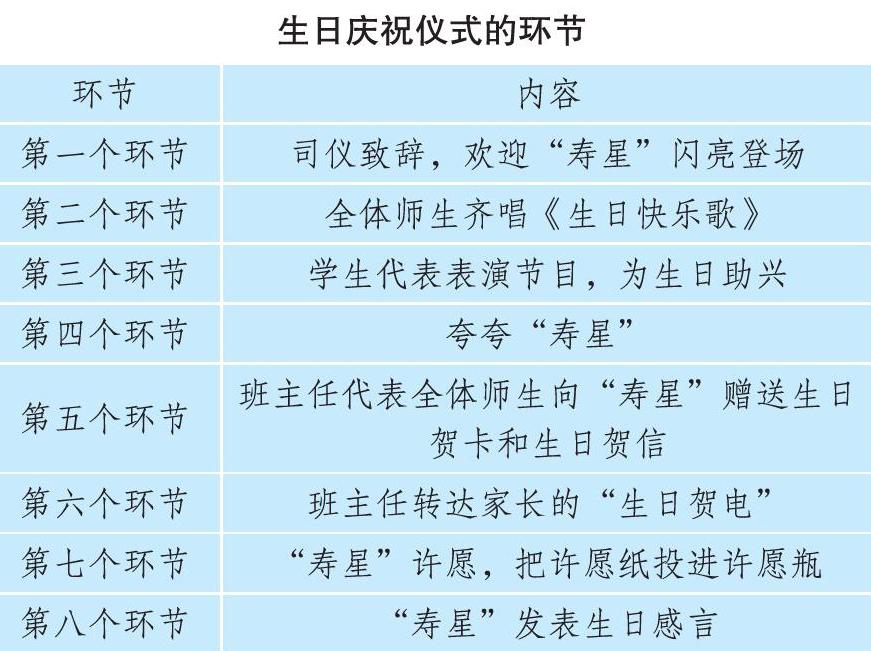

在多年的德育實踐中,我把生日課程作為“幸福工程”,成為踐行“幸福”班訓的重要載體。“幸福工程”從1999年我的第一屆學生開始,傳承至今。20年來,我堅持為班級里的每一位學生慶祝生日。我記錄每一位學生的生日,并在學生生日當天的早上,第一時間出現在教室里,向“壽星”送上生日祝福。當天晚上,班級還要為“壽星”舉行生日慶祝儀式。

對于這項“幸福工程”,很多已經畢業的學生都有著美好的回憶。2010屆學生黃文靜在上大學后寫了一篇回憶文章,片段如下:

剛過完18周歲的生日,這是我上大學后的第一個生日。……大學同宿舍的同學說,她從小到大都沒有過過生日。聽她這么說,我忽然覺得高中的那段日子真的很幸福。當我的生日有人惦記時,當我的生日有人送禮物時,當我的生日有53個人為我唱生日歌時,當我的生日收到一封由高三班主任連夜寫的生日賀信時,那時候我的內心不再只有激動,而是感激。我們一生追求的是幸福,而那個時候我的幸福不是自己追求的,而是可愛的小新老師和可愛的班級賦予的。

一場生日慶祝活動,能給學生緊張的高中學習生活增添一抹亮色,能帶給學生感動和幸福,是我之初衷。

2.親子課程:讓家長因為我們的存在而感到幸福

我認為,教育者不能僅滿足于讓學生體驗和感受幸福,更要引導他們學會分享幸福、傳遞幸福。因此,我選擇了學生最親近的人——爸爸媽媽作為切入點,建構親子課程,引導學生讓自己的爸爸媽媽因為他(她)的存在而感到幸福。

(1)發布生日感恩倡議

在第一次生日慶祝活動開始之前,我都會鄭重地向學生們倡議:每個人的成長,往往離不開父母的關心和愛護,在過生日這天應該打電話或當面向父母表達感恩之情。

(2)實施“護蛋行動”

“護蛋行動”是一項體驗式活動,即給學生設置一種模擬情境,把生雞蛋假想為一個孩子,讓學生以“蛋爸爸”“蛋媽媽”的身份去照顧“蛋寶寶”,在一個星期內,每天以“成長札記”的形式記錄“護蛋”的過程,從而體會父母的養育之恩。

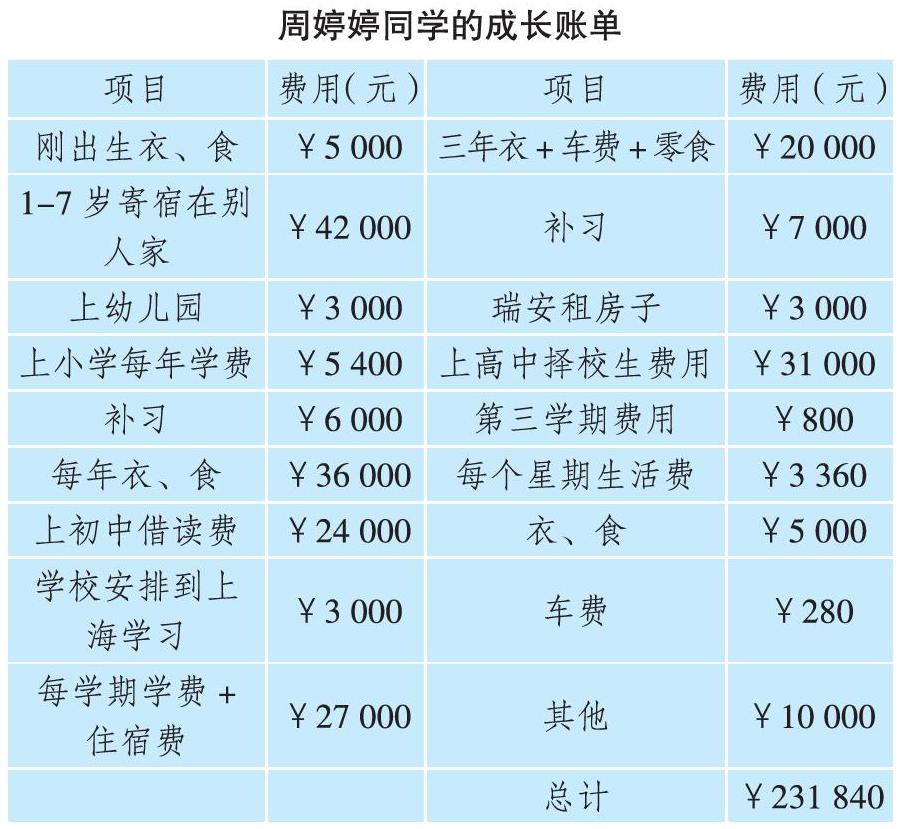

(3)制作“成長賬單”

我要求學生利用某個周末在家的時間跟父母一起計算他們從出生至今的生活費用,使學生在此過程中認識到“成長賬單”算的不僅僅是經濟賬,還有更多算不清楚的賬,比如感情賬等等。

(4)組織“親子關系測試”

組織學生和他們的家長一起參加一場特殊的考試——學生做《關于“我的爸爸媽媽”測試》試卷,家長做《關于“我的孩子”測試》試卷。考試結束后,我將兩份試卷一起發給學生,讓他們在批改的過程中,通過對比兩份試卷,懂得父母對自己的關心遠遠超過自己對父母的關心,學會感恩。

下面是劉曉敏同學在“親子關系測試”后寫下的體會:

改完這張測試卷,我覺得很心酸,身為子女,竟然不知道父母喜歡吃什么,可是他們卻清楚地記得我喜歡吃什么,討厭吃什么。在做飯的時候,他們會特地不加蔥;吃飯的時候,會先把我不喜歡的挑出去,再把我喜歡的夾到我碗里。此時此刻,我才意識到父母一直在給予我關愛,而我回報的只是吃完飯,拍拍屁股走人;洗完澡,扔下衣服玩電腦……我真的恨透了我的任性、懶惰、不上進。我很想長大一點,懂事一點,幫他們負擔一點。

(5)開展感恩主題班會

在上述感恩教育系列活動結束后,我通過感恩教育主題班會進行總結和提升,借助豐富的活動形式激發學生的感恩之心。比如詩歌朗誦《感恩父母》、小組唱《燭光里的媽媽》、心理體驗活動“生命中最重要的五樣”等。

每屆感恩教育系列活動都讓不少學生受到了深刻的教育,更有學生幡然醒悟,改變了對父母的態度,家長為此感到幸福,我也很欣慰。

3.尊師教育:讓任課老師因為我們的存在而感到幸福

班級“幸福文化”建設,需要的不僅僅是班主任的努力,還要構建學生與任課老師的和諧關系。和諧的師生關系是學生享受學習幸福的前提,所謂“親其師,才能信其道”。和諧的師生關系也是任課老師享受教育幸福的重要條件。故尊師教育也是踐行“讓人們因為我的存在而感到幸福”理念的重要切入口。

我引導學生從日常的小事做起,比如課前做好準備(擦好黑板、整理好講臺、準備好學習用具,等待任課老師來上課),問候老師要整齊、響亮,上課認真聽講,認真完成作業,等等,讓任課老師從細節上感受到學生對自己的尊重。教師節來臨,我引導學生組織“感恩老師”主題班會,邀請任課老師參加,用精彩的節目表達對任課老師的敬意,并親手制作送給任課老師的教師節禮物。我還組織學生為任課老師慶祝生日。有一位任課老師給我發來微信:“新哥,今天看到你們班給我的生日祝福,幸福滿滿,感動滿滿。我很喜歡教師這個職業,我想帶給孩子們最好的,但我又害怕沒法幫助到他們,怕他們不喜歡我。你們班學生給了我很大的鼓勵,讓我有信心做得更好!”

4.高考餞行:讓學長(姐)因為我們的存在而感到幸福

2017年9月,2010屆學生林浩特請書法家書寫了當年的班訓,送給學弟學妹們,寓意傳承,學生在收到這樣一份特殊的班訓后表示十分幸福。這令我有所感悟,在“幸福”行動中,學生傳遞幸福不一定是單向的,也可以是雙向的——在校的學生不單可以接收學長學姐傳遞的幸福,也應該為學長學姐送去幸福。故我多年來帶領學生給學長學姐們送高考祝福,為踐行“讓人們因為我的存在而感到幸福”的班訓開辟了新途徑。

比如2018年6月高考前夕,我聯系已畢業的2017屆高三(1)班的學生拍高考祝福視頻,同時又組織我帶的2017級高一(2)班學生代表給2018屆高三(5)班、高三(8)班的學長學姐們舉行“高考加油!五中必勝!”的高考餞行儀式,送上高考祝福。這些學長學姐收到學弟學妹的高考祝福,很意外,很驚喜,也很幸福。餞行儀式結束后,高三(5)班有一位學生特地來到我們班教室,當面向贈送他明信片的同學表示感謝,也讓送明信片的同學倍感幸福。

5.志愿活動:讓弱勢群體因為我們的存在而感到幸福

馬克思主義認為,個人幸福不僅只有在社會中才能實現,而且只有為社會謀求幸福,才是最高意義的幸福。因此,我依托學校的德育傳統——在高二年級設立“青年志愿者班”,引導學生關注社會上的弱勢群體,將“讓人們因為我的存在而感到幸福”的理念進一步發揚光大。

從2001年9月開始,我經常和學生一起去飛云敬老院開展尊老、愛老、敬老活動,幫老人們打掃衛生,陪老人們聊天。逢中秋節、重陽節、春節等重大節日和孤寡老人生日,我會帶領學生帶上禮物去慰問孤寡老人,為孤寡老人慶祝生日。

2015年,我所帶的班級跟瑞安市特殊教育學校結對,與瑞安市星兒愛心服務社會工作中心聯合開展“陪你長大·星兒周末陪護”活動。在這些活動中,學生在奉獻愛心的同時,也收獲了很多感動和幸福。

青年志愿者活動激發了學生對弱勢群體的人文關懷,也幫助學生傳遞幸福,感受更深層次的幸福。我相信,這些經歷會更加堅定學生做一名志愿者的信念,把幸福的種子播撒向更多、更遠的地方。

三、“幸福五行”班級幸福文化建設之“效”

1.引領歷屆班級成為先進班集體

班級幸福文化建設最直接的效果是促進了班集體的成長和發展。班級幸福文化建設營造了友愛、溫暖、幸福的班級氛圍,我所帶的歷屆班級都非常團結,充滿正能量,幾乎每個學期都被評為校先進班集體、優秀值周班、先進團支部,多次被評為瑞安市、溫州市級先進班集體,榮獲瑞安市優秀志愿服務集體、瑞安市學習雷鋒志愿服務標兵集體、溫州市優秀志愿服務集體等榮譽稱號。

2.促進更多的人感受到幸福

班級幸福文化建設讓很多人感到了幸福。2018屆高三(8)班張冬冬同學回憶高考餞行儀式說:“接過這一張輕盈而又滿載美好祝愿的明信片,有那么一瞬間,我突然意識到,原來高考不只是我一個人的戰爭,我不必孤獨,也不必膽怯,因為我的身后還有這樣多的力量為我注滿前行的能量,助我登上高考之巔。雖然高考早已結束,但這股使我充滿勇氣的力量卻時常在我的心中激蕩!謝謝您,孫老師!也感謝瑞安五中全體師生為我們高考生送來的傾情溫暖!”

孤寡老人從剛開始排斥我班的學生,到后來視他們為孫子孫女,把自己舍不得吃的東西拿出來給他們吃,每次志愿服務結束的情景令人感動。飛云敬老院多次送來錦旗、牌匾,有一面牌匾上寫著“情系孤老,勝似親人”。第一次從瑞安市特殊教育學校回來,那里的學生和我班的學生滿含熱淚,依依惜別。

3.“幸福”班訓深入人心

這些年來,幸福班的班訓對學生的影響是持久而深遠的。2013屆學生楊敏去臺灣某大學做交流時,情不自禁地在朋友圈發了一條“教授說‘人生以服務為目的,而不是以奪取為目的和有新哥教導我們的‘讓人們因為我的存在而感到幸福異曲同工”的消息。

從2017年3月開始,2004屆學生楊清清為我現在帶的班級長期提供生日蛋糕贊助,以這種獨特的方式踐行“幸福”班訓,給學弟學妹們送來幸福和溫暖。我帶的很多學生考上大學后,主動參加青年志愿者服務活動,并成為所在大學志愿服務隊的骨干力量。2007屆學生毛肖靜深受當年的影響,參加工作后依然堅持參與志愿服務活動,多次被評為縣、市級優秀志愿者。

4.“幸福”文化成為教育傳統

2010屆學生蘇瑞是一位小學班主任,她效仿我的做法,為學生慶祝生日。2010屆學生毛慧倫也是一名小學班主任,她也把“讓人們因為我的存在而感到幸福”作為所帶班級的班訓,推進幸福行動。前段時間,一位從事化妝品批發的學生告訴我,她計劃給客戶發送生日祝福,傳遞幸福。

5.在教育界產生一定影響

我的班級幸福文化建設的經驗得到了溫州市教育局、瑞安市教育局等教育行政部門的肯定和鼓勵,榮獲浙江省師德楷模、溫州市名班主任、溫州市最美老師等多項榮譽,也多次受邀做報告。我還受兄弟學校、教育學會的邀請,在全國各地做了30多場報告,兩次登上中國班主任大會的講壇,與魏書生、李鎮西等全國著名班主任同臺演講。我撰寫的有關班級幸福文化建設的文章在多家報刊發表,編入《可以這樣做班主任》《做成功的班主任·實踐篇》等教育著作。我致力于班級幸福文化建設的先進事跡,被教育部新聞辦微信公眾號、《中國教育報》、澎湃新聞、《浙江教育報》、溫州電視臺、溫州廣播電臺等60多家媒體報道。

孫有新? ?浙江省瑞安市第五中學政治教師,高級教師,浙江省首批中小學班主任工作室領銜人。曾榮獲浙江省師德楷模、新時代浙江省“萬名好黨員”,溫州市名班主任、溫州市最美老師等20多項縣級以上榮譽稱號,獲2014年浙江省中小學班主任基本功大賽高中組第一名。所帶班級多次被評為溫州市先進班集體、溫州市優秀志愿服務集體,瑞安市先進班集體、瑞安市學習雷鋒志愿服務標兵集體。