鄉村教育再定義,希望就在田野上

——第三屆現代田園教育論壇幼教精選

整理_方程 魯陽陽 攝影_溫笑寒 滕若愚

鄉村教育究竟該如何再定義?怎樣的教學和實踐能解決鄉村教育面臨的困惑?在“第三屆現代田園教育論壇”上,來自芬蘭及中國的眾多關注農村教育的專家學者齊聚成都蒲江,共同探討現代田園教育新態勢。現摘錄部分內容如下。

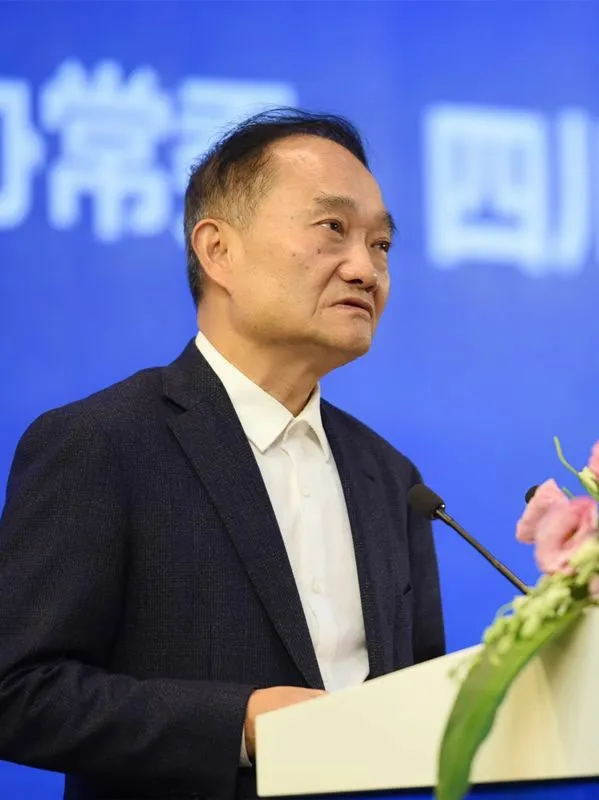

趙振銑:田園夢不僅僅是農村的,也是城市的

趙振銑:全國政協常委,四川省政協副主席,四川省陶行知研究會會長

中國是個農業大國,第六次人口普查顯示,農村人口占50.32%,也就是說一半的人居住在農村,龐大的人口基數決定農村教育是中國教育不可放棄的陣地。現代社會是一個開放社會,打開網絡就是一個地球村,在這樣的時代背景下,農村教育該如何做?我認為這個命題不僅僅是農村的,也是城市的。怎么樣讓城市的小孩能夠更多了解農村、研究農村,接觸大自然、接觸田園,是很重要的問題,而且很迫切。農村教育的現代化并不是說要農村的學校像城市的學校一樣,農村有農村的特質,有城市沒有的森林、河流和新鮮的空氣。向農村吸取教育的一些理念,可以為城市教育提供有益的借鑒。無論是城市還是鄉村的孩子,都需要親近自然。而教育要尊重人的天性,要讓學生在不斷適應社會的同時,依然保有美好的天性、健康的身體和高品質的審美,這些都是田園教育可以做到的,田園教育歸于自然、尊重自然、感恩自然賦予我們一切。

吉爾羅斯特:我們要給孩子公正,而不是平等

吉爾羅斯特:芬蘭教育領導委員會委員,芬蘭教育工會成員,拉赫蒂市喀納斯果記高中校長

在我們的教育系統中有兩個很關鍵的詞,公平和公正。我們經常說平等,那就是對所有人一視同仁,所有人的起點是一樣的,但我們知道,不是每一個人的起點都一樣。這個公正就是給孩子提供他所需要的幫助,去實現他的目標,這才是要強調的重點。用一個目標來測試所有的孩子是不對的。有的孩子可能就是擅長這個領域,有的孩子擅長另一個領域,我們要讓他在適當的位置,找到他自己的成功點。

傅東纓:搞好田園教育,首先要扎根

傅東纓:教育專家、教育文學家,原遼寧省鐵嶺市教委督學、教委委員、副主任

田園教育是鄉村教育的亮點、高點和路標指點。田園教育是回歸自然的教育,當代中國急需田園教育。由于中國社會巨大的變化,農村開始城市化,農民流動到城市打工,中國的留守兒童有6000萬,農村的學校關、停、并、轉,導致農村的教育逐漸虛弱。如果農村沒有了學校、文化,那就缺乏了生氣。鄉村教育是鄉村人才的搖籃,是鄉村文化的傳承。鄉村的振興必須先振興教育。農村的田園教育是傳統和現代、西方和東方、過去和未來相連接的一個最好的點。如何搞好以田園教育為旗幟的鄉村教育?我認為第一是扎根,一定要扎入鄉村教育的根,守住靈魂。第二,要守住田園教育的教育理念體系,田園教育的出發點就是對于鄉土教育的激活和重建。

張冬青 :孩子要像植物一樣,在土地里生長

張冬青:日日新學堂創始人、校長,2006年創辦日日新學堂并提出“自然而然”的教育理念

大自然缺乏癥是當今社會很危險的現象。兒童在自然中度過的時間越來越少,導致一系列行為和心理問題。如果孩子沒有與自然的接觸,沒有真實的認知,沒有在自然中學習、探索、體驗的經歷,他們的感覺和知覺都會受到影響。而我們的教育,就是讓孩子回到自然中,我們要思考的是如何讓自然在教育中發生作用。土地對孩子的成長來說是最寶貴的,孩子要像植物一樣,在土地里生長。土地能養脾、養心,能讓孩子奔跑、探索。一切都可以在土地上、在戶外、在自然中展開,自然而然展開。比如,畫畫一定要在課堂嗎?也可以在室外,曬著太陽或吹著風或淋著雨或聽著歌;也不一定只在紙上,而是在紅磚上、樹上、石頭上、墻上。藝術、科學、生活、創造……都可以在自然中完成。

高志英:從“一”,體驗到萬物

高志英: 麗瑛幼兒園、小松樹森林幼兒園創辦人,納西族幼兒食育研究者

小松樹森林幼兒園在云南玉龍雪山腳下,這里有雪山、藍天、蟲子、小溪、草地、陽光、傳統納西村落……面對大自然的恩賜,我們將幼兒園的課程定為“一”。從復雜回歸到一,一是出發也是回家,是追尋本源,又是面向未來。在一課程中,孩子調動感官進行自然體驗,觀察天空、看白云、與草地上的雨滴做游戲、研究大地上的影子、蹚過溪流、觀察植物、拜訪大樹、收集松針……我們從一,體驗到萬物。納西族祖先相信萬物有靈,他們會和世間萬物成為朋友,和諧相處。我們希望給予孩子的環境是:小鹿是我們的伙伴,喜鵲是我們的朋友,森林是我們的兄弟,草原是我們的姐妹,海洋是我們的父母,江河是我們的祖先。讓我們愛他們,像愛自己的親人一樣。我們一起在祖先開拓過的土地上,血脈相融。