瑪麗娜?阿布拉莫維奇:藝術家在場,無路可逃

編撰_阿潘 (圖片來自網絡)

行為藝術出現在上世紀六十年代。據說鼻祖是一位叫科拉因的法國人。1961年,他張開雙臂從高樓自由落體而下,稱作“人體作筆”。

行為藝術是一種直接用人體表達的藝術,它讓藝術的思維不只局限于兩維的架上繪畫和靜物美學,而是打破藝術和現實之間的界限,讓人參與進來被挑戰和觸動。這是沒有觀眾不成藝術的藝術。在當代藝術中,也是最飽受爭議的一種藝術形式。

瑪麗娜?阿布拉莫維奇是公認的20世紀最著名的行為藝術家之一,她的那些驚世駭俗的表演探討表演者和觀眾間的微妙關系、身體的極限和想像的各種可能。阿布拉莫維奇經歷了行為藝術的發展始終,并為行為藝術鋪就道路,為探索行為藝術怎樣成為主流藝術付出了巨大努力,包括從行為藝術如何售賣、收藏這樣具體的問題,到創建行為藝術學院。

如今,屬于她的時代已經過去,她的藝術不再屬于未來,阿布拉莫維奇明白這個道理,所以,她轉向用自己的學科方法論來教授下一代行為藝術家。

2010年,紐約現代藝術博物館,64歲的瑪麗娜?阿布拉莫維奇為期三個月的“藝術家在場”行為藝術表演

阿布拉莫維奇與觀眾的對視

前來和她對視的觀眾形形色色

曾經生死與共的戀人,行為藝術家烏雷意外出現,阿布拉莫維奇流下淚水,二人雙手緊握,在22年后和解

每天結束后,阿布拉莫維奇第一時間癱倒在地。看似靜止的凝視其實消耗巨大,讓人疲憊不堪,這是藝術的代價。

為什么“與阿布拉莫維奇對視”

拉回時間,到九年前的2010年5月31日下午5時。曼哈頓第53街的紐約現代藝術博物館,人們習慣用它的首字母簡稱MOMA。

博物館中庭人山人海,長裙垂地,長發垂腰的瑪麗娜?阿布拉莫維奇從木椅上緩緩起身,結束長達三個月的一部劃時代的行為藝術作品。

從2010年3月14日開始,在這把木椅上,阿布拉莫維奇靜靜坐了三個月,共計736小時零30分鐘,完成和1500多個陌生人的對視。七十五萬人到現場觀看,創造了MOMA自建館70多年來最為轟動的藝術盛事。

在博物館中庭,阿布拉莫維奇放了一張木桌和兩把木椅,從博物館開門,就坐在其中一張椅子上,每天7個小時,每周6天。

48歲的化妝師巴蘭卡這樣描述和她對視的體驗:“當你凝視她時,你感覺得到現場其他人的存在,但慢慢地,你眼中再無他人,只剩下你和她,你成了表演的一部分。”

736個小時,阿布拉莫維奇一動不動坐著,頭頂的燈光烤得熾熱,她穿著純色長袍,兩手放在膝上,面無表情,仿若雕塑。前來對視的人,坐在對面的那把椅子,有人大喊大叫,有人用沉默對抗沉默,有人穿了同樣的衣服現場求婚,有人在她面前突然脫衣赤身裸體。

參加對視的1500多名觀眾,有男人,有女人,有年輕人,有老人,有小孩。與她的對視,有人哭,有人笑,有人坐立不安,有人靜若處子,有人只能堅持幾分鐘,有人能堅持一整天,有人接觸她的目光不過幾秒,便崩潰,大哭。

阿布拉莫維奇始終寂然不動。

博物館現場一票難求,很多人整晚露營排隊,為買一張對視的票。歌手比約克、Lady Gaga,演員莎朗?斯通、奧蘭多?布洛姆也排隊成為阿布拉莫維奇的對視者。有人坐在展廳里一看就是一整天,到閉館時腿完全麻了。由網友自發建的名叫“瑪麗娜?阿布拉莫維奇令我落淚”的網站,現場直播這場表演,每日點擊量百萬。

《紐約時報》稱,“與阿布拉莫維奇對視”成為紐約那個春天最時髦的事情之一。

阿布拉莫維奇坐在桌子的一端,形形色色的人出現于桌子那端,此時的藝術只靠兩人對視的眼神。阿布拉莫維奇成了觀眾看見自己的一面鏡子。她用身體把對視者帶入特定空間,用相同的凝視回應每一個凝視,在絕對的平靜中,人們甚至開始看不到她,而是在她的身上和眼中看到了傷痕累累的自己。

1974年,行為藝術家克里斯·伯頓將自己釘在了大眾甲殼蟲汽車上

阿布拉莫維奇和烏雷的合作作品《時間的關系》,1977年

對視者為何而來?在這樣的對視中他們又得到了什么?這種極度私人化的情感體驗似乎很難用一兩句話來加以概括和描述。

當阿布拉莫維奇完成最后一個對視時,現場所有人報以經久不息的掌聲。

這場持續三個月,名為“藝術家在場”的表演,是當年已經64歲,被人稱為“行為藝術教母”的阿布拉莫維奇個人回顧展中的一個最重要作品。

在現代技術的電話、電子郵件、互聯網織就的虛擬世界,以及快節奏生活對人的情感和情緒,對人的人際關系的異化下,“藝術家在場”或許帶來了一次力量強大的轉化,成為為數不多的能讓人深刻體會到異化并在那個片刻走出怪圈的優秀作品。

通常而言,我們很難對陌生人敞開心扉投入情感,但在兩人專注而視的此時此刻,所有注意力都限制在彼此之間的“場”里,感情的流動自然強大,陌生的心靈得到釋放。

嚴格來說,“藝術家在場”也是一個具有挑戰性同時危險的藝術項目,一方面,這種需要藝術家和觀眾共同完成的即時藝術無法預測,很容易失敗;另一方面,這樣近距離和觀眾面對面,一旦出現問題,安保根本無法保證藝術家的安全。但正如阿布拉莫維奇自己所說,“藝術家在場,無路可逃”。

“讓我感到愜意的唯一的力量應該是自主的能量”

瑪麗娜?阿布拉莫維奇是公認的20世紀最著名的行為藝術家,她的那些驚世駭俗的表演屢屢成為當代藝術界的奇觀。

阿布拉莫維奇1946年出生于南斯拉夫的貝爾格萊德,這個位于巴爾干核心地區的東歐國家,在二戰后經歷戰爭暴力、東歐的社會主義巨變、宗教沖突。她的父母都是支持鐵托的游擊隊員,父親是二戰英雄,母親是少校軍官,叔公是塞爾維亞東正教會的大主教。

13歲時,父親為瑪麗娜找了一個“非正式的”畫家教她畫畫。第一次見面,這位不知名的畫家隨手從大畫布上剪下了一小塊畫布,把它放在地面上,扔上一點沙子,抹上一些膠水,再撒上些黃色、紅色、還有黑色的顏料,最后澆上半升汽油,點燃它,告訴瑪麗娜:“這是一個燦爛的夕陽。”

18歲那年,父親離家出走,軍人出身的母親以完全軍事化的管理方式對待她和弟弟,直到她29歲,母親還要求她不得在晚上10點后外出,那時的瑪麗娜已經開始做行為藝術,但一切表演都必須在10點前完成。阿布拉莫維奇解釋自己成為藝術家的原因——擺脫冷漠易怒的母親、缺席的父親,以及毫無個性的順從的同齡人。

四十年來,阿布拉莫維奇四海為家,先后旅居德國、荷蘭、巴西、美國等地,是標準的“世界公民”。童年精神的壓抑,強權的國家和家庭,讓阿布拉莫維奇對尋求身心極限狀態下的自我解放產生強烈迷戀,這也成為她行為藝術創作的內在線索。

她說:“世上有各種各樣的力量,而我一樣都不喜歡,它們都暗示著一個人對另一個人的控制。讓我感到愜意的唯一的力量應該是自主的能量。”

“一旦你把決定權交給公眾,離喪命也就不遠了”

二戰后,行為藝術開始在歐洲興起,出現了維托?阿肯錫、赫爾曼?尼特西、約瑟夫?波依斯、艾倫?卡普洛等這一時期行為藝術的靈魂人物。

那個時期,令人瞠目的極端作品層出不窮。1964年,時年31歲的小野洋子表演了作品《切片》,邀請觀眾上臺用剪刀將她的衣服剪碎直至赤裸。1971年,克里斯?伯頓選擇為藝術中槍。瑪麗娜?阿布拉莫維奇與這一黃金時期的關系也帶著一些施虐與受虐的意味,激進的表演成為她離開藝術學院后最早的作品形式。

1974年阿布拉莫維奇在南斯拉夫貝爾格萊德學生藝術中心完成《節奏5》,她在場地中央圍筑了一個用汽油浸泡過的巨大的木質五角星,在五角星的外圍點燃它,剪下自己的頭發、指甲投入火中,最后躍入五角星的中央場地,因缺氧她瀕臨窒息,在被人救醒后,她非常生氣:“這是一件被破壞了的作品。”

烏雷和阿布拉莫維奇合作作品《潛能》,1975年

她試圖通過這個作品來了解自己的身體在有知覺和無知覺之間是如何調節的。那時起,阿布拉莫維奇學會了如何試煉她的觀眾,也試煉自己。

(3)加強教育培訓,提高村干綜合素質。針對南疆農村干部文化程度普遍不高,接收能力有限的實際,按照“缺什么、補什么”的原則,制定有針對性的培訓計劃,開展大規模培訓,把所有村干部至少輪訓一遍。

她在接下來的《節奏2》中繼續探索無意識狀態。她當眾服下了治療急性緊張癥的藥片,藥物讓她的身體出現強烈反應,開始肌肉痙攣和動作失控,但大腦仍是清醒的,她一直觀察所發生的一切。10分鐘后,當第一個藥片失去效力后,她吞下第二個藥片——治療精神分裂癥和重度抑郁癥的處方藥——她慢慢失去知覺,身體無法活動,精神開始漂移,直至完全失去記憶,第二部分的行為過程持續了六個小時。這是阿布拉莫維奇行為藝術生涯中最早探索身體和精神關系的片段。

阿布拉莫維奇最驚險的表演在1974年意大利那不勒斯,“節奏系列”終結作品《節奏0》,她第一次嘗試和現場觀眾的互動,讓觀眾成為她作品的一部分。

她在房間貼出告示,準許觀眾隨意挑選桌上的72種物件進行身體接觸。在這些物品中,有玫瑰、蜂蜜,也有剪刀、匕首、灌腸器等危險器具,甚至有一把裝有一顆子彈的手槍。在整個表演過程中,瑪麗娜把自己麻醉后靜坐,讓觀眾掌握所有權力。慢慢地,有人用口紅在她的臉上亂涂亂畫,有人用剪刀剪碎她的衣服,有人在她身上作畫,有人幫她沖洗,有人劃破她的皮膚。在被施暴的過程中,她眼里開始有淚水,內心充滿恐懼,直到有一個人用上了膛的手槍頂住她的頭部。

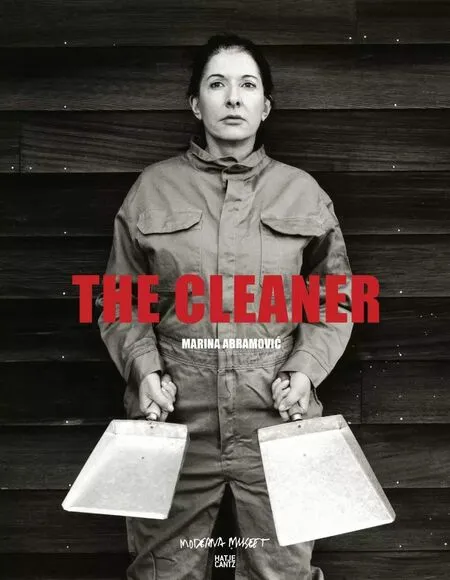

2017年,阿布拉莫維奇“清潔者”在斯德哥爾摩當代美術館

德國藝術家提諾·塞格爾《進步》,2010年.

“有個離我很近的小個子男人呼吸非常沉重,那個男人嚇到我了。過了一會兒,他將子彈放進手槍里,接著將手槍放到我的右手里。他將手槍對準我的脖子并且觸碰了扳機。”他可以開槍,但是他并沒有。之后,“我像身處地獄一般,我的身體半裸著,血跡斑斑,我的頭發是濕的。奇怪的事情發生了,人們突然變得害怕起我來。”

這件作品持續了六個小時,作品結束后,她站起來走向人群,所有的人開始四散逃跑。阿布拉莫維奇說:“這次經歷讓我發現,一旦你把決定權交給公眾,離喪命也就不遠了。”

1997年,在威尼斯雙年展上,阿布拉莫維奇以她的故土巴爾干地區為現實背景,進行了一場連續4天、每天6小時,只靠喝水維持生命的行為藝術。在1500個仍有血肉殘留的牛骨上,阿布拉莫維奇一邊哼唱家鄉民歌,一邊用刷子洗刷血骨,這是一場控訴世界戰爭和暴行的行為藝術,這一藝術讓阿布拉莫維奇獲得了最佳藝術家金獅獎。

阿布拉莫維奇的行為藝術常帶著難以想象的痛苦,她認為“痛楚、苦難和障礙能轉化我們,使我們變得更好、更強大,同時讓我們認識到生活在當下時刻的重要性。”她說,她真正感興趣的不是死亡和自殘,而是嘗試了解精神與肉體在存活邊緣的高度自由感,并把藝術家視為是為改變人類觀點和現存社會集體意識而存在的。

看懂行為藝術的訣竅,是去看看藝術家在說什么問題

德國藝術家提諾?塞格爾在紐約的古根海姆美術館的渦旋大廳中做過一件場景式的行為藝術《進步》。當觀眾步入渦旋大廳時,會遇見四個不同年齡的人(小孩、青年、中年和老人),他們都會問你同一個問題:什么是進步?直到你上升到最高處,走出渦旋大廳的最后一級時,作品結束。

這件作品對觀眾具有深度啟發性,它通過表演者和觀眾之間的關系,形成了思維的多種可能性和意外性。思維活動的本身成為了藝術的一部分。從這一點來說,行為藝術是具有極度開放性的,它所展現的可能性并不亞于其他的藝術形式。

優秀的行為藝術家在選用作品時,都是經過了深思熟慮。因此,在觀看藝術家的行為作品時,也需要一個開放性的思維,觀者更多的期待應放在即時性的體驗上。要在現場去看看這個空間會產生什么?會發生什么?它不是去記錄過去的時間,而是去感受現在的每一刻。

這種感受很主觀、很抽象,就看它能不能打開觀者意識的大門,產生一種精神上的互動。好的行為藝術都是通過這個通道和途徑激發人們平時沒有感受到和意識到的東西。

行為藝術家不僅是一名思想家,也是一名行動家,他們將自己的思考通過行為表達出來。在這里,各種象征意義和寓意的可能性充斥著整個作品。但無論如何,仍可以把握住三條基本的主線:表演者和觀眾之間的關系、肉體的極限和思維的可能性。

好的行為藝術是一種無聲的表達,觀眾看到的不僅僅是一種刺激的表演,而是去感受一個時代的際遇。

“充滿神秘感、能量和魅惑的關系”

1975年,阿布拉莫維奇在荷蘭的阿姆斯特丹遇到了她的靈魂伴侶——來自西德的行為藝術家烏雷,70年代末他們共同創作的“關系系列”和“空間系列”,探索男女關系、婚姻、家庭,都是世界范圍內具有廣泛影響的行為藝術作品。

他們曾經住在一個小貨車中,五年,不需要電費、水費、電話費,自己取山羊奶,用空瓶子裝山泉水。那時他們不向任何事情妥協,五年中他們像游牧民族一樣生活,這也是他們的創作豐沛期。

1977年的《無量之物》,阿布拉莫維奇和烏雷兩個人裸體站在意大利波洛尼亞一家畫廊的入口處,觀眾只能通過他們之間的狹小空間進入博物館。在生活中,人不僅會受到來自自然界的各種災害,同時,也會受到來自人本身的阻礙。就如同他們之間的相互關系,會因為他人的介入而產生隔閡。

《潛能》是阿布拉莫維奇和烏雷在1980年橫貫歐洲的作品。兩人面對面站著專心地注視著對方,手里同時拉著一個緊繃的弓,在烏雷的手里緊拉著一支帶毒的箭,正對著瑪麗娜的心臟。由于弓箭的張力使他們的身體向后傾斜,他們稍不留神,那支毒箭就會離弦射出,同時,通過擴音器聽到的是他們心臟急劇加速的跳動聲。整個作品持續四分十秒。

這個時期他們一起探索表達人性特質和相互關系為題材的系列行為藝術作品,特別是那些反映男女之間互相吸引和互相矛盾的復雜心理。男女渴望融合一體,但事實上,這樣的結合使他們都無法繼續生存,他們最終還是要分為不同的個體,各自扮演人類不同的性別角色。他們的分分合合,特別是他們為之掙扎、徘徊和喜悅等不同情緒變化,這種情感的跌宕起伏和性別差異,在兩人的組合作品里被表現得淋漓盡致。

這種“共生”的藝術生涯,持續12年后走到了盡頭。1981年,他們在表演一個時間很長的作品時,烏雷瘦了26磅,肝臟也受到了損害,他認為自己不能再做行為藝術了。但瑪麗娜想要繼續。“他已經達到極限,但我還沒有達到。對我來說,工作是神圣的。”她比烏雷走得更遠。出于失落,烏雷打了她。

阿布拉莫維奇希望以藝術的方式結束這段“充滿神秘感、能量和魅惑的關系”。1988年,這對藝術情侶合作了他們最后的一件作品《情人——長城》。地點是中國,歷時三個月,阿布拉莫維奇從位于渤海之濱的山海關出發,沿長城自東往西走;烏雷從西部戈壁中的嘉峪關開始自西向東走,行程超過4000公里,最后在位于山西的二郎山會和,兩人分別。

從此天各一方,烏雷從行為藝術界銷聲匿跡,直至2010年3月。MOMA的“藝術家在場”,烏雷意外出現,他坐在阿布拉莫維奇對面的椅子上,兩人對視片刻,阿布拉莫維奇淚流滿面,隔著一張木桌,這對曾經同生共死的戀人伸出雙手,十指相扣,在分手22年后,達成和解。

三個分隔的自我

當年和烏雷分手后,阿布拉莫維奇40歲,覺得自己又老又胖,既丑陋又毫無生氣,如果不選擇振作,就會死于抑郁。于是,她重新開始,對藏傳佛教和其他一些土著民族的宗教文化發生了濃厚興趣,1982年,她住到喜馬拉雅山的寺廟里潛心修行,1983年她甚至邀請藏傳佛教的僧人和澳洲土著參與她的行為表演。2002年,阿布拉莫維奇搬到紐約居住。從那時起,開始了商業化道路,以時尚極端的身份具有了國際效應。

雖然阿布拉莫維奇可以為藝術忍受極限的身體疼痛,可在個人生活中,她也有普通人的脆弱,她在晚年的自傳《穿過墻壁》中解析自己有三個分隔的自我:一面激烈,一面超越,一面平凡而率真,她將之分別稱為:戰士瑪麗娜、精神的瑪麗娜和糟糕的瑪麗娜。