回訪中國建筑史學的來路

編撰_阿潘(圖片來自網絡)

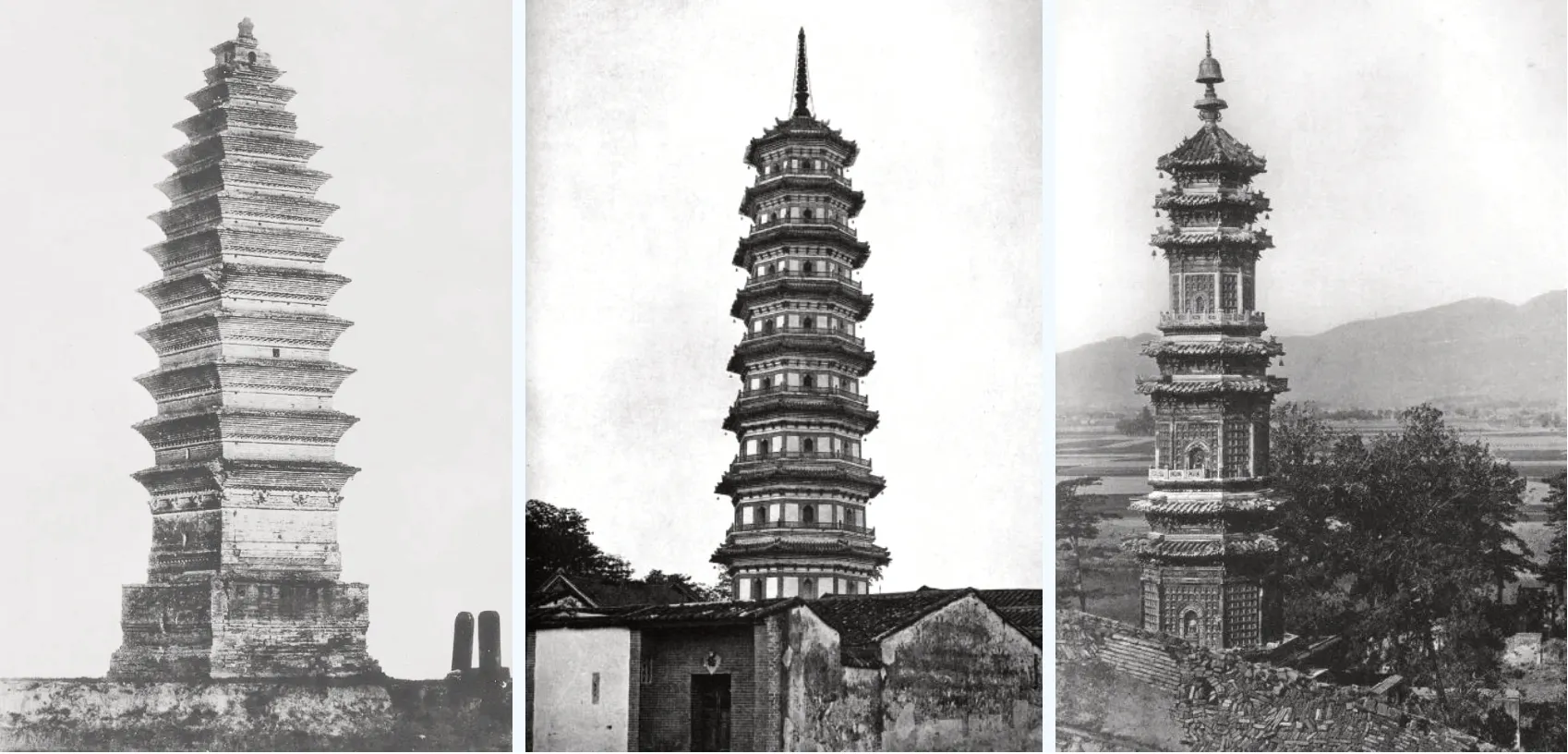

西方和東亞學者拍攝的上世紀初中國古建筑

近代以來,中國建筑史學的研究,即現代性,既受到西方建筑學術和歷史觀念的影響,也繼承了中國傳統學術的研究。

從清末以來,中國被迫打開國門,各種身份各懷目的的外來者大量進入中國,那是一個復雜動蕩的時代。外來者對中國的考察也混雜著多種動機,但在這之中,學者們留下的研究中國的學術成果卻是寶貴的,因此這樣的歷史局面便成為了一種現實,中國建筑史話語的形成不是中國近代幾位建筑史先驅樂嘉藻、朱啟鈐、梁思成、劉敦楨和林徽因等孤立研究的結果,它更包含著他們和國外學者的交流和對話。這種關聯性不僅有助了解他人,也有助認識自己。

如今回頭看去,這些先驅者們,無論中外學者,他們的分析和研究已是學界的常識,但在那個草創的時代,這些“常識”卻是“創見”。

德國建筑師鮑希曼拍攝的北京牌樓

四川自流井山西會館里的戲臺

來自西方學者的研究

最早將中國古建筑放在文化范疇考察的是西方的漢學家。比如法國人沙畹是世界上最早整理研究敦煌和新疆文物的學者之一,此后的法國漢學家伯希和與馬伯樂都出自他門下。

沙畹將中國的史學名著《史記》和《后漢書》有關西域的部分翻譯成了法文。1909年出版的《北支那考古圖譜》記錄了泰山、岱廟、曲阜、西安大雁塔、山東嘉祥武梁祠、昭陵六駿等,還研究了古代中國對泰山的崇拜,結合考據學和田野調查,開啟了歐洲現代漢學的先河。(編按:本文中“支那”皆為原書稱謂。該詞語義原無褒貶,后來被日本用以蔑稱中國,請讀者分辨。)

德國人恩斯特?鮑希曼則是第一位全面考察中國古建筑的德國建筑師,也是第一位在中國進行古建筑測繪的西方人。鮑希曼在1906—1909年(光緒三十二年—宣統元年)間探訪了中國的十四個省,行程數萬里,拍下了數千張古代皇家建筑、宗教建筑和代表各地風情的民居等照片。回國后,鮑希曼根據這次考察的資料,連續出版了至少六部論述中國建筑的專著。經過歷史變遷,鮑希曼的這些論著已經成為中國古代建筑史領域的重要作品。

恩斯特?鮑希曼1891年在柏林夏洛滕堡高等學校(今柏林理工學院)攻讀房屋建筑專業。1896至1901年在東普魯士房屋建筑和軍隊管理處工作。1902至1904年,鮑希曼在當時的德國海外殖民地——中國的青島擔任建筑官員。1906年8月,他又以德國駐北京公使館官方科學顧問的身份來華,開展長達3年的中國建筑調查,由德國政府資助的這次全面考察,應該和當時德國的殖民計劃有很大關系。

到1909年,鮑希曼探訪了中國當時18個省份中的14個,收集和拍攝了大量照片,還對一些古代建筑進行了實測。他所著的《中國建筑》正文162頁,照片566幅,103版測繪圖,速寫8幅,地圖2幅。全書共分20章,分別為:1、城墻;2、門;3、中式殿堂;4、磚石建筑;5、亭;6、閣;7、中心閣;8、梁架及柱;9、屋頂裝飾;10、房屋正面雕刻;11、欄桿;12、基座;13、墻;14、琉璃構件;15、浮雕;16、郊祠;17、墳墓;18、紀念碑石;19、牌樓;20、塔。

鮑希曼考察途中的騾隊

日本建筑史學家關野貞拍攝的孔子廟大成殿石欄及龍柱

雁門關民居

《中國的建筑與風景》也有288頁攝影圖版。這些照片和測繪圖不僅反映出中國建筑在地域風格、功能和造型類型上的多樣性,而且從細節上顯示出中國建筑的工藝特點,以及和宗教與文化的關聯。

鮑希曼的著作是20世紀初期少數對中國建筑進行全面介紹的重要專著中的兩本。最初只有德文版,因此讀者有限,但書中大量精美的照片和測繪圖無疑可以為當時的建筑人士了解中國建筑提供參考。因為上世紀初,大多數建筑家對中國建筑沒有系統了解而且又無力親自實地考察。

從中獲益最多的應該是美國建筑師茂飛和中國學者樂嘉藻。茂飛的設計清楚反映出了鮑希曼著作的影響,他為南京陣亡將士公墓所作的六柱五樓大牌樓設計,除了比例縮小1/3和斗栱攢數有所減少之外,整體造型和多數局部完全參考鮑希曼“清西陵石牌樓”的測繪圖,其他作品亦可找到其來源。(關于茂飛上世紀初在中國所做的建筑設計,本欄目曾有過專門介紹。)

中國學者樂嘉藻也是鮑希曼作品的獲益者。這位在中年就立志研究中國建筑的學者在晚年曾對自己的研究不無感慨:“其初預定之計劃,本以實物觀察為主要,而室家累人,游歷之費無出。故除舊京之外,各省調查,直付夢想。”所幸的是出版物在一定程度上為他提供了方便,主要就是鮑希曼的著作。

鮑希曼通過自己的調查,服務了20世紀20和30年代“中國風格”建筑的創作,或“20世紀中國新建筑官制化的歷史”。不僅如此,鮑希曼還通過這些資料和自己的見解,對中國近代以營造學社為主導的中國建筑史研究產生了一定影響。

來自東亞學者的研究

上世紀進入20年代后,西方漢學家對中國的研究進入了成果豐富和集中的階段。法國學者伯希和于1920年出版《敦煌石窟圖錄》。謝閣蘭于1923—1924年出版《考古圖譜》。瑞典學者喜龍仁于1930年發表《中國早期藝術史?建筑卷》,1945年發表《中國園林》。

這些重要的研究文獻構成了西方漢學家對于中國研究的重要積累,也為后續東亞學者的進一步研究奠定了基礎。明治維新之后的日本學界,在有關東亞的歷史和文化領域,始終有跟歐洲東方學爭勝的心理。

十九世紀歐洲的東方學家和探險家對中國的深入考察,無論在建筑學、歷史學、語言學和文獻學方面,還是在人類學與文化學方面,都對日本學界產生絕大刺激。日本學者對進入世界東方學的學術潮流從來都很自信,他們覺得日本人比中國人懂得西洋新方法,又比西洋人更善于閱讀東洋文獻,所以日本才應當是“東洋學”的執牛耳者。

因此,西方學者對中國的考察,對他們來說很震撼。為了證明“究竟誰更了解亞洲”,也為了“重新繪制東亞版圖”,日本學界也不僅僅局限在“經史”之類文獻,而是像歐洲學者一樣進行實地考察。

1901年,建筑史學家伊東忠太受日本內閣派遣,在八國聯軍占領北京之際,對北京紫禁城進行拍攝和測繪,成為在紫禁城進行測繪的第一人,第一個向世界介紹了云岡石窟的藝術價值,他的研究帶有探尋日本古建筑源頭的目的,足跡遍及大江南北。1928—1932年,伊東忠太與關野貞、塚本靖合著了《支那建筑》圖集。他的《支那建筑史》一書,雖僅寫到南北朝為止,并不是完整的通史,但已具有相當的史料價值。

緊隨伊東忠太之后,他的學弟關野貞也于1906年開始了中國古建筑考察。他曾先后十次考察中國,足跡同樣廣闊,并且發現了鮮為人知的太原天龍山石窟,并對遼金建筑進行了專門研究,甚至去了梁思成、劉敦楨等都未能考察的義縣奉國寺,著有《遼金時代的建筑與其佛像》一書。關野貞著述頗豐,最具代表性的是《支那佛教史跡》和《支那文化史跡》,后者堪稱日本學者編纂的中國建筑大全。

作為建筑史專家,關野貞當時攝影留下的很多照片,至今還留存在東京大學(當時的東京帝國大學)工學部。1906年他考察陜西漢唐陵墓,對唐代的昭陵、乾陵和崇陵做了詳細調查,并且繪制了《唐太宗昭陵陪塚配置圖》,這也許是最早的昭陵圖,

在關野貞的視野中,中國古建筑是與日本對比的絕佳資料。他也指出,中國古建筑的保護相當不理想,“日本現存的千年以上古建筑尚有三四十棟,五百年以上者也有三四百棟,但是中國這樣一個大國,在我的調查范圍內,千年以上的建筑一無所有,而五百年以上的也非常罕見”。

關野貞是建筑史家,他在中國和朝鮮的考察,主要集中在建筑方面,除了佛寺道觀之外,皇宮、殿堂、陵墓、民居也都在他的關注視野之內。和關野貞不同,另一位日本建筑史家常盤大定也是佛教史專家,因此對中國的宗教遺跡格外關注。在五次中國之行中,常盤大定主要是考察佛教和道教遺跡,遍及中國南北十幾個省市,這使得他留下來的照片和文字,成了1920年代中國文化遺存最全面的證據。

常盤大定和關野貞在編撰的《支那文化史跡》一書中刊登了山西五臺山佛光寺大殿遠景及內部塑像、寺內經幢的數張照片,但沒能辨認出大殿是珍貴的唐代木構遺物。以至日本建筑史學者最終得出中國沒有唐代木構建筑的錯誤結論。

這些考察,使得“原來‘自在’的中國古跡,開始成為‘自覺’的藝術、歷史與文物”,而且也刺激了中國學者,促使他們開始了自覺的藝術、建筑、陵墓、寺觀的田野考察。

中國營造學社和西方學者

1924年至1927年,梁思成和林徽因還在費城的賓夕法尼亞大學學習,鮑希曼所著的《中國的建筑與景觀》的英文版以及《中國建筑》先后出版。但梁思成對它們并不滿意,包括其他一些同時期西方學者的中國建筑研究著作,梁思成曾在1947年評論說:“他們沒有一個了解中國建筑的文法,對中國建筑的描述一知半解。”然而這種批判態度并不意味著他拒絕參考這些西方學者的研究。

梁思成在后來的著作中轉用了鮑希曼的一些調查材料,如《圖像中國建筑史》中的圖版“北京西山無梁殿”即引自鮑希曼書,而且正如梁思成已注明的,這本書的圖版“北平西山碧云寺金剛寶座塔”也描自鮑希曼的圖版。

但梁思成所描的金剛寶座塔刪除了原圖中的雕刻,這表明他研究中國建筑的視角和鮑希曼不同。對鮑希曼來說,建筑物是一種意義的載體,他不能忽視其含義;對于梁思成來說,傳統建筑的造型和結構更重要,因為只有它們才值得為現代建筑所借鑒。

1932年,鮑希曼通過中國駐柏林代辦公使致函中國營造學社,并附贈他的著作《中國寶塔》,表示愿意成為中國營造學社通訊研究員。

1919年,北洋政府內務總長、實業家和建筑史家朱啟鈐赴上海出席“南北議和會議”,途經南京,在江南圖書館發現宋《營造法式》抄本。隨后,朱啟鈐請藏書家、版本目錄學家陶湘等人利用文淵、文溯、文津三閣《四庫全書》本匯校,于1925年由商務印書館出版《仿宋重刊本李明仲營造法式》,即“陶本”,此版刊行引起了國內外學術界對中國古代建筑的重視。朱啟鈐私人出資成立營造學會開始系統研究中國建筑。

1928年3月,營造學會在北平中央公園(今中山公園)舉辦中國古代建筑展覽會,展示了學會歷年收藏的古代建筑圖書、圖紙和模型等,引起轟動,“中華教育文化基金會”決定對古代建筑研究給予資助,這就直接促成了中國營造學社的成立。1930年1月,中國營造學社在北平東城寶珠子胡同7號朱啟鈐寓所內成立,為區別此前朱啟鈐私人資助的營造學會,起名為營造學社。

梁思成、劉敦楨先后于1930、1931年加入學社,分別擔任法式部主任、文獻部主任,成為學社研究骨干。此后,單士元、邵力工、莫宗江、陳明達、劉致平等陸續加入學社,組成了強有力的、效率極高的研究團隊。

與外國同行的交流使中國學者們獲得了對比和超越的目標。1937年6月營造學社社員鮑鼎發表論文“唐宋塔之初步分析”,探討中國古塔的類型特點和時代特征。他在文章前言中提及鮑希曼的研究并稱贊說:“東西人士對于中國佛塔之調查研究頗不乏人……德人鮑希曼教授所著之佛塔尤見精彩。”

但他隨即指出了他們在編輯和研究方法上的不足以及自己的方向:“然均皇皇大著,未便初閱。且對于佛塔均只作個別的記述,未嘗作斷代的分析,于初學尤為不便。因不自惴谫陋,將我國佛塔精華所萃唐宋時代之式樣作初步分析。”

這種在與國外研究進行“對話”的過程中提出自己觀點的做法尤見于梁思成和林徽因的寫作。關于梁、林的中國建筑史寫作,本欄目有過專門介紹。林徽因撰寫的關于中國建筑反曲屋頂起源的解釋,就包含了對包括鮑希曼在內的一些西方學者的批判。

比如英國學者葉慈在1930年刊于《中國營造學社匯刊》的文章中寫道,關于中國的反曲屋頂,西方有人認為它是中國古代游牧先人帳幕居室的遺痕,也有人認為它模仿了杉樹的樹枝,而那些吻獸就代表了棲息于樹枝上的松鼠。

鮑希曼說:“中國人采用這些曲線的沖動來自他們表達生命律動的愿望。通過曲面屋頂,建筑得以盡可能地接近自然的形態,諸如巖石和樹木的外廓。”

但梁思成與林徽因都相信中國建筑的結構不僅合理而且尤其符合功能需要,屋頂造型也不例外。“梁思成試圖根據西方學院派的體系尋找中國民族建筑的一種新表述,而鮑希曼則以一種整體性的方法去涵蓋一個依然活生生的文化。”

茂飛參考鮑希曼書中中國古建筑圖樣,設計的國民革命軍陣亡將士公墓入口牌坊,南京,1931年

楊廷寶設計,中央研究院社會科學研究所,南京,1947年

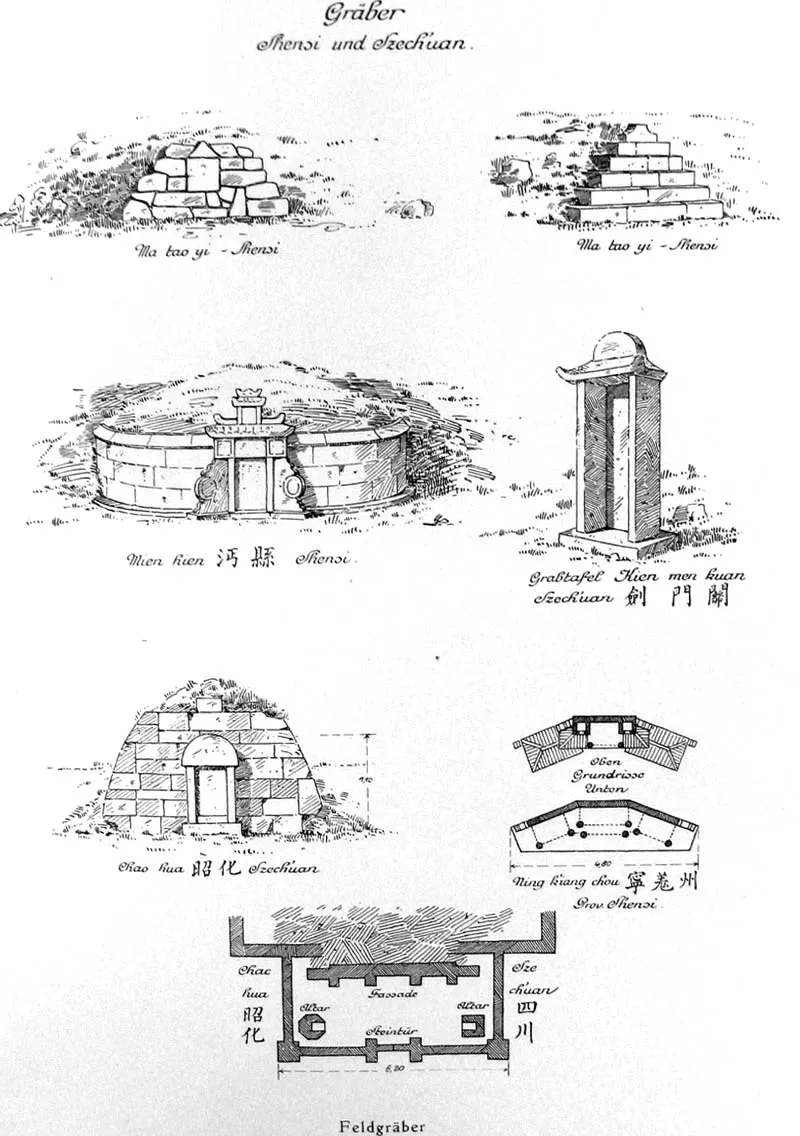

樂嘉藻著《中國建筑史》中的手繪圖,“四川的不同形制的墓”

梁思成在充分運用學社成員們的調查研究成果的基礎上,撰寫完成的《中國建筑史》,第一次由中國人自己清晰完整地梳理出了中國古建筑的發展脈絡

梁思成雖然批評喜龍仁和鮑希曼不懂中國建筑的“文法”,但這種頗為深刻的批評,也恰恰是在熟讀西方學者著作的基礎上形成的,也是在東亞學者的調查行為刺激下開始的。

中國營造學社與日本學者

伊東忠太1930年在中國營造學社做學術報告說,研究中國古建筑“在支那方面,以調查文獻為主,日本方面,以研究遺物為主,不知適當否?”在《支那建筑史》(1931)一書中,他又說:“研究廣大之中國,不論藝術,不論歷史,以日本人當之皆較適當。”應該說,這些言論對于梁思成、劉敦楨、林徽因這些剛剛加入學社的青年研究者來說是一個極大的刺激與挑戰。

學社之后十余年的考察與研究,很大程度上都是在和已經取得成果的日本學人進行的賽跑。在與日本學者的學術賽跑中,學社能夠實現反超,一個重要法寶就是對《營造法式》的研究。學貫中西的學術背景,使得梁思成敏感地指出《營造法式》的斗栱“材分制”與西方古典建筑中的Order(現在一般譯作“柱式”)的高度相似性,這是此前中外學者均未發現的。

梁思成在《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》中指出:“斗栱者,中國建筑所特有之結構制度也。其功用在梁枋等與柱間之過渡及聯絡,蓋以結構部分而富有裝飾性者。其在中國建筑上所占之地位,猶order之于希臘羅馬建筑;斗栱之變化,謂為中國建筑制度之變化,亦未嘗不可,猶order之影響歐洲建筑,至為重大。”

古羅馬維特魯威的《建筑十書》中有著名的關于希臘—羅馬柱式(Order)的記載:希臘—羅馬神廟通常用神廟立柱的“柱徑”作為基本模數,而面闊、進深以及各類細部尺寸皆以此為本,為柱徑的倍數或分數,一如中國古代木結構建筑中的斗栱“材分制”。

在《中國建筑之兩部“文法課本”》一文中梁思成進一步總結:“所謂‘斗栱’者是在兩書中解釋得最詳盡的。它是了解中國建筑的鑰匙……斗栱與‘材’及‘分’在中國建筑研究中實最重要者。”

“不知道一種語言的文法而研究那種語言的文學,當然此路不通。不知道中國建筑的‘文法’而研究中國建筑,也是一樣的不可能。”梁思成進一步將宋《營造法式》和清工部《工程做法》稱作中國建筑的“文法課本”。

1944年,四川李莊,梁思成在充分運用學社成員們的調查研究成果的基礎上,撰寫完成《中國建筑史》,終于第一次由中國人自己清晰完整地梳理出了中國古建筑的發展脈絡。

如果回到中國學術史重新觀察,從晚清到民初也就是二十世紀的頭二三十年,我們不能不承認,當時中國很多新的學術領域,除了西方,過去曾是傳統中國的優等學生的日本,也成為現代中國的先生。他們的各種學術著作,都從正反兩面影響和刺激了中國學術的現代轉型。

同時他們留下的照片和文字,無形中記錄了那個時代中國文化遺跡保存與變化的實況。當年衰落的中國,并無如今這樣遍地的大規模建設,傳統的地形地貌以及文物遺存尚處在自在的狀態。由于缺乏保護,這些文化遺存在風雨摧殘與人為破壞下日漸頹壞和消失。

近百年前是什么模樣?由于被損壞之前留下了照片,就給后人保留了可供參考的舊貌。

如今回頭看去,這些先驅者們,無論中外學者,他們的分析和研究已是學界的常識,但在那個草創的時代,這些“常識”卻是“創見”。