淺析“小魚戲水壺”的造型特征與生態意趣

楊小泉

摘? 要? 紫砂壺是中國傳統陶文化與茶道文化中的重要組成部分,除造型裝飾上的藝術性之外,紫砂壺還包含深刻的文化性與文學性,蘊含豐富的情感與多重審美空間,以此達到內外兼修。本文所選擇的紫砂壺名為“小魚戲水”,這是一件造型簡約但不乏妙趣的作品,文章將通過對其造型的分析來感受其藝術之美及其滲透的生態意趣。

關鍵詞? 紫砂壺;小魚戲水;造型;生態

紫砂壺藝術是中國傳統陶制藝術與茶道文化中極為重要的組成部分,標志著中國制陶技藝與茶道文化發展的成熟。紫砂壺誕生于江蘇宜興丁蜀鎮,這里不僅有深厚的制陶傳統,在文化方面也是十分繁榮,由此才能使紫砂壺完成由外表到內涵、由形到質的藝術表達。

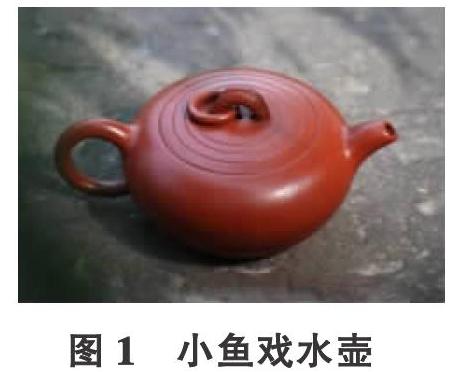

紫砂壺造型一方面來自于對傳統茶壺造型的繼承,另一方面則從其他器具或自然動植物造型中獲取靈感,前者多古樸沉靜,古典韻味濃厚;后者則更加活潑多樣,有更加豐富的文化與情感內涵。傳統造型中以圓器居多,不僅可使茶受熱均勻,茶香凝聚,也更利于人們手持把玩。此把“小魚戲水壺”(見圖1)即是典型的圓器造型壺

從整體造型上看,此壺身型較為小巧,簡約而不乏精致,結構清晰鮮明,給人以清爽之感。壺身呈扁圓形,整體圓潤豐腴、不乏張力,線條利落干凈、轉折圓潤,形成的弧面剛柔兼濟、雋永耐看,符合紫砂圓器“圓、穩、勻、正”的藝術特點。圓看似簡單,但制作流程也是十分復雜,要運用“拍身筒”的手法,手工藝人以雙手塑形,再運用工具去掉多余的泥料,這一過程中要保證壺表面干凈不能有劃痕,還要考慮泥料的收縮率,否則燒制出的壺便有可能出現瑕疵或完全失敗,可見圓器制作對于手工藝人技藝的極高要求。

與簡約的壺身相適應的是同樣素凈的壺嘴與把手。一彎嘴與耳狀環形端把對稱鑲嵌于壺身兩側,二者高度持平,一方面有利于在視覺與結構上保持壺身的平穩;另一方面則便于茶水流出,在使用時較為省力。壺嘴短小精練,線條與壺身線條銜接自然,把手環形圓滿,與壺身接合穩固,以保證使用方便。紫砂壺的壺嘴與把手皆是用脂泥與壺身相連的,銜接處絲毫不見接縫,前后都采用暗接法,消除了鑲接時的痕跡,轉角圓潤不僅滿足了藝術要求,在質量上也有了保證,。

此壺的壺蓋及壺鈕是彰顯藝術主題的重點部分。壺蓋為嵌入式,與壺身融為一體,在周圍的圈線紋裝飾中,我們似乎很難分清究竟哪一個是壺蓋邊緣,只有真正提起壺蓋方能知道,這便為壺增添了一層妙趣,用壺蓋子母線結合周圍的圈線裝飾表現出了“水”的韻味,并創造了一個具有動態效果的裝飾環境。壺蓋中央為半圓環形狀的壺鈕,壺鈕上還另套有一個圓環,十分精巧。壺鈕上有陶刻的魚鱗,清晰非常,從而將壺鈕幻化為一只跳起入水的鯉魚,雖未見魚頭、魚尾,但意境已然和盤托出了,最終完成了對“小魚戲水”這一藝術主題的表達。在這里壺鈕和壺面兩者是相互關聯的,它們之間的大小比例亦經過仔細的考量,包括圈線之間的間隔、數量等等與壺身大小的比例形成互補,這在整把壺的制作中相當關鍵。

經過這樣側面的鋪墊和描述,由此壺可見,圓潤的壺身宛如一個小池塘,壺蓋處的線紋裝飾正是由鯉魚入水激起的漣漪,壺鈕處的小圓環似鯉魚激起的水花,手工藝人通過各種裝飾的組合,達到了以靜制動的效果,呈現出一幅鮮活的小魚戲水圖,這其中自然包含著手工藝人對于自然的細心觀察,從而使壺充滿一種自然生態的和諧之感與趣味。紫砂壺裝飾技法的靈活精湛也有著較好地體現,那一圈圈漣漪看似簡單但卻不能有絲毫誤差,在壺鈕那樣小的面積上雕刻上細密的鱗片,不僅要求手工藝人有高超的技藝,更對其耐心有極高的要求,從而才能使此壺于沉靜之中包含動感,以池塘一角體現自然之和諧。

此把“小魚戲水壺”以圓器造型為基礎,通過各部分的結構組合與裝飾體現出藝術主題。全壺以紅潤朱泥打造,顏色均勻,表面的包漿是朱泥特有的褶皺,猶如金光粼粼的水面,使壺的自然美得以強化。紫砂壺藝術與物質生活、客觀存在的自然環境有著密不可分的聯系,其造型與裝飾皆是手工藝人實踐經驗的轉化,此把“小魚戲水壺”彰顯了自然生態對于藝術的促進作用,從而形成了理性而不乏意趣的文化內核。

通過對此把“小魚戲水壺”進行分析,主要通過造型與裝飾兩方面逐步解析出此壺的藝術主題表達,進而總結出自然生態與藝術之間的聯系和紫砂壺中的意境美。對于紫砂壺藝術來說,自然生態是其重要的藝術主題之一,尤其在當下強調自然生態保護的大環境下,濃縮生態之美的紫砂壺便具有重要的意義,值得我們去細細地品味與傳承。