遵循體能發展原理 創新開展體能教學

胡濱 陳珂琦 陳世雄 高琬鑫

根據《普通高中體育與健康課程標準(2017年版)》[以下簡稱“《課程標準(2017年版)》”],新修訂并送審通過的人教版普通高中體育與健康教科書把原實驗教科書中第一章第二節《全面發展體能與科學鍛煉》擴展為完整的一章《科學發展體能》。筆者將通過分析該教材的特點,幫助廣大體育教師充分認識其育人價值和作用,通過理清教材編寫思路,并給出教學實施的參考性建議,為體育教師創造性地開展教學提供參考。

一、體能教材的育人價值和作用

“體能”是一個在20世紀80年代開始被逐漸廣泛使用的術語,在日常交流和不同學科領域的定義和內涵都有著相應的特點和針對性。在學校體育領域,體能概念和體能教材的育人價值也處于不斷發展和變化之中。2001年頒布的《全日制義務教育普通高級中學體育(一至六年級)體育與健康(七至十二年級)課程標準(實驗稿)》中首次使用了“體能”這一術語,在身體健康領域采用發展體能的目標取代了促進身體素質發展的教學目的和任務,并強調“學生的身體健康水平與其體能狀況緊密相關”。2017年頒布的《課程標準(2017年版)》首次在課程內容的安排上設立專門的體能必修必學模塊,并將體能狀況作為學科核心素養在運動能力方面的具體表現形式之一,把體育鍛煉的意識與習慣作為學科核心素養在健康行為方面的具體表現形式之一。在課程目標設置上,《課程標準(2017年版)》提出“高中學生運動能力發展的重點是發展體能”,以及“高中學生健康行為養成的重點是鍛煉習慣”。從體能教材的發展變化以及上述規定可以看出,當前對體能教材育人價值和作用的認識正在不斷加強和逐步得到更充分的重視,并呈現出綜合性和多維度的特點。

在高中階段,體能教材對于發展學生的學科核心素養的作用主要體現在以下三個方面。

(一)發展體能是提高學生體質健康水平、促進學生健康成長和社會進步的重要方面

健康的身體需要以一定的體能為基礎,通過體育鍛煉來保持良好的體能,對于人們保持和增進健康水平、提高學習效率、過積極有活力的生活都有著重要的意義。圖1說明有規律的健身鍛煉可以發展和增強與健康有關的體能,形成積極進行身體活動的生活方式,增進健康,同時這一過程還受到行為生活方式,身體和社會環境條件,個人特征以及遺傳特征的影響。

當前,我國正處于從全面建成小康社會的基礎上邁向基本實現社會主義現代化,進而建成社會主義現代化強國的偉大歷史進程中,廣大青少年學生的身體健康是實現中華民族偉大目標的重要基礎。但是,當前學生體質健康水平仍需進一步提高。2014年全國學生體質與健康監測結果顯示:中小學生速度、柔韌、力量、耐力等身體素質繼續呈現穩中向好趨勢;大學生身體素質繼續呈現下降趨勢,視力不良檢出率仍然居高不下;各年齡段學生肥胖檢出率持續上升。同時2014年國民體質監測結果顯示:超重與肥胖問題已經成為影響我國成年人、老年人體質的突出問題;我國成年人的力量呈持續下滑趨勢。特別需要注意的是,身體活動不足、肥胖和超重等已經成為當前影響我國人民生命健康的重要因素,是導致心血管疾病、糖尿病、骨質疏松、癌癥等慢性非傳染性疾病的重要原因。加強體育鍛煉,發展青少年學生和全體國民的體能水平是提高全民族健康素質的重要因素。

因此,在高中階段,使學生通過學習和掌握鍛煉原理與方法,發展體能,養成堅持鍛煉的習慣,不僅是落實“健康第一”的指導思想、促進青少年學生健康的重要途徑,更為高中學生在大學階段的健康狀況,乃至終身健康奠定了堅實的基礎。

(二)發展體能是提高運動能力的基礎和重要因素

普通高中體育與健康課程重視培養學生的運動愛好和專長,并把運動能力作為高中體育與健康學科核心素養之一。運動能力是指體能、技戰術能力和心理能力等在身體活動中的綜合表現,是人類身體活動的基礎。運動能力分為基本運動能力和專項運動能力。基本運動能力是從事生活、勞動和運動所必需的能力,和與健康有關的體能關系密切,二者的著眼點都在于日常的生活、勞動和運動,都強調要能夠滿足日常活動的需要;而專項運動能力是參與某項運動所需要的能力,速度、爆發力、靈敏、反應時等體能與專項運動能力密切相關。因此,體能狀況是運動能力的直接表現形式之一。

同時,體能與運動技能的學習、掌握和運用密切相關,是發展、運用和發揮技戰術的重要保障和基礎,對運動能力的發展和提高起著間接促進作用。諸多技術動作的完美表現和發揮,都與體能基礎有著密切關系。例如,跳遠的空中動作常見的有蹲踞式、挺身式和走步式等3種,這3種動作技術的難度依次加大,所需要的體能基礎也是依次相應加大的。對中學生來說,如果沒有一定的下肢爆發力、核心力量以及協調性為基礎,是難以學會挺身式或走步式跳遠空中動作的。由此可見,發展體能對于增強運動能力具有重要的基礎性作用。

總之,良好的體能,不僅是學習和掌握運動技能的基礎,而且還將有助于運動技能在體育鍛煉、展示和比賽中得到更好的發揮。

(三)發展體能是塑造體育品德的途徑之一

通過體育鍛煉來發展體能,不僅要掌握正確的鍛煉方法,還要能持之以恒,堅持有規律地進行鍛煉,根據自身鍛煉情況,依據超負荷原則,逐步加大鍛煉負荷,打破原有的平衡,產生新的適應,不斷提高運動能力。在這個過程中也充分體現了堅持不懈、積極進取、不斷超越自我的體育精神,這也是磨煉意志、塑造體育品德的重要途徑。在體能模塊學業質量水平中專門有一條就是針對體育品德方面的評價,其中水平二的質量描述為:“在體能練習過程中情緒比較穩定,努力克服困難,堅持到底,能主動與同伴合作學習,具有積極進取的精神。”這充分體現了發展體能對于體育品德的塑造作用。

二、“科學發展體能”教材的編寫思路

普通高中體育與健康課程包括必修必學和必修選學兩個部分的內容。其中必修必學是對全體學生學習體育與健康課程的共同要求,包括體能和健康教育兩個模塊。本教材第二章《科學發展體能》的內容就是針對體能模塊進行設計和編寫的,在編寫時特別重視準確把握體能模塊的教學要求和實際需要。

《課程標準(2017年版)》對體能模塊的組成有明確規定,并提出了11個方面的內容要求。規定為:“體能模塊包括體能發展的基本原理與方法、測量與評價體能水平的方法、體能鍛煉計劃制訂的程序與方法、有效控制體重與改善體形的方法等內容。”在構建新教材時,我們根據這些規定和內容要求,結合學科發展的新成果,充分考慮發展體能對促進學生學科核心素養發展的獨特價值來進行教材的設計和編寫。

體能模塊的學習,既不是單純的體能練習,也并非僅僅是體能知識的學習,而是要使學生在掌握體能鍛煉基本原理的基礎上,學習、體驗和掌握發展體能的練習方法和評價方法;要使學生能夠根據個人特點制訂體能鍛煉計劃并堅持實施;要引導學生積極參加多種體能練習,不斷提高體能水平,改善或保持良好的體形,提高《國家學生體質健康標準》的測試成績。因此,在編寫體能教材時,我們堅持將理論與實踐練習相結合,使學生學會方法、積極鍛煉、提高體能。

三、“科學發展體能”教材的內容特點

(一)全面而有重點地落實課程標準的要求

在第二章《科學發展體能》中,共有六節內容,涵蓋了《課程標準(2017年版)》所規定的各項內容,具體如下。

第一節《認識體能》的內容是根據課程標準中體能內容要求1.1的規定來編寫的。首先,結合體能鍛煉原則,介紹了體能的分類和各項體能的名稱及其鍛煉價值,使學生初步了解體能發展的基本原理和方法;然后介紹了《國家學生體質健康標準》——這是每名高中學生都必須參加的測試,使學生學會運用這一測試標準來評價自身體能水平;最后介紹了體能鍛煉計劃的制訂與實施,使學生知道從鍛煉方式、頻次、強度、持續時間等方面來設計和安排體能鍛煉計劃,并采用“案例分析”欄目來引導學生根據自身情況制訂和實施體能鍛煉計劃。

第二節《發展肌肉力量、肌肉耐力和爆發力》是根據課程標準中體能內容要求1.5和1.9的規定來編寫的。首先從肌肉的特點、力量練習的強度控制和鍛煉效果之間的關系、力量練習的要素等方面介紹通過力量練習發展肌肉力量、肌肉耐力和爆發力的原理,然后按照身體部位分別介紹相應部位的力量練習方法,最后介紹了核心力量的練習方法。

第三節《發展心肺耐力與改善身體成分》是根據課程標準中體能內容要求1.2和1.3的規定來編寫的。由于發展心肺耐力和傳統的改善身體成分的體育鍛煉內容有很多相似之處,因此,將這兩項內容合并在一節中綜合介紹,此外,還介紹了高強度間歇性練習。

第四節《發展柔韌性》是根據課程標準中體能內容要求1.4的規定來編寫的。首先介紹了柔韌性與增進健康和發展運動能力的關系,然后對比介紹了靜態拉伸和動態拉伸兩類練習方法。

第五節《發展反應、平衡、協調、靈敏和速度》是根據課程標準中體能內容要求1.6至1.8,以及1.10和1.11的規定來編寫的。分別介紹了反應時、平衡能力、協調性、靈敏性和速度等體能的發展原理和練習方法,還介紹了超等長練習的鍛煉方法。這一節的內容既給出基本的原理,同時也介紹了具有典型性的練習或測試內容。

第六節《形體練習與健身》是按照教材審查意見,以及課程標準中有關編寫改善體形的練習方法等要求進行編寫的。首先介紹了形體練習的價值和作用,然后介紹了形體姿態組合練習、扶把拉伸練習、彈力帶阻抗練習等具體的鍛煉方法。

這六節的內容全面覆蓋了課程標準所規定的11項體能的內容及有關原理和鍛煉方法,但在各項內容的安排和分量上則有所不同。考慮到體能發展對學生健康的重要作用,以及與《國家學生體質健康標準》的密切聯系,對于與健康有關的體能,特別是肌肉力量、肌肉耐力、心肺耐力、身體成分和柔韌性,以及體能鍛煉計劃的制訂與實施等內容在本章中予以詳細介紹。而對于與運動技能有關的體能,大多與運動技術的學習、練習和掌握密切相關,因此,主要是將有關原理和鍛煉的原則進行了介紹,并給出了典型的練習方法,更多的練習方法留待學生進行運動技能系列的選項學習時結合專項體能的練習再進一步地提高和發展。

(二)既給出原理性知識,又注重實踐鍛煉的方法

體能是人體各器官系統的機能在身體活動中表現出來的能力。對于不同的體能,由于所涉及的器官、系統不一樣,對應的發展體能的原理和方法也就各具特點,在進行鍛煉時需要遵循相應的科學鍛煉的要求和規律。因此,體能模塊的教學要讓學生充分了解各項體能的特點和發展原理,掌握具體的鍛煉方法,用原理來指導實踐鍛煉,而且在學生學習具體的鍛煉方法和進行實踐鍛煉過程中還要引導學生不斷感悟和加深對原理的認識,從而提高發展體能的能力和水平。

為了讓學生懂原理、會鍛煉,在本教材中針對每一項體能都給出了相應的原理知識和具體的鍛煉方法。以第二節為例,由于肌肉力量、肌肉耐力和爆發力三項體能在相關原理和鍛煉方式上都有相似之處,因此,被歸為一節,從鍛煉原理和鍛煉方法兩個層面共同進行介紹。

1.從兩個層面介紹相關原理

(1)圖文并茂地展示了肌肉收縮的機能是發展肌肉力量的基礎,以及力量增強與肌纖維的募集、動員與壯大之間的關系,闡明發展肌肉力量、肌肉耐力和爆發力與肌肉機能之間的關系,說明發展這三項體能的共同基礎。

(2)給出力量練習對強度、每組次數、組數和間歇時間的具體要求,并將發展最大力量、發展爆發力、發展肌肉耐力的鍛煉要求進行對比,引導學生在明確鍛煉目標的前提下,合理選擇鍛煉的方式、頻率、強度、持續時間,以取得預期的鍛煉效果,闡明發展肌肉力量、肌肉耐力和爆發力所對應的鍛煉要求,說明發展這三項體能的不同特點。

2.提供大量可用于實踐鍛煉的技術動作

教材按照身體的部位精選了進行力量練習的各項技術動作,供教師指導學生學習和練習。這些內容是學生用來進行身體鍛煉的直接手段,也是體能模塊中進行實踐教學的重要內容。對于這些內容,教師應通過講解、示范進行教學,學生應根據教材的提示和教師的講解示范進行模仿練習,教師還要根據學生的實際情況進行指導和糾正。學生在實踐練習過程中不僅要認真感受相應部位肌肉用力的情況,掌握正確的技術動作,同時還要根據相關原理知識,感受不同強度、不同次數所產生的不同鍛煉效果,進一步學習和掌握相關原理知識。

(三)吸收借鑒相關領域研究的新成果

在第二章《科學發展體能》中,不僅按照課程標準所規定的各項內容和要求編寫了具體內容,而且還根據體能訓練領域新的發展成果精選了相應的內容充實到相應的章節中。主要包括以下幾項內容:

1.關于核心區練習的內容

核心力量練習并不等同于傳統意義上的腹部肌肉的力量練習。核心區是人體的中間環節,是連接上肢和下肢的樞紐。在身體活動過程中,核心區承擔著穩定胸廓和骨盆、保持脊柱強度的作用。在肢體發力的瞬間,核心區深層肌肉共同收縮提高腹壓,有利于完成技術動作,還可保護內臟器官和腰椎。實際上,核心力量練習最初是作為一種康復鍛煉手段應用于醫療和健身,但隨著相關研究的深入,發現核心力量練習對于運動技能的提高也有著重要的作用。在運動時,核心區作為人體活動動力鏈中重要的一環,起到了將力量傳遞到肢體末端,并不斷加速發力的作用。例如,對于推鉛球、網球發球等技術動作,強勁的核心區不僅能將下肢蹬地的力量傳導到上肢,同時通過軀干的擰轉還能發揮持續加速發力等作用。此外,由于核心區可以加強穩定性,可被視為四肢完成游泳劃水、排球跳起后扣球等技術動作的發力平臺和發力源。由此可見,發展核心區力量和穩定性對于發展學生的運動能力和健康品質都有著重要的意義。

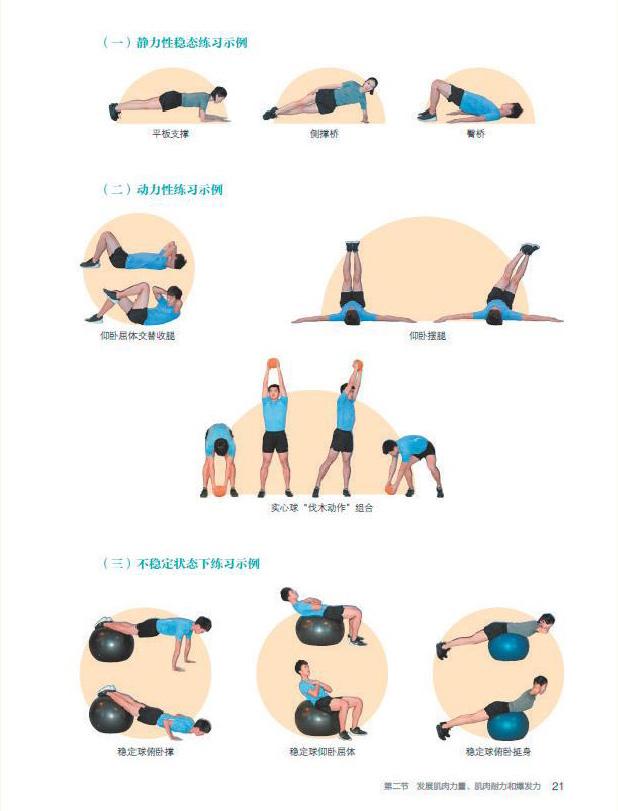

基于這樣的認識,本教材首次將核心力量納入到高中體能鍛煉的教材中,既介紹了相關的原理知識,也給出了一些相對簡便易行的練習方法,主要包括靜力性穩態練習、動力性練習以及在不穩定狀態下的練習等三方面,使學生通過相應內容的練習來提高核心穩定性和核心力量。

2.高強度間歇性練習

超重和肥胖對人體生理功能和心理社會適應能力有著多種危害,是導致過早死亡和很多慢性非傳染性疾病的主要風險因素,會降低整體生活質量,而且還有可能導致自卑、社會適應能力差等社會心理問題。因此,課程標準非常重視讓學生通過合理飲食和體育鍛煉來控制體重、改善體形。傳統的研究認為強度過大的體育練習會抑制脂肪分解代謝,不利于減輕肥胖,而且還會增加運動傷害的可能性。長期以來,控制體重、減少肥胖的鍛煉方法主要采用長時間、中低強度的持續性體育鍛煉。但這類鍛煉方法由于花費的時間較多,因此,需要鍛煉者有較強的意志力來堅持。

目前,大量研究發現,高強度間歇性練習(High Intensity Interval Training, HIIT)作為一種更加省時高效的運動形式,對健身減肥同樣有著較好的效果,并逐步廣泛應用在大眾健身和慢性非傳染性疾病的防治等領域。同時也有越來越多的研究表明:HIIT同樣也能有效地提高青少年有氧運動能力和改善身體成分;HIIT與青少年日常體育活動的間歇性進行和強度的迅速變化等特點相吻合,可以更好地反映青少年的習慣性體育活動模式;青少年可以比成年人更快地從高強度運動中恢復[2];HIIT的鍛煉方法還具有多樣性、團體性、漸進性、興趣性等特點,有利于在學校體育教學中實施和運用。

基于這一學科領域的研究進展,本教材不僅介紹了有關改善身體成分的飲食控制要求,以及傳統的中低強度持續性練習的鍛煉方法,還增加了HIIT鍛煉方法的介紹。囿于版面限制,教材沒有給出具體的成套的鍛煉動作,而是重點介紹了開展高強度間歇性練習鍛煉方案的設計和流程的安排,并特別強調了安全注意事項的要求,使學生在掌握原理的基礎上,通過體育課堂學習、體驗和掌握具體的鍛煉方法,學會根據自身情況開展鍛煉,改善身體成分,塑造良好體形。

四、“科學發展體能”教材的教學實施建議

將體能單獨作為一個模塊進行教學,這是當前學校體育與健康課程改革的一項重大變化,對于廣大體育教師來說也是一項挑戰,本教材依據課程標準的要求為廣大體育教師和學生精選了該模塊的教學內容。教師應依據課程標準和教材的有關內容及要求,按照課程標準中給出的6條體能模塊教學提示,把握體能模塊的教育價值,切實開展好體能模塊的教學。在設計體能模塊和實施教學時,還應注意以下幾個方面:

(一)注重全面發展學生的學科核心素養

在第二章《科學發展體能》的教材內容中,分別對體能發展的原理和各項體能的鍛煉方法進行了介紹。這些內容對于發展體能、提高運動能力有著直接的作用,同時也對實現健康行為目標中“掌握科學鍛煉方法,養成良好鍛煉習慣……養成健康文明生活方式,改善身心健康狀況,提高生存和生活的能力”以及對體育品德目標中“主動克服內外困難,具有勇敢頑強、積極進取、挑戰自我、追求卓越的精神”都有非常重要的作用。因此,在依據本章內容設計體能模塊和實施教學時應針對運動能力、健康行為和體育品德這三方面目標分別安排相應的學習內容,采用適宜的教法,充分挖掘其中的教育價值,創設合理的教學情境,使高中學生通過本章內容的學習在運動能力素養、健康行為素養和體育品德素養等方面都得到應有的發展。

(二)把提高體能與掌握原理和方法相結合

對于高中學生來說,閱讀教材和進行體能鍛煉的實踐練習,不僅要了解相關的原理和鍛煉方法,更要以理論指導實踐,通過實踐練習掌握相應的鍛煉手段和方法,發展和提高體能水平,還要將所掌握的知識、技能和方法運用到學習和生活中,指導自身和他人的鍛煉實踐,不斷提高健康水平和運動能力。

對于體育教師來說,在進行體能模塊教學時,要注意理論與實踐相結合,讓學生掌握發展體能的基本原理、評價方法以及鍛煉計劃的制訂等內容。針對每一項體能,要讓學生通過教材的閱讀和課堂教學,知道為什么要發展這些體能、發展這些體能的原理是什么,了解發展體能的具體方法和手段,并通過課上的體驗和學習掌握練習的方法、課下的反復練習來不斷提高體能水平,使課上與課下相結合,做到理論指導實踐,實踐鞏固理論,繼而舉一反三,不斷發展。例如,通過第三節內容的學習,讓學生知道發展心肺耐力練習在強度、持續時間、頻率和運動方式等方面的要求,了解心率與運動強度的關系,掌握通過心率來調控運動強度的理論知識和方法,使學生在課上對這些知識和方法進行學習和體驗,并嘗試運用,在課后將這些知識和方法用于指導自身鍛煉。

(三)全面而有重點地安排教學內容

根據課程標準的要求,體能模塊總共18課時,通常安排在高中一年級第一學期的上半學期進行。本教材依據課程標準規定的11項內容要求撰寫了六節內容。各項體能在增進健康和發展運動能力的作用上各有側重,如身體成分主要與健康有關,爆發力主要與運動表現有關;有些體能是互為基礎、互相促進的,如靈敏性也常常被視作是反應、速度、協調和爆發力的綜合體現。在進行體能模塊教學時要根據教材內容的特點,全面、合理地安排學生的學習內容,促進學生的體能全面協調發展,為學生增進健康和掌握運動技能奠定良好基礎。在安排具體內容時,應重點安排與健康有關的體能,尤其是發展肌肉力量、肌肉耐力、心肺耐力、柔韌性的原理和練習方法。對于與技能有關的體能,要讓學生掌握方法,并嘗試結合專項運動進行練習。

同時還要注意合理安排一節課中的體能練習內容,以及練習的強度、密度和順序。例如,可以利用準備活動和整理放松環節進行發展柔韌性的學習和練習,將平衡練習與下肢力量、核心區練習相結合;在一節課中先采用游戲和競爭性活動的方式進行靈敏、反應、協調、速度的練習,再安排發展心肺耐力或改善身體成分的練習。

參考文獻:

[1]Bouchard,C.,Blair,S.N.,&Haskell,W.L.Physical activity and health(2nd ed.)[M].Champaign,IL,US: Human Kinetics,2012.

[2]Ratel S.,WilliamsC.A.Neuromuscular fatigue[M].In N.Armstrong&W.vanMechelen (Eds.),Oxford textbook of childrens sport and exercise medicine.Oxford,UK:Oxford University Press,2017:121-132.