論基礎學習法在初中英語分組教學中的應用

曾秋鳳

一、教育評價、基礎學習法和分組教學模型

(一)教育評價

1.教育評價的定義

教育評價是指在一定教育價值觀的指導下,依據確立的教育目標,通過使用一定的技術和方法,對所實施的各種教育活動、教育過程和教育結果進行科學判定的過程(全國十二所重點師范大學2013)。

2.教育評價的發展階段

迄今為止,人類教育評價發展大致經歷了測量、描述、判斷、建構四個階段。

第一代教育評價——測驗和測量時期,自19世紀中葉到20世紀30年代。測量是獲取教育數據的有效方法,能提供可量化的客觀教育評價。

第二代教育評價——目標中心時期,自20世紀30年代到50年代。泰勒(Tyler)提出了以教育目標為核心的教育評價原理,即教育評價的泰勒原理,并明確提出了“教育評價”(education evaluation)的概念,從而把教育評價與教育測量區分開,教育評價學就是在泰勒原理的基礎上誕生與發展起來的。

第三代教育評價——標準研制時期,自20世紀50年代到70年代。主要解決了針對教學目標的評價標準。

第四代教育評價——建構時代,自20世紀80代開始。主要標志為認知診斷理論的確立,以“知識結構+認知結構+思維模型”為基礎,對認知的形成過程作出診斷和判斷,即對教育的過去進行診斷和判斷。

(二)基礎學習法

基礎學習法主要建立在第四代教育評價的基礎上,并汲取了前三代教育評價的“量化”“目標”“標準”的優點而成。大體來說,就是以掌握基礎知識為根本目的,通過構建可量化的模型——“目標知識結構模型”“參與對象模型”及“教育評價模型”“學習方法模型”,使學生在學習過程中不斷提升認知水平,最終促使每個學生建立符合個人的學習模式,并形成自我的“思維模型”(張勇2019)。

(三)分組教學模型

以學生可量化的“知識結構”水平為主要因素,并考慮學生的智力測試水平和學習態度,把學生分成若干個不同層次的小組,建立可供評價的初始量化分組模型——“學生知識水平模型”。分組教學模型為評價學生的“知識結構”水平提供了初始的教育評價標準(Aronson 2005)。

二、基礎學習法的模型構建

(一)教學目標的分解和模型的構建——“目標知識結構模型”

以牛津深圳版初中《英語》八年級(上)Unit 1 Encyclopaedias的英語知識點建模為例,務實去虛,進行目標基礎知識點的可量化分解(見下頁表1,受篇幅所限,不展示完整表格)。

表1:Unit 1 Encyclopaedias“目標知識結構模型”

(二)“參與對象模型”及“教育評價模型”

“目標知識結構模型”的建立是為“參與對象”接下來的“教育評價模型”評價目標達成度作準備。“參與對象”的架構為“學生、教師、家長”,“目標知識結構模型”為學生提供了明確的學習方向;家長能明確知道自己的孩子需掌握的知識點及進度,從而輔助監督其對知識點的完成;而教師把控全局,引導學生完成知識點的學習,解決其間出現的問題,并對他們對知識點的掌握度進行考核和評價。以下是模型的建立。

1.“學生現狀知識掌握度模型”

為了因材施教,并對教學方法效果進行評估,教師需要對學生的現狀進行了解,分組教學正是為了解決這個問題。教師根據相關知識點對學生進行分組并建立“初始知識結構模型”。

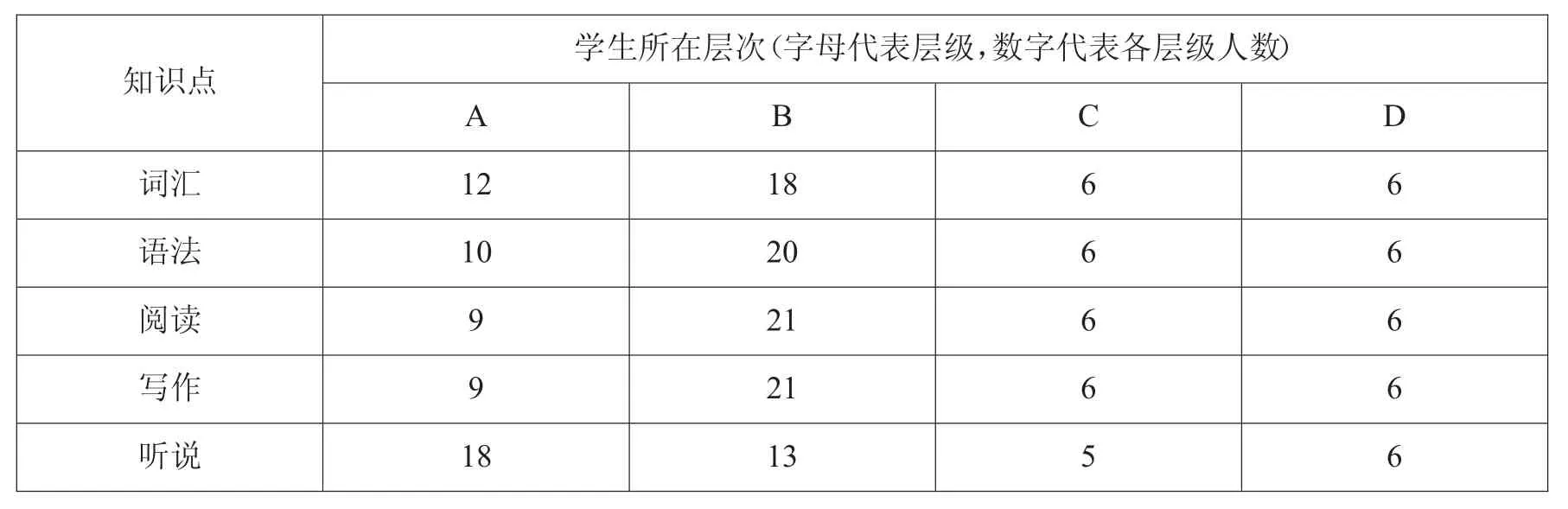

以學生掌握的詞匯層次為例(見表2):

表2:學生詞匯掌握度“初始知識結構模型”(大綱表)

A層次(12人)——學生基礎扎實,學習能力強,且有超前學習愿望,可以成為小組內的小老師。

B層次(18人)——學生基礎不夠扎實,接受能力比較差,但對學習英語感興趣,有一定的潛力。

C層次(6人)——學生基礎很差,記憶和理解都存在一定障礙。

D層次(6人)——學生學習態度很差,基礎弱,但學習能力不是大問題。

重復以上步驟,通過對學生進行相應的考核,最終完成詞匯、語法、閱讀、寫作、聽說掌控度模型的建立(見下頁表3)。

表3:學生知識掌握度“初始知識結構模型”

2.“學習進度教育評價模型”

家長在孩子的學習教育中時刻了解孩子的學習目標和學習進度,能起到積極的監督和促進作用。下面以詞匯、閱讀為例,說明“學習進度教育評價模型”的建立(見表4)。

表4:學生“學習進度教育評價模型”

從表4可以看出,如果監督和指導工作全部由教師單獨完成,顯然工作量太大,也做不到面面俱到,所以針對每個學生的掌控度監督,前期第一步皆由學生家長輔助完成,教師進一步核查,待形成習慣后,教師只對學生的完成度進行抽查即可。同時,每個階段選出執行度和學習效果最好的學生,樹立“學習標兵”,讓他們切實感覺到自身的進步,體驗到成功的喜悅,從而自發投入教育模型的學習。

(三)“學習方法模型”

在基礎學習法中,“學習方法模型”是最重要的。客觀來說,一方面,普通學校大部分學生的學習天賦相對名校的學生來說要略差一籌;另一方面,普通學校的學生基礎及師資相對名校的學生也要差點兒。但是,這就注定了普通學校的學生無法超越名校的學生嗎?初中生的思維模式尚未定型,只要有正確的“學習方法模型”,并嚴格執行,學生在這一過程中逐漸形成自我的“思維體系”,普通學校的學生是完全可以趕上甚至超過名校的學生的。教師嘗試了“周期學習法”的“學習方法模型”,并初步取得了較好的效果。下面以詞匯學習方法為例,說明“周期學習法”。

詞匯“周期學習法”的要點:

第一步:學習目標的分解和時間的指定。

1.Unit 1詞匯數量:28個。

2.掌握時間:5 天。D1(7 個)、D2(7 個)、D3(7個)、D4(7個);D5(28個)——總結。

第二步:學習目標(詞匯)的理解和應用。

第二步看似和第一步差不多,其實不然。第一步可以看作對詞匯形的理解,“形”可以理解為事物的表象,對一個單詞會聽、說、讀、寫就可以說是完成第一步了。而第二步可以說是一個詞匯的“意”,什么是“意”?就是事物的本質。能直接領會“意”再記憶固然好,但是,受天賦和領悟力所限,對于大部分人來說,很多事情往往是先記憶了,然后才能慢慢領悟。學生的學習也一樣,不能理解的,先記住,然后不斷理解,領悟力會越來越好。只有隨著自我的“學習方法模型”越來越完善,且領悟力不斷提升,才有超越天賦比自己更好的人的可能。

“學習方法模型”中的周期學習法強調目標的分解和時間節點的控制,且要盡量保證在計劃的時間節點內完成學習計劃。在時間維度上,“周期學習法”以天為單位,一天為一個檢驗成果的小周期總結,5—7天為中級周期總結,1個月為一個大周期的總結。

下面以詞匯為例,通過表格的形式說明“周期學習法”(見表 5):

表5:詞匯“學習方法模型”(周期學習法)

三、基礎學習法教育模型的評價

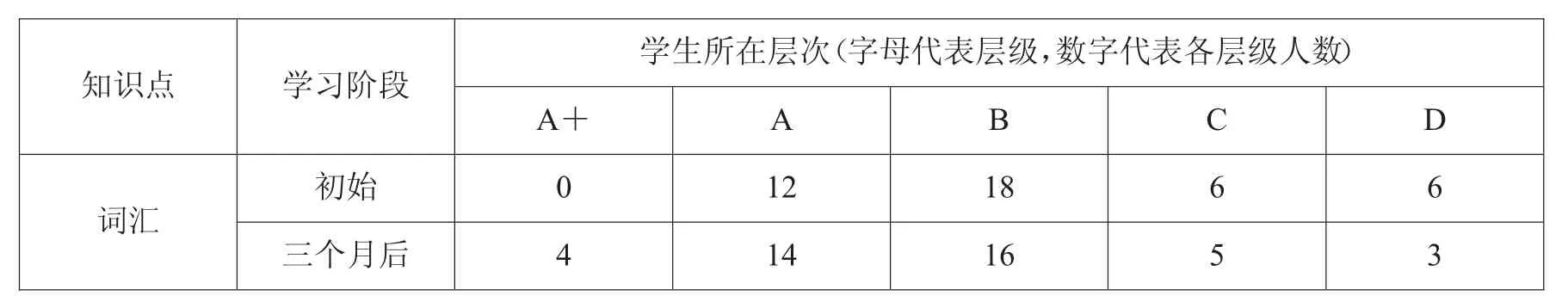

實踐證明,基礎學習法教學模型的應用效果是很好的,教師在應用基礎學習法三個月后進行了對比,效果明顯。下面以詞匯的掌握度為例,說明基礎學習法的應用效果(見表6)。

表6:學生詞匯掌握度效果對比(大綱表)

從表6可以看出,基礎學習法的應用效果明顯,有幾個特點:A+層級學生增加4個,由A層級學生轉變;A層級學生增加6個,由B層級學生轉變;B層級學生增加4個,由C/D層級學生轉變,其中,C層級學生1個,D層級學生3個。

基礎學習法的引入給能夠自主學習的學生提供了一把方向性“鑰匙”,相信隨著他們對基礎學習法的不斷理解,在建立了個人的學習方式及思維模式后,他們會走得更遠。同時,家長監督制度的引入,一方面可以使學生按時完成學習目標;另一方面可以讓他們感受到家長對自己的關愛和重視。

學生的成績是循序漸進的,由A到A+,由B到A,這和他們的學習基礎密切相關,對A、B、D類學生,正確的學習方法對他們的指導意義是明顯的,而對于C類學生,教師相對要付出更多精力。

結語

基礎學習法的成功之處在于其符合自然之道,在不同階段設立不同的學習目標,都可以用“周期學習法”達成。隨著學生的不斷成長及認知不斷深化,他們會不斷完善知識結構、認知結構和思維模型,最終成長為素質教育要求的人才。