“矮潘壺”的工藝特征與藝術氣質賞析

儲俊偉

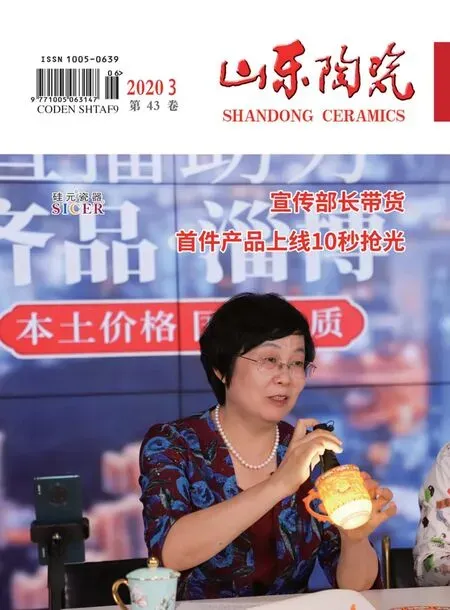

圖1 矮潘壺

對于有悠久飲茶歷史的中國來說,從不缺少精美的茶壺及各種烹茶器具,受茶道文化及其他各種中國傳統文化藝術影響,人們對這些茶壺、器具的關注遠遠超過了香茶本身,對這些器具的賞析也構成了茶道文化中的重要一部分。在各種烹茶器具之中,紫砂壺可以說是享譽中外,藝術水準極高。自明朝正德年間流行開來后,紫砂壺在不斷豐富自己的同時增加了知名度,尤其彰顯了中國陶器制作的極高水平與人們對飲茶品質的追求。如今的紫砂壺在堅守傳統底蘊的同時與時代相結合,不斷譜寫著屬于自己的新篇章。

紫砂壺經典款式非常豐富,圖1這件“矮潘壺”就來源于經典款式中的“潘壺”,以素雅靈巧,清新怡人為主要藝術特點。“潘壺”在造型上融合了掇球壺與仿古壺的特點,體現了紫砂壺內部之間的相互貫通,“矮潘壺”則是在“潘壺”造型之上強調壺腹的飽滿,使身形較矮,因此得名。這一壺型自誕生起就具有濃厚的人文氣息,壺名中的“潘”字來源于潘仕成家族,潘氏家族極愛飲茶與紫砂壺,在訂做的紫砂壺上常以“潘”字落款,這類茶壺大多身形小巧易于把玩,享譽中外,人們故稱之為潘壺,流傳至今已是紫砂壺中經典款式。

“矮潘壺”在造型上直接繼承傳統,首先是精致小巧。“矮潘壺”設計初衷即是可供文人雅士一邊品茶、把玩,一邊書寫詩文或繪畫,在壺型上首先就要求一個“小”字。此壺秀氣可愛又飽滿大方,將小而精致的特點表現的極佳,圓潤的身形可輕松置于掌中,使人感受紫砂壺藝術線面結構的靈巧細膩,感受此壺工藝之精湛。

“矮潘壺”要求渾圓飽滿。此壺壺身以壺腹部分最為突出,穩定住壺的身形與整體氣韻,底部形成圓形平底,凸顯壺的端莊氣質。壺蓋與壺頸部緊密相連,形似帽子,中央的圓形壺鈕如同珍珠一般宛若自然天成,不見手工藝人驚心打磨的痕跡。壺嘴為一彎嘴,角度的選擇與線條的承接均與壺身完美配合。耳狀的圓環把手鑲嵌在壺嘴對側,其飽滿富于張力的美與壺身各部分達成一致,使人們在手握把手時更能體會“矮潘壺”的圓潤之美。

“矮潘壺”對工藝細致程度有嚴格要求,這是體現其藝術氣質與人文精神的重要部分。此壺通體棕紅,色澤飽滿鮮亮,細膩的表面下是紫砂泥的自然紋理,水潤的光澤籠罩在壺中各處,使壺充滿明亮鮮艷的美感,烘托出壺高貴沉穩的藝術氣質,人們從壺中能直截了當地體會到紫砂壺藝術的純粹與古樸。全壺無裝飾,這就對壺的細致程度有更高的要求,要保持一種精心但不做作的精致美感,才能將壺打造成光明磊落的君子,無論是飲茶活動中還是在書桌伴讀,此壺都能明確找準自己的位置,這樣也是對壺使用性能的一種豐富,能夠使壺較好地融入高雅藝術活動與人們日常生活中,有利于其自身及紫砂壺藝術的傳播。

“矮潘壺”的制作采用最為傳統的制作工藝,不以華麗炫技為主,重在內涵氣韻等的表達,這與此壺的設計初衷是相一致的。“矮潘壺”誕生之初廣泛應用于親友相贈與書桌伴讀,均強調一種內心的真誠,它的藝術價值是在時間長河的沉淀中逐漸豐富起來的,在面對此壺時總會使人聯想起親友之間的美好往昔,抑或是靈光一現,促成創作。“矮潘壺”造型結構簡約清爽,融紫砂圓器、光器之特點為一體,以人文精神為其創作根基,展現了中國紫砂壺藝術更為深邃的美。在紫砂壺款式大大豐富的今天,“矮潘壺”以一派素雅帶我們走入紫砂壺藝術的內部世界,感受到中國人的制壺智慧以及對紫砂壺藝術的熱愛。

“矮潘壺”可以看作是一件杰出的仿古之作,是展現紫砂壺“打身筒”技法與圓器線面構造特征的極好范本。壺身的“矮圓”特征是設計的一個難點,過高或過扁都會影響壺造型特征與氣韻的表達,這需要手工藝人牢牢掌控壺面弧度,在簡約造型之中的每一處都包含巧思與不朽的匠人精神。

中國傳統文化中講究樸素的自然美,“矮潘壺”“清水出芙蓉,天然去雕飾”的藝術氣質正是指向這一古典審美價值觀念。“矮潘壺”揭示其簡約造型之中的文化底蘊與人文精神,強調紫砂壺藝術的內外兼修的藝術品質,在全面感受此壺藝術之美的同時也是一次對中國紫砂壺藝術氣質的了解。