賞析“秦漢風韻壺”的傳統藝術特色

崔 娟

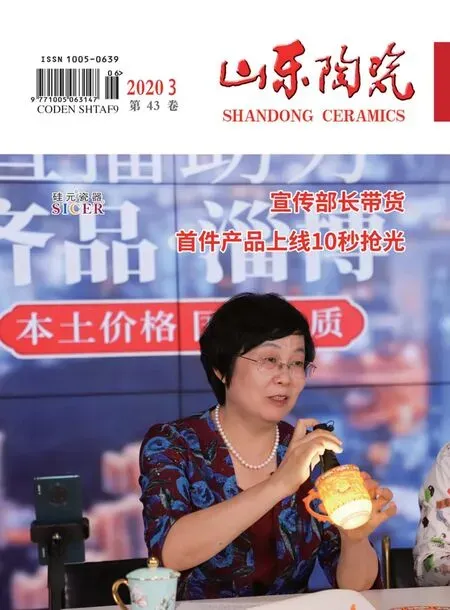

圖1 秦漢風韻壺

“秦漢風韻”一詞包含著中國歷史上兩個偉大輝煌的朝代——秦朝與漢朝。秦漢時期,中國不僅在政治、經濟方面成就顯著,在文化藝術方面也頗有建樹,直至千余年后的今天仍具有深刻影響,秦漢時期所形成的藝術風格也被稱為“秦漢風韻”流傳下來,并呈現于紫砂壺藝術創作之中,甚至成為紫砂壺藝術中的經典造型之一,其基本特點為大氣莊重,極具大國風范之美。手工藝人在歷史文化的基礎上,結合個人理解與審美特點,運用多種藝術手段使每一件“秦漢風韻壺”在表現中國風格之時具有個性特征。

圖1“秦漢風韻壺”從整體造型上看莊嚴肅穆,有穩重華貴之感。在造型上,此壺來源于傳統圓器,尤其將圓器圓中有方的境界展現地較為完美。圓形是紫砂壺中的經典造型,圓圓的壺身與茶道文化的那種優雅、隨和有內涵的氣質相同。除了珠圓玉潤這一典型特征外,秉承“天圓地方”審美取向的國人常將圓器與方器特征融合起來,以表現中國古典藝術多元、開闊的胸懷,此壺的設計便體現出這一點。

“秦漢風韻壺”壺身為一扁圓柱體,壺身十分端莊穩重,壺面運行平穩,自然圍成大氣自然的壺身。壺身上下兩側線條清晰而柔軟,較好地體現了紫砂壺線條與面之間的構造。壺身方圓相當,體現出曲直合一的特點,在柔和飽滿中透露堅毅穩重,做到了剛柔相濟,既有君子般的超凡脫俗,隨意平和,又像霸氣非常的武將,一展大國風范。在制作時,除了傳統的拍泥片、打身筒的技法外,手工藝人要對壺身上下線條進行強調,主要在于二者與壺身之間轉折的自然,維持壺身內部結構的端正,可以說是壺的“骨骼”,由于壺身在整件壺中占有主要位置,制作精美而穩重的壺身也有利于其他結構部分的藝術美表現。

向壺身上部看,此壺有一個過渡平緩內斂的頸部,這一部分是壺身與壺蓋之間的分隔,形成平滑的肩部與壺身自然相接。向壺身下部看,壺底部中央是小小的圓形平底,它的存在托起了整個壺身,與頸部相結合,使原本較為寬厚肅穆的壺身更加高聳,達到橫向與縱向的平衡感,是對紫砂壺結構效果的強化。

壺頸部的壺蓋與壺鈕可以看作是一體。壺蓋為圓形,在上方形成一定的凸起,中央的壺鈕造型比較別致,它的兩側部分與壺蓋兩側線條自然承接,與壺蓋融為一體,頂端唯一橫梁,與壺身上下部分的線條相對應,壺鈕中間為一圓形孔洞,這一設計十分精巧,在制作時具有一定的難度,提升了壺的工藝價值;另一方面,這種設計使人們在使用時可以用一指輕松勾起壺蓋,提升了壺的使用價值。這一小小的壺鈕恰恰體現了手工藝人對于紫砂壺制作工藝的琢磨,于大氣磅礴之中融入個人巧思。

壺身兩側的壺嘴與把手具有典型的四方特點,二者線條轉折有力,棱線分明。把手上部做特殊處理,手工藝人使把手上方呈現高低起伏狀,形似古代門窗邊緣的框線,將秦風漢韻這一古典韻味表現的更為具體,又與壺鈕上方的處理保持一致。

此壺在壺身中央還結合了陶刻紋樣裝飾。紋樣均勻整齊地分布于壺身中央,其靈感源自中國古典吉祥紋樣,這也是在中國傳統藝術中用于表現古典韻味的一種手法。此壺選用了獨特的青段泥料來燒制,這是一種質地溫潤,堅硬細膩的泥料,燒制后的棕色壺身具有獨特的金屬感,與壺身造型、裝飾相結合,將秦漢風韻的古樸感、深厚感體現的恰到好處,是壺藝術氣質的重要組成部分,使壺的傳統藝術氣息更加濃厚。

“秦漢風韻”凝結著中華傳統民族對于傳統文化藝術的認同感與敬仰感,紫砂壺本就是中國傳統陶制藝術品與文化的重要組成部分,手工藝人以秦風漢韻為主題制成這件紫砂壺,完成了對于傳統的繼承與發展。在此件紫砂壺中,我們品味到中國傳統文化的深厚性,感受到紫砂壺線面構造的精巧卓越,“秦漢風韻壺”如同從歷史中緩緩現身,于沉穩厚重間帶著一身光鮮。

綜上所述,“秦漢風韻壺”傳統氣息十分濃厚,本文主要透過其造型結構、裝飾、泥料等幾部分對壺的傳統氣質進行揭示,能清楚地感受到中國傳統文化藝術與紫砂壺之間相互作用的關系。深厚的傳統文化藝術底蘊是紫砂壺得以傳承的重要基石,只有充分了解傳統文化,靈活掌握紫砂壺制作工藝,才能使紫砂壺藝術有更加美好的未來。