“漢韻壺”的藝術特征賞析

沈 潔

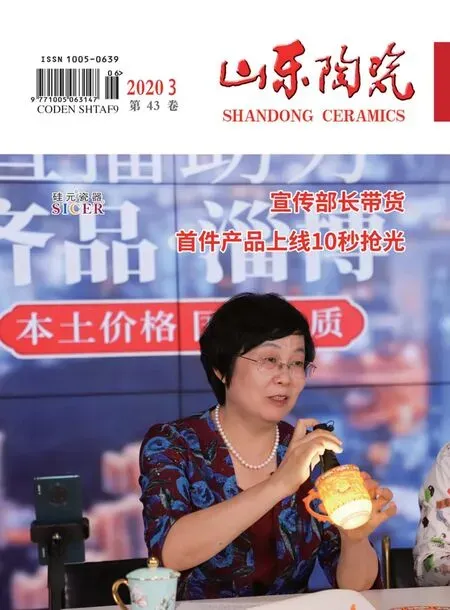

圖1 漢韻壺

紫砂壺是中國傳統(tǒng)陶器作品中又一偉大的創(chuàng)造,在各種各樣的中國傳統(tǒng)陶瓷茶壺中,紫砂壺是實用性與藝術成就最高的一種,以致在其發(fā)展的五百余年間都被人們認為是最好的泡茶器具。紫砂壺是在中國陶制技藝成熟、茶道文化的廣泛傳播與中國文化藝術蓬勃發(fā)展的基礎上發(fā)展開來的,明朝正德年間是紫砂壺藝術發(fā)展的一個轉折點,在此之前,中國已有紫砂制品出現(xiàn),但并未形成規(guī)模。自“供春壺”問世后,紫砂壺在中國乃至全世界逐漸站穩(wěn)了腳跟,制壺名家輩出,從外在的造型裝飾到內部的氣質文化均得到豐富,形成了今天繁榮發(fā)展的局面。

圖1“漢韻壺”是一件造型獨特,韻味古樸厚重的紫砂壺作品,手工藝人主要是通過線條與面之間的構造彰顯壺的特色,素凈淡雅的壺面對壺之造型是一種襯托,重點在于表現(xiàn)漢韻氣質,選擇文化視角對此壺進行賞析能夠準確把握其藝術特征。

“漢韻壺”首先在造型上給人以奇特之感。上窄下寬的壺身十分高挑,壺身線條流暢優(yōu)美,底部最為圓潤飽滿,形似一個寬大的碗,底部銜接上平穩(wěn)端正的小平底以維持壺身穩(wěn)定,整體造型與傳統(tǒng)的酒壺十分相似。這一壺身造型與經典的“柱礎壺”十分相似,“柱礎壺”最早出現(xiàn)于清代,以上小下大的微收壺身為典型特征,形似圓形石凳,穩(wěn)健厚重。“柱礎”是中國建筑構件的一種,俗稱“磉盤”。它是用來承受房屋壓力的基石,也可使房屋避免受潮,是房屋建筑中十分重要的一部分。柱礎的材質與樣式經歷朝歷代發(fā)展得到了擴展,這一造型后被紫砂壺藝人注意到,就成為一種經典的紫砂壺造型了。

“漢韻壺”除了借鑒柱礎的造型外,還與漢朝人所著的有寬大裙裾的漢服有相似之處。在制作時,手工藝人先用泥片圍好壺身,調整好壺面弧度,此壺腰身極為纖細苗條,壺身線條自上至下運行流暢,變化自然,較之傳統(tǒng)的柱礎多了些輕盈之感,似飄揚的裙裾,象征漢朝大氣磅礴,瀟灑開放的氣韻風范。壺身下半部分形似一個大碗,與主體壺身銜接形成一個飽滿圓潤的底部,使壺身結構更加立體飽滿,具有層次感,線條與壺身兩側線條的弧度完美配合,凸顯出紫砂壺的線條美與圓潤之美。壺底部鑲嵌上圓形小平底,將壺身襯托的更加高挑,由此可見,壺身主體是由三個部分組合而成,鮮明地體現(xiàn)出紫砂壺結構的特點與漢韻氣質。

壺身兩側的壺嘴與把手恰好鑲嵌于“腰”的部分。壺嘴是直嘴的變式,手工藝人沒有刻意強調線條的筆直,而是使其呈現(xiàn)出一種輕微的起伏感,使壺嘴更為流動柔美。與壺嘴相對的圓環(huán)形狀把手則具有典型的四方特征,與壺身清晰的結構感是相對應的。這兩部分雖然小巧,但在線條上有曲有直,柔和流動與俊朗利落皆在其中有所體現(xiàn),擴展了壺的觀賞空間。

飽滿凸出的圓形壺蓋與壺口處緊密相接,形成立體的子母線,子母線的設計使壺蓋結構更加飽滿,與其他部分的結構保持一致。壺蓋中央的壺鈕與壺身造型一致,兩側富于變化的線條與壺蓋自然承接,看上去就像是一體打造,展現(xiàn)出紫砂壺工藝的精湛,與壺身造型相互呼應,具有和諧美。

整件紫砂壺沒有多余裝飾,手工藝人主要運用線面結合而成的獨特結構來彰顯壺的文化底蘊。壺身飽滿亮麗的紅棕色大氣華美又不張揚,象征著漢朝時期那種豐富多元的深厚文化底蘊。沒有多余的裝飾,紫砂泥的那種溫潤有質感的美在此壺中得到了完美呈現(xiàn),清晰的砂質顆粒是自然留下的痕跡,也是古老中華民族內斂博大的象征,使壺具有深厚的古典風韻。

“漢韻壺”是一件綜合美學特征十分明顯的紫砂壺作品,從中可以欣賞到柱礎的建筑美與漢服之服飾美,這二者都反映出中國古典的審美追求,在紫砂壺中這二者通過一種融合的方式呈現(xiàn)出各自特征,共同服務于紫砂壺的結構氣韻表達,最終將漢朝風韻還原出來,使我們透過一件小巧的紫砂壺感受到中華傳統(tǒng)文化藝術之美,感受到紫砂壺藝術智慧而深厚的美感。

“漢韻壺”主題鮮明,造型結構十分獨特,本文通過對其造型結構及泥料等進行分析,揭示出“漢韻”這一藝術氣質是如何體現(xiàn)出來的。這件紫砂壺具有濃厚的傳統(tǒng)韻味與一種充滿現(xiàn)代氣息的活力,這說明了紫砂壺藝術的發(fā)展,只有在傳統(tǒng)之上不斷更新,才能促進自身發(fā)展,也為中國傳統(tǒng)文化藝術提供了新的載體。