縣域城鎮化進程中農業轉移人口戶籍選擇邏輯與政策導向

李文茂

摘要:文章基于山東省的數據分析,發現縣域城鎮農業轉移人口多為城鎮擴張導致的就地轉移人員和周邊農村以家庭為單位的城鄉兩棲人員構成。與大城市不同,縣域城鎮公共服務的可及性與戶籍關聯性不強,且城鄉戶籍含金量正經歷此消彼長的過程。由此,縣域城鎮農業轉移人口問題政策選擇的關鍵并不是引導農村籍人口在城鎮落戶,而是著眼于跨越城鄉狀態下家庭的穩定和幸福,提升其融入城鎮能力并充分保障農村權益。

關鍵詞:縣域城鎮化;農業轉移人口;戶籍;公共服務;山東省

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.06.014 中圖分類號:C922/TU981

文章編號:1009-1483(2020)06-0099-05 文獻標識碼:A

Logic of Household Selection of Rural Migrant People and Policy Choice in the Process of County Urbanization: Based on Data in Shandong Province

LI Wenmao

[Abstract] The data analysis of Shandong Province shows that new urban people are mainly composed of rural residents caused by urban expansion and rural residents in the surrounding countryside whose families are raised across the urban and rural. Different from big cities, the connection between public services accessibility and household identity is week in counties, and the value of urban household identity is falling and rural one is rising. Therefore, the key problem rural migrant people in counties are facing is not urban household identity′s acquisition but improvement of their working skills in counties and protection of their rural properties.

[Keywords] county urbanization; rural migrant people; household registration; public service; Shandong Province

引言

當前,在我國的城鎮化進程中,人口流動已不再單純是從農村到城鎮、從小城鎮到中小城市和大城市的單向流動,而是集聚與分散并存的多元、多方向流動[1]。其中,農業轉移人口及其家庭向其家鄉附近的城鎮聚集,實現就地就近城鎮化是重要的方向之一。縣域城鎮的戶籍含金量、公共服務可及性,以及農業轉移人口的本地屬性,決定了縣域城鎮農業轉移人口問題的政策著力點并不在于引導其在城鎮落戶上。

城鄉二元分割的戶籍制度歷來被學者所詬病。經過近四十年的漸進式戶籍制度改革,時至今日,戶籍制度仍然是人口遷移管制的重要手段,城鎮戶籍人口和非戶籍人口在勞動就業、子女教育、社會保障等方面仍然存在一定的差別。據周天勇等的測算,人口遷移管制對消費、收入和總產出都造成了較大的負面影響[2]。實際上,戶籍制度并不直接對農村人口的遷移發揮約束作用,而是作為各項政策制度實施的載體對鄉—城人口遷移發揮約束作用。

戶籍制度改革不僅使公民身份由鄉到城的轉變變得更容易,更重要的是使與戶籍相關聯的教育、醫療、就業、社保等一系列城市待遇能夠讓進城農村人口同等享受。蔡昉從勞動力供給角度闡明,戶籍制度改革或提高戶籍城鎮化率可帶來“一石三鳥”的改革紅利,一是增加勞動力供給,二是發揮資源重新配置作用,提升全要素生產率,三是擴大中等收入消費群體[3]。現行戶籍制度改革是促進人口流動、延續人口紅利的制度手段,服從于各級政府追求經濟增長的需求。陳波等提出,隨著人口形勢的嚴峻程度逐步加劇,以及由此導致的負面結果逐步顯現,通過制度改革深挖人口紅利幾乎是必然趨勢[4]。

就地就近城鎮化是相對于異地城鎮化而言的。辜勝阻等學者提出,就近和就地城鎮化是中國城鎮化進程中有別于異地城鎮化的一種獨具特色的道路[5]。李強對就近城鎮化和就地城鎮化作了界定,“就近城鎮化”是指近距離遷移到家鄉附近的市鎮,主要為以地級市和縣級城鎮為核心的城鎮化;“就地城鎮化”突出了農村的就地改造,指農民在世世代代居住的鄉村地區,完成了向城鎮化、現代化的轉型[6]。人口就地就近城鎮化,主要是依托縣域、中心鎮和農村新型社區實現人口聚集[7]。實際上,從近年來全國農民工流向數據來看,本地農民工數量上升的速度快于外出農民工,表明農民工回流趨勢具有普遍性。

對于近距離流動人口,尤其是縣域內由鄉到城的流動人口,是否在城鎮落戶并不重要。對改革城鄉二元戶籍制度—實現城鎮待遇共享—增加勞動力供給—延續人口紅利這種假設進行細致考察,會發現其中的邏輯在廣大中小城市尤其是在縣域城鎮這個層面并不成立。如果把大城市戶籍制度改革和異地城鎮化的策略在縣域城鎮一以貫之,甚至作為重點制度改革內容,那將是避重就輕的政策導向。

1縣域城鎮戶籍與公共服務的關聯

1.1公共服務可及性

《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》印發以來,農業轉移人口市民化作為新型城鎮化工作的首要任務,是基于“長期工作生活在城市的農村籍人口,卻不能與城市戶籍人口同等享受子女教育、住房保障等城市待遇”這種判斷基礎之上的決策。山東省縣域城鎮的調查顯示,這種判斷并不完全成立。戶籍的重要性在于戶籍與公共服務產品的掛鉤程度,以及公共服務供給品的相對稀缺性。經過多年的戶籍制度改革,落戶限制門檻在縣域城鎮已經基本不存在,而且經過多年城鎮建設投入,公共服務供給能力已極大提升。

首先,縣域城鎮公共服務的享受與戶籍掛鉤程度低。與農村地區相比,縣域城鎮的教育、醫療、養老、社會保障、住房保障等公共服務資源配置好得多,但一般講來,這些優質資源的享有并不取決于是否擁有城鎮戶籍,而更多取決于農業轉移人口的經濟條件——能否在城鎮獲得穩定就業和購房定居[8]。僅部分中小城市在子女教育一項與城鎮戶籍尚有較強關聯,醫療、養老、社會保障等基本公共服務的可及性與城鄉戶籍關聯性不強,而能否享受更優質的公共服務取決于居民家庭的財力。而且,居住證制度的推行進一步降低了享受公共服務與戶籍的關聯。

其次,縣域城鎮公共服務產品稀缺性不高。近年來,縣域城鎮教育、醫療、養老等公共服務設施不斷完善。相對于大城市,縣域城鎮公共服務產品的稀缺性并不強。一項山東省中小城市調查顯示,多數縣市教育設施配套完成率實現100%,絕大多數城市中小學平均每班人數符合班額人數限定,基本解決了大班額問題。縣人民醫院、婦幼保健院擴建等重點工程積極實施,醫療衛生資源配置更加充足,新增人口的醫療衛生資源需求得到滿足。醫養結合作為新興的養老模式在中小城市悄然興起,一些醫院增設了養老服務,醫療服務延伸到社區住戶,社會資本也紛紛介入,養老服務的“最后一公里”問題正在探索破解。

因此,在縣域城鎮公共服務的可及性與戶籍關聯性不強。在這種情況下,通過戶籍城鎮化率和常住人口城鎮化率之差來反映縣域城鎮農業轉移人口的市民化程度是不恰當的。以上分析也可用來解釋大量人戶分離現象的存在,即戶口在農村,工作生活在城鎮的現象。

1.2城鄉戶籍含金量的反轉

當前,山東省縣域城鎮的落戶限制已經完全放開,但農村人口轉戶至縣級城市數量十分有限。調查發現,不僅農村人口不愿放棄農村戶籍,落戶城鎮,而且很多城鎮戶籍人口試圖遷戶至農村。這主要是由縣域城鎮的戶籍含金量不高和農村戶籍含金量的提升造成的。

縣域城鎮戶籍含金量不高。歷經多年的戶籍制度改革、糧食供給制度改革、農產品市場價格改革和城市公共服務供給制度改革,我國的城鄉二元制度壁壘已經發生了較大轉變。在城鄉居民基本養老和基本醫療保險、義務教育經費、城鄉就業創業扶持、基本公共衛生服務等諸多方面已實現城鄉同等待遇。除了在某些縣域城鎮子女受教育權利仍與城鎮戶籍還有關聯外,多數縣域城鎮的城鎮戶籍身份的優越性已不明顯。

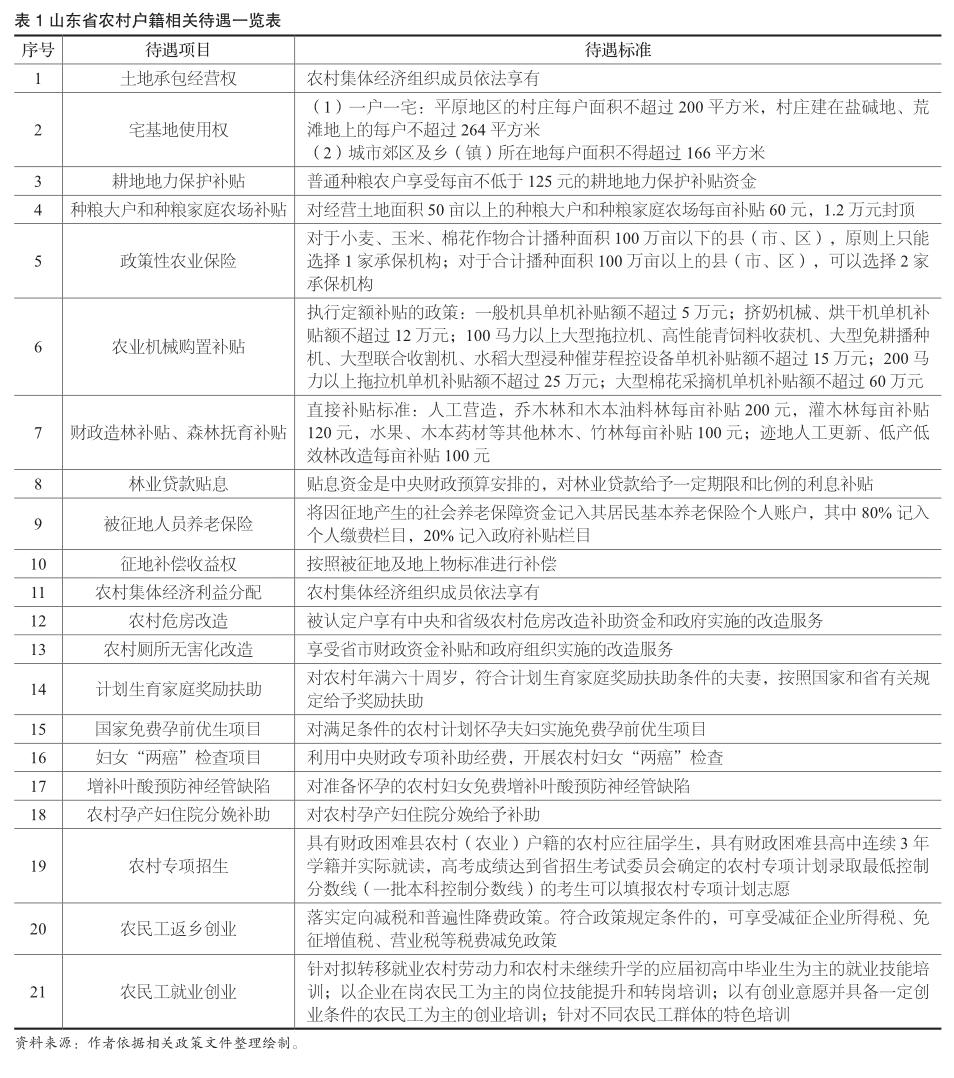

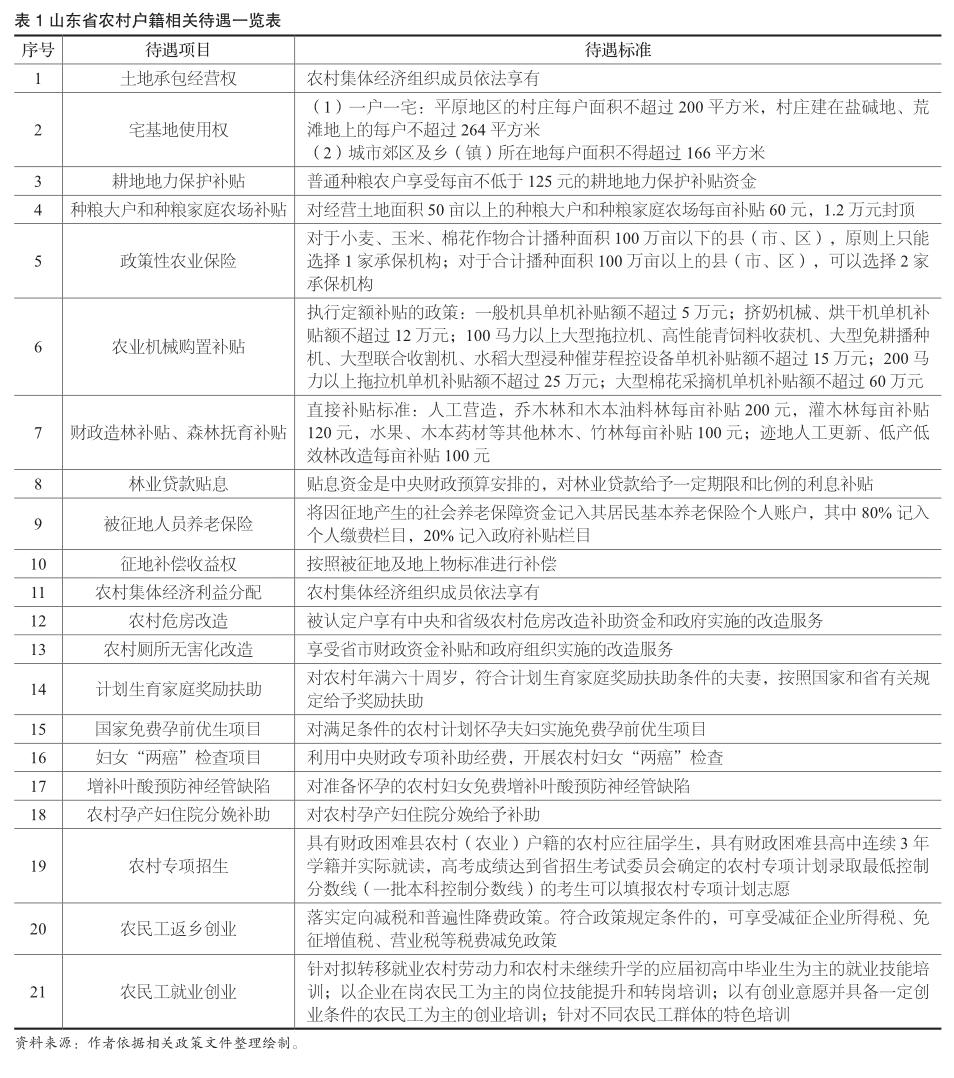

農村戶籍含金量不斷提升。與城鎮戶籍含金量下降相反,農村戶籍含金量在一定程度上上升,尤其是在城市近郊,土地和房產因為區位良好而價值攀升,居住在這些地方的農村人口是城鎮化進程中的較大受益者。雖然中央政策多次強調,不得以退出承包地和宅基地作為農民進城落戶的條件,但農村戶籍與上述“兩塊地”的關聯在實際中并沒有明確脫鉤。正在實施的農村集體產權制度改革中,農村集體經濟組織成員身份的確定也往往和農村戶籍相關。在居住方面,農村居民享有農村危房改造、農村廁所無害化改造等各級財政補貼;衛生計生方面,享有城市居民所有沒有的農村婦女“兩癌”免費檢查、農村育齡婦女免費增補葉酸,以及孕產婦住院分娩補助等;就業創業方面,享有農村青年創業小額貸款、農民工返鄉創業貸款等優惠政策(見表1)。

2縣域城鎮農業轉移人口構成

近年來,山東省以縣級城市為主體的中小城市成為聚集人口的重要載體。縣級城市的農業轉移人口主要來自三部分:一是由于城市擴張原有農村地區人口納入城區范圍;二是周邊農村地區人口進城居住就業;三是其他外出農民工返鄉。其中第二三部分有重疊。

2.1城市擴張:原有居民就地城鎮化

城市擴張涉及新城新區建設、開發區建設、行政區劃調整(鎮改街道、村莊改社區)等行為。在符合規劃和土地用途管制前提下,大量村莊整建制地納入城區范圍。村民的轉變不僅僅是在鄉城身份上,與身份相關的一系列制度設置也發生由鄉到城的轉變。這種轉變是全方位的:農村的宅基地由農村集體建設用地轉變為國有建設用地,農村集體產權轉變股份制或股份合作制,村民委員會改設為城市居民委員會,行政區劃代碼由農村屬性調整為城市屬性,符合被征地農民養老保險條件的,參加被征地農民養老保險,納入城市社會救助范圍,符合條件的依法按照城市標準享受。

經過多年實踐探索,一整套的涉及土地征收、建筑物拆除、勞動力安置、土地開發的實施策略和辦法逐步成熟,大量農村人口實現就地完全市民化。在城中村改造過程中,居民身份短時間內實現了轉換,鄉—城二元制度的轉變也最為迅速、集中、密集和完整。由于城市擴張導致的新增城市人口占除了自然增長之外的新增城鎮人口的比重在50%以上,構成新增城鎮人口的主體。這部分人口戶籍的改變是被動的。

2.2縣城購房:家庭就近城鎮化

近年來,到縣城購房成為縣域內本地農村人口一種較普遍行為。山東省西部某縣調研數據顯示,30%以上的農村家庭在縣城以上的城市購買樓房,有少數村這一比例超過50%。農村接近婚齡的未婚男性,基本都會在縣城購房。冬季,有條件的農村老人也會選擇在縣城居住。對于有條件的農村居民,到縣城居住享受更好的居住條件、子女享受更優質的教育資源甚至父母享受更舒適的晚年生活并不再是奢侈的追求。此外,家用汽車的普及帶來了通勤的便利,農村居民的活動半徑極大延展。

在縣城購房安家的主要原因是婚姻、子女教育和改善居住條件,而并非在縣城就業。將家安在了縣城,也并非意味著在縣城安居樂業,而只是人口擺動的軸心由農村遷至縣城。這部分人以家庭為單位,生產生活上選擇代際分工、跨越城鄉的策略——年輕勞動力外出務工,長輩進城照看孫輩、回鄉經營農業,未成年人在縣城上學。由于前文所述原因,這部分人落戶城鎮數量也不會很多。另外,在縣城務工而不在縣城居住的人口,對縣城沒有歸屬感,成為新增城鎮戶籍人口的可能性更小①。

2.3農民工返鄉:倒卷式回流

農民工返鄉并非簡單地“返回鄉村”,而更多的是返回家鄉的鄉鎮、縣城,構成當地的城鎮常住人口。農民工返鄉現象的背后,是人口結構的深刻變化與經濟結構的全面調整。《2018年農民工監測調查報告》顯示,農民工平均年齡由2010年35.5歲提高到2018年的40.2歲,提高了4.7歲,50歲以上農民工所占比重由2010年的12.9%提高到22.4%,提高了9.5個百分點[9]。老一代農民工在體力、技能上都難以適應新形勢下的工作要求。這是一種倒卷式的波浪式人口流動[10],最先出去的浪花有相當一部分會倒卷回來,這些倒卷回來的浪花構成了流出地城鎮化的人口來源。這部分人落戶到縣域城鎮的可能性也不大。

這三個方面的農業轉移人口構成了縣域城鎮除了自然增長之外的新增城市人口的主要來源,但真正實現戶籍由鄉到城轉變的是第一方面人口。以家庭為單位的城鄉雙棲人口,落戶城鎮的數量很少,他們是城鄉利益均沾的群體。戶籍在農村、安家在縣城、務工在較大城市成為農業轉移人口的一種特有生存境遇,人戶分離、職住分離的狀態沒有改變。

3就地就近城鎮化政策著力點

農業轉移人口問題的關鍵不是讓跨越城鄉的人口實現在城鎮落戶,而是承認他們城鄉“兩頭”都占的現狀,讓他們在城市宜居宜業,在農村兼顧農業生產[11]。對現階段“亦城亦農”“半城半農”生活的尊重,是針對農業轉移人口的明智態度。實現農業轉移人口在城鄉流動中家庭的穩定和幸福是政策的著力點之一,本文提出主要建議如下。

3.1增加縣域城鎮就業機會

縣級城市功能先天不足,有很好的生活、消費的功能,卻不能提供充足的就業崗位。因此,應通過發展縣域經濟、壯大二三產業、扶持中小企業發展等途徑拓寬農村勞動力轉移渠道,適應農村勞動力就地就近轉移需要,增加農民非農就業機會。構建和完善返鄉農民工創業政策體系、創業平臺體系和創業服務體系“三個體系”,引導和鼓勵返鄉人員投資創業,以創業帶動就業。適應新舊動能轉換要求,在產業結構優化升級過程中嚴密關注勞動密集型企業等就業情況,建立規模裁員和失業風險預警機制,支持企業穩崗,做到轉崗不下崗,轉業不失業。

3.2提升縣域城鎮產業支撐能力

結合資源稟賦和區位優勢,進一步明確縣域城鎮的主導產業和特色產業。制造業基礎較好的縣域城鎮,充分利用土地、人力等綜合成本低的優勢,優化營商環境,積極承接中心城市產業轉移,推動制造業規模化、特色化、集群化發展,推進制造業邁向中高端。位于沿海的縣域城鎮主動承接海洋科技成果轉化落地,參與構建完善山東省現代海洋產業體系。以土地、山水資源見長的農業大縣(市)以積極培育市場參與主體,搭建資源整合平臺,持續推進一二三產融合發展。資源受限和呈收縮趨勢的縣域城鎮,通過優化產業結構來增強城市產業競爭力,實現小而強的精致化發展。

3.3提高農業轉移人口在勞動力市場的競爭力

農業轉移人口就業技能的提升,關系到勞動力再生產的問題。進一步完善政府購買職業培訓服務,通過招標培訓機構提供對接當地勞動市場需求的職業培訓、建立社區培訓學習中心等方式,向重點群體免費提供更多的信息技術和就業技能培訓。將重點群體納入職業院校招生范圍,靈活采用彈性學習時間和多元教學模式,提升融入城市的就業能力。農業轉移人口下一代,無論是在城市還是留守在農村,都應享受與城市孩子同等的教育資源。

3.4在保護農村產權基礎上分享發展成果

實施鄉村振興戰略,實現城鄉融合發展,首要的是破除人口、土地、資金、技術、信息等要素在城鄉之間雙向流動的障礙。在這個過程中,政策導向上一是要保障農業轉移人口利益不受損,二是要讓農業轉移人口分享發展成果。農民土地收益分配機制的明確,關系到農業轉移人口對未來的穩定預期。應維護已在城鎮居住生活的農業轉移人口的土地承包權、宅基地使用權和集體收益分配權。加快戶籍變動與農村“三權”脫鉤,不得以退出“三權”作為農民進城落戶的條件。除實際居住生活在農村,擁有宅基地使用權和土地承包經營權且以農業收入為主要來源的公民可落戶農村外,嚴格限制城鎮居民到農村落戶,維護農業轉移人口既有權益。實施產權保護只是最基本的,農業轉移人口在資本、科技、信息等要素下鄉過程中,可充分利用農村集體經濟組織成員身份,以股東身份分享農村地區發展成果。此外,農村集體建設用地入市后的增值收益,應向農村籍人口分配傾斜。

4結語

縣域城鎮的戶籍含金量、公共服務可及性與農業轉移人口的本地屬性,決定了縣域城鎮農業轉移人口問題的政策著力點不在于引導其落戶上。農業轉移人口在勞動力市場的弱勢地位是由過去的城鄉不均衡的投入制度造成,是長時間累積作用于人的結果。著力提升農業轉移人口在勞動力市場上的競爭力,提升融入城鎮的能力是問題的關鍵。在此輪農村資源價值提升過程中,如果農村產權得不到有效保護,農村籍人口權益有進一步被剝奪的可能。在縣域城鎮,農業轉移人口市民化的問題不是在城鎮各項權益是否有權享有的問題,而是農業轉移人口以家庭為單位提高生活境遇的問題。

注:

①山東某縣調查數據顯示,因在縣城務工經商而落戶縣城的僅占所有落戶人員總數的0.3%,因其他原因落戶縣城的占比情況為:招生,2.8%;購房租房,6.5%;投靠親屬,57.3%;錄用聘用,20.8%;退役,10.5%;其余為退休回原籍、其他原因,1.8%。

參考文獻:

[1]蔡昉.中國特色城市化道路及其新內涵[N].光明日報, 2018-08-14(11).

[2]周天勇,王元地.中國:增長放緩之謎[M].上海:格致出版社,2018.

[3]蔡昉.戶籍改革可及時釋放經濟紅利.公關世界[J]. 2016(11):57-59.

[4]陳波,張小勁.內部激勵與外部約束——新一輪城市競爭中的戶籍制度改革邏輯[J].治理研究,2019(2):88-97.

[5]辜勝阻,易善策,李華.中國特色城鎮化道路研究[J].中國人口·資源與環境,2009(1):47-52.

[6]李強,陳振華,張瑩.就近城鎮化與就地城鎮化[J].廣東社會科學,2015(1):186-199.

[7]馬海韻,李夢楠.人口就地就近城鎮化:理論評述與實踐進路[J].江海學刊,2018(6):105-111.

[8]楊華.論以縣域為基本單元的鄉村振興[J].重慶社會科學, 2019(6):19-34.

[9]國家統計局.2018年農民工監測調查報告[R],2019.

[10]周飛舟.城鎮化的社會學研究——從工業城鎮化、土地城鎮化到人口城鎮化:中國特色城鎮化道路的社會學考察.社會發展研究[J],2018(1):41-64.

[11]朱曉陽.鄉—城兩棲與中國二元社會的變革[J].文化縱橫,2018(4):88-93.

——山東省濟寧市老年大學之歌