基于旅游目的地建設的西北城郊型村莊空間調控探略

余侃華 任梅梅 侯全華 張薇

摘要:本文以城郊型村莊在旅游發展中出現的投資、產品、環境、設施、制度等五個方面的困境為導向,立足于我國鄉村旅游發展歷程,在資源稟賦和休閑需求的驅動下,探討基于旅游目的地建設的城郊型村莊融合發展模式、特征及危機應對措施。基于西北地區陜西省西安市閻良區村莊規劃的實證,在解讀現狀和梳理旅游資源的基礎上,通過主客交往、供需關系和示范效應的作用機制,以旅游目的地建設為指向,提出空間整合、文化融合、設施一體、體制創新等空間調控策略,以紓解城郊型村莊發展困境,為創新村莊轉型發展路徑提供新思路。

關鍵詞:旅游目的地;城郊型村莊;村莊轉型;空間調控;西安市閻良區

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.06.016 中圖分類號:F292/TU982.29

文章編號:1009-1483(2020)06-0110-09 文獻標識碼:A

A Probe into the Spatial Regulation in Suburban Villages Based on the Tourism Destinations Construction: Taking Yanliang District in Xian City as an Example

YU Kanhua, REN Meimei, HOU Quanhua, ZHANG Wei

[Abstract] This article is guided by the dilemmas of investment, products, environment, facilities, and systems in the development of tourism in suburban villages. Based on the development process of rural tourism in China, driven by resource endowments and leisure needs, this paper discusses the suburban villages integration development model, characteristics and crisis response measures under the background of tourism destination construction. Based on the empirical analysis of the village planning in Yanliang District of Xian City in northwest China, on the basis of interpreting the current situation and combing tourism resources, through the mechanism of interaction between host and guest, supply and demand and demonstration effect, oriented by the construction of tourism destination, this paper proposes spatial control strategies such as spatial integration, cultural integration, integrated facilities and institutional innovations, in order to alleviate the development difficulties of suburban villages and provide new ideas for innovative village transformation and development paths.

[Keywords] tourism destination ; suburban village; village transformation; spatial regulation; Yanliang District in Xian City

引言

大城市近郊村莊作為中心城區與經濟腹地聯系的重要通道,其保有的綠色生態空間在城鎮化快速發展中成為城市居民向往的旅游目的地。以城郊型村莊作為旅游目的地建設能夠通過城鄉經濟、社會、生態、文化等之間的有效交流,改變“城市待不下,鄉村回不去”的尷尬局面,以鄉村振興為動力吸引城市居民下鄉、鄉村賢能回歸,以此推進鄉村活力重塑、區域旅游發展和城鄉高效融合。然而,近郊型村莊在面臨鄉村人去屋空和城鎮化沖擊雙重約束下,應如何依托生態底線思維和生態文明建設,有效破解鄉村旅游目的地建設面臨的困境是重要問題。

從現有相關研究來看,國內學者對于鄉村旅游目的地的參與主體[1-3]、驅動因素[2,4-6]、發展模式[2,6,7-9]、生態評價[10-11]、規劃策略[12-16]均有深入的研究。在發展模式方面,王宇等提出古村落保護模式、自然風景旅游模式及郊區農家樂旅游模式等三種鄉村旅游發展模式,認為鄉村旅游目的地建設,對生態文明保障、城鄉統籌推進、鄉村生態環境改善、鄉愁文化承載及村民生活質量提高意義重大[9];在規劃方法上,趙兵等從鄉村旅游的概念入手,通過分析旅游發展對鄉村的作用,從安居、樂業和文化等三個方面出發,提出功能布局、景觀環境提升、景觀環境規劃和綜合交通規劃等四個促進鄉村旅游和新農村綜合體融合發展的規劃方法[16]。此外,何景明等將鄉村旅游目的地的特征總結為“以鄉村地區為發生地”“以鄉村性為旅游吸引力”兩大特點[17]。總體而言,國內學者對鄉村旅游目的地建設已有大量研究成果,但結合區域競合維度下的實證分析及以旅游目的地建設推動村莊規劃響應較少。基于此,本文結合“問題導向—機制解析—路徑探新”的研究思路,研判區域層面旅游目的地與村莊建設的互動機制、空間調控策略,探索“旅游+”時代下村莊作為旅游目的地轉型發展的新動能,以促使鄉村困局得到紓解,城鄉融合得以統籌協調。

1問題導向:旅游目的地建設下近郊型村莊發展之困

鄉村旅游具有吸納農村剩余勞動力、促進鄉村產業轉型、傳承鄉村原生文化、提升農村人居環境的天然優勢,依托旅游目的地建設進行鄉村發展模式創新,引導和推動城鄉之間資本、技術、人才等要素的雙向流動,是激發鄉村潛在動力,實現鄉村旅游持續發力,推動城鄉統籌融合的特色化路徑之一。然而,當前鄉村作為旅游目的地建設存在投資不足、管理不暢、地域分散、特色乏味等多維困境,難以發揮拉動作用。

1.1投資困境

資金投入是鄉村旅游開發的必要條件。經濟基礎薄弱,資金投入缺乏,難以達到旅游建設需求,會導致旅游資源開發弱、旅游市場拓展慢、旅游服務設施和接待能力差,進而導致珍貴的鄉村旅游資源無法得到很好地開發;其次,第三方投入開發的鄉村旅游項目,導致村民主體獲利少,基層干部和農村缺乏旅游服務的積極性,行動力不足;再次,鄉村旅游缺乏實力很強的投資者,導致鄉村旅游初期開發建設項目少,鄉村旅游項目層次低,旅游產品簡單、千篇一律,旅游宣傳不到位等問題。

1.2產品困境

鄉土特色是鄉村旅游目的地建設的核心,是提高市場競爭力的重要抓手。受城市化的影響,鄉村旅游開發中旅游產品同質化嚴重、缺失當地特色,旅游產品創新力度不足、產品業態單一、商品檔次較低、旅游產品種類單一,千篇一律的節慶活動和旅游品牌使得村莊旅游資源文化內涵缺乏、鄉土性突變、造成旅游吸引力下降。另一方面鄉村地區滯后的旅游營銷手段和知識儲備,使得旅游經營者靠著傳統宣傳促銷方式攬客,雖然具有一定的效果,但受互動體驗感不足、宣傳信息量缺乏等因素的制約,營銷效果不盡人意。

1.3環境困境

鄉村原生的生態環境是旅游目的地的主要吸引力,也是鄉村旅游得以長久興旺的基本資源。然而,現有鄉村旅游發展由于生態規劃方案缺失、生態文明宣傳不到位、可持續發展意識薄弱等問題,造成鄉村自然生態環境在鄉村旅游經濟活動中遭到破壞。旅游規劃者脫離鄉村本質,單純從城市規劃角度建設鄉村,破壞鄉村田園氣息;旅游建設者不顧環境效益,急功近利,隨意開發鄉村自然景觀;旅游參與者對景區能源、物資和設施的耗損等都造成鄉村旅游地的生態環境壓力,從而影響鄉村動植物的生存環境,使鄉村生態系統出現危機。

1.4設施困境

鄉村旅游設施建設是提高鄉村成長能力的重要一環,高標準的旅游服務設施能更好地驅動旅游業的發展。雖然我國鄉村基礎設施建設取得了一定的進展,但在一些鄉村旅游區,旅游接待設施服務能級較低,無法滿足游客的旅游需求,村莊旅游服務體系成為村莊旅游業發展的“短板”。我國鄉村和城市發展存在一定的差距,鄉村旅游目的地建設中村莊服務設施建設不到位,如旅游道路、停車場等公共交通設施缺乏,垃圾處理設施簡陋、水源供給質量難以保證等。鄉村民宿品質不高,與旅游者需求存在差距,游客體驗舒適度不高,給鄉村旅游發展帶來阻礙。

1.5制度困境

鄉村旅游制度的完善是保障鄉村旅游目的地建設的重要基礎,旅游制度包含村莊的發展制度和旅游管理制度。由于我國鄉村發展水平低,鄉村管理水平低下,缺乏人才吸引政策,村民因其受教育程度有限,缺乏旅游相關管理技能,在旅游服務中出現誠信缺失、服務質量低下等與高品質服務相違背的村莊發展方式。另一方面,鄉村地區旅游管理制度缺失,政策法規不健全,旅游品牌營銷不足,造成旅游景點管理力度不夠,旅游產品無法得到有效推廣,導致鄉村旅游融合發展進程緩慢。

2機制解析:旅游目的地建設下近郊型村莊發展之道

2.1內涵概論

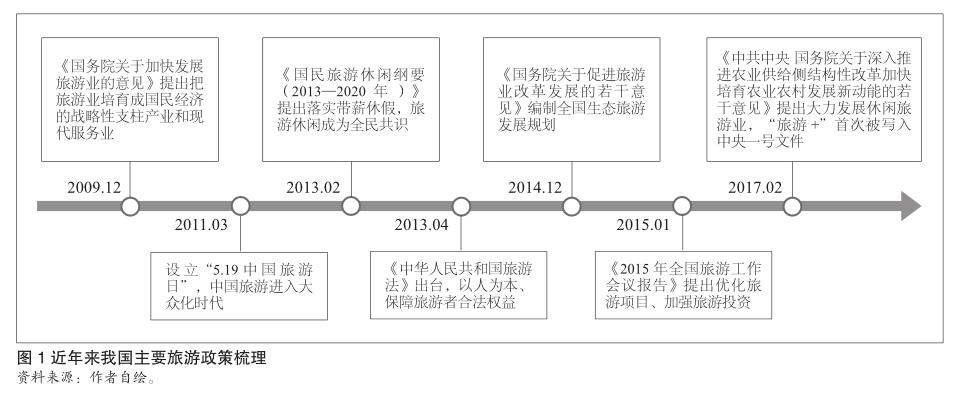

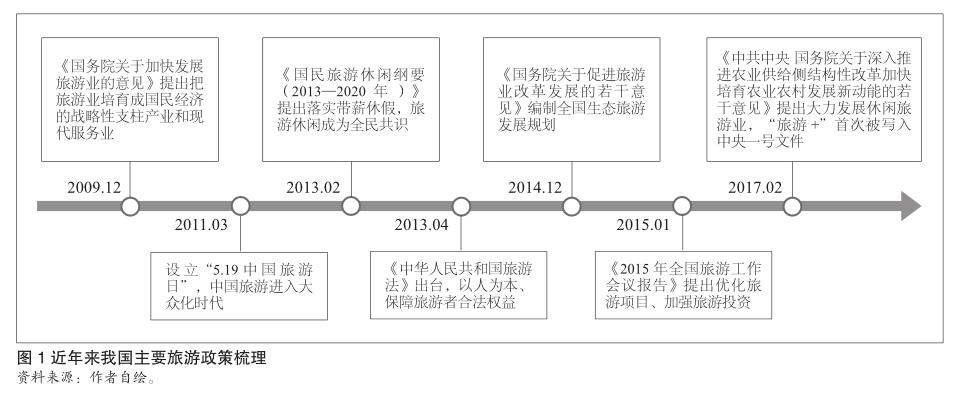

旅游目的地集旅游生產和消費于一體,承載了豐富旅游活動和完善旅游空間結構等重要作用,在國家支持旅游發展的一系列政策下,旅游目的地也進入大眾視野(見圖1)。城郊型村莊旅游目的地由于靠近城市的便利區位和便捷的交通,在城市居民對鄉村自然生態的向往和農業發展亟需創新突破的雙重驅動下迎來較好的發展機遇。從生態區位看,城郊型村莊旅游地介于城鄉人工生態系統和自然生態系統之間;從旅游類型來看,城郊型村莊旅游地介于城鄉旅游地的過渡區域;從地理區位來看,城郊型村莊旅游地介于城市建成區和鄉村發展區之間,這也促使城郊型村莊旅游地能夠依托城鄉間基礎設施和公共設施的互聯互通為鄉村旅游發展創造更多便利。因此,鄉村旅游目的地建設應以其“鄉村性”作為核心吸引力,“生態化”作為長遠發展的建設內涵,以保持鄉村特色、提質發展環境、創新管理能力、創活成長能力作為可持續發展動能。

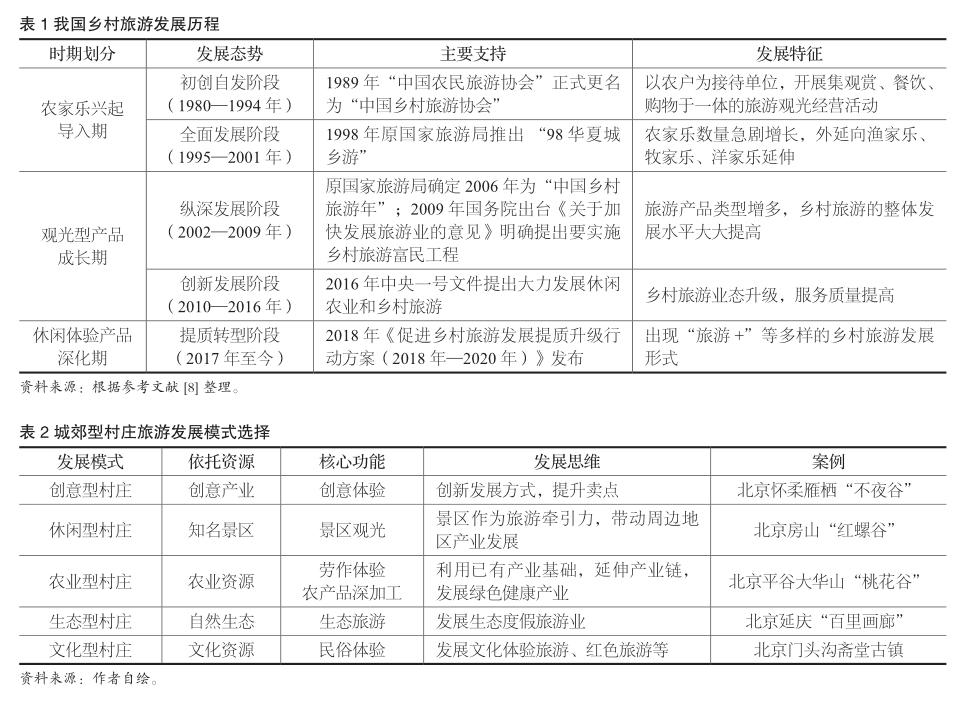

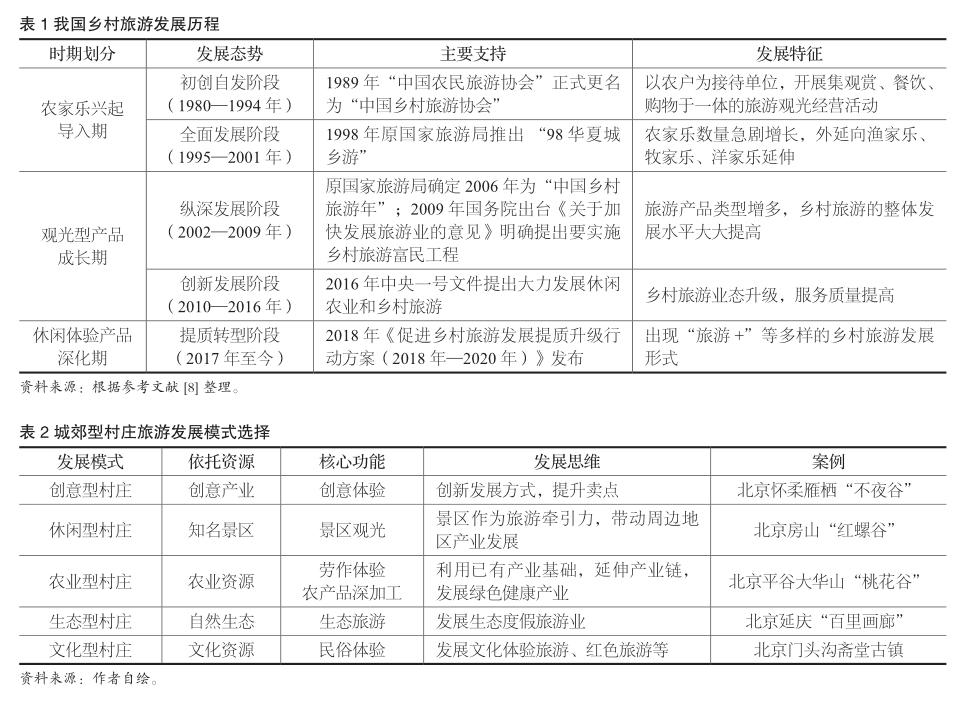

我國鄉村旅游依托鄉村獨有自然山水、田園景觀,逐漸向新領域嘗試,新方向拓展。20世紀末,隨著鄉村產業由單一的農業中心向農業、工業和服務業三產交融的多中心格局轉變,鄉村旅游規模得以擴大。進入21世紀以來,鄉村旅游逐漸成為鄉村產業發展的新動能,我國城郊型村莊旅游地逐步呈現出多元化發展趨勢(見表1)。

2.2發展模式

我國鄉村旅游經過政府支持、發展實踐形成了內涵豐富、形式多樣的發展模式。在旅游發展的大背景下,鄉村旅游無疑是村莊發展方向的最佳選擇之一。然而鄉村旅游發展模式的選擇依賴于區位、市場等外部條件和村莊資源類型、設施能級等內部條件。通過梳理相關資料,按照依托資源和核心功能等將城郊型村莊旅游地發展歸結為5種模式(見表2)。

2.3危機應對

旅游目的地的安全保障對旅游發展也尤為重要[18]。在規劃中也要考慮到客觀條件對旅游目的地發展的影響。如為應對當前的新型冠狀病毒,相應地需要開展旅游安全評估、預防、處理工作,做好對旅游目的地危機預防和預處理,減少損失。

2.3.1政府主導紓解

強化政府主導功能和危機處理能力,出臺應對危機支持旅游企業政策,支持和引導村莊旅游有序復工復產。同時政府要善于借助外力,通過加大金融支持、減輕村莊負擔、提高職工素質等方式,實現旅游產業的聚能效應,確保村莊旅游業在重大災害面前留有實力,通過有效整治提升以更好的形象迎接游客。

2.3.2產業轉型升級

災害是危機,但也可以成為村莊旅游業轉型升級的契機。通過促進新興科技在村莊旅游中的投入使用,使數字文化和旅游服務發揮更大價值,提升村莊旅游產業的智慧化管理和服務精細化供給。如增加村莊旅游景點的智能服務功能,降低人力成本和運營成本;引入數字文旅體驗,打破傳統觀演模式,讓游客參與劇情,感受沉浸式的穿越體驗;加大“新媒體+創新營銷”,利用“雙微一抖”,做好村莊旅游產品營銷。

2.3.3強化數據支撐

提高村莊旅游精準防控能力,進一步提升旅游大數據應用能力,強化旅游大數據支撐。加強區域間旅游信息流通、數據共享機制,減少因信息缺失、數據孤島現象等導致的監測能力滯后等問題。同時鼓勵政府數據和景區數據共享,快速追蹤旅游流量、游客軌跡等,精準定位災害發生地點和傳播路徑,做到心中有“數”,準確決策。

2.3.4前置安全規劃

編制村莊旅游規劃要把旅游公共安全規劃納入到全域旅游規劃體系,構建應對突發事件的現代村莊旅游治理體系。制定村莊旅游應急預案和安全保障方案,同時提高村莊旅游環境的衛生水平。如景區公共廁所除衛生紙和洗手液外,應增加消毒劑等;對游客易集聚的景點進行定期消毒處理,對景區潛在災害應設提示牌;提升景區服務人員的應急處理能力等。

2.4機制解析

旅游背景下城郊型村莊發展要“以政府輸血為指引,產業造血為動能,村莊活血為支撐”,選擇適宜模式,增強各功能之間融匯貫通,實現資源環境提升和村莊經濟發展雙贏的局面。主要表現在:(1)產業發展互融,對村莊產業進行綜合開發利用,打造多產業、多業態、多空間高度融合的發展方式;(2)文化傳承互融,綜合開發村莊生態景觀和文化遺存,達到村莊生態維護、文化傳承與自然景觀游和民俗文化游的融合;(3)服務功能互融,村莊生活服務設施與旅游服務設施共同開發建設,形成主客共享、互通互補的設施體系;(4)管理保障互融,構建完善的村莊管理和旅游管理體制,構建“政府—村民—企業—新農民”之間的利益平衡,形成多主體共創共贏的發展模式(見圖2)。

3路徑探新:旅游目的地導向下近郊型村莊建設規劃響應

3.1研究案例概況????

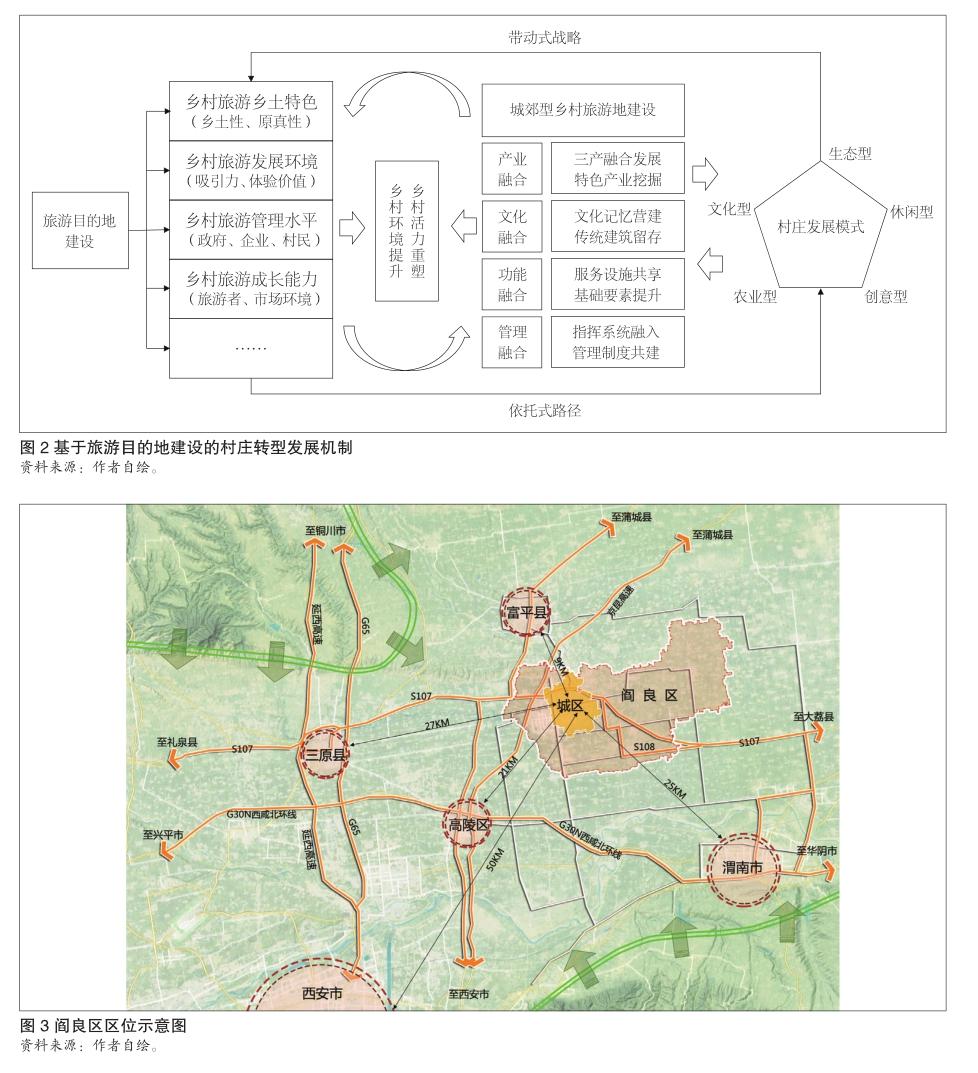

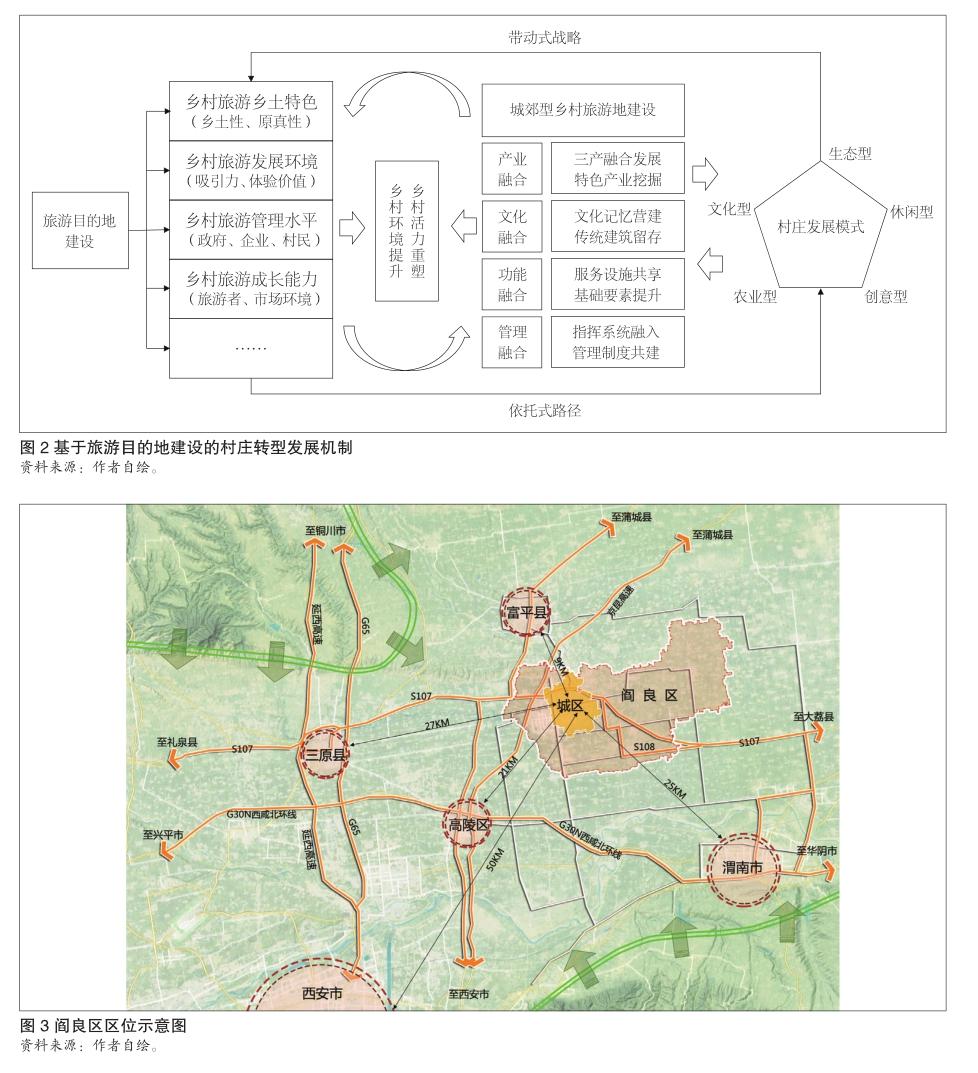

閻良區地處陜西省西安市渭河以北,是西安市東北部的遠郊轄區,距市中心約50公里,平面輪廓略呈東西向長方形,形似頭東尾西的臥牛,全域面積約244平方公里(見圖3)。歷史上閻良區曾是商鞅變法以圖強秦之地,也因此被稱為我國最早變法的“法治之都、改革之都”;交通上被稱為渭北樞紐,位于西安“半小時經濟圈”,西禹高速、關中環線、西延高鐵、西韓城際鐵路、閻良至機場城際鐵路等多條交通干線為其提供便利;自然環境上水系眾多,動植物資源富饒,生態環境較好。

3.2旅游資源梳理

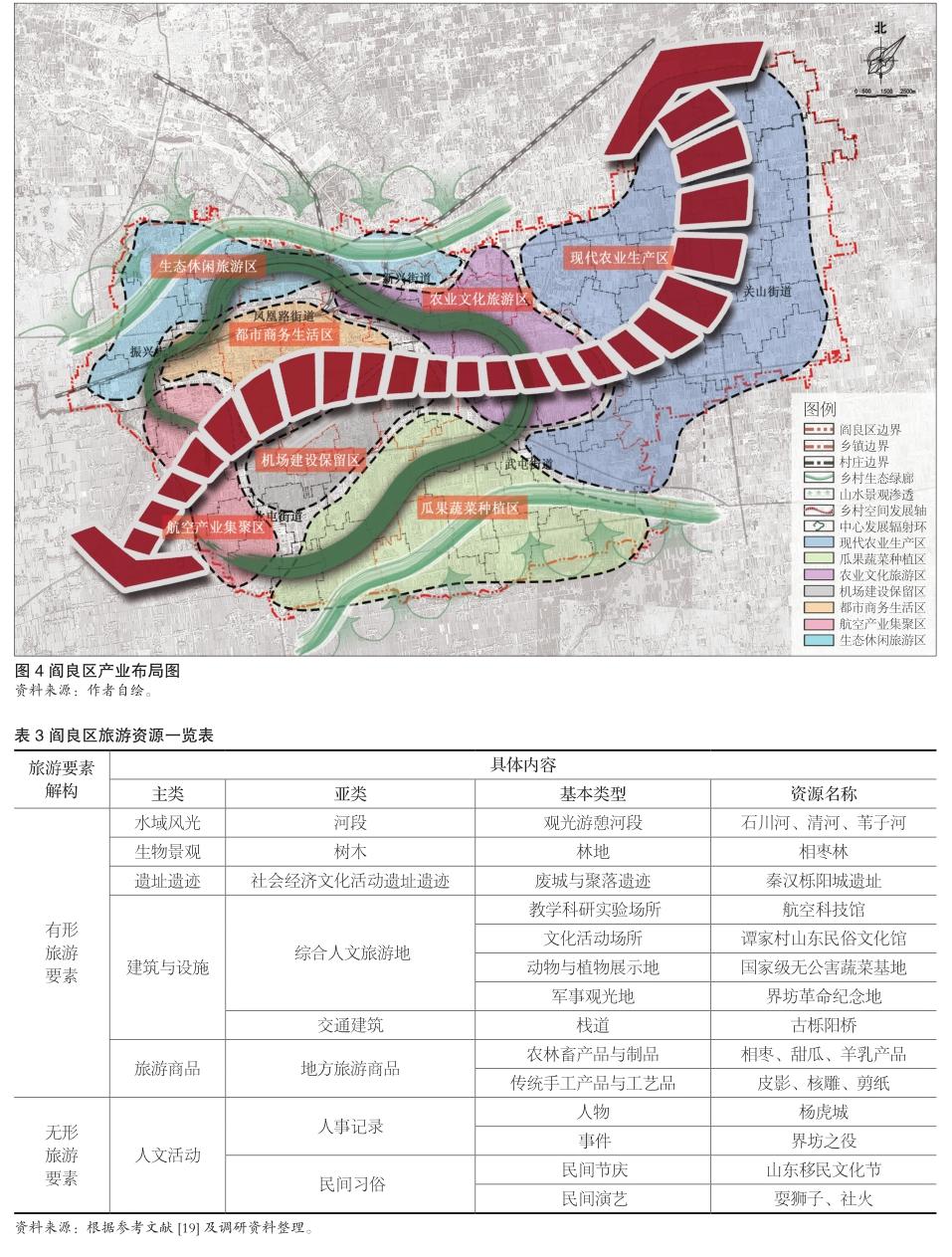

閻良區位于西安近郊,航空文化、農業文化、自然山水資源豐厚,具有城郊型旅游開發優勢,但區內旅游資源還有待整合開發。以國家《旅游資源分類、調查與評價》(GB/T 18972-2017)為依據,根據區內旅游資源的現狀、形態、特性、特征等對閻良區的旅游資源進行整理分類,共整理出涉及水域風光、生物景觀、遺址遺跡、建筑與設施、旅游商品及人文活動等6大主類,14種基本類型,20多種旅游資源,并將其歸納為有形旅游要素和無形旅游要素兩種類型(見表3)。

3.3空間調控策略

3.3.1空間整合

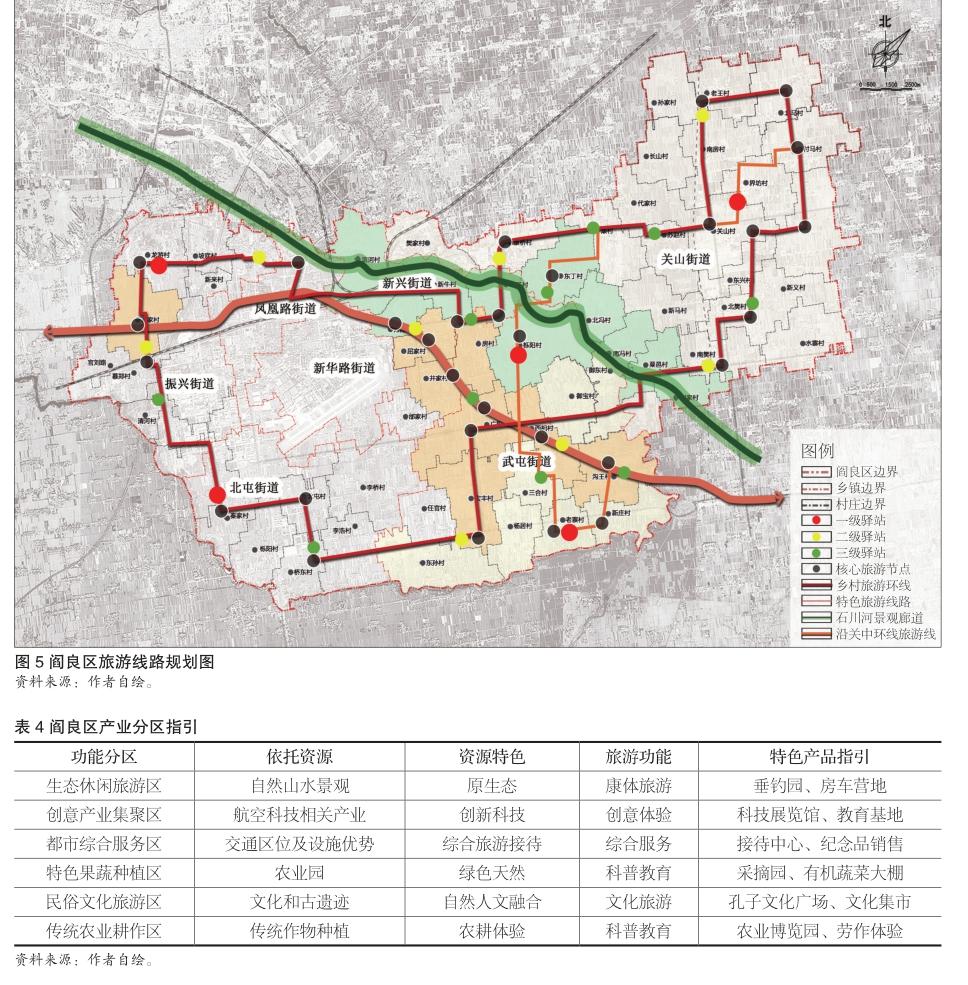

以有形旅游要素為載體,打造協調互補的空間序列。以區域內山水資源、農林資源及村落景觀等為空間格局建構生態基底,充分把握村莊不同村情、特性,進行精準定位,既注重內部邊界劃分,又重視各區域間優勢互補,構建全域村莊旅游功能區(見圖4)。從區域角度協同構建“一村一品”或“多村一品”的差異化發展路徑,打造“村落+”景區、公園、民俗、美食等產品模式,為村莊導入豐富的旅游產品業態,形成主客共享的消費閉環(見表4)。

3.3.2文化融合

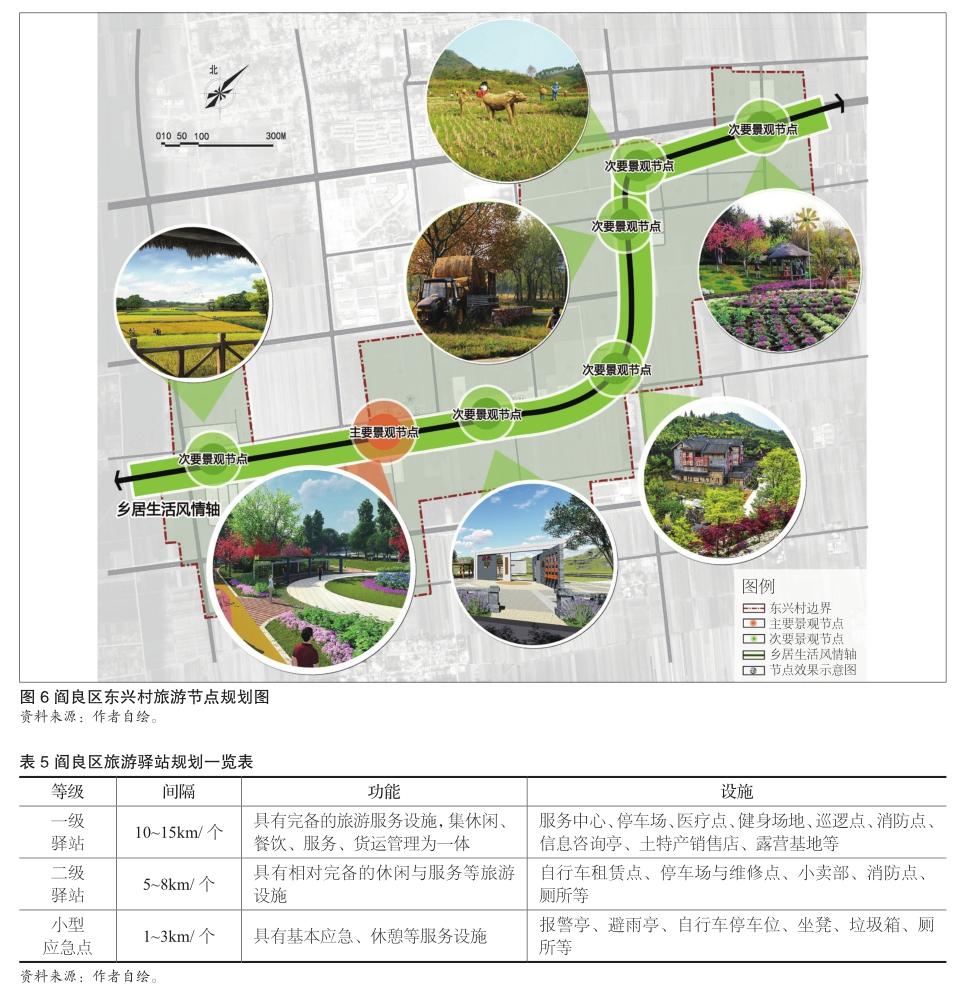

以點串線,由線及面,構建虛實相間的人文序列。加強非物質文化遺產的傳承和活化,通過文化挖掘和載體轉換,以興建文化禮堂、文化長廊,開展群眾性的文娛活動和民俗節慶等方式,實現無形文化資源的“有形化、產品化”,研發具有特色和活力的鄉村旅游產品和網絡,讓游客在參與中了解和體驗村莊文化。規劃以“生態、休閑、運動、娛樂”為文化主品牌,通過做活文化價值、搭建文化載體、創新文化平臺等方式,構建全域文化體系,從吃住行游購娛等多方面展示閻良區特色(見圖5)。同時構建各個村莊文化子品牌,提升旅游節點體驗,形成系統的文化品牌體系,使游客獲得更好文化體驗(見圖6)。

3.3.3設施一體

以提升旅游服務為根本,營造符合城市居民需求的設施廊道。村莊公共服務設施融入旅游發展的多樣需求,構建景區和村莊設施融合的服務體系,為主客共享鄉村旅游空間提供支撐。規劃以閻良城區為中心,劃定四級生活服務圏,以村莊發展等級為依據配置公共服務設施。同時,結合規劃形成的新社區和新市鎮,以集中、分級為原則,形成一級驛站、二級驛站和小型應急點三級配套體系(見圖5、表5)。村莊層面以村莊環境整治為目標,重點引導村莊旅游設施建設,提升鄉村景觀風貌。同時,在原有標準化的公共服務體系基礎上增加村莊特色元素,彰顯鄉村特點。

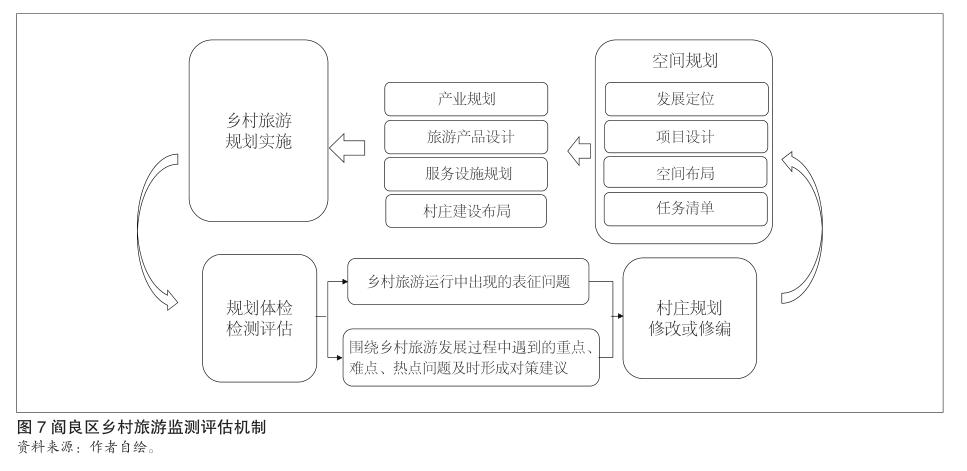

3.3.4體制創新

以創新鄉村制度為保障,構建鄉村旅游多元主體共建模式。一是建立“政府—企業—村民”共建共治的建設管理委員會,以開放鄉創機會、加強政企聯動的方式,為當地村民提供充足的就業機會,提升村民獲得感和參與感;二是智慧型管理建設,推進“互聯網+”鄉村旅游建設,尤其是加強村莊旅游景點的互聯網信息化建設,推廣網絡預約、銷售服務,合理利用“兩微一抖”增強景區知名度;三是注重引進和培養旅游人才,通過旅游管理參與主體的職業培訓和素質教育,提高鄉村旅游服務主體的質量;四是引入鄉村旅游實施檢測、定期評估、動態維護機制,將生態保護和旅游安全貫穿鄉村旅游項目規劃、建設、實施、運行的各個階段,優化鄉村旅游供給,降低旅游風險(見圖7)。

4結語

旅游目的地建設是旅游產業發展的基礎和前提,也將伴隨我國經濟社會發展和空間結構優化調整的全過程。旅游產業肆意發展和競爭之下,我們應該思考的是如何清醒地認識旅游產業發展的關鍵因素,提出具有前瞻性的旅游目的地建設策略,依托鄉村資源形成服務質量較高的休閑聚集區和復合型城鄉聚合空間。本文以西北地區西安市閻良區規劃實踐為例,從空間整合、文化融合、設施一體、體制創新四個方面提出空間調控措施,以適應區域層面村莊旅游發展需求,為近郊型村莊旅游目的地轉型發展、鄉村旅游高質量創新做出新的探索。然而,鄉村旅游涉及內容之廣、層級之深,本文仍有欠缺之處。未來研究還需在鄉村生態旅游規劃路徑、不同階段鄉村旅游規劃應對等方面做出進一步有益嘗試。

參考文獻:

[1]潛莎婭,黃杉,華晨.基于多元主體參與的美麗鄉村更新模式研究——以浙江省樂清市下山頭村為例[J].城市規劃, 2016,40(4):85-92.

[2]何旭,楊海娟,王曉雅.鄉村農戶旅游適應效果、模式及其影響因素——以西安市和咸陽市17個案例村為例[J].地理研究, 2019,38(9):2330-2345.

[3]曹軍鋒.旅游扶貧中民族文化資源利用與主體參與研究——以甘南州香告村為例[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2019,41(1):57-63.

[4]馬騰,鄭耀星,王淑芳,等.鄉村旅游開發對地方性的影響及其機制研究——以福建省永定縣洪坑村為例[J].世界地理研究,2018,27(3):143-155.

[5]陰姣姣,王曉芳,賈垚焱,等.旅游扶貧重點村空間可達性分布特征及影響因素研究[J].地理科學進展,2019,38(12):1865-1875.

[6]孔翔,吳棟,張紀嫻.社區參與模式下的傳統村落旅游空間生產及影響初探——基于蘇州東山陸巷古村的調研[J].世界地理研究,2019,28(6):156-165.

[7]崔寧.“鄉村旅游”+“農村電商”的聯動融合發展模式研究[J].農業經濟,2017(10):105-106.

[8]宋明軒,謝春山.國內外鄉村旅游發展理念、歷程和模式比較分析[J].沈陽農業大學學報(社會科學版),2019,21(4):385-391.

[9]王宇,皮華峰.以鄉土旅游為導向的“美麗鄉村”規劃建設模式研究[J].長江大學學報(自科版),2015,12(19):52-55.

[10]李玉新.鄉村旅游生態化程度評價體系的構建與應用[J].西南民族大學學報(人文社科版),2010,31(7):219-222.

[11]王曉娟.鄉村旅游對農村生態環境影響研究[J].陜西農業科學,2014,60(5):109-111.

[12]丁初敏,代玉海,趙瑞森.“微更新”理念下日照市山海天民俗旅游村更新與改造探討[J].規劃師,2017,33(10):158-162.

[13]潘慶,金玉玲.鄉村振興戰略下池州市鄉村旅游發展對策研究[J].旅游縱覽(下半月),2018(3):148.

[14]衛麗姣,王朝輝,崔春于.商業化背景下古村落旅游景觀生產——以安徽宏村為例[J].熱帶地理,2018,38(6):884-893.

[15]劉宏芳,明慶忠,韓劍磊.結構主義視角下民族旅游村寨地方性建構動力機制解析——以石林大糯黑村為例[J].人文地理, 2018,33(4):146-152.

[16]趙兵,鄭志明,王智勇.鄉村旅游視角下的新農村綜合體規劃方法——以德陽市新華村綜合體規劃為例[J].規劃師, 2015,31(2):138-142.

[17]何景明,李立華.關于“鄉村旅游”概念的探討[J].西南師范大學學報(人文社會科學版),2002,28(5):125-128.

[18]宋博,鄭向敏.鄉村旅游:安全與控制[J].農村經濟, 2007(10):54-57.

[19]中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.旅游資源分類、調查與評價:GB/T 18972-2017[S],2018.