資本性環保支出與企業績效交互影響問題研究

遲 錚

一、引言

中國自改革開放以來,伴隨著經濟的高速增長,環境污染問題日益嚴峻,社會、經濟與環境的可持續協調發展面臨著巨大挑戰。黨中央、國務院高度重視經濟增長質量和污染防治問題,黨的“十八大”明確提出綠色發展理念,“十九大”更是直接指出:必須像對待生命一樣對待生態環境,要不斷推進生態文明建設,貫徹綠色發展理念,注重經濟增長的質量(孫久文等,2017)。企業是環境資源的主要使用者,也是環境污染的主要源頭,理應在追求經濟效益的同時承擔必要的環境保護責任,增加環保方面的投入,發揮環境治理主力軍作用。隨著社會各界對環境質量以及企業履行環境保護責任的日益關注,企業環保投資對企業績效的影響也成為學術界經久不衰的熱點議題。

然而,已有關于企業環保投資對企業績效影響的研究,往往僅將其作為外生變量,采用單方程予以檢驗。這種單向的關系研究,忽略兩者互為因果的可能,其實證結果或許存在偏誤。資本性環保支出是企業環保投資的重要組成部分,也是企業自愿履行環境保護責任而實施的環境治理行為。那么,企業增加資本性環保支出對提升財務績效究竟是有利還是不利呢?企業財務績效對資本性環保支出的影響又是怎樣的呢?本文以滬深A 股重污染行業上市公司經驗數據為樣本,基于企業資本性環保支出與企業財務績效之間可能存在的內生性,使用聯立方程對上述問題進行實證檢驗和解釋,并根據研究結論提出相關建議。

二、理論分析與研究假設

(一)資本性環保支出對企業財務績效的影響

利益相關者理論認為,企業是由內部利益相關者和外部利益相關者的利益所組成的組織,企業利益相關者不僅包括股東、債權人、員工、政府、社會公眾等利益相關者(Freeman,1984),而且還包括自然環境、其他種群、人類后代等受企業經營活動直接或間接影響的外部客體(Wheeler和Sillanp??,1998)。企業作為各利益相關者的受托管理者,在充分利用勞動力、資金、信息、物質資源等社會資源進行經營活動時,應盡可能實現相關者利益最大化,既要追求經濟效益,同時也要兼顧到不能侵害自然環境、生態環境等外部客體的利益。諸多學者認為,企業承擔環境保護責任,增加環保方面的投資既可以樹立企業良好形象(鄭杲娉和徐永新,2011;Sueyoshi 和Wang,2014),降低企業融資成本(Brammer和Millington,2005;ElGhoul 等,2011),又能促進企業長期財務績效的提升(萬壽義和劉正陽,2013;李百興等,2018),進而有助于提高經濟增長質量(劉錫良和文書洋,2019)。Nakamura(2011) 以3237 家日本公司為樣本研究預防性環保投資對公司業績的影響,結果表明,短期內環保投資不會顯著影響公司績效,但從長期來看環保投資能夠顯著提升公司績效。Lee 等(2015)通過調查日本制造業2003-2010 年的企業碳排放量數據和環保投資研發數據,發現投資于環保研發階段的金額越大,越可以減少碳排放量、防治污染,并能提高企業的財務績效。

然而,部分學者卻認為,企業履行社會責任,增加在環保方面的支出會增加自身的經營成本,進而影響自身稀缺資源的配置,并極易增加管理層的可支配資源,加劇委托——代理問題,從而成為管理層自利的工具(Mackey 等,2007),并降低企業的財務績效(吉利和蘇朦,2016)。Spicer(1978)通過對美國造紙行業的研究發現,如果企業環保支出過多,會導致股票價格下跌,公司市場價值下降。Martin 和Moser(2016)發現當管理者頻繁地披露其較低環保投資數額時,投資者對該投資的增加會做出更為積極的反應。當環保投資金額非常大時,投資者卻會認為這種大額投資對公司績效增長是不利的。Pekovic 等(2018)以超過6000 家法國公司為樣本,應用固定效應模型發現環保投資與經濟績效呈倒U 型關系,也就是說,環保投資存在一個較低的最優水平。當環保投資超過最優水平之后,企業再增加環保投資會對經濟效益增長造成不利的影響。

上述可見,關于資本性環保支出是否有助于提升企業績效問題,已有的研究結論并不一致。基于此,本文提出如下競爭性研究假設:

假設1a:重污染企業資本性環保支出水平越高,越有利于提升企業財務績效。

假設1b:重污染企業資本性環保支出水平越高,越不利于提升企業財務績效。

(二)企業財務績效對資本性環保支出的影響

已有關于企業績效對企業環保投資影響的研究成果為數不多,且結論亦莫衷一是。有學者認為績優企業更容易獲取外部融資,并具有更多可支配資金,對自身未來獲取預期收益的能力也更為樂觀(Montabon 等,2007;Murovec 等,2012;),因而其環保投入相對較多。但Hitchens等(2003)基于歐洲中小企業樣本的研究卻否定了企業績效與環保投入的正相關關系,并得出了企業績效與環保投入不具有顯著相關性的研究結論。由此可見,企業績效對企業環保投資究竟是怎樣的影響,是當前企業環保投資理論研究中亟待回答的問題。

不可否認,績優企業具有“財大氣粗”的資金優勢,其投資業務也往往表現出“大手筆”的特點,但這并不意味著績效好的企業,增加資本性環保支出的意愿就強。這是因為,一方面,績優企業的節能減排和淘汰落后產能的壓力相對較小,其制度性環境成本即環境稅費、環保罰款等負擔較輕,即使在國家環境監管趨嚴的背景下,其現有生產設備和技術也無需全面更新。另一方面,在經理人績效考評制度側重于財務業績的當下,面對環保投入不但短期內難以產生直接的經濟效益(Orsato,2006),而且還會因環保設施和技術的購入與研發拖累企業利潤的增長,進而增加企業經營風險(Arouri 等,2012)等不利因素,為了鞏固已確定的薪資水平和市場聲譽,大多績優企業經理人對資本性環保支出可能會傾向于風險規避的行為方式(宋鐵波等,2017)。

表1 變量及其定義

表2 變量的描述性統計

表3 資本性環保支出與企業績效的內生性檢驗

對于績差企業尤其是與環境監管敏感性較強的績差企業而言,隨著國家環保法律法規的日趨完善,以及環保執法強度的逐步加大,企業原有生產設備或技術所產生的污染物排放量已超過標準,企業則會陷入因增加的環境稅費或罰款所導致的經營困境,甚至被政府環保部門強令停產或關閉。此時,增加資本性環保支出以更換原有生產設備或技術,既是企業獲得合法性認同的必由之路,也是企業走出經營困境的“背水一戰”。基于此,本文提出如下研究假設:

假設2:重污染企業財務績效越差,增加資本性環保支出的意愿越強。

三、研究設計

(一)樣本數據來源與變量設計

1.樣本數據來源

本文根據研究需要,選取2010-2018 年滬深A 股中重污染行業上市公司作為研究對象。重污染行業的界定依據是原環保部2008 年所發布的《上市公司環保核查行業分類管理目錄》。本文對樣本進行如下的篩選:(1)剔除金融類樣本公司;(2)剔除上市時間過短的樣本公司;(3)剔除被特殊處理的,如ST 和*ST 公司。最終經過篩選得到377 家樣本公司,3393個觀測值。為了消除極端值的影響,本文對資本性環保支出變量(ENC)在1%與99%分位數上進行了縮尾處理(Winsorize)。企業資本性環保支出(ENC)數據主要取自上市公司年度財務報告中的“在建工程”項目。具體來說,通過閱讀財務報表及其附注,對“在建工程”中與環保相關的包括污水處理、脫硫除塵、廢氣處理,以及回收與循環利用等項目進行手工整理,從而得到企業當年的資本性環保支出數據。控股股東類型、總資產額、資產負債率、股權集中度、高管人員薪酬總數、獨立董事人數等數據均取自國泰安CSMAR 數據庫。在本文中,還包括年份與行業虛擬變量。實證部分采用EXCEL2010 和STATA13 軟件進行數據處理。

2.變量設計

(1)資本性環保支出。考慮到企業發生的資本性環保支出的絕大部分是通過“在建工程”賬戶予以核算,同時摒棄絕對數指標可比性相對較差的缺陷,本文參考Nakamura(2011)的方法,以企業當年新增環保工程額與企業當年新增在建工程總額之比來度量企業資本性環保支出水平。

(2)企業績效。考慮到現階段企業績效考核仍以財務指標為主,而總資產收益率(ROA)和凈資產收益率(ROE)均為衡量企業績效最為常用的財務指標,故本文在實證分析中以總資產收益率(ROA)來度量企業績效,同時以凈資產收益率(ROE)予以穩健性檢驗。

(3)控制變量。為了排除其他因素的干擾,本文參考唐國平等(2013)的做法,選取控股股東類型(STATE)、公司規模(SIZE)、資產負債率(DAR)、股權集中度(CON)、高管薪酬(BONUS)、獨立董事比例(INR)以及年度(YEAR)、行業(INDUSTRY)虛擬變量作為控制變量。

表4 資本性環保支出與企業績效的回歸結果

表5 資本性環保支出與企業績效的內生性檢驗

上述變量及其定義如表1 所示。

(二)模型構建

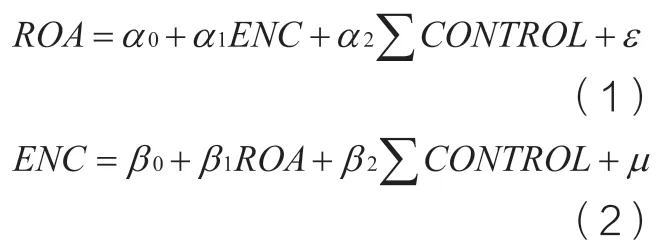

為驗證企業資本性環保支出與企業績效之間的相互影響,本文構建聯立方程模型如下:

在模型中,總資產收益率(ROA)代表企業績效;ENC 代表企業資本性環保支出;CONTROL 代表控制變量,具體包括控股股東類型(STATE)、公司規模(SIZE)、資產負債率(DAR)、股權集中度(CON)、高管薪酬(BONUS)、獨立董事比例(INR)和年份(YEAR)、行業(INDUSTRY)等變量。α0、b0均為模型(1)、(2)的常數項,α1、α2、b1、b2分別為模型(1)、(2)中變量的系數,ε、μ 分別為模型(1)、(2)中的隨機誤差項。

四、實證結果分析

(一)描述性統計

從表2 可以看出,總資產收益率(ROA)的最大值為0.477,最小值為-0.7616,均值為0.3984,表明樣本公司中大多數企業是盈利的;資本性環保支出變量(ENC)的最大值為0.99,最小值為0.01,均值為0.0141,標準差為0.021,表明各企業資本性環保支出水平差別較大,且大多數樣本公司的資本性環保支出水平較低;控股股東類型(STATE)的均值為0.54,標準差為0.499,也就是說,樣本中國有控股性質的公司略多;公司規模(SIZE)的均值為22.4538,標準差為12.1306,說明樣本公司的總資產額相差較大;資產負債率(DAR)均值為0.4601,標準差為0.2204,這表明大多數樣本公司舉債程度較為合理,長期償債能力較強。股權集中度(CON)均值為0.3784,標準差為0.1507,這說明大多數樣本公司的第一大股東持股比例普遍較高,擁有絕對的話語權。高管薪酬(BONUS)的均值為14.1624,標準差為0.7506,這表明各企業高管人員的薪酬差距不大。獨立董事比例(INR)均值為0.367,最小值為0.3333,最大值為0.6667,這表明樣本公司均已達到相關法規的要求,即聘用的獨立董事人數占到了董事會人數的三分之一以上。

(二)Pearson 相關性檢驗

本文所做的Pearson 相關系數檢驗表明,由于各變量的相關系數都小于0.4,所以本文之前所設定的模型(1)和模型(2)不存在多重共線性問題,據此進行回歸分析所得到的結論是可以信賴的。

(三)Hausman 檢驗

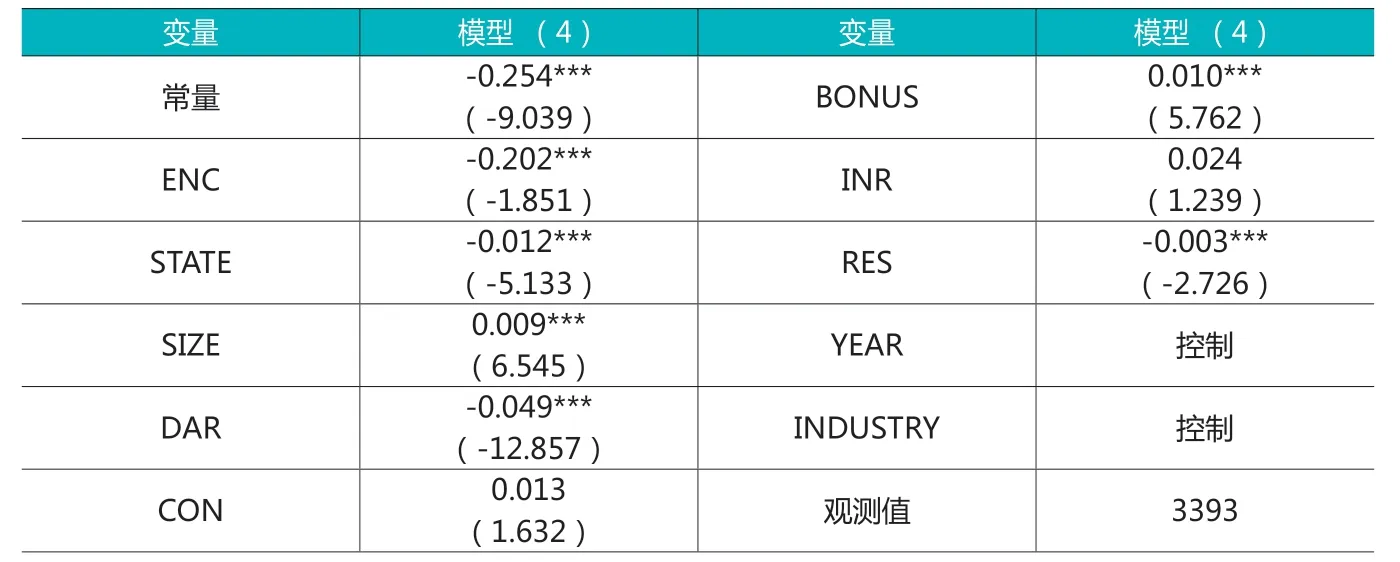

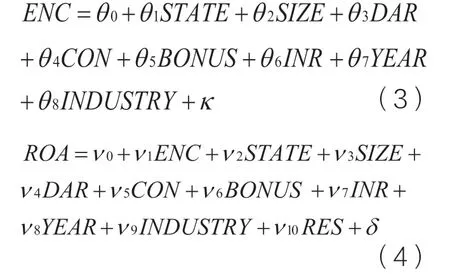

在對以上模型方程組(1)、(2)進行實證檢驗前,需要對資本性環保支出與企業績效之間可能存在的內生性問題進行檢驗。參照Hausman 內生性的檢驗方法,首先建立模型(3),并以普通最小二乘法(OLS)進行回歸,取得回歸后的殘差,命名為RES;然后建立模型(4),以普通最小二乘法(OLS)進行回歸,通過殘差(RES)系數的顯著性來判斷資本性環保支出與企業績效是否存在內生性。進行Hausman 檢驗所構建的模型如下:

資本性環保支出與企業績效的內生性檢驗如表3 所示。

從表3 中可知,模型(4)中殘差(RES)與總資產收益率(ROA)在1%水平上顯著負相關,表明資本性環保支出與企業績效存在內生性的關系,如果運用普通最小二乘法(OLS)進行回歸,其結果可能會產生偏誤。為解決回歸結果的偏誤問題,得到有效的實證結果,本文建立聯立方程模型,采用兩階段最小二乘法(2SLS)進行回歸。

(四)模型回歸結果分析

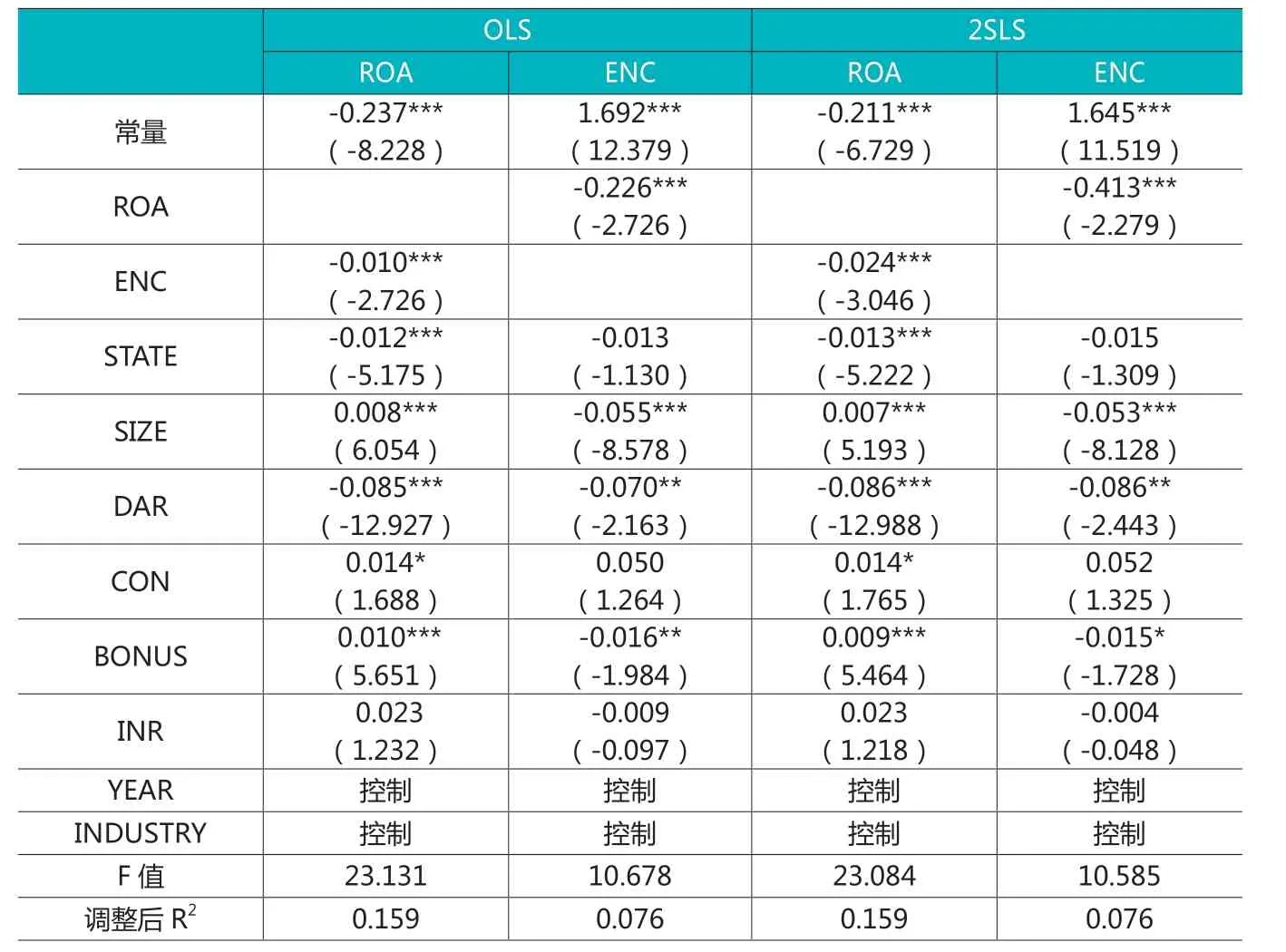

為驗證前文所提出的研究假設,并比較考慮內生性問題前后對回歸結果產生的影響,本文分別對模型(1)、(2)進行普通最小二乘法(OLS)和兩階段最小二乘法(2SLS)回歸。其中,在兩階段最小二乘法(2SLS)回歸中分別加入資本性環保支出滯后一期變量(ENCt-1)與總資產收益率滯后一期變量(ROAt-1)兩個工具變量。資本性環保支出與企業績效的回歸結果如表4 所示。

由表4 中兩階段最小二乘法(2SLS)的回歸結果可知:

(1)當以總資產收益率(ROA)作為被解釋變量,以資本性環保支出(ENC)作為解釋變量時,資本性環保支出(ENC)與總資產收益率(ROA)在1%水平上顯著負相關,相關系數為-0.024,這表明,資本性環保支出水平越高的重污染企業,其短期財務績效往往越差,即假設1b 得到驗證,假設1a 不成立。當以資本性環保支出(ENC)作為被解釋變量,以總資產收益率(ROA)作為解釋變量時,總資產收益率(ROA)與資本性環保支出(ENC)在1%水平上顯著負相關,相關系數為-0.413,這表明,重污染企業財務績效越差,其增加資本性環保支出的意愿越強,即假設2 得到驗證。

(2)在控制變量方面,當以總資產收益率(ROA)作為被解釋變量,以資本性環保支出(ENC)作為解釋變量時,控股股東類型(STATE)、資產負債率(DAR)與總資產收益率(ROA)顯著負相關,資產規模(SIZE)、股權集中度(CON)、高管薪酬(BONUS)與總資產收益率(ROA)顯著正相關,而獨立董事比例(INR)則與總資產收益率(ROA)無顯著關系;當以資本性環保支出(ENC)作為被解釋變量,以總資產收益率(ROA)作為解釋變量時,資產規模(SIZE)、資產負債率(DAR)、高管薪酬(BONUS)與資本性環保支出(ENC)均呈顯著負相關關系,而控股股東類型(STATE)、股權集中度(CON)、獨立董事比例(INR)則與資本性環保支出(ENC)無顯著關系。

(3)雖然普通最小二乘法(OLS)回歸結果中,資本性環保支出與企業績效均通過了1%的顯著性水平檢驗,相關系數分別為-0.01、-0.226,但從回歸系數的絕對值來看,兩階段最小二乘法(2SLS)回歸結果的系數絕對值要大于普通最小二乘法(OLS)的回歸結果系數。這表明,在考慮內生性問題后,所揭示的重污染企業資本性環保支出對企業績效的影響力要遠大于考慮內生性之前的研判結果。

(五)穩健性檢驗

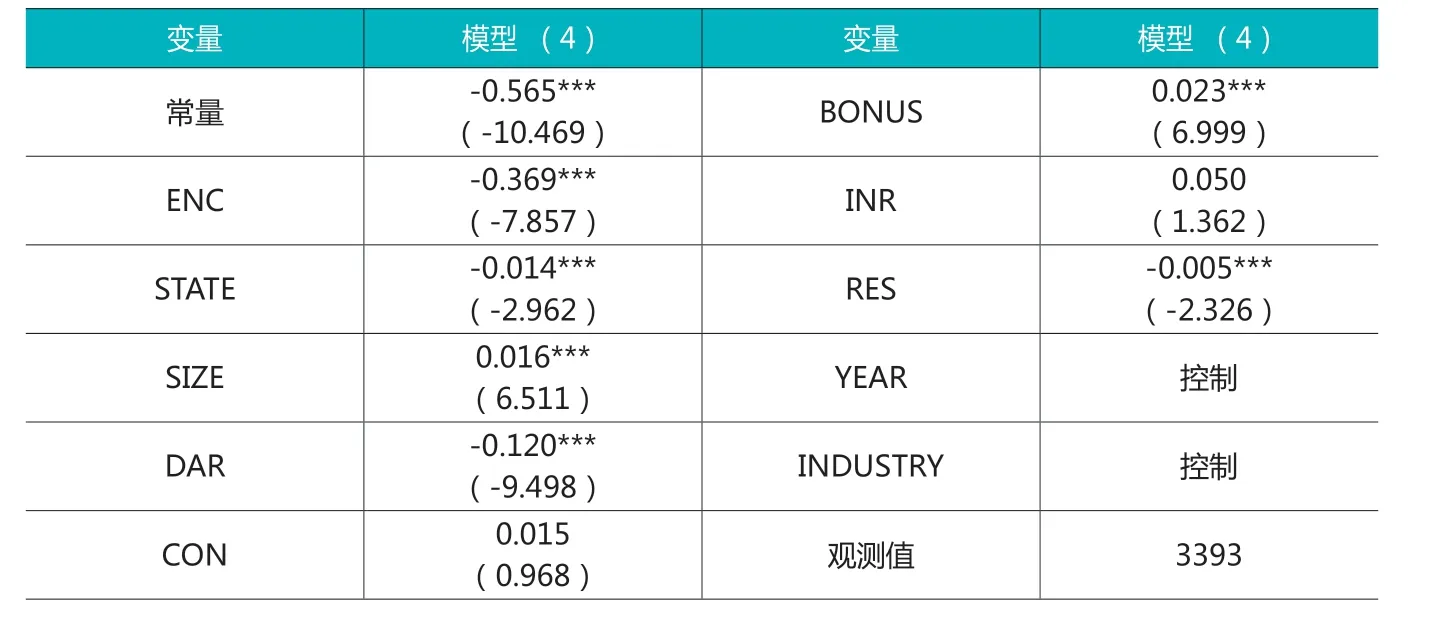

為驗證以上模型回歸結果的穩健性,本文使用凈資產收益率(ROE)作為企業績效的衡量指標。表5 是以凈資產收益率(ROE)作為因變量時,資本性環保支出與企業績效的內生性檢驗。表6 是以凈資產收益率(ROE)作為企業績效度量指標時,使用普通最小二乘法(OLS)和兩階段最小二乘法(2SLS)的回歸結果。

由表5 可知,當以凈資產收益率(ROE)作為企業績效度量指標時,殘差(RES)的回歸系數為-0.005,在1%的統計水平下顯著,說明資本性環保支出與企業績效存在內生性關系。

從表6 可以看出,在兩階段最小二乘法(2SLS)的回歸結果中,資本性環保支出(ENC)和企業績效(ROE)均通過了5%的顯著性檢驗,且回歸系數的絕對值也大于普通最小二乘法(OLS)回歸系數的絕對值。經穩健性檢驗,本文的研究結論得到驗證。

五、研究結論及建議

本文以2010-2018 年滬深A 股377 家重污染行業上市公司數據為樣本,采用普通最小二乘法(OLS)、兩階段最小二乘法(2SLS)的線性回歸模型,實證檢驗企業資本性環保支出與企業績效的交互影響關系。經研究發現,重污染企業資本性環保支出與企業財務績效顯著負相關,即重污染企業增加資本性環保支出,短期來看不利于提升企業財務績效;而作為反饋,重污染企業財務績效與資本性環保支出亦為顯著負相關,即重污染企業財務績效越差,增加資本性環保支出的意愿越強。此外,在考慮內生性后所揭示的資本性環保支出與企業績效的相互影響力更為可信。

根據本文的研究結論,本文建議:(1)提高資本性環保支出水平是重污染企業綠色轉型的必要舉措,但其驅動因素并非來自于企業對財務績效的追求,因此,為了推動我國企業踐行綠色發展理念,應逐步加大環保法律法規建設力度和環保執法強度。(2)鑒于增加資本性環保支出不利于提升企業短期財務績效這一實際情況,對其予以政策扶持就顯得尤為重要,應適當運用補貼、獎勵以及稅收優惠等政策鼓勵企業進行環保資本性投入,以便最大限度減輕企業因資本性環保支出的增加而形成的短期財務績效壓力。(3)考慮到重污染行業中的績差企業既是行業發展的“短板”,又是行業中增加資本性環保支出最為積極的投資主體,對該類企業的環保投資項目,銀行等金融機構應切實貫徹綠色信貸政策,優先給予信貸支持,以助力其破解資金實力不足的困局,加快生產條件上的“脫胎換骨”步伐,早日實現綠色轉型的目標。(4)完善現行企業績效評價制度,將環境責任履行情況納入企業績效評價指標體系當中,尤其是對重污染企業,既要考核財務績效,也要考核環境績效,以調動績優企業增加資本性環保支出的積極性。