從小學到初中數學教學的過渡與銜接

黃添桂

摘 要:“教育資源均衡”“縮小城鄉差距”的話題、提案已經提了好長一段時間了,“教育均衡驗收”也已通過,但在農村中學的師資結構和生源質量依然如故。在農村中學更應該考慮如何結合、利用有限的條件、有限的師資、相對較低的學生整體水平等因素才能達到最佳效果。探索如何在農村中學做好從小學到初中的過渡與銜接很有必要。

關鍵詞:農村;小學到初中;過渡與銜接

“教育資源均衡”“縮小城鄉差距”的話題、提案已經提了好長一段時間了,“教育均衡驗收”也已通過,但在農村中學的師資結構和生源質量依然如故,最為現實的事還是從眼前的事實說起,從眼前的實際出發來思考如何在現有的條件下達到最好的效果。在農村中學硬件配套設備不全的條件下,更應該考慮如何結合、利用有限的條件、有限的師資、相對較低的學生整體水平等因素才能達到最佳效果。根據多年來教學心得,我認為探索如何在農村中學做好從小學到初中的過渡與銜接很有必要。一番思考、一次沉淀、幾點拙見。

一、做好“三查工作”

(一)查閱研讀新課標與教材,了解小學與初中教材的知識體系

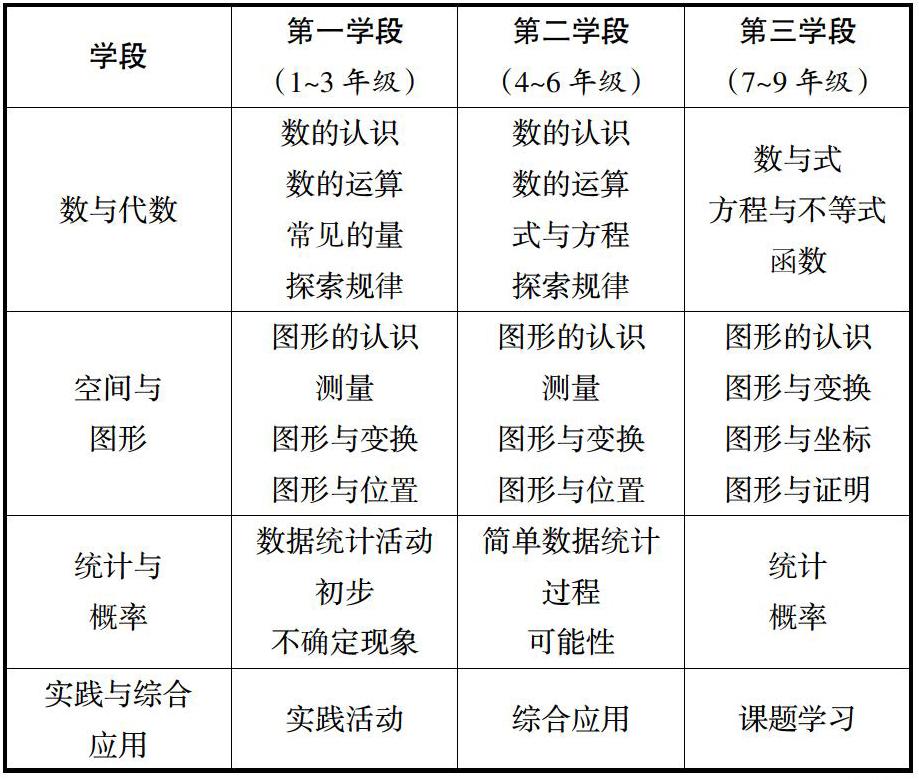

認真把握學生的學情,了解、把握學生原有的生活經驗和知識背景是有效教學的前提。近幾年來小學數學教材都在改動,知識體系都有一定的調整,與初中數學教材銜接更為密切,而初中數學教材也略有改動。以下是2011年版《義務教育數學課程標準》中對1~9年級分三個學段劃分相應的知識體系。

從上面的內容結構可以看出,雖然在三個學段上設置了數與代數、空間與圖形、統計與概率、實踐與綜合應用四個相同的領域,但在每個領域內學段之間還是有一定的差異的,重要的數學概念與數學思想呈螺旋上升。

如小學“在帶箭頭的直線上表示數”到七年級教材中明確提出數軸概念,在圖形與位置中“方格紙上的數對表示物體的位置”到初中時明確提出“平面直角坐標系”。在初中階段對概念的準確把握要求更嚴格。

通過比對六年級數學下冊(2014年版)總復習的知識體系與2016年七年級數學上冊(北師大版)數學教材可以發現小學與初中的教材承接非常緊密,有的是重現,有的是銜接。相對于2008年北師版七年級教材,現教材做了如下變動:2.1“數怎么不夠用了”改為“有理數”,因為“負數的引入”在小學已完成,4.7“有趣的七巧板”替換為4.5“多邊形和圓的初步認識”,第六章“生活中的數據”改為“數據的收集與整理”后內容也做了較大的調整。教材在內容編排方面更加關注“拓展”。

教師如果沒有注意到教材的改動及小學知識體系與初中知識的緊密結合,有些模塊的知識水平小學生已經很接近現有初中教材水平,在七年級的課堂上依然面面俱到地講這些知識點,那學生的學習興趣必會減弱,也會影響到其他新知識點講授的效果。

因此,教師隨時注意了解、參閱小學與初中教材是很有必要的,我們的知識體系、講授方式可保持“與時俱進”,時刻給予學生新鮮感。

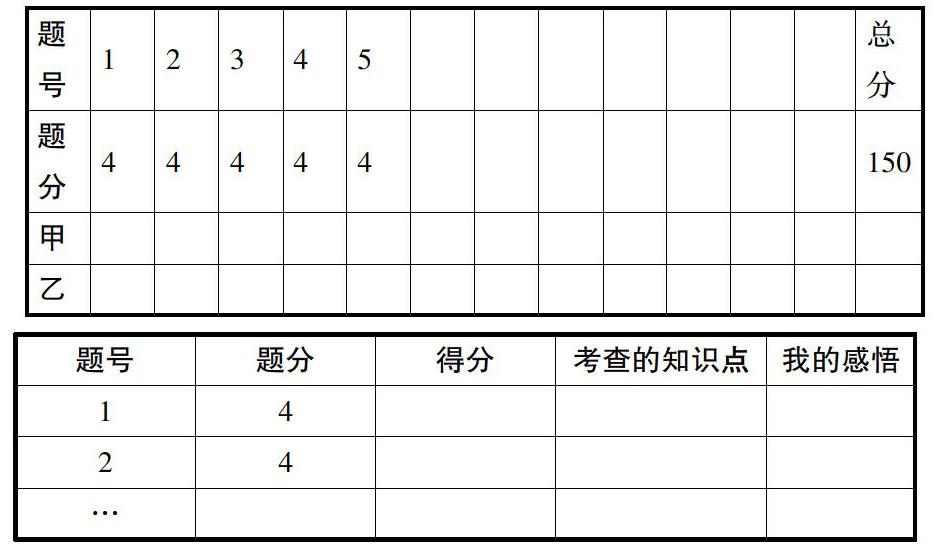

(二)摸查學生的基礎知識和基本技能的掌握情況

從對比分析小學與初中七年級教材可以知道新生已經學過的知識體系,但學過了不等于掌握了!在我校2016級七年級第二章“有理數及其運算”單元考試卷中出了30分(滿分100)純小學計算題,結果平均分不到10分。在縣進修學校出卷對2017級新生進行水平檢測中(約第3周,純小學內容)我校259名學生平均分僅為24分(滿分100),最高分78分,及格人數為13人,40分以上共58人。或許有多方面的因素,比如近幾年來生源的流動性較大、初中教師改卷的尺度把握等等,但這樣的結果還是讓人感到震驚,對2016級和2017級新生的這兩次考試答卷進行分析后發現:大部分學生識記性的知識點掌握不牢固,在做填空、判斷、選擇題要用到時只能憑著似是而非的理解去答題。大部分學生在計算題中“運算順序、運算法則、運算律”運用比較混亂導致得分率很低,有的學生根本無法寫出三角形、長方形面積公式,更別說一些體積公式了!

(三)調查了解學生學習方法與習慣

筆者曾參考有關材料設計了一份由“預習、上課、復習以及作業完成情況”組成的關于學習方法與習慣的調查問卷對2017級學生以無記名形式進行調查,參加調查人數160人,收回有效答卷152份,調查結果分析:

1.預習情況及預習方法

調查結果顯示,課前沒有預習習慣的占60%;偶爾進行課前預習的約40%,但只是簡單地把看看課本、例題。

2.上課情況

從調查結果看,32%左右的學生聽課效率是較高的,他們對所學內容有興趣,聽課時注意力集中,他們還有自認為較適合自己的聽課方法。注意力不夠集中的有56%,其中34%左右學生的興趣不在所學內容,36%左右的學生由于數學內容的難度,聽不懂上課內容而導致他們上課注意力不夠集中。

3.復習及作業情況

學生在完成預習和聽課學習任務后,有復習的占48%,而不復習的占52%。在完成作業情況方面,近60%左右的學生獨立完成作業能力較差,有的甚至不經思考直接用手機“作業幫”搜答案、抄答案。

二、加強調整,及時轉身

做好前面所述的“三查工作”是為了調整和選擇更合適的教學方法和方式。

(一)教師要調整心態,加強學習方法與習慣的指導

大多數的學校教師任教安排都是采用循環模式,接到七年級新生的老師絕大多數都是剛教完畢業班下來的,剛教完十六七歲的大孩子后突然接到十三四歲的小毛孩時,心里的別扭自不必說,但不管怎樣,教師肯定是要調整心態面對現狀,研究新生的特點并加強學習方法與習慣的指導。

小學生的學習還缺乏明確的目標和自制能力,帶有明顯的依賴性和被動性,在校內主要依賴老師的安排,在校外也大都是在家長甚至是托管老師的督促下完成學習任務的。這在“學習方法與習慣”問卷調查結果分析的結論中可以看到。進入初中后學生的學習自覺性和主動性相對會有所增強,但許多學生還不能持久保持,容易受外界因素干擾,即七年級學生還處在自覺性和依賴性、主動性和被動性并存的年齡,因此要求老師要在預習、聽課、復習等方面多加指導,在聽課方面要指導處理好“聽”“思”“記”的關系,同時也要多從課堂聽課情況、作業、練習作答、書寫情況來了解掌握學生的學習狀態,并多與其他科任、班主任交流,多與家長聯系,該干預時要加以干預、引導。