山區深挖回填項目建筑基礎設計及優化

黃濤

在山區中的建筑工程項目,場地開挖平整作業通常會采用半挖半填或是全部回填的方式。但是在山區地形中存在較大的高差,造成回填深度極大、回填周期加長,對于施工工期較短的工程更是無法等待回填地基固結再進行施工,給工程施工帶來了巨大的困難。本文將結合實際工程案例,分析強夯與CFG樁的組合技術應用在山區地基基礎處理的方案設計及優化,以期為將來同類工程提供一定的參考價值。

一、工程簡介

本工程為湖北省某地綜合實驗大樓項目,項目總占地為1000m2,大樓為框架結構,建筑面積為8300 m2;建筑高度為37m,分為地下一層,地上七層,其中地下室高度為3.3m,其底面高程為455m,室外地坪高程為456.5m;建筑物柱下最大荷載為1.07×104kN。工程主體建筑、地基為乙等建筑,場地為丙等級;巖土工程勘察等級為乙級。

1.工程地區地貌特征

工程所在地區為構造、侵蝕低山丘陵地貌,該場地山區原始地貌高程為440.3~451.0m,為斜坡沖溝地形,沖溝呈現由西北至東南趨勢,工程項目與沖溝呈斜交狀態,沖溝底部高程為440.3m,最寬處為15m;該地西南、東北側為緩坡陡坡山谷山脊,坡度為15°~45°。工程區域進行開挖平整施工后高程為456.8m,場地平坦,周邊40m無邊坡及自由面。

2.樁基設計

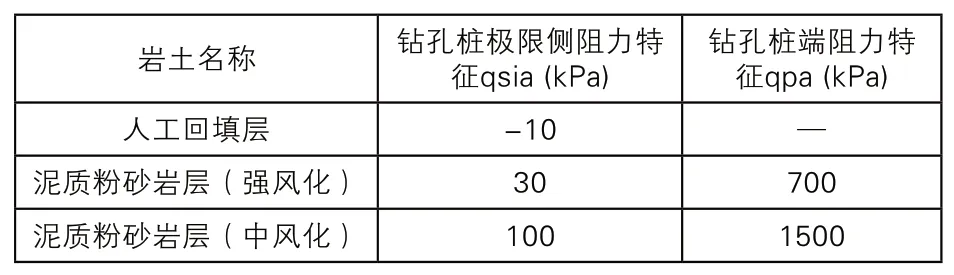

經過工程勘探后顯示,工程區域的地質可分為三類,即人工填筑層、強風化及中風化泥質粉砂巖層。樁基設計參數如表1所示。

表1 樁基設計參數表

二、地基基礎處理方案設計

1.施工方案設計

結合地質勘探結果以及工程特點等因素進行分析,初步決定工程樁基施工采取人工開挖結合機械鉆孔的形式。項目中大部分的樁基孔直徑大于15m,上覆土層為人工填充,土層較為松散,此情況無法進行人工挖孔,因此改用機械鉆孔灌注樁。本次施工中開挖平整施工后場地較為平坦開闊,便于機械鉆孔灌注樁施工中相應的機械設備進場、通行;改用機械鉆孔灌注樁施工后將有效地節約人工成本、增加工程施工效率、減少施工工期。

根據上述分析,本工程中采用機械鉆孔灌注樁具有較好的施工基礎,并且施工區域的地質便于成孔,成孔施工產生的污染較小,因此,本工程將采用機械鉆孔灌注樁。

2.單樁豎向承載力特征值計算

依據工程項目的施工要求及地基特點,單樁豎向承載力特征值Ra將依照《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011中8.5.6條規定進行計算:

式中,up—表示灌注樁周長(單位:m);qsia—表示鉆孔樁極限側阻力特征(單位:kPa);li—表示地層中第i層的厚度(單位:m);qpa—表示鉆孔樁端阻力特征(單位:kPa);AP—表示灌注樁的橫截面積(單位:m2)。

計算中嵌巖深度取值為樁徑的兩倍,Ra計算結果如表2所示。

表2 單樁豎向承載力特征值計算結果

結合施工技術以及施工能力,本工程決定采用直徑為1000mm、1200mm的鉆孔灌注樁。

3.各樁孔樁徑參數計算

根據勘察結果顯示,施工區域具有較大的回填負摩阻,將會對樁基施工產生一定的影響,根據計算,計負摩阻與不計負摩阻區域的樁基承載能力相差約為35%,而通過增加樁徑的方式提升樁基承載力方式,其效果并不理想、不具有性價比。

通過增加擴地可以有效的提升樁基的承載能力,如,雖然提升擴底20%將增加3.4%的工程量,不過,可以有效的提升40%的樁基承載能力。但是本工程中樁端的持力層屬于風化泥質粉砂巖層,若增加20%的樁體長度將嚴重提升施工的難度,不具有實用價值。

結合地質勘察的結果,本次工程決定采用樁徑為1.0m的鉆孔灌注樁,經計算Ra取值為2250kN,柱底最大值1670Kn。

三、地基處理方案及基礎設計方案

施工的首層為人工回填層;回填層以下為地區的原始地表:泥質粉砂巖層(強風化),層厚為3~6m;第三層為泥質粉砂巖層(中風化)。填埋所使用的為粉砂質泥巖,遇水將會發生軟化、崩解,因此,改變回填層的力學性能、增加其密實度降低土質的壓縮、變形模量成為本工程施工的主要問題。經過多方的研究后,決定采用以下施工方案解決主要問題:

強夯處理。使用30Tx20m夯擊錘,其工作中沖擊波影響深度可達到5~10m,施工中采用滿夯夯擊三次,使地層的承載力達到150kPa。

CFG樁加固。地基經過夯實后進行CFG樁施工,使其形成復合地基。由于本工程為高層建筑,中部柱下的最大軸壓可以達到1.02×104kN,因此CFG樁應采用C30#混凝土制成素混凝土樁以增加其強度,樁直徑為500mm,將樁端深入結構的第三層以作為素混凝土樁的持力層。此外,為了在允許的情況下更好的降低工程的造價以及縮短施工工期,本工程中CFG樁施工不再采用滿布施工。

根據勘察結果顯示,經過施工以后回填層的力學性能得到了極大的提升,其承載力得到顯著的提升可達到160kPa(設計要求為150kPa)。需要注意的是,地層經過強夯處理改變力學性能后,原回填涂料的負摩阻力并不會在素混凝土樁施工存在,并且地層在短時間內將不會形成穩定狀態。因此,對于素混凝土樁的單樁承載力計算只需要考慮正摩阻力即可,本研究中取值為1~5kPa,經過計算,最小單樁承載力Ra為531kN,最大承載力Ra為1013 kN,樁體承載能力Q表示為:

計算后載能力Q值為1964kN。

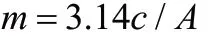

根據綜合分析后,本工程中承載力Ra值為300 kN、主體間距設置為1500mm。置換率m計算為:

計算后置換率m值為8.7%。

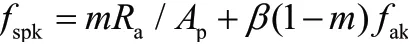

復合地基承載力fspk計算為:

工程中回填地層復合地基承載能特征fspk計算結果為256kPa,本研究中取值為255kPa。

四、基礎設計及應用效果

根據前文的計算可知,fspk為255 kPa、柱體最大軸壓為1.02×104kN,因此,本工程的地基加固施工將采取柱下獨立基礎的方式施工,配筋結構為φ10間隔1150雙層施工、樁端及基礎底端加褥墊層(級配砂石)。

本工程投入使用3年后對建筑進行檢測顯示,沉降值為4.1~5.1mm,高低沉降差為1mm,符合建筑施工規范中的要求,并且建筑地基處理后各項數據的檢測結果顯示,本工程地基基礎設計符合標準。

五、結語

由于山區平地少,建筑工程施工基本均需要進行地基基礎的開挖回填施工,根據工程所在地區地質結構以及工程情況選擇合適的基礎施工方式,可以有效地提升建筑的施工質量。本研究中通過采取強夯與CFG樁組合的方式進行地基基礎的處理,根據實施結果顯示,采用該方式不僅有效的減少了工程的投入,還大大的減少了施工周期,對以后相關工程施工具有重要的借鑒作用。