小兒推拿四清方輔助治療新生兒病理性黃疸的臨床觀察※

彭紅梅

(四川省自貢市大安區婦幼保健院,四川 自貢643010)

新生兒黃疸是兒科常見的臨床癥狀,新生兒病理性黃疸如果得不到及時治療,容易造成新生兒細胞代謝紊亂,誘發膽紅素腦病,對其智力發育造成不良影響[1]。目前,臨床降低新生兒血清膽紅素水平的方法有藍光照射療法、藥物療法,但單純采用藍光照射治療易出現皮疹、發熱、腹瀉等不良反應,如何減少不良反應和縮短治療周期是臨床研究的重點。本研究主要探討小兒推拿四清方輔助治療對新生兒病理性黃疸的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年7月至2018年12月自貢市大安區婦幼保健院收治的80例病理性黃疸患兒,依據治療方式不同分為對照組和觀察組,每組40例。對照組男22例,女18例;日齡1~18 d,平均(8.8±2.5)d。觀察組男19例,女21例;日齡2~20 d,平均(8.6±2.9)d。兩組患兒一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入標準 ①符合《現代實用兒科學》中新生兒病理性黃疸的診斷標準:出生后24 h內出現黃疸;血清總膽紅素值已達到相應日齡及相應危險因素下的光療干預標準,或每日上升>85μmol/L,或每小時>0.85μmol/L;血清結合膽紅素>34μmol/L[2]。②新生兒為足月分娩。③患兒母親無妊娠期相關并發癥。④患兒家長簽署知情同意書。

1.3 排除標準 ①低體質量患兒。②有先天性疾病患兒。③皮膚有感染的患兒。④接受其他治療方案的患兒。

2 治療方法

2.1 對照組 給予患兒保溫、營養支持、調節水電解質平衡治療,另給予間斷藍光照射治療和雙歧桿菌三聯活菌腸溶膠囊口服(晉城海斯制藥有限公司,國藥準字19993065,210 mg/粒)治療。藍光照射:在XHZ型新生兒黃疸治療箱內通過雙面照燈進行間斷性照射,箱溫為30~32℃,濕度55%~65%,每日照射8 h,每2 h更換1次體位,照射治療時用黑色布罩遮蓋患兒的雙眼和會陰部。雙歧桿菌三聯活菌腸溶膠囊每次210 mg,溶入5 m L溫水中口服,每日2次,保證充分喂養。連續治療7 d。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上輔以小兒推拿四清方治療。按頭面部、胸部、腹部、四肢、手足、背部順序進行撫觸,每次20 min,上午、下午各治療1次。四清方為清補脾土3 min;捏脊10遍,捏脊時在脾俞和胃俞重點提捏;順時針摩腹3 min;按揉足三里3 min;清腎經、清肝經、清小腸、清大腸各1 min;推箕門1 min。連續治療7 d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①經皮膽紅素含量:每日早晨采用JH20-1B型經皮黃疸測定儀檢測患兒面部、額頭和胸部的黃疸值,所得平均值為患兒的經皮膽紅素含量。②血清總膽紅素水平:治療前、治療7 d后采集患兒靜脈血,采用全自動生化儀檢測患兒的血清總膽紅素水平。③黃疸消退時間。④每日排便次數。⑤不良反應:統計治療期間患兒發熱、腹瀉和皮疹等不良反應發生情況。

3.2 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.3 結果

(1)經皮膽紅素含量比較 在治療過程中,兩組經皮膽紅素含量每日均有下降,但治療后同期比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組病理性黃疸患兒治療前后經皮膽紅素含量比較(mg/d L,±s)

表1 兩組病理性黃疸患兒治療前后經皮膽紅素含量比較(mg/d L,±s)

注:治療后的數據是指繼續治療或停止治療至出院時的數據。

時間 觀察組 對照組治療前 12.39±1.27 12.47±1.68治療1 d 11.73±1.01 12.02±1.14治療2 d 11.05±1.04 11.48±1.22治療3 d 9.52±0.98 10.77±1.31治療4 d 7.63±1.57 9.25±1.08治療5 d 5.17±1.33 7.47±1.41治療6 d 4.01±1.42 5.85±0.99治療7 d 3.28±1.62 4.37±1.12治療后 3.15±1.02 3.52±1.18

(2)血清總膽紅素水平及黃疸消退時間比較 治療前,兩組血清總膽紅素水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組血清總膽紅素水平均低于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組血清總膽紅素水平低于對照組,黃疸消退時間短于對照組,但差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組病理性黃疸患兒治療前后血清總膽紅素水平及黃疸消退時間比較(±s)

表2 兩組病理性黃疸患兒治療前后血清總膽紅素水平及黃疸消退時間比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05。

組別 例數血清總膽紅素(μ m o l/L)治療前 治療后黃疸消退時間(d觀察組 4 0 2 9 3.5 7±6 9.3 8 1 4 8.7 2±3 4.4 8△ 6.0 9±0.9 1對照組 4 0 2 9 0.4 8±6 7.8 2 1 6 5.2 5±3 6.7 8△ 7.3 4±1.1 1)

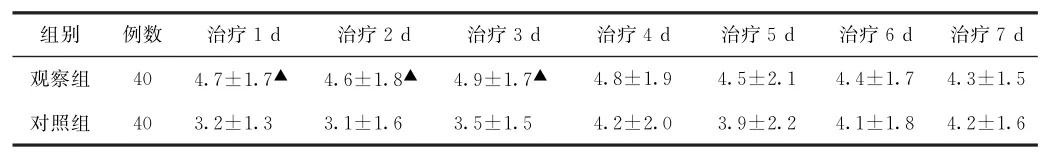

(3)排便次數比較 治療1、2、3 d時,觀察組排便次數明顯多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療4、5、6、7 d時,兩組排便次數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組病理性黃疸患兒治療前后排便次數比較(次,±s)

表3 兩組病理性黃疸患兒治療前后排便次數比較(次,±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療1 d 治療2 d 治療3 d 治療4 d 治療5 d 治療6 d 治療7 d觀察組 40 4.7±1.7▲ 4.6±1.8▲ 4.9±1.7▲ 4.8±1.9 4.5±2.1 4.4±1.7 4.3±1.5對照組 40 3.2±1.3 3.1±1.6 3.5±1.5 4.2±2.0 3.9±2.2 4.1±1.8 4.2±1.6

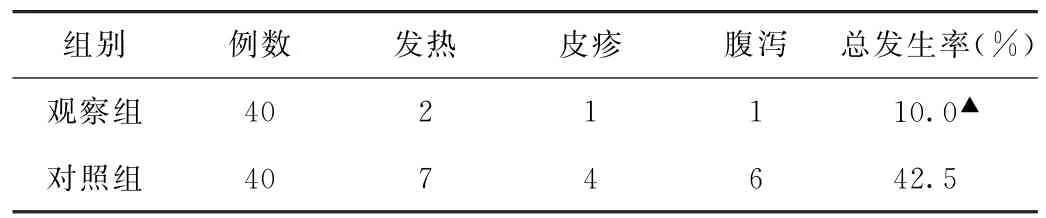

(4)不良反應發生情況比較 觀察組不良反應發生率為10.0%(4/40),低于對照組的42.5%(17/40),差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組病理性黃疸患兒不良反應發生情況比較(例)

4 討論

新生兒黃疸發生的主要原因是胎兒在子宮內處于低氧環境,紅細胞水平明顯升高,當胎兒出生后,紅細胞受到外界破壞,造成膽紅素水平異常升高,同時新生兒肝腸循環尚未發育完全,不能將體內的膽紅素及時排出,導致黃疸發生,常表現為鞏膜、皮膚及黏膜等組織黃染[3]。膽紅素是體內鐵卟啉化合物如血紅蛋白、肌紅蛋白、細胞色素等的主要代謝產物,不溶于水,在體內富集而濃度升高,可對人的大腦和神經系統產生不可逆損害。

西醫認為,將未結合膽紅素轉化為水溶性的結構異構體是治療黃疸的根本方法,最有效的治療方法是藍光照射。膽紅素能吸收400~500 nm的可見光,未結合膽紅素在波長為425~475 nm的藍光照射下可轉化為構型異構體、結構異構體和光氧化作用的產物,其中以水溶性的結構異構體(即光紅素)的形成最為重要,它能快速經膽汁排泄到腸腔,或從尿液中排出,降低血清膽紅素濃度[4]。但單純采用藍光照射治療周期較長,且易出現皮疹、發熱等不良反應。雙歧桿菌三聯活菌腸溶膠囊中的主要成分能夠產生乙酸和乳酸,保持腸道內的酸性環境,抑制有害菌引起的異常發酵,并刺激腸蠕動,加快膽紅素排出[5]。

中醫認為,新生兒黃疸的發病機制主要為脾胃濕熱或寒濕內蘊、肝失疏泄,膽汁外溢而致發黃。肝的疏泄功能有助于膽道暢通,故疏肝利膽應貫穿該病治療始終。研究顯示,小兒推拿對藍光治療過程中出現的皮疹、腹瀉和發熱等不良反應有較好的改善作用[6]。撫觸是通過身體表面的觸覺系統引起副交感神經興奮,增加胰島素和胃泌素分泌,加快新生兒胃腸蠕動,促進食物吸收及廢棄物的排泄[7];腹部順時針按摩可以增加血清素和腎上腺皮質素釋放,有利于新生兒生長發育[1]。穴位選取肝俞、膽俞等疏肝利膽,增強肝膽的排泄功能;足三里、脾俞、胃俞能促進脾胃的消化功能,增加胃腸蠕動,促進膽紅素排泄[8]。四清方包括清腎經、清肝經、清小腸、清大腸,有清胎毒、清熱利濕、泄熱利水的作用;配合推箕門利水解毒。全方肝脾同治,標本兼顧,通過疏肝膽、利二便而退黃疸[9]。本研究結果表明,在治療過程中,觀察組經皮膽紅素含量低于對照組,但同期比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血清總膽紅素水平均低于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組血清總膽紅素水平低于對照組,黃疸消退時間短于對照組,但差異均無統計學意義(P>0.05);治療1、2、3 d時,觀察組排便次數明顯多于對照組(P<0.05)。此外,觀察組不良反應發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,在藍光照射聯合口服雙歧桿菌三聯活菌腸溶膠囊治療基礎上聯合小兒推拿四清方治療新生兒黃疸,可以縮短治療時間,且無明顯不良反應,值得在臨床中應用。