老舊建筑結構加固改造的設計方法

朱慧明

(廣東省建筑設計研究院有限公司,廣東廣州 510010)

0 引言

隨著我國城鎮化建設的加速及現代化進程的推進,很多老舊建筑盡管未達到設計使用年限,但其性能、安全性已不滿足當代規范和使用要求,且結構承載力抗震性能不足、配套設施不齊、違章搭建嚴重、停車位不足等問題日益凸顯,從而導致近年來老舊建筑加固改造工程大量出現。實踐表明,對舊建筑結構體系的加固和改造具有顯著的經濟效益和社會效益。[1]

1 結構加固改造的基本原則

加固方案的設計和制定需要根據房屋的結構安全性報告為基礎。房屋的建筑結構安全性報告是由房屋安全鑒定機構對房屋的安全性進行的全面綜合的檢測和評定,根據檢測、評定的結果出具的報告書,房屋的結構安全性報告必須與國家工程建設的相關政策相符合并滿足相關規范、標準。房屋安全鑒定主要方向有:建筑房屋大修前的安全鑒定、公共建筑物的定期鑒定,房屋改變使用用途或使用條件的鑒定、建筑房屋使用年限超過基準期需繼續使用的鑒定、為定制建筑房屋群維修改造規劃進行的普查鑒定、房屋出現安全隱患的鑒定、建筑房屋曾遭受各種災害的安全鑒定等。

此外,結構加固改造還應以消除不利影響、確保加固的可靠性、增大材料界面及強度、拆除具有安全隱患的構件為基本原則,對老舊建筑結構進行整體或局部加固。

2 老舊建筑存在的主要結構問題

一般老舊小區建筑使用年限均為20 年以上,從而存在相關設計標準偏低、材料強度不高、整體性不足、建造方式混亂、布局不合理、房屋密度高、資料不全等問題。[2]其檢測鑒定及加固處理相對困難。老舊建筑存在的主要結構問題可大致分為以下幾類:①地基的不均勻沉降、變形、基礎開裂;②墻體的傾斜變形、局部破壞、開裂錯位、節點連接失效;③混凝土構件的承載力、開裂、鋼筋銹蝕、抗震性能不足。

3 結構加固改造方案

3.1 結構構件加固

在建筑結構中承載構件主要為梁、板、柱、墻體等。除建筑整體的結構安全性不足外,還主要表現在結構單個構件的承載力不足。

針對結構構件的加固有多種方式,需要根據目標建筑物構件的種類、構件所處位置、截面類型、和受力情況等多種因素合理選擇加固方式。

3.1.1 增大截面法加固

增大截面加固法是最常見、最經濟也是最直接的一種結構構件加固方式。其原理為通過增大原構件截面的大小、面積,以及增大構件的縱向配筋或箍筋,從而提高構件的承載力、穩定性和剛度。

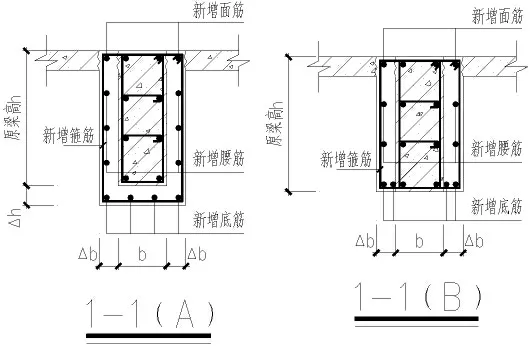

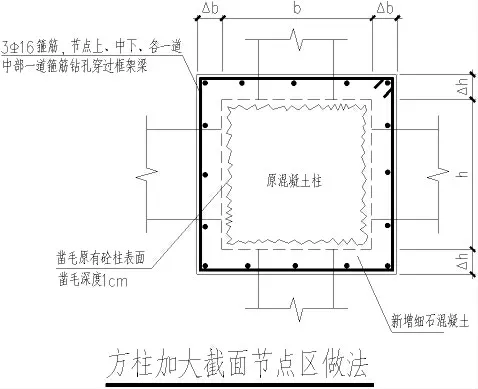

增大截面法中,所采用的混凝土材料等級須比原構件大,且混凝土強度至少達到C20;混凝土的性能和質量須滿足國家相關規范、規程的要求,如圖1、圖2 所示。

3.1.2 外粘型鋼加固法

外粘型鋼加固法廣泛運用在工程中,其原理為通過對鋼筋混凝土柱外包并焊接型鋼、扁鋼構架并灌注結構膠粘劑,以達到整體受力,共同工作的加固方式。

3.1.3 粘貼碳纖維復合材加固法

粘貼碳纖維復合材加固法是對鋼筋混凝土構件(梁、柱)外包纖維布的加固方式。適用于提高構件軸心受壓構件的承載力、斜截面承載力以及位移延性的加固。

3.1.4 繞絲加固法

繞絲加固法是通過對被加固的構件纏繞退火鋼絲,使其受到約束作用,從而提高其極限承載力和延性。若構件截面為矩形,其長邊尺寸與短邊尺寸之比應不大于1.5,且構件的四角保護層應鑿除,并打磨成半徑不小于30mm 的圓角。

圖1 梁加大截面法

圖2 柱加大截面法

3.1.5 外加預應力加固法

外加預應力加固法是通過對構件施加預應力,使原整體結構或結構構件的受力得到改善的一種間接加固法。對受壓承載力不足的軸心受壓柱,小偏心受壓柱以及彎矩變號(正負變化)的大偏心受壓柱,可采用雙側預應力撐桿進行加固;若彎矩不變號(正負變化)也可采用單側預應力撐桿進行加固。

3.1.6 鋼絞線網片聚合物砂漿加固法

鋼絞線網片聚合物砂漿加固法常用于提高鋼筋混凝土構件斜截面承載力,同時加強其位移延性。當結構構件斜截面受剪承載力不足時,可將鋼絞線網片橫向布置成環形箍加固。當因構件需要抗震加固時,可環向設置鋼絞線網片作為附加箍筋從而提高構件抗剪能力。

3.2 結構抗震加固

在對建筑結構進行加固設計時,還需對構件進行抗震加固和整體性能加固。結構抗震加固不僅要考慮結構在地震力作用下的破壞情況,并相應的采取抗震加固、提高結構的抗震承載力等措施,更要考慮整體結構的抗震性能。抗震加固主要是提高建筑結構的整體抗震強度和變形能力。

3.2.1 抗震加固原則

抗震加固設計應以結構的抗震鑒定結果為基礎。在具體的加固實施過程中可以采用整體加固、區段加固以及構件加固的方式。在對抗震加固方案進行確定時,應綜合考慮結構總體抗震能力以及變形能力,從而避免局部構件失穩,如因加固后的框架形成短柱、短梁或強梁弱柱等。此外,在選擇加固方案時,應避免原結構的薄弱層法發生轉移,如果轉移,則應重新處理新的薄弱層。建筑由于使用年限、建筑工藝等方面的原因很難滿足現階段抗震應力需求,又由于成本等因素無法拆除新建,故而需要通過加固修繕等方式來保障建筑安全,其中隔震加固是一種有效的方式。[3]

安全性是抗震加固的重點,但是對于結構適用和美觀應兼顧考慮。科學而合理的加固方案是安全性、適用性和耐久性的有機統一。在增設墻體、支撐等構件時,應特別留意結構體系的變化、結構內力的重分布以及可能出現的局部應力集中。

3.2.2 結構抗震加固的主要方法

結構抗震加固常見方法有四種:①增設構件加固法——增加剪力墻、柱、圈梁等混凝土構件,從而改變建筑結構的受力體系或增加建筑結構的整體性;②增強構件加固法——新增構件無法采用時,進行對原構件加固,提高承載力和抗震能力,可采用上面提到的構件加固方法;③耗能減震加固法——通過在結構某些部位增加耗能阻尼減震裝置,以減小地震反應;④隔震加固法——通過對隔震層的設置,將地震變形集中到隔震層上,從而減小對原有結構的地震作用。

3.3 基礎加固

3.3.1 基礎注漿加固

基礎注漿加固方法適用于因外力損傷、地基沉降等其他外界原因引起的基礎開裂或破壞。主要方法為注漿法(灌漿法)。材料可采用適用于潮濕環境的改性環氧樹脂,注漿壓力一般為0.4~0.6MPa。

3.3.2 基礎承載力加固

基礎承載力加固法主要適用于因設計偏差或建筑使用功能變化引起的荷載增大,從而導致基礎結構承載力不足的情況。根據現狀基礎形式,常用的基礎加固方法有:條形基礎肋梁加固、柱基肋梁加固、條形基礎加腋加固。

3.3.3 增大基礎底面積

加大基礎底面積法一般適用于既有建筑的地基承載力或基礎底面尺寸不滿足設計規范要求的情況。根據基礎形式,主要采用的加固方法有:獨立基礎改條形基礎法、條形基礎改十字正交條形基礎法、條形基礎改筏形基礎法。

3.4 裂縫修復

一般常見的裂縫修復有四種方式:表面封閉法、注射法、填充密封法、灌漿法。應根據裂縫的大小、位置、材料來選取相應的裂縫修復方式和修復填充材料。

4 結語

對老舊建筑結構的加固能同時滿足經濟、安全的需求。結構加固設計應因地制宜,以房屋建筑安全性鑒定報告為依據,分析老舊建筑結構主要存在的問題,對癥下藥,并嚴格遵守現行規范,綜合考慮。