父親的一生三海

黃東啟

成名于上海

父親黃異庵,原名黃易安,名沅,字冠群,又字怡庵,晚年號了翁。

父親于公元1913年的大年初一出生在太倉西門下牽埠(西廂鎮)。取名黃沅,小名宗貴。祖母曾懷十五胎,父親排行第八。

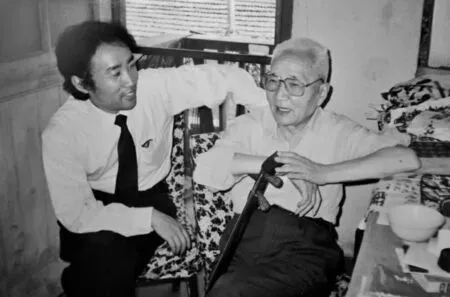

☉ 黃東啟和父親黃異庵

祖父在鎮上開一爿叫“黃理記”的醬油店,一家人過著平庸安穩的日子。聽祖母說,父親從小就顯得有些“特別”。譬如穿著哥哥的小長衫,看上去就是比哥哥有模樣。跨門檻時會用手將長衫往上提一提;坐凳子前會把長衫的后擺往后撩一撩,像書臺上的說書先生。

父親聰穎好學,四歲那年,跟著比他大八歲的二伯父上私塾,竟比哥哥學得快。惹得先生喜歡,常常把他抱在膝上,抓住他小手,教他握筆描紅。七歲時,他站著小凳,爬上柜臺,和父親、哥哥一起替人寫春聯。觀賞的人,瞧他凝神揮毫的樣子,不由得嘖嘖有聲,喚他“小先生”。

一天,上海文化名人江錫舟(其子江寒汀后來成為赫赫有名的花鳥畫大師)來太倉游玩,漫步到“黃理記”前,發現柜臺上有人在寫字,仔細一看竟是個孩子。這孩子長相清秀灑脫,字里行間透著靈氣。真是人小字好有天才。不由得走進店里對祖父說:“黃老板,你家小公子書法了得,但就在醬油店寫寫字算算賬,實在可惜了。不如讓我帶到上海拜個名家學習書法,將來一定前途無量。”

祖父聽了雖然有些意外,但也覺得在理。再看看來者也不像拐賣小孩的拐子。雙方聊了不到一個小時,祖父居然同意讓八歲的兒子跟一個陌生人走了。

父親被帶到上海后,拜劉介玉(藝名天臺山農)學習書法,名師出高徒,兩年后,父親就在上海大世界共和廳賣字,從此“十齡童”就名揚上海灘了。祖父則把醬油店托付給二伯父打理,自己來上海照顧父親的日常起居和一日三餐。父親寫字祖父磨墨,當起了專業“書童”。多年以后回憶此事,父親特地作詩一首:

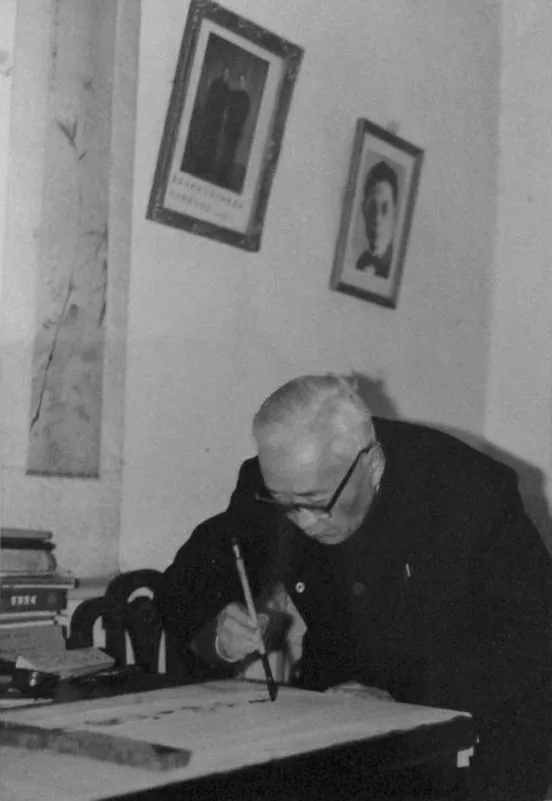

☉ 父親黃異庵

共和廳里十齡童,對客揮毫小相公。

一事至今忘不得,難為老父作書僮。

上世紀二三十年代書場遍布江浙滬各個城鎮,有些小鎮上竟有三四家書場同時營業,可見當時評彈行業有多興旺。那時的父親經常跟著祖父出入于書場,故而對評彈產生了濃厚的興趣。但按照當時世俗的眼光,還是看不起評彈職業的。所以當父親提出要學評彈時,遭到了祖父的極力反對。祖父認為讀書寫字教書是高尚的職業,演員戲子是供人娛樂的低等行當。

然而,父親是有性格有主見之人。有一次,趁著祖父出門一個月,大伯父借來一把三弦對父親說:“你能在這一個月內學會彈唱,等父親回家,我一定幫你一起求父親答應你學評彈。”

父親的聰明用功毋庸置疑,他每天練完彈唱就把三弦放在床上,和它共枕一只枕頭。半夜翻身碰響三弦,便立刻披上衣服坐起來輕聲練練手指摸摸音。一個月很快過去,祖父回家看父親手拿三弦,有模有樣地表演了一曲《三笑》里的唱段。一言不發,當夜就帶著父親到書場,正式拜評彈名家王耕香為先生學說《三笑》。

《三笑》這部書父親在拜師前就聽熟了,所以很快就上臺演出。但他更喜歡才子書《西廂記》,但對傳統的《西廂記》唱本并不滿足,感覺缺乏書卷氣。于是憑著自己扎實的古典文學功底,開始努力撰寫自己的《西廂記》書目。這階段父親埋頭攻讀王實甫原著,追隨唐人傳奇,旁涉昆曲等地方劇種,豐富自己的創作思路。廢寢忘食,日以繼夜地寫出了十五回書,準備上臺演出。

然而,根據當時的行規,沒有師承,不能上臺。父親只能再去拜朱蘭庵為師。但朱蘭庵以“朱家至今沒有傳下《西廂記》”為由,拒絕收徒。無奈之下,父親打聽到謝鴻飛唱過幾回《西廂記》,便改拜他為先生,這才允許上書壇。

父親每說一回,必定要認真回顧分析,反復琢磨。日積月累,終于形成了獨一無二的黃《西廂》。為有別于朱蘭庵說的《西廂記》,父親毅然把自己的名字“易安”改為“異庵”。

不久由上海評彈名家郭少梅推舉,父親在有著現在“央視春晚”般影響力的匯泉樓書場年檔上演出,一炮打響,從此走紅。成為以黃派《西廂記》著稱的一代名家。可以說,上海不僅成就了父親的書法,也成就了父親的評彈。

在評彈事業蒸蒸日上的同時,父親從未放下過手中的毛筆和刻刀。盡管父親當時的篆刻已經達到了一定的水準,但感覺有些方面還是不夠完美,治印里面有些奧妙不夠透徹,尤其在邊款的位置和印邊的處理上有時會猶豫不決。因此父親決定正式拜上海最負盛名的篆刻大師鄧散木(別名鄧糞翁)先生學習篆刻。

通過朋友的介紹,那天父親備足了香燭厚禮,由學生錢雁秋(當時已是上海評彈名家)陪同去鄧先生家正式拜師。后來“黃異庵帶著學生拜先生”一事被圈內人士傳為佳話。

鄧散木先生酒量驚人,每逢佳節或大事,他都要大擺宴席,請來文人雅士同樂。那天他拿出大大小小十幾只酒杯,按杯身高低排成一座當中高兩頭低的“橋”橫在桌子中央,杯中斟滿白酒。席間賓朋們吟詩作對、猜燈謎,輸者必須一氣喝干一座“橋”。

父親跪地磕頭后,鄧先生叫他坐在身邊,父親把自己的印譜拿給先生看,一邊訴說著印面邊框之難刻,鄧先生隨手拿過刻刀玉石做了不到兩分鐘的示范,打出來給父親看……父親頓悟!唉,“無師自通”害煞人。當即留下這樣的句子:

筵間談笑無多語,便是真傳衣缽時。

解放后政府號召文藝界編演新劇目,作為評彈作家、響檔名家,父親自然帶頭響應號召。他首先在常熟花園飯店掛牌說《李闖王》,每天清晨起來,考慮情節安排,編寫唱詞。午飯前寫好一回,下午上臺演出。就這樣一天一天地邊寫邊演,說了一個多月的書,深受聽客的歡迎,成為評彈界編新書說新書的第一人。以后又連續自編自演了《文徵明》《紅樓夢》等長篇彈詞。他為這四部書分別作過四首詩:

《西廂記》

會真手筆出微之,實甫西廂絕妙詞。

一段崔張風韻事,大媒先謝法聰師。

《李闖王》

解放新書說闖王,有明社稷半存亡。

沖冠可殺吳三桂,為惜紅顏竟引狼。

《文徵明》

一夫一婦美徵明,伯虎何來九婦情。

乞借滄浪亭下水,清流日夜洗污名。

《紅樓夢》

紅樓寫絕癡兒女,不入梨園生旦行。

惟有江南書可聽,溫存軟語話家常。

1950年11月,第一屆全國戲曲改革工作會議在北京召開,整個華東地區十余個劇種,數千名演員,只有四名代表參加會議,他們分別是:京劇界的李瑞來、滬劇界的邵斌孫、滑稽界的周柏春和評彈界的黃異庵。

當時周恩來代表毛澤東看望與會的藝術家們,談話中說起采訪會議的蘇聯塔斯社記者急需一首詩,內容要求是寫抗美援朝的,打算配合相關報道在《真理報》發表。這時在周恩來旁邊的田漢大聲問道:“有誰能做詩?”

我父親手頭就有,當場拿了出來。田漢看后認為寫得不錯。

次日,他興沖沖地告訴父親:“總理講這首詩寫得很好,黃異庵是個評彈才子。”

上世紀80年代,在南京召開了“全國紅學研究會”,父親應邀參加。會議第一天大家各抒己見,發表自己的觀點。第二天各劇種表演《紅樓夢》,父親單檔彈唱了一回《紅樓夢》。紅學家周汝昌先生認為評彈演員沒什么特別,無非小生、小旦的表演加彈唱。于是沒看就回北京了。直到會后聽說黃異庵表演的一回《紅樓夢》非同一般,評彈演員所說的書目,里面隱藏著深厚的中國古典文學內涵,周汝昌為沒聽到這回書而十分遺憾。

☉ 父親(右下)和學生楊振雄(左上)、馮筱慶

當天,父親在臺上發現周汝昌沒來聽書,還風趣地寫了一首七絕寄給周汝昌:

白頭人說紅樓夢,應被紅樓笑白頭。

怪底掌聲雷動處,座中顧曲獨無周。

周汝昌閱后發現父親不是普通的評彈演員。數次交往后與父親成了知己。兩位老人結下了深厚的感情。書信往來,惺惺相惜。

1991年,為《黃異庵藝術生涯七十周年》慶賀活動,周汝昌特賦四詩遙祝。

古今情事各任何,七十星霜歷幾多。

一曲搊彈唱哀樂,三條弦上淚婆娑。

斜陽古柳憶前賢,總把歌詞當史篇。

弦索鏗鍧誰最似,江南花落李龜年。

多才多藝異常流,不獨知音顧曲周。

論墨講詞兼篆印,一時轟動古蘇州。

喉頭弦音總是情,自家撲盡一聲聲。

還為陽春傷和寡,滔滔瓦釜正雷鳴。

同時,周老還評價父親是“在文學藝術上博通的大方家”,為“柳敬亭后一人而已”。

父親最后一次在上海的演出,是應學生楊振雄之邀,和他拼檔參加《楊振雄藝術生涯六十周年》的匯演。那次演出隆重之極、盛況空前。江浙滬評彈名家全數出席,還特邀著名電影演員程之主持節目。

父親出場坐定,首先即興講了四句韻語:

三十余年闊別中,師生今日又相逢。

書臺重見黃楊檔,七十張生八十聰。

觀眾報以長時間熱烈的掌聲。接著師徒倆表演了最能體現特色的《西廂記·游殿》,將典故、傳說、調笑有機地融合在書里,把書說得文采飛揚。

發配到青海

1958年父親被劃為“右派”,發配去青海。對這段生活,直至他晚年回憶起來,仍然唏噓不已。

那是1959年深秋一個天寒地凍的日子。

父親坐了三天兩夜火車(悶罐子棚車),再加幾天幾夜卡車的長途跋涉,終于到了青海,但后腳跟腫得只能拖著走。

“到了?這是哪里啊?”大家望著荒無人煙、一望無際的空曠問道。

“這是我們的目的地,青海省貴南縣大倉地區。大家趕緊下車拿工具原地挖個大坑,天黑之前一定要完成。否則有被凍死或叫狼叼走的可能。”

管教邊說邊用白粉在地上撒了個框架,眾人七手八腳地開始工作。西北高原的九月已進入寒冬,大地凍得結結實實,挖了一下午好不容易才完成。接著在坑底鋪上油毛氈,大家一個挨著一個把自己的被褥鋪在油毛氈上,上面蓋上油布,鉆進被窩……

據《青海省志·勞動改造志》記載,當時青海的勞改農場多達32個,形成了世界上最大的勞動營,青海一時成了“監獄”的代名詞。

這是父親發配青海的第一天,寒夜難眠,想著自己何以落到這般田地?不禁一聲長嘆:

姹紫嫣紅色太姣,妒花風雨自難饒。

狂吹直去天西北,九月高原雪正飄。

后來,勞改局派工程隊來為他們逐步蓋起了宿舍、飯堂、干部辦公室。辦公室墻上還做了一塊大黑板,聰明的管教一眼就選中父親,叫他專門負責寫黑板報。當然稿件是管教出的,盡管有錯別字、病句,但抄寫人并不能改動一個字,為此父親經常哭笑不得。

沒想到我后來到農場也負責出黑板報,這點上我們父子還是有一拼的。

勞教分子的成分很復雜,地、富、反、壞、右五“毒”俱全。年輕人脾氣暴,聚在一起吵架是家常便飯,斗毆也時有發生。為平息各種事端,需要調和氣氛。管教找我父親商量,讓他每天晚上給大家說一回書,交換條件是白天不用下地干活。這對我父親來說絕對是求之不得的好事啊!

晚飯后,大伙爭先恐后地擠滿了飯堂。為讓所有人都能聽懂,父親還操起了不太標準的普通話來說蘇州彈詞,每當遇到唱篇子,只能用蘇州方言了,盡管大部分人聽不懂唱詞,但根據故事情節的進展,還是能推斷出一點意思的。同時,悅耳動聽的唱腔音樂也讓大家得到了心靈的撫慰。父親從《西廂記》唱到《李闖王》,再從《文徵明》唱到《屈原》《聊齋》……這段時間大伙都沉浸在這些故事里,氣氛平和了,關系融洽了,文明程度提高了。為此,父親得到了管教多次表揚,并被提拔為獄中的“基層干部”——勞改犯的小組長。

然而,精神永遠代替不了物質。成天困擾著大家的還是一個字——“餓”。勞改犯每天早、中、晚的伙食就是一只青稞做的窩窩頭和一碗照得見面孔的青稞糊,這還是農忙季節的標準。后來遇到三年自然災害,加上高寒的自然條件,農場土地收不回種子,一個月的伙食降為6斤棒子面。鮮草鍘碎了煮熟,摻和棒子面做粘合劑,和豬食沒有兩樣。最最困難時每人每天只發一個窩窩頭或一只土豆,其他什么都沒有。

這階段父親一邊挨餓,一邊正精心地把巴金的長篇小說《團圓》改編成評彈劇本。從時間上推算,此時長春電影制片廠編劇毛烽也在把《團圓》改編成后來全國人民都熟知的電影《英雄兒女》。

兩個生存環境截然不同的人對這本書同時產生了靈感和想法,真是英雄所見略同。

終于熬到刑滿釋放,父親被留場,當起了農場職工。有自由也有工資了。按照青海地區的標準,他每月的工資是四十三元四角三分。

父親有心臟病,可以申請到當地療養隊療養。

“您真是上海的黃異庵嗎?”父親到療養隊報到時,療養隊方醫生見了我父親好奇而又驚喜地問道。

“不,我是青海的黃異庵。”父親調侃道。

“啊!我在上海聽過您的《西廂記》,還見過您的書法作品,萬萬沒想到今天真的黃異庵竟出現在眼前!”方醫生顯得有些激動,繼續問道:“您也是這個吧?”方醫生同時伸出了五個手指。父親先是愣了一下,然后掰著手指說:“地、富、反、壞……嗯,是老五。”

“哈哈!我們都是‘第五縱隊’的,今晚我請客,再介紹你認識幾位隊友。”

大西北日長夜短,晚飯時分的太陽就像我們南方的下午。方醫生請來了幾位南方醫生朋友共同歡迎父親。有的帶了青稞酒,還有的帶來一些上海寄來平時舍不得吃的罐頭食品,菜肴豐盛,熱鬧非凡。席間父親乘興說了一回書,還作了好多即興詩。大家頻頻舉杯,表示出對父親的崇敬之情。其中有個小名叫“寶寶”的年輕人竟然當場起身磕頭認父親干爹。

在療養隊一年多時間,父親心情極好,身體恢復不錯。思鄉之情油然而生。當時青海省勞改部門有規定,為安全起見,刑滿釋放者回故鄉,必須由直系親屬來接迎。

我母親體弱多病,不可能長途跋涉到青海,全家人商量下來決定由大哥來完成這次艱巨的任務。為此,母親四處借錢,總算湊齊了盤纏。一切準備就緒,二十歲的大哥肩負著全家人的囑托,踏上了開往西寧的列車。那是1964年的事。

為安全起見,母親把錢和父親愛吃的食品縫進了為大哥新翻的棉襖里。路上,大哥渾身大汗地悶在車廂里不敢脫下棉襖。可是他沒預料到那些食物捂在身上是會變質的。直到一陣陣餿味不斷從棉襖里散發出來,才只得跑進廁所里,忍痛把變質的鴨肫干、鹵汁豆腐干扔掉,總算還保住了如石頭般硬的牛肉干。

經過幾天幾夜奔跑,火車終于停靠在陜西站。再從陜西到西寧的那段鐵路是角度很大的上坡路,一列火車需要兩個火車頭,一個前面拉,一個后面推,火車喘息著吃力地往上爬,不時發出一陣聲嘶力竭的怪叫!好不容易停在了西寧火車站。大哥出站后來到長途汽車站買好車票,然后兩手抱在胸前在車站的長椅上宿了一夜。第二天又是一天長途汽車的顛簸,才到了共和縣。從縣城到大倉農場沒有長途汽車了,只能搭乘運送貨物的卡車,而且還不是每天都有。在小客棧等了幾天終于等來一輛運木頭的大卡車,大哥給司機送了兩包煙后爬上了卡車。

“兩手抓緊卡車的擋板,否則甩下來我可不負責的哦。”司機關照說。

卡車在崎嶇不平的土路上幾個小時的狂顛后,停在了黃河邊。大哥出示了路條(居委會開的介紹信),付了錢,跨上擺渡小船,在震耳欲聾的急流聲和起伏的大浪里顛簸了一個小時,渡船終于到了黃河對岸。眼前是一望無際的平原和遠處山上的積雪。當地人指著隱約可見的房子告訴大哥,那邊就是大倉農場。說說“那邊就是”,大哥又走了兩三個小時,初次出門的大哥一路歷經千辛萬苦終于推開了療養院的大門。時隔六年,父子相見潸然淚下。旁邊的人看得也為之動容。

當晚,方醫生等全體療養隊工作人員為我父親送行,場面熱鬧非凡。父親說了一回書后叫大哥唱一只開篇《鶯鶯操琴》。

“香蓮碧水動風涼。”

剛唱完第一句,只聽見父親突然一個噴嚏,旁邊的醫生們都立馬警覺地回過頭去看我父親,只見他慢慢地倒了下去,脈搏沒有了,呼吸也停了……這事多虧發生在療養院,他們把父親躺平,方醫生果斷地直接向父親的心臟連續注射了兩針強心針,而后見父親慢慢地恢復了呼吸,大家這才松了一口氣。方醫生當場宣布:今晚發生的事對外絕對保密。一旦走漏風聲,父親回家的路條一定開不出……為避免夜長夢多,方醫生給父親備足了路上的藥,決定讓他們次日一早動身。可老天沒眷顧這父子倆。天空突然下起雨來,那里的天氣要么幾個月沒雨,要下起雨來可能會十天半個月地下。主要是一下雨一切交通全部癱瘓。沒有任何辦法,只有等待。在等待的幾天中,父親作詩道:

小雨留人又一天,歸心早與夢爭先。

夜來笑對孤燈道,六載多情照獨眠。

終于等來了天空轉晴,那天父子倆揮淚告別了送到黃河邊的療養院的朋友們。接著渡黃河,爬卡車,長途汽車轉火車,一路南下。

下放去濱海

1969年,“上山下鄉”大潮襲來。父親跟著姐姐一起前往江蘇濱海縣八灘公社岔河大隊第三生產隊插隊落戶。當初來接下放戶的幾個縣都嫌棄他們父女倆沒有勞動力,不肯收。最后濱海縣為了完成規定指標才勉強收下。

到岔河不久,大隊召開了一次“見面會”,讓社員群眾看清階級敵人的嘴和臉,隨時注意階級敵人的言和行,提高革命的警惕性。幸虧父親的長相并不猙獰,一副眉清目秀文弱書生的樣子。社員們放心了,盡管嘴里喊著革命口號,但并無侮辱性的言行。以后再也沒有發生批斗或學習班之類的事情。

下鄉的第一年,手里有幾十元的安家費和一點家里帶來的糧食,日子還算過得去。后來,隊里照顧父親,給一些拾麥穗等小孩子干的活,每天記六個工分。雖然拾不了多少,用秤稱可能三個工分都不值。作為知青的姐姐每天可記八個工分,這樣勉強挨過一年。

第二年取消照顧,瘦小的姐姐麥子也割不動,父女倆掙不到工分,沒有工分就意味著沒有口糧,光靠二哥每月給的5元錢補貼怎么夠兩個人的吃用開銷?一時間生存成了大問題。家里稍微值點錢的東西都賣光了。今后怎么辦?思來想去,父親意識到既然農村缺醫少藥,何不在這方面動動腦筋?于是,他憑著古典文學的功底,捧起醫書,拿起銀針,學起了針灸。沒幾個月,就掌握了一些基本經絡、穴位和手法要領。譬如“肚腹深如井,背心薄似餅”。意思是肚腹部的穴位可以針深些,后背部的穴位則一定要小心謹慎,絕對不能深針,否則會有生命危險。父親先在自己人身上試驗,效果不錯。后來慢慢地擴大范圍,一些感冒發熱、咳嗽、拉肚等小毛小病大部分都能手到病除。

但父親畢竟沒有行醫執照,所以定下規矩:

一,對求醫病人不包治愈。

二,不收病人治療費。

上門求醫者都十分信任父親的醫術。農村人樸實重情,前來求醫的病人沒有空手的,少不了雞蛋、南瓜、山芋,甚至還有送香煙老酒的。就這樣一傳十、十傳百地傳開了。

父親也經常為女兒的將來操心。既然農活干不來,就學門手藝吧。正好附近有個患小兒麻痹癥的人開著一家裁縫店,想讓本來就會機繡的姐姐跟師傅打打下手,學學裁剪。但沒有錢付學費,擔心師傅不肯傳授真手藝。于是父親便與師傅談判,以義務為師傅針灸治療作為交換,師傅滿心歡喜地一口答應。后因生產隊要求姐姐一定要參加田里勞動,裁縫才學了一個多月只能結束。而為師傅針灸卻一直持續著,直到其緊縮的膝蓋逐步松軟,能放進一個拳頭。從此,“黃神醫”的名氣不脛而走。

有一天大清早,姐姐聽到門外有說話聲,以為出什么事了。開門一看,啊!門口許多鄰村的病人自覺地排隊等著“就醫”。從此父女倆基本生活就有了最低保障。

再苦再難,也改變不了父親文人的秉性:盤腿床上讀書,食指空中寫字,晴天獨坐篆刻,半夜無眠作詩。姐姐有個小本子記滿了父親作的詩。可惜后來遺失了。但父親在岔河的三年里,每年一首詩,姐姐至今記得很清楚。

其一

楊柳青青夾心溪,桃花層層落香泥。

此生恍若江南夢,臨水人家鴨滿堤。

其二

開到夭桃又一春,枝枝明艷見精神。

白頭人立桃花下,妒煞春風笑煞人。

其三

亭亭玉立出檐高,三度觀花客興豪。

愿祝來年看花客,一帆風順破江濤。

父親經常為農村文化人,如干部、復原軍人、知青等寫寫對聯或刻方圖章。他們見父親練書法沒有宣紙,便把辦公室的廢報紙拿給父親練字。遇到青黃不接時,父親只好在一張報紙上反復寫,寫潮了曬干,曬干了再寫。到最后一張報紙足足有二兩重。篆刻也只能買幾毛錢一塊最便宜的石頭,也是刻好,磨掉,再刻,再磨……

隨著年歲的增長,我愈發能理解父親。在那樣一個艱苦的年代,父親是在用熱情的藝術創作來對抗歲月的荒漠、排遣孤獨的苦悶啊!

因而,晚年的父親每每談起治印,總會感念恩師糞翁先生的賜技之恩。

漢人篆刻宋人詞,并作圖章雅可知。

興到不愁花滿眼,晴窗獨坐奏刀遲。

詞客如何弄印存,江南散木是師門。

百年蒼蒼人空老,一技雕蟲尚感恩。

在濱海的第二年春季,雨水特別多天氣特別冷。父親每天基本上在床上度日。

一個冷雨凄風的清早,姐姐到生產隊反映:“這連續半個月的雨,我家土墻被雨水浸泡得滲出水來了,茅草房頂也成天地滴水,這屋子實在住不下去了。你們隊里派人來看看吧。”

隊長答應帶人來看看。

姐姐冒雨深一腳淺一腳地在泥濘路上往家走。快到家時,突然感覺有點異樣:“自己是否迷路了?”想想也不會啊,這條路走了多少回了,還會迷路?再走了一會看看,壞了!房子矮一大截,而且還傾斜了。姐姐立馬大聲叫喊:“快來人啊……房子塌啦!”

幸好那天下雨,隊里沒人出工,都休息在家。社員們聞聲奔過來,男人們七手八腳地用力托起屋頂,姐姐迅速往里鉆進去。發現父親還躺在床上,身旁斜著一根大梁,大梁的一頭已經在地上,另一頭正好擱在塌到一半的墻身上,形成了僅限一人藏身的狹小空間,保護著父親。

“爸爸,您怎么樣?傷到沒有啊?”姐姐見父親閉著眼一動不動,差一點哭出來。

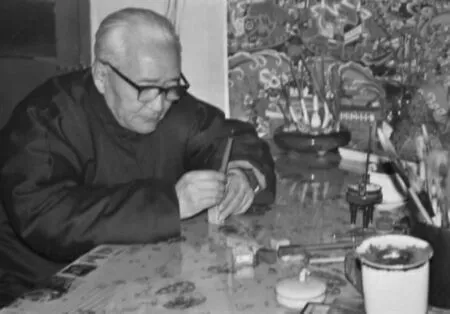

☉ 父親黃異庵在篆刻

“不礙事,不礙事的,我正念著心經呢。”父親似乎胸有成竹。

姐姐哭笑不得,趕緊拉起父親往外跑。這時候托著屋頂的人見父親安然無恙,都松了手。整個草房頂立馬烏龜似地趴在了地上。

三年后,姐姐通過考試,被委派到揚中等地做機繡指導老師,月薪四十多元。于是,她將孤身一人在岔河的父親接了出來。臨走那天前來送行的四鄉八鄰往父親包裹里塞滿了煮雞蛋、花生果、烤山芋……社員們握著父親的手依依不舍地喊著:“黃爹爹,黃爹爹……”場面催人淚下,跟剛來時“見面會”上的喊口號形成了強烈的對比。

從此,父女倆結束了濱海的三年鄉土生活。晚年的父親盡管病魔纏身,仍然希望回八灘岔河看看,可惜最終沒能成行。