冠狀動脈支架植入術后患者氯吡格雷反應性和糖耐量異常的相關性

李耕慧 朱貴家 劉庶珠 郭紅艷

(1齊齊哈爾市第一醫院干部病房,黑龍江 齊齊哈爾 161000;2黑龍江省醫院心內科;3齊齊哈爾醫學院生物化學教研室)

全球2型糖尿病的發生率逐年增加〔1〕。更重要的是,糖耐量異常(IGT)患者較糖耐量正常(NGT)患者出現心血管事件發生率增加,比如心血管死亡和全因死亡率〔2〕。由于血小板反應性的增加和抗血小板藥物藥效學的受損,導致糖尿病患者心血管事件的增加〔3,4〕。重要的是口服氯吡格雷的糖尿病患者抗血小板治療后血小板高反應性增高,這可能是導致動脈粥樣硬化加速進展的原因〔5〕。但是IGT患者口服抗血小板藥物反應性不佳的原因仍需要探索。值得注意的是,40%冠心病患者都有IGT。然而,臨床中研究餐后血糖和血小板反應性的甚少。既往研究表明改善胰島素抵抗(IR)而非降低血糖,可以改善臨床預后。此外,藥效動力學研究表明IGT和IR患者血小板高反應性較NGT明顯增強〔6〕。但是IR和IGT對血小板反應性的微小差別及糖負荷血小板活性如何改變仍不明確。本研究旨在探討冠心病患者IGT、空腹血糖水平的變化和IR對氯吡格雷PD的影響。

1 資料與方法

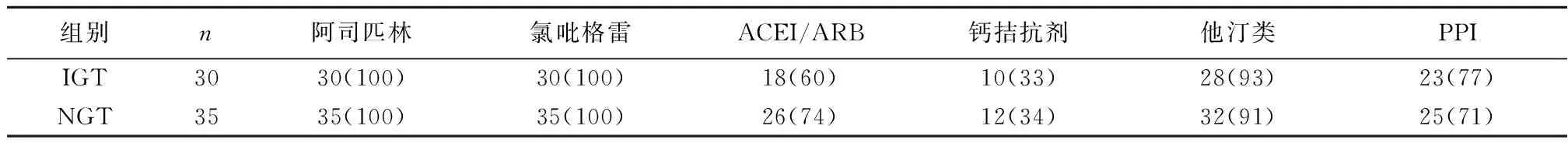

1.1一般資料 研究對象為齊齊哈爾市第一醫院2014年門診收入的患者。入選標準:①年齡>18歲;②非糖尿病患者;③具有行口服葡萄糖耐量試驗(OGTT)的能力;④行經皮冠狀動脈介入(PCI)治療支架植入術;⑤口服標準雙重抗血小板治療阿司匹林(100 mg/d,拜耳醫藥有限公司 中國北京,批號J20130078)和氯吡格雷〔75 mg/d,賽諾菲(杭州)制藥有限公司,批號J20080090〕治療至少30 d。排除標準:①糖尿病患者;②出血傾向患者;③伴隨或近期(30 d內)使用口服抗凝藥物,如西洛他唑或潘生丁;④血小板計數<100×1012/L;⑤6個月內出現胃腸道出血;⑥1個月內出現急性冠狀動脈綜合征;⑦3個月內出現腦血管事件;⑧活動性出血或血流動力學不穩定;⑨惡性腫瘤;⑩血肌酐>176.8 μmol/L;血清谷丙轉氨酶(ALT)大于正常上限的2.5倍。入選研究對象進行口服75 g無水葡萄糖進行OGTT,以確定IGT狀態。入選研究對象共77例患者,因5例患者OGTT診斷為排除糖尿病,7例患者因采血樣本溶血無法完成OGTT檢驗排除,剩余65例確定為最終研究對象。其中IGT為30例,NGT為35例。兩組基線資料差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組基線特征比較〔n(%)〕

1.2靜脈采血及藥效動力學檢測 在3個時間點用21號針頭的肘前靜脈血樣收集:(1)基礎值狀態;(2)葡萄糖負荷后1 h;(3)葡萄糖負荷后2 h。早晨口服維持劑量氯吡格雷后18~24 h后采基礎值血,以便確定血小板反應性處于低谷水平。為避免自發的血小板活化,開始的2~4 ml血液丟棄,樣品采血后1 h內進行處理。藥效學(PD)檢測是在3個時間點進行:基礎值、1和2 h葡萄糖負荷,利用透光率集合度檢測方法,其根據標準方法如先前所描述簡言之,將血液收集在3.8%檸檬酸鈉管進行。血小板聚集采用濁度透光率血小板聚集儀進行檢測(MCM HEMA TRACER313M,MC Medical Inc公司,東京,日本)。血小板激動劑包括5、20 μmol/L的二磷酸腺苷(ADP)(MC Medical Inc公司,東京,日本)。富血小板血漿(PRP)是通過檸檬酸化的血液以800 r/min,離心10 min后的上清液,并保持在37℃以備使用。通過二次離心以3 000 r/min,分離15 min得到乏血小板血漿,離心機采用KDC-40低速離心機(安徽中科中佳科學儀器有限公司,R=12.4 cm)。最后,每次測量將富血小板血漿透光率調整為0%和乏血小板血漿透光率調整為100%。記錄7 min曲線和檢測的最大血小板聚集(MPA)。血小板高反應性定義應用光學比濁法以10 μmol/L ADP為誘導劑測定血小板聚集的最大值≥55%。

1.3相關定義 參照美國糖尿病協會標準,所有入選研究對象口服75 g無水葡萄糖進行OGTT。血漿葡萄糖和胰島素在需要的時間點進行檢測。NGT定義為空腹血糖(FPG)6.1 mmol/L和餐后2 h血糖(2 h PG)<7 mmol/L。IGT定義為2 h PG>7 mmol/L。糖尿病定義為FPG>7 mmol/L或者2 h PG>11 mmol/L〔9〕。穩態模型評估IR指數(HOMA-IR)評估IR指標,HOMA-IR:空腹胰島素(MU/L)×FPG(mmol/L)/22.5。

1.4研究終點和抽樣數量計算 該研究的主要終點是比較ADP刺激物為20 μmol/L時NGT和IGT患者MPA的基礎值。2型糖尿病患者血小板功能值的估計是基于既往研究的數據。其他終點包括每個時間點IGT和NGT患者的血小板高反應性和ADP刺激物為5 μmol/L時的MPA。該研究也評估了在糖耐量后血漿葡萄糖和胰島素水平的改變對藥效動力學的影響。

2 結 果

2.1兩組實驗室檢查、藥物治療基線特征及OGTT結果比較 根據HOMA-IR,13例(20%)患者合并IR。兩組實驗室檢查、藥物治療基線特征除HbA1c外,其余指標差異均無統計學意義(P>0.05),見表2,3。兩組血漿葡萄糖、IRI基礎值、2 h糖耐量、HOMA-IR差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01),見表4。

表2 入選對象實驗室檢查基線特征

表3 兩組藥物治療基線特征比較〔n(%)〕

表4 兩組OGTT結果比較

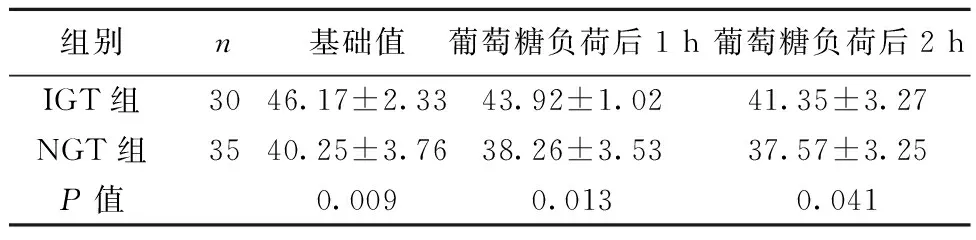

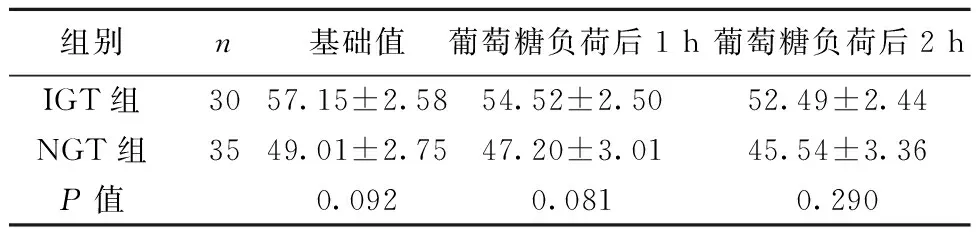

2.2藥效動力學根據IGT狀態而發生改變 ADP刺激物為20 μmol/L時比較每個時間點的MPA,IGT組明顯高于NGT組(P<0.05,P<0.01),見表5。ADP刺激物為5 μmol/L時雖然沒有統計學意義,但仍表現出同樣的趨勢,見表6。

表5 兩組各時間點MPA比較(%,ADP=20 μmol/L)

表6 兩組各時間點MPA比較(%,ADP=5 μmol/L)

非校正總體分析顯示ADP 刺激物為20 μmol/L和5 μmol/L比較,評估血小板活性具有顯著差異(P=0.015),然而校正后基礎值作為變量無明顯統計學差異(ADP 20 μmol/L:P=0.81,ADP 5 μmol/L:P= 0.862)。葡萄糖負荷后,從基礎值至2 h IGT和NGT患者的MPA明顯減少,ADP刺激物為5 μmol/L和20 μmol/L時,從基礎值至2 h IGT和NGT患者的MPA依然明顯減少(P<0.01)。整個人群中血小板高反應性出現人數為21例(32%)。IGT組各時間點血小板高反應性發生率明顯高于NGT組(P<0.05,P<0.01),見表7。

表7 兩組各時間點血小板高反應性發生率比較(%)

2.3臨床患者特征單變量分析表明只有IGT狀態和血小板高反應性有相關性 Logistic回歸分析顯示IGT狀態是血小板高反應性的強烈預測因素,見表8。隨著糖耐量時間延長,IR患者血小板高反應性發生率增加,非IR患者血小板高反應性患者減少,2 h時兩組血小板高反應性發生率差異有統計學意義(基礎值30.0%與32.7%,P=1.0;1 h 38.5%與21.2%,P=0.27;2 h 53.8%與19.2 %,P=0.03)。隨著糖耐量時間延長,根據IR的狀態血小板活性發生變化,特別的是,ADP刺激物為20 μmol/L時,IR患者的MPA隨著時間推移保持不變(P=0.53),而非IR患者MPA明顯減少(P<0.001),2 h時兩組MPA差異有統計學意義(P<0.05),見表9。ADP刺激物為5 μmol/L時IR患者MPA隨著時間推移變化不明顯(P>0.05),非IR患者MPA明顯減少(P<0.001),且兩組各時間點MPA差異均有統計學意義(均P<0.05),見表10。根據IR的狀態評估血小板活性發現,IR組中血小板活性表現出增強的趨勢(ADP 20 μmol/L:P=0.06,ADP 5 μmol/L:P=0.07,校正基礎值;ADP 20 μmol/L:P=0.002,ADP 5 μmol/L:P=0.02)。

表8 血小板聚集多因素回歸分析

表9 IR與非IR患者各時間點MPA比較(%,ADP=20 μmol/L)

表10 IR與非IR患者各時間點MPA比較(%,ADP=5 μmol/L)

3 討 論

Lundstr?m等〔6〕研究表明在輕微缺血性腦卒中或(TIA)患者中,IGT和IR是氯吡格雷反應性降低的預測因素。本研究結果與其相似,但是根據血小板高反應性狀態只對IGT的比率進行評估,OGTT后血小板活性并沒有明確闡述。本試驗通過OGTT連續觀察評估了血小板反應性。本研究表明口服阿司匹林和氯吡格雷的IGT患者血小板活性和血小板高反應性的發生率較NGT患者明顯增高。

OGTT后只有非IR患者中血小板活性降低,IR患者中血小板活性未見明顯改變。多種機制可以導致糖尿病患者血小板功能異常和對抗血小板治療效果損害。一些機制在IGT患者中也會表現。高血糖可以通過增加滲透壓來增加血小板活性,最近研究表明,餐前胰島素治療對餐后血小板活性的影響高于餐后高血糖對其帶來的影響且糖耐量并沒有增加血小板活性〔7〕。胰島素會對血小板激動劑產生拮抗,比如膠原蛋白、ADP、腎上腺素和血小板活化因子等。非IR患者血小板活性降低,可能是與糖耐量后血漿胰島素水平增加有關。Spectre等〔8〕研究發現胰島素抑制血小板的活性,健康受試者中,干預P2Y12途徑中G蛋白α亞基,減少cAMP的抑制作用,通過蛋白激酶A抑制血小板活性,但是血小板活性的喪失會導致胰島素P2Y12信號的上調。該研究表明糖耐量后根據IR的狀態血小板活性受到抑制,導致氯吡格雷介導的P2Y12受體受到抑制。這些發現可能解釋為什么IGT會增加心血管事件的發生率。

除了IGT狀態,IR也是影響血小板反應性的重要因素,尤其是在葡萄糖負荷時。基于這些機制,胰島素增敏劑如二甲雙胍和吡格列酮可以增加血小板P2Y12水平,誘導減少氯吡格雷的抑制作用。有研究〔9〕已經評估了胰島素增敏劑對血小板反應性標志物的影響,在2型糖尿病的動物模型中,吡格列酮可以減少可溶性P-選擇素和P-選擇素的血小板表達。雖然對糖尿病患者的研究未能顯示調制胰島素增敏劑對血小板功能的影響,但它可能提高氯吡格雷介導的P2Y12抑制作用。該研究表明,IGT患者可能有早期的血小板IR。該研究結果可以解釋為什么二甲雙胍和磺脲類藥物治療相比,其通過增加胰島素敏感性降低心血管疾病死亡率。

本研究的局限性:①該研究并沒有考慮其他導致氯吡格雷變異的因素,如CYP2C19基因多態性;②有幾種不同的測定法來評估血小板功能,但是,該研究只用仍然被認為是“黃金標準”來評估血小板聚集的脂磷壁酸(LTA);③多因素分析IGT狀態可信區間非常廣泛,并且與血小板高反應性相關,如BMI和肌酐,在該項研究中沒有得到很好體現。所以尚需要大規模研究進步證實,以便指導臨床治療,使患者最大獲益。本研究表明IGT患者存在血小板反應性增強與IR有關。