某三級甲等中醫醫院新生兒科1390例患兒目標性監測分析

金宗英,喻嬌,趙俊,魏光榮,李志

(西南醫科大學附屬中醫醫院,四川 瀘州)

0 引言

新生兒科是醫院重要的獨立科室,主要負責早產兒、新生兒常見病、危重疾病的診療[1],包括普通病區、隔離區、早產兒監護區、重癥監護區等功能室,配備有呼吸機、嬰兒暖箱、嬰兒高壓氧艙、搶救輻射臺、光療箱等設備[2-3]。醫院感染是新生兒科常見并發癥,在住院期間隨時都可發生。重視醫院感染的危害,明確感染類型、原因,采取有效的護理干預措施對改善患兒預后有重要作用[4-5]。本文就西南醫科大學附屬中醫醫院新生兒科1390例患兒目標性監測結果進行分析,內容如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

觀察對象為2018年1月1日至12月31日某三級甲等中醫醫院新生兒科病房收治的1390例患兒,其中男809例,女581例;早產兒1014例,足月兒376例;日齡2~22 d,平均(14.7±2.1)d;出生體重980~3580 g,平均(2470.5±359.3)g。家長均知曉本次研究目的,簽署《知情同意書》,排除精神疾病、嚴重臟器功能障礙、先天性心臟病患兒。

1.2 監測方法

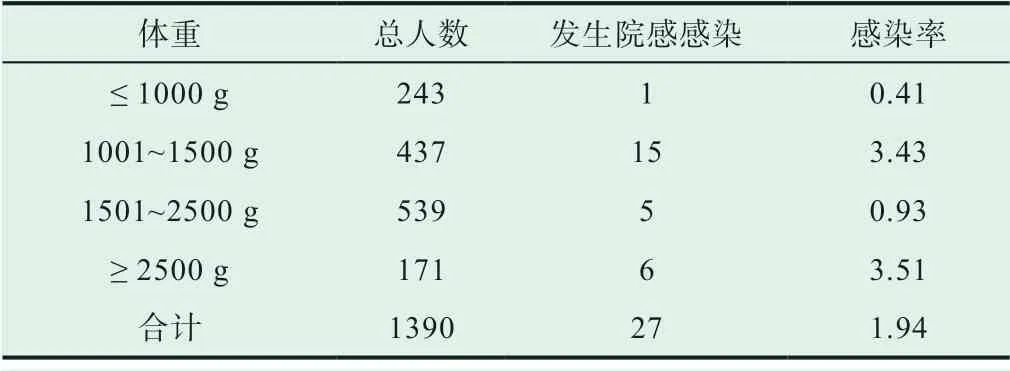

醫護人員編制醫院感染目標監測方案,將患兒按照體重≤1000 g、體重1001~1500 g、體重1501~2500 g、體重≥2500 g,分組見表1,對患兒感染風險進行預測。每天準確記錄患兒靜脈置管次數、呼吸機使用頻率等情況。每月對新生兒科患者醫院感染追蹤情況進行統計,每個季度對監測資料進行分析、反饋。

參照衛生部《醫院感染診斷標準》對1390例患兒有無醫院感染進行診斷,記錄醫院感染發生率,并且進行發生部位、病原學分析等統計。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 1390例患者醫院感染發生情況

1390例患兒中有27例發生院內感染,院內感染率為1.94%。

2.2 27例感染患者兒分布情況

27例感染患者兒中體重≤1000 g有1例,體重1001~1500 g有15例,體重1501~2500 g有5例,體重≥2500 g有6例;體重為1001~1500 g的患兒感染發生率高,見表1。

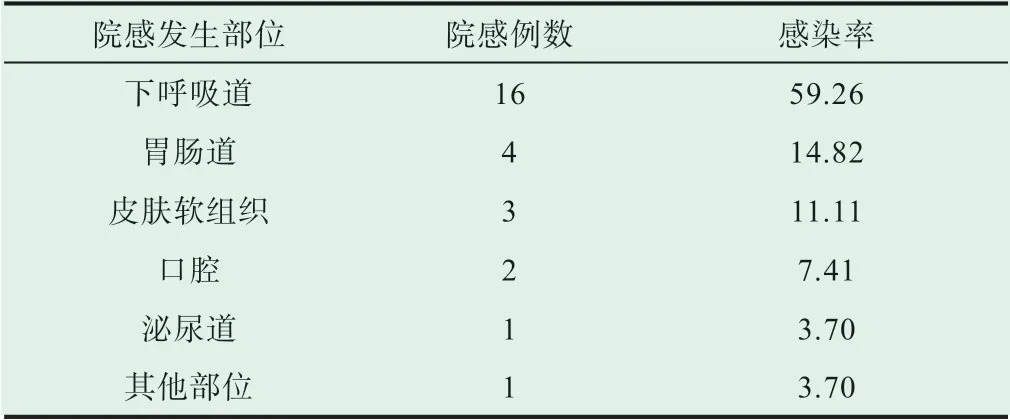

2.3 27例患兒院感發生部位分布情況

下呼吸道感染人數16例,胃腸道感染人數4例,皮膚軟組織感染人數3例,口腔感染人數2例,泌尿道感染人數1例,其他部位感染1例,見表2。

表1 27例感染患兒體重情況分布情況(n, %)

表2 27例感染患兒發生部位情況分布情況(n, %)

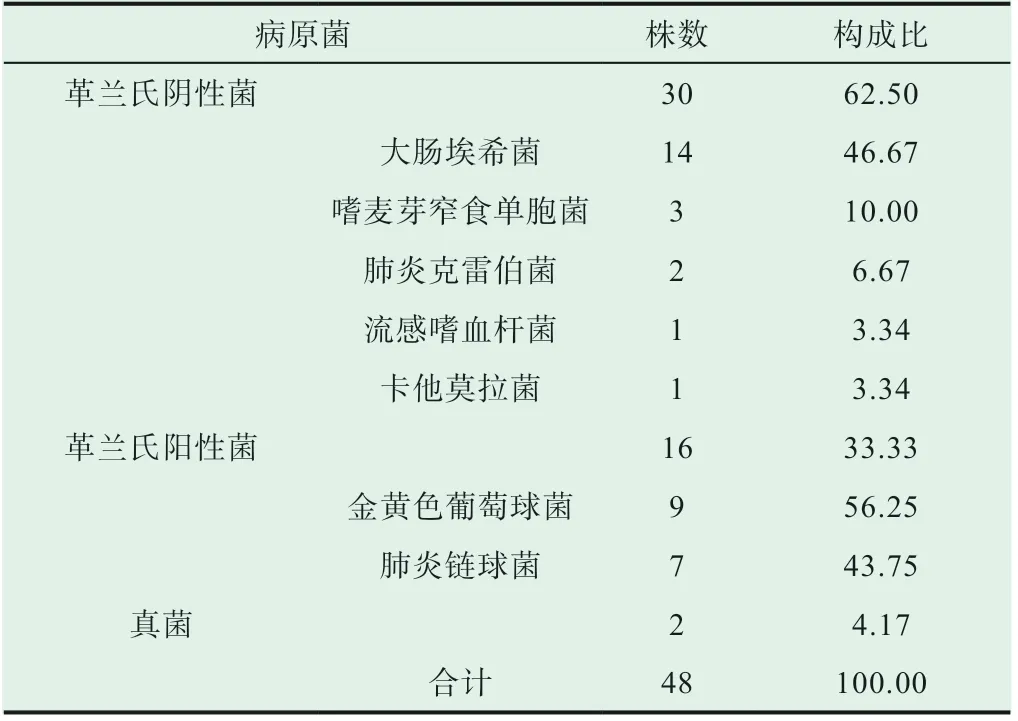

2.4 27例患兒院感病原微生物檢查分布情況

27例發生院內感染的患兒均進行多次病原微生物培養,培養結果:以革蘭氏陰性菌居多,按多少順序排列為大腸埃希菌、嗜麥芽窄食單胞菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌;有兩種革蘭氏陽性菌,分別為:金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌;另外,還有兩株真菌,見表3。

表3 27例感染患兒病原微生物情況分布情況(n, %)

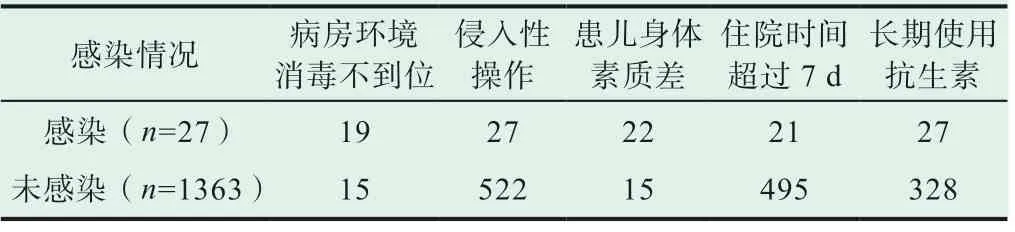

2.5 患兒院內感染原因分析

對27例患兒院感發生的其他相關原因進行了分析,見表4。

表4 院內感染原因分析(n)

3 討論

新生兒科主要接收早產兒、極低體重兒、嚴重或普通疾病患兒,醫院感染是新生兒科常見并發癥[6-7],增加了治療難度,延長了患兒的住院時間,增加了治療費用。

本文通過對新生兒科1390例患兒目標性監測結果顯示,27例發生院內感染,院內感染率為1.94%,醫院感染發生率相對較低。呼吸機引起的感染發生率高,其次為胃腸道感染與皮膚感染。本院醫院感染的主要類型為呼吸機感染。呼吸機是一種呼吸支持療法,能增加血氧量,改善患兒呼吸功能,是挽救患兒生命的有效措施[8]。呼吸機通氣屬于侵入性操作,新生免疫系統、組織器官發育不完善,呼吸機消毒不徹底、環境污染、痰液未及時排出、口腔衛生狀況不佳導致細菌在呼吸道定植,引起肺部感染。呼吸機相關感染是導致患兒住院時間延長、撤機失敗、通氣時間長、病死率增加的主要原因。排位第二的感染為胃腸道感染,新生兒胃腸道嬌弱,住入新生兒科的患兒胃腸道更是容易發生對外來奶源的感染,故堅持母乳喂養并且徹底消毒母乳儲存設備是新生兒科必備的條件。本文研究皮膚感染率為11.11%,與之前的報道比較接近[9],一方面是因為新生兒的抵抗能力低,皮膚較嫩薄,皮膚的角質層還未完全發育成熟,易導致擦傷,從而引發感染[10];另外一方面是因為新生兒在出生后短時間內,還沒有形成正常的、合理的菌群,因而新生兒的特異性免疫能力較弱,在對新生兒科患兒的醫療行為過程中,應該更重視對皮膚的保護及消毒護理。

通過對醫院感染進行分析發現,醫護人員因素、環境因素、新生兒自身因素都會引起院內感染,針對相關危險因素采取如下干預措施:(1)完善管理制度:按照《消毒技術規范》《醫院感染管理規范》完善新生兒科病房感染管理制度,包括保潔制度、探視規定、安全管理制度、感染病例報告制度、消毒隔離制度、醫護人員衛生制度等,并在實踐過程中不斷完善和修訂,不斷提高管理質量[11]。(2)加強監督管理:對醫務人員加強醫院感染知識教育及培訓,提高醫務人員對醫院感染的重視度及防控意識,熟知醫院感染原因、表現、處理方法等知識。對工作人員嚴格考核,開始合格后上崗[12-13]。定時考核與不定時抽查相結合,使新生兒病房感染防控工作規范化、制度化。(3)環境干預:對新生兒病房合理布局,有明顯標識,由專人管理,包括隔離區(隔離病房)、非限制區(探視區、接待室)、半限制區(護士站、醫院走廊、醫生辦公室、值班室等)、限制區(治療室、病房、配奶間等),新生兒病床間留有空間,通風良好、溫度、濕度及亮度適宜。醫務人員在進行各項醫療操作前應嚴格遵守七步洗手法、無菌操作技術,佩戴口罩、手套,避免發生交叉感染。(4)消毒隔離:對空氣、儀器設備,可拆卸的器械用消毒液浸泡消毒,不可拆卸的器械用消毒液擦洗[14-15]。定時查看靜脈留置管道、呼吸機運行情況,清理呼吸機冷凝水、過濾網,定期更換管道、濕化器。明確吸痰時機及指征,嚴格執行無菌操作技術,每次吸痰時間不宜超過15 s,減少細菌入侵。定期對病房消毒效果進行測定,防止細菌滋生。醫院可配備空氣層流系統消毒,安排衛生人員定時進行空氣、地面、物品消毒,盡量選用一次性物品,做到一人一物一消毒。對感染和非感染患兒嚴格消毒隔離,特殊患兒給予保護性隔離[16-17]。(5)減少侵入性操作,合理使用抗生素:根據患兒病情盡量減少侵入性操作,密切關注患兒臨床癥狀變化情況,通過細菌測試、痰培養結果合理選用抗生素。