復合凝乳酶膠囊治療輪狀病毒性腸炎的療效觀察

郭翠平,趙志強,李寞雨

(河北省遷安市人民醫院 兒科,河北 遷安)

0 引言

輪狀病毒性腸炎屬于常見的疾病類型,好發于兒童群體且常伴有腹瀉癥狀,同時還伴有發熱、腹脹、腹痛、腹鳴、惡心、嘔吐、排黃色水樣便等,好發于6個月至2歲的嬰幼兒群體。針對輪狀病毒性腸炎,若不采取有效的治療,小兒患者很有可能發生水電解質紊亂、心肌受損等常見并發癥,進而影響輪狀病毒性腸炎患者的身體健康,嚴重癥狀者可危及生命[1-3]。本次研究決定選用兩種不同的治療模式對輪狀病毒性腸炎患者實行相應治療,以尋求對輪狀病毒性腸炎患者療效更好的治療方式,以下是關于兩種不同治療模式的臨床相關表述。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

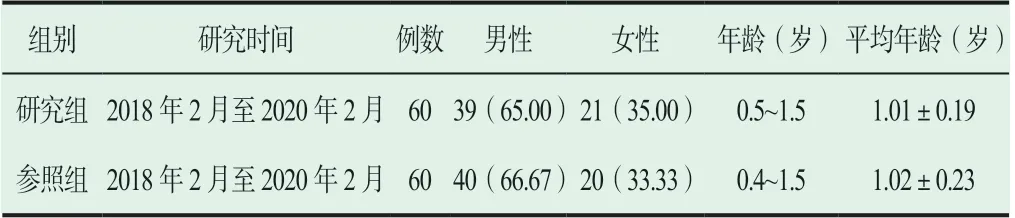

經過倫理委員會批準,同意抽取某院收治的輪狀病毒性腸炎患者開展相關研究,抽取120例分為兩組,兩組輪狀病毒性腸炎患者的基本資料皆具有可比性且無明顯差異性(P>0.05),如下表1所示。

表1 輪狀病毒性腸炎患者基本資料[n(%),±s]

納入標準:患者家屬自愿選擇參與本次研究者;經臨床診斷確診為輪狀病毒性腸炎者;病程<14 d者;年齡在0.4~2.2歲;精神狀態正常者。

排除標準:合并中樞神經系統疾病或其他重大器官功能障礙疾病者;非自愿參與本次研究者;合并嚴重水電解質紊亂者;精神狀態異常者,治療依從性差者。

1.2 方法

參照組采取靜脈/口服補液、靜脈滴注喜炎平、口服布拉氏酵母菌治療。選用0.3 mL/(kg·d)的喜炎平實行靜脈滴注治療,靜脈注射劑量最大值為每日滴注2 mL;靜脈/口服補液治療,選用布拉氏酵母菌治療,口服形式,年齡在1歲以下的患兒每日服用1袋,口服形式,年齡在1歲以上的患兒每日服用2袋,分2次口服,2次服用間隔時間需在12 h之后,療程為3 d[4-6]。

研究組在聯合基礎治療前提下加入復合凝乳酶膠囊實行治療,每日服用3次,每日服用1粒,療程為3 d。

研究組和參照組患兒均在實行治療的3 d期間記錄腹脹、嘔吐、腹瀉等臨床癥狀緩解時間,從第1天開始計時,一直到第3天治療結束。

1.3 觀察標準

參照《2017輪狀病毒腸炎基本診療指南》制定標準:①臨床有效率:依照輪狀病毒性腸炎患者腹瀉、腹脹、嘔吐等臨床癥狀的改善情況制定觀察指標,分為顯效[臨床癥狀完全消失,治療后的72 h內,大便次數和糞便性狀(以下表述為同上)完全恢復正常]、有效(臨床癥狀基本消失,治療后的72 h內,同上有所好轉)、無效(臨床癥狀無好轉,治療后的72 h內,同上惡化)。②臨床相關指標:腹瀉緩解時間、嘔吐緩解時間、腹脹緩解時間。

1.4 統計學方法

利用SPSS 18.0軟件分析、處理,用t、χ2檢驗計量資料(±s)與計數資料(%),P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床相關指標

開展兩種不同治療模式后,輪狀病毒性腸炎患者的臨床癥狀改善情況比較,腹脹、腹瀉、嘔吐等癥狀緩解時間較短的一組是研究組,參照組的治療效果不如研究組,兩組治療后的臨床癥狀改善情況具有顯著差異,詳見下表2。

表2 臨床相關指標(±s, d)

?

2.2 臨床療效

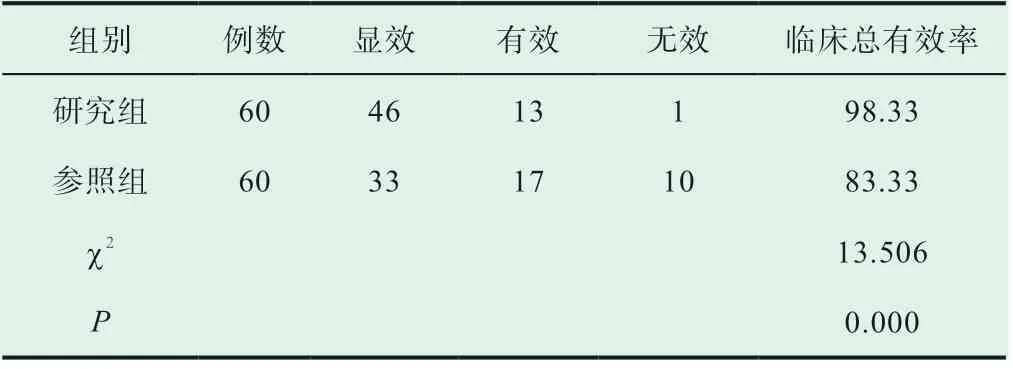

實行聯合基礎治療和融入復合凝乳酶膠囊不同治療模式后的臨床療效相比,經研究發現,兩組中臨床總有效率較低的一組是參照組,而相較于參照組的低效率,研究組的顯效率及有效率更高,兩組治療后的臨床療效存在差異,詳見下表3。

表3 臨床療效(n, %)

3 討論

輪狀病毒性腸炎是由輪狀病毒導致的急性消化道傳染病,主要通過消化道進行傳播。因此,需采取及時有效的治療控制小兒患者的病情,避免出現呼吸、消化等系統損害,脫水、電解質紊亂,代謝性酸中毒等加重病情[7-8]。經相關研究數據統計,中國每年出現小兒輪狀病毒性腸炎患者的患病人數高達1800萬,且呈逐年遞增的趨勢,每年因輪狀病毒性腸炎死亡的患兒人數在4萬人左右,屬于致死率較高的臨床疾病,因此需及時采取有效的治療手段實行治療,積極改善輪狀病毒性腸炎患兒的臨床治療效果。針對輪狀病毒性腸炎,最有效的治療手段便是控制感染、抑制病毒、糾正脫水等癥狀,重建腸道內環境。本次研究選用聯合基礎治療和在基礎治療前提下加入復合凝乳酶膠囊的兩種治療模式,布拉氏酵母菌可抑制病毒繁殖,重建腸黏膜的屏障功能,控制感染;復合凝乳酶可促進蛋白質消化,修復和保護胃腸黏膜,進而增強腸道免疫功能[9-10]。本次研究決定選用兩種不同的治療模式對輪狀病毒性腸炎患者開展相應治療,并對兩組臨床療效進行對比,依據對比結果可知,實行聯合基礎治療和融入復合凝乳酶膠囊不同治療模式后的臨床療效相比,經研究發現,兩組中臨床總有效率較低的一組是參照組,研究組的顯效率和有效率均高于參照組,研究組和參照組治療后的臨床有效率存在一定差異性;實行相應治療后,兩組的臨床癥狀改善情況對比,腹脹、腹瀉、嘔吐等癥狀緩解時間較短的一組是研究組,參照組的治療效果不如研究組,兩組治療后的臨床癥狀改善情況具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,輪狀病毒性腸炎選用在聯合基礎治療的前提下加入復合凝乳酶膠囊進行治療,可顯著改善輪狀病毒性腸炎患者的臨床療效,具有臨床價值。