優質護理聯合盆底肌功能訓練促進全子宮切除術后膀胱功能恢復的研究

于潤月

(江蘇省淮安市淮陰醫院,江蘇 淮安)

0 引言

近年來宮頸癌、子宮內膜癌等嚴重疾病的發病率呈現逐年上升的表現,目前已然嚴重影響廣大女性患者的身體健康。目前使用全子宮切除術是較為有效的治療方式,此類治療方式雖然能夠有效治愈疾病,但對患者術后膀胱功能的影響極大,尿潴留便是最為常見的并發癥之一[1]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月至2019年1月于我院進行全子宮切除術后需要進行膀胱功能恢復的64例患者作為本次研究的主要對象,采用完全隨機數字法進行分組,均分為兩組,每組32例,對照組患者年齡27~60周歲,平均(43.06±3.02)周歲;觀察組患者年齡26~62周歲,平均(43.01±2.89)周歲。兩組患者各項一般資料比較有可比性,P>0.05。

1.2 方法

對照組患者僅予以優質護理:(1)術后需要密切關注患者的各項生命體征,保障術后各指標恢復正常;(2)每日定時記錄患者出入量,增加飲食攝入干預,多選用易吸收的高營養物質;(3)定時觀察導尿管是否出現壓迫、扭曲等表現,要保持引流管的通暢無虞,避免引流逆行出現感染;(4)增加同患者的溝通交流以此保障患者能夠保持愉悅積極的心情直面疾病進行有效康復。

觀察組患者則在此基礎上增加使用盆底肌功能訓練:(1)術后需要常規進行導尿管的留置,大約在14 d,術后每日需要進行2次的會陰部清洗;(2)術后約13 d才能夠將患者導尿管進行定時開閉;(3)使用多媒體的方式指導患者了解盆底肌功能鍛煉的方式,護理人員應用一對一進行技巧指導;(4)術前3 d應當提前進行不同體位的會陰部收縮訓練,術后臥床休息時應當練習術前臥位盆底肌鍛煉,每次練習時間應當在10 min左右,隨著病癥的好轉逐漸增加訓練時長以及訓練強度;(5)在留置尿管過程中應當使用紅霉素薄涂于患者尿道口減少感染可能。

1.3 效果判定

護理人員應當在進行護理以及訓練之后對患者膀胱功能恢復情況進行有效評估,有效為患者排尿正常,排尿過程中無余尿無疼痛感,下腹部體格檢查呈現正常表現;好轉為排尿后進行B超檢查觀察到仍有部分余尿,但余尿量<50 mL;無效為無以上表現出現,并且膀胱余尿量≥50 mL,總有效率=(有效例數+好轉例數)/總例數×100%[2]。

1.4 統計學方法

應用SPSS 24.0軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,計數資料用率(%)表示,采用t和χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

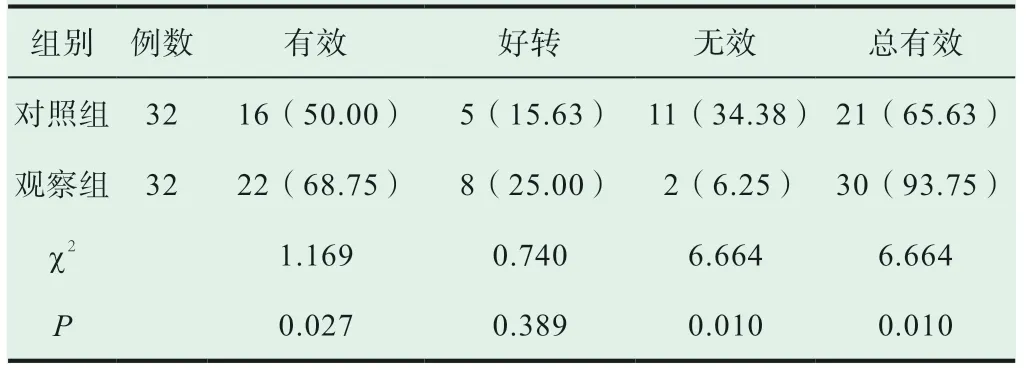

通過不同方式有效護理訓練后,觀察組患者的護理總有效率明顯優于對照組患者,差異具有統計學意義(P<0.05),具體參數詳見表1。

表1 對比兩組患者護理訓練后應用效果[n(%)]

3 討論

膀胱是正常排尿功能的主要器官,如若出現異常容易對患者造成排尿功能的影響,尿潴留是全子宮切除術最為常見的并發癥,能夠直接影響患者盆底肌功能,會嚴重影響患者的生活質量以及日常恢復[3]。

本次研究為了有效規避全子宮切除術后出現膀胱功能異常,特別利用了優質護理以及盆底肌功能訓練兩種方式進行功能恢復。優質護理是常見于術后恢復的護理方式,是保障患者各項功能的術后恢復,是在患者的角度進行手術治療的保障,以此增加預后能力。盆底肌功能訓練最為常見的即是凱格爾運動,是通過術前采用不同體位提前進行盆腔肌的鍛煉,以此增加此部位肌肉的感知以及運動,在術后再次進行康復的時候,盆腔肌會更加敏感,容易保障膀胱的功能恢復,兩種方式聯合使用的應用效果更加明顯,是無創、優質的術后康復方式,在減少尿潴留發生的同時還保障了患者的生存質量[4]。

綜上所述,使用優質護理聯合盆底肌功能訓練能夠有效促進全子宮切除術后膀胱功能的恢復,能夠直接減少尿潴留的發生,值得廣泛應用于臨床之中。