湖南花鼓戲襯詞襯腔的藝術審美與文化傳承

劉佳蓉

〔摘 要〕湖南花鼓戲是中國重要地方戲曲劇種之一,其音樂風格輕快活潑,襯詞襯腔的應用更突顯了湖南民俗特色。

〔關鍵詞〕湖南花鼓戲;襯詞;襯腔;藝術審美;文化傳承

花鼓戲最早源于宋代名為“花鼓”的民間伎藝,接著在明代發展成打花鼓的歌舞;隨后在清朝中葉,才以戲曲的形式在江南各地農村中盛行并流傳下來。現在花鼓戲主要流傳于湖南、湖北 、安徽、 江西 、河南、陜西等地,其中又屬湖南花鼓戲流傳最廣、影響最大。在湖南花鼓戲的唱詞中,襯字襯腔的運用豐富了花鼓戲的音樂語匯,增強了戲曲的感染力,在表現湖南花鼓戲民俗文化中有著獨特的魅力。

一、湖南花鼓戲襯詞的運用

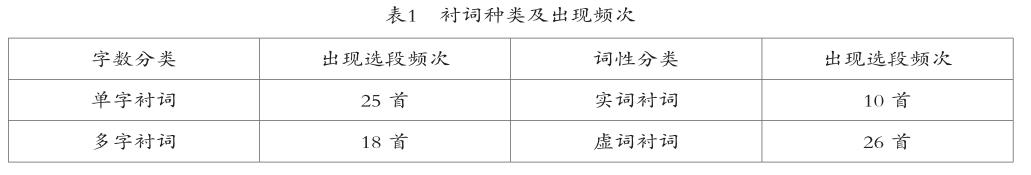

襯詞,又稱為襯字,是指除去有實際含義的正詞之外的、不表示意義的一些字、詞或者句。襯詞按其字數可分為單字襯詞和多字襯詞,按其詞性又可分為實詞型和虛詞型襯詞。以湖南文藝出版社于2005年7月發行的《湖南花鼓戲名劇名段選》為例,其收錄的30首湖南花鼓戲名段中均含有襯詞襯腔,且襯詞種類多樣。如表1所示,我們也可以看出湖南花鼓戲中單字襯詞比多字襯詞運用廣泛,虛詞襯詞比實詞襯詞運用普遍。

單字襯詞多為語氣助詞,與正詞相結合出現,少見單獨使用。花鼓戲中的單音節襯詞有哪、呀、啊、吔、 、啰、哦、呃、哇、喲、啦、唻、嘞、唉、哎、喂、噠、著、乃、唦、吧、吶等。單字襯詞的運用形式主要有三種。第一,以語氣助詞形式現于名詞之后,使語言生動、增強音樂的韻律感。如《小姑賢》選段《手扯哥嫂把話講》中“手扯哥嫂把話講,聽我桂妹子說端詳我的哥哥(呀)!嫂子(呀)!哥(耶)哥哥 嫂嫂(呀依子喲)”。第二,插在動詞之間,能夠烘托氣氛。如《劉海戲金蟾》選段《我這里將海哥好有一比》中劉海哥唱詞“走(啰)”,胡大姐唱詞“行(哪)”。第三,作為介詞,割裂正詞,現于句詞之間,起到填補樂思、擴充樂句的作用。如《補鍋》選段《翻過山坡又過河》中“補鍋(那個)雖然是(呃)小手(哇)藝(呀),人人見我(啰呀啰嗬喂)(咿啰呀子喂)笑呵(吔)呵(啰)”。

多字襯詞以單字襯詞組成較為常見,花鼓戲中的多音節襯詞十分豐富,如啰嗬嗬、依呀依、啰呀啰嗬喂、索得兒一子郎當,郎得兒索等。多字襯詞的運用形式主要也有三種。第一,在正詞中間穿插出現,成為支撐樂句長度的重要組成。如《補鍋》李小聰的唱段《翻過山坡又過河》中,就有大量襯詞擴充的樂句,也更好地烘托了小聰的勤勞熱情。第二,正詞之后出現,擴充樂句,并將樂思發展得更加圓滿。如《補鍋》選段《劉大娘我笑呵呵》中:“劉大娘我笑呵呵(笑呵呵,笑呵呵哇);喂了隊上的一只(一只)好豬婆,(好豬婆)。”第三,篇幅較長,可單獨成為完整的樂句。如花鼓小調《放風箏》中的樂句:“哪呀哪伙哪伙咳哪伙衣伙咳伙咳,得兒子咳伙咳,得兒子咳伙咳,得兒。”多字襯詞雖然在表現故事情節上作用不大,但是在音樂結構上卻有著重要意義。使用的目的大多在于連貫曲調,補充和調整音節,在情節緊張度方面可以渲染氣氛、烘托情緒,在人物表現上又能進一步豐富音樂形象。

二、湖南花鼓戲襯腔的運用

襯腔是指襯詞的曲調,是表現唱段風格和形象的重要環節。湖南花鼓戲的襯腔除了音調有著較為固定的寫作習慣外,出現的位置也有較為常見的模式。在我們研究的30首花鼓戲作品中,襯腔均出現在句中與句尾。由此可見,襯腔出現在句中與句尾最為頻繁,其中句中的襯腔大多時值短小,以一個八分音符或四分音符的時值最為常見;音調多出現在商音、角音或徵音等單音上,起到連接前后句的作用,也是花鼓戲的特征性音調。句尾的襯腔時值不定,它可以是兩拍的延長音,也可以是長達7小節的襯段,其作用主要表現為補充樂思、平衡樂句、表現演唱者演唱技巧等。

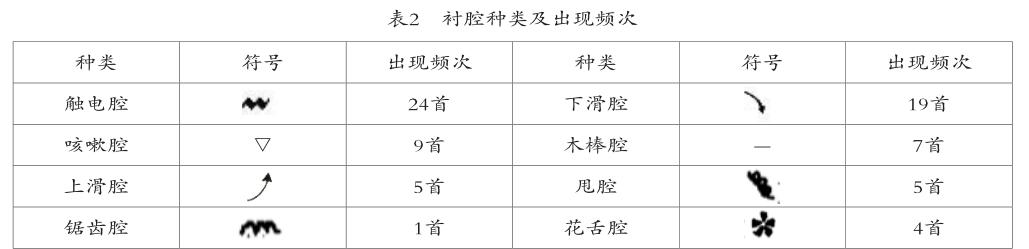

唱腔是戲曲重要的藝術特色,每個劇種都有其獨特的潤腔規律。我們對上述30首湖南花鼓戲選段中襯腔的潤腔進行了分析,發現“觸電腔”是襯腔部分出現最多的潤腔唱法。“觸電腔”是指演唱該音時后頭急劇顫動,產生強烈快速顫抖,似觸電一般。其次,出現較多的還有“下滑腔”,也就是音底處滑。“咳嗽腔”“哈哈腔”“鋸齒腔”“花舌腔”“木棒腔”“上滑腔”等也均有出現(表2)。這些襯腔上的潤腔能體現湖南花鼓戲獨特韻味。

三、襯詞襯腔的藝術審美

襯詞襯腔巧妙組合,形成了風格獨特的湖南花鼓戲,對于襯詞襯腔的藝術審美,我們可以從“字韻美”“結構美”“特色美”三個方面進行解析。

(一)字韻美 湖南花鼓戲以長沙方言為基礎,襯詞襯腔的運用更體現出長沙方言特點與生活用語習慣。區別于普通話,湖南花鼓戲襯詞,如“呵呵[huo]笑”“呼呼[fu]響”“啰嗬嗬[huo]”,這些都是擬聲襯詞,讀音上已和普通話有較大區別,這樣的讀音方式極具湖南方言特點與韻味。花鼓戲《補鍋》唱段《劉大娘我笑呵呵》中“劉大[dai]娘(我)笑呵呵,(笑呵呵,笑呵呵哇)喂了隊上的一只(一只)好豬婆,(好豬婆)” 。從反復出現的襯詞“笑呵呵[huo]、一只[za]、好豬[ju]婆”中,我們可以感受到劉大娘潑辣的性格,唱詞中的俚語如“好豬[ju]婆”的使用,也更好地表現劉大娘歡喜的心情。襯詞襯腔展示了花鼓戲中長沙方言的語調特點,在戲曲正詞之間補充體現了方言特色的字韻美。

元代燕人南之庵的《唱論》中談演唱韻律需 “抑揚頓挫,頂迭垛換”,這一要求在花鼓戲襯詞襯腔中同樣適用。長沙方言在音調和韻律上都較為夸張,演唱者在掌握方言發聲規律后,結合語言音調與旋律音調方可更好表現花鼓戲的字韻美,比如沁[qin]甜滴、痛[ten]紅滴、嫩[len]白滴,這些副詞都是表程度、表夸張的,在演唱時一般重音都落在副詞上。如花鼓戲《補鍋》選段《翻過山坡又過河》中,樂句實詞是“翻過山坡又過河,田園到處唱新歌。支援農業我勁頭大,挑起鐵房干補鍋”,加上襯詞襯腔的樂句變成如此演繹“翻過(那個)山坡(呃)又過河(啰),田園(那個)到處(喲)唱新歌(唱新歌啰)。支援(那個)農業(喲)我勁頭(哇)大(呀),挑起(那個)鐵房(啰呀啰嗬喂!咿啰呀子喂!)干補(哇)鍋(啰)”。樂句中的襯詞所占比重大,添加的每一處襯詞均大于或等于一拍的演唱時值,襯詞添加時與正詞相互搭配,所用襯詞是為前后正詞潤色而設置,使詞的韻味對比更強烈,體現出依字行腔的字韻美。

(二)結構美 就襯詞襯腔出現的位置而言,極少有花鼓戲襯詞出現在戲首引出戲曲的,絕大部分的襯詞是用于正詞之后,襯腔輔助樂句從而奠定戲曲基調。如《打銅鑼》蔡九唱段:“我好(哇)荒唐(哪)!”其主要的華彩就出現在最后一個襯詞“哪”的襯腔上,充滿戲劇性的開場為戲曲塑造了一個懊悔不已的人物角色,吸引人們的好奇心想了解蔡九到底經歷了什么?還有襯詞穿插出現在正詞之間,如《補鍋》中李小聰唱段:“補鍋(那個)雖然是(呃)小手(哇)藝(呀),人人見我(啰呀啰嗬喂,咿啰呀子喂!)笑呵(吔)呵(啰)。”正詞與襯詞穿插出現,在襯腔旋律的映襯下十分融洽地與戲曲相結合,襯詞雖多但并不突兀,反而使活潑輕松的氣氛十分突出,體現出正稱搭配的互補美。花鼓戲襯詞襯腔可長可短,短小如單音節襯詞的使用可烘托情緒,渲染氣氛;較長如多音節襯詞,在花鼓戲《小姑賢》桂珍唱段、花鼓小調《洗菜心》等中,有較為典型的襯詞襯腔樂句,它們的出現加強了音樂形象的統一性,體現出樂思的嚴謹美。花鼓戲選段《我這里將海哥好有一比》、花鼓小調《放風箏》中的多音節襯詞長度可達8-10小節,這主要用于戲曲樂思的擴展,正詞交代完戲曲內容后音樂還意猶未盡,需要繼續升華的樂思交由襯詞襯腔補充展示。它讓我們感受戲曲氛圍的同時,還讓戲曲的結構得到了擴充,戲曲的意境與音樂形象都得到了發展,使得戲曲音樂表達更完整,充分體現出整體美。

(三)特色美 花鼓戲創作多來源于當地生活,在樸實的生活中尋找靈感,所以花鼓戲襯字襯腔也多還原生活場景。《劉海戲金蟾》中的胡秀英喚丈夫:劉海哥(呵),《打銅鑼》里的林十娘一口一聲:蔡九哥(呃),呼喚中帶上襯詞,更顯親昵。《小姑賢》中的桂珍勸說母親善待嫂嫂時說端詳:桂珍今年十六歲,再過兩年(媽吔)!要出繡房(哪)!若是(那)婆婆和媽媽娘一樣,她打女兒你心不心傷(啊媽媽娘)?正詞中帶上襯詞襯腔,將女兒與母親講道理時的認真與撒嬌更妥帖地表現出來,襯腔雖短小,與襯詞結合起來對正詞唱段卻是極好的補充。還有《補鍋》中蘭英唱道:手拉風箱(呼呼)響,火爐燒的紅(旺旺)。和李小聰一起補鍋時兩人:拉(呀)拉,補(呀)補。這些襯詞襯腔惟妙惟肖地還原了現實場景,體現出當地生活的特色。湖南花鼓戲中具有一些襯詞襯腔的固定搭配,在戲曲中反復出現,從而突顯出花鼓戲特色。如花鼓戲《打銅鑼》中的唱段《實實服了我林十娘》里的襯詞(咿呀咿,依子呀咿呀)在曲中出現了3次;《補鍋》中的唱段《翻過山坡又過河》里李小聰唱的(啰呀啰嗬喂!咿啰呀子喂!)在曲中共出現4次。花鼓小調《洗菜心》中的(哪)采用固定的旋律進行,襯腔結構出現達到9次,具有典型特征的襯腔(索得兒一子郎當,郎得兒索)也共出現了4次。多次出現的特定襯詞襯腔使得音樂樂思更集中,人物特點更鮮明。

四、襯詞襯腔的文化傳承

(一)語言文化傳承 湖南花鼓戲其濃郁的地方特色很大程度來源于長沙方言,尤其是襯詞襯腔的音調和音律。方言在湖南花鼓戲襯字襯腔中的運用,一是語言表達的需要。能夠更好地表現人物內心情感和性格特征,使之栩栩如生,呼之欲出.如寧鄉正調《老母娘請上來受兒一拜》中,每一唱句尾部都有下行音調的襯字,用以表達兒對母所受苦難的痛心;二是音樂表現的需要。部分襯字襯腔的運用配合曲調節拍,可使聲情宛轉悠揚,使歌者從容不迫,且可補充樂句的元素,如《打鳥》三毛箭唱腔中的走場牌子《南山看妹想成親》,襯詞“呀伙 喲依喲”“啦伙依伙 咳伙咳”就是對唱腔的補充。方言不僅是一定區域內人們交流的工具,其內容和形式反映了當地人們的生活狀態、思維方式以及心理特征,體現了當地的歷史文化內涵。湖南花鼓戲以長沙方言為載體,是地方語言文化傳承的媒介。

(二)歷史文化傳承 湖南花鼓戲歷史悠久,最早源于宋代名為“花鼓”的民間伎藝,此時這種伎藝是沒有情節的簡單歌舞表演;接著在明代發展成打花鼓的歌舞,此時仍然不是戲曲;隨后在清朝中葉才以戲曲的形式在江南各地農村中盛行并流傳下來。如最初的民間小調《打鳥》《看相》,到清代末期的傳統戲劇《劉海砍樵》,以至近現代生活氣息濃郁的《補鍋》《打銅鑼》《沙家浜》等。無論是花鼓戲本身描述的內容還是花鼓戲由簡到繁的發展歷程,均是歷史文化的體現。花鼓戲有著“傳事不傳奇”的特點,其音樂與語言、襯詞襯腔的運用與發展,也在很大程度上反映出最接地氣的戲曲歷史文化。

(三)民俗文化傳承 湖南花鼓戲多來源于當地生活,具有鮮明的民俗特色。湖南人民愛樂善歌、性格樂觀、民風樸實,陳述具體事件的戲曲中少不了襯字襯腔的應和,有時甚至襯字襯腔成為嘴邊哼唱的主體。花鼓戲與民風民俗、現實生活緊密聯系在一起,是來源于生活,并以其特有的方式滲透到現實生活中。例如,洞庭湖發大水有花鼓戲《嫂姑忙》的戲曲;出門游玩有《劉海戲金蟾》的采蓮船調;教訓兒子不聽話則有《裝瘋賣傻》中的南數板《兒子不聽話》選段;若遇上女子不孕,舉家求子的還有地花鼓《送子》等。襯字襯腔在花鼓戲中有著較重的分量,它反映出當地人民的語言特點、音樂風格與審美習慣,體現了當地民俗文化特點。襯字襯腔是湖南花鼓的戲重要組成部分,不僅在篇幅上有著較大的比重,在維持結構完整和體現藝術特色上也發揮著重要的作用。因此,對湖南花鼓戲襯詞襯腔的深入研究,有利于我們進一步認識湖南花鼓戲獨特的藝術美感,同時能夠促進湖南傳統民俗文化的傳承。

(責任編輯:伍益中)

參考文獻

[1]王月明.論益陽花鼓戲音樂的藝術特色[J].中國音樂,2008(4).

[2]譚真明.湖南花鼓戲研究[D].曲阜師范大學,2007.

[3]向章元.湖南花鼓戲唱腔技法訓練探析[J], 民族音樂,2013(2).

[4]周黔玲. 湖南南縣地花鼓源流探析[J],北京舞蹈學院學報,2017(1),

[5]朱詠北.基于田野調查的湖南花鼓戲傳承發展研究[J], 音樂探索, 2016(4).

本文為2017年度湖南省教育廳科學研究項目“湖湘民俗文化背景下花鼓戲襯詞襯腔研究”(17C0344).