盛宗亮大提琴作品《七首中國曲調》跨文化背景下的民族元素分析

張寶君

內容提要:盛宗亮的《七首中國曲調》作為已經出版的為數不多的中國大提琴無伴奏作品,在濃郁的民族音樂風格中凸顯出世紀之交中國大提琴作品鮮明的時代氣息。全曲由七首人們耳熟能詳的中國民間曲調組成,即七個樂章。這些曲調在緊密的結構框架下,以民族化視角在發掘復調音樂潛力、結合民族器樂演奏技法以及發揮無伴奏優勢等方面取得了突破,勾勒出充滿民族氣息的音樂世界。

圖1 《七首中國曲調》封面

作為一位跨越中西方文化的作曲家,盛宗亮①以其敏銳的鑒賞力、嫻熟的作曲技巧和日益加深的對中西方文化的理解,在追求中西方音樂融合的道路上不斷創新。知青時期在青海高原的工作經歷使盛宗亮對傳統民族曲調有了深切的理解與深厚的情感。《七首中國曲調》(圖1)②于1995年創作于美國,以大提琴質樸的音樂語匯表達了作曲家的思鄉之情。作品的誕生也適逢大提琴家馬友友“絲綢之路”計劃的籌備之際,由馬友友編訂并于同年在洛杉磯首演,這也是作曲家眾多融合東西方音樂風格作品中第一部專為大提琴而作的無伴奏作品,在當今大提琴界享有極高的聲譽。作為20世紀末中國大提琴作品發展的縮影,作曲家獨具匠心,對中國具有地方特色的曲調進行了描繪與再創作,在發掘民間曲調的復調創作潛力、尋找中西方樂器的共性和無伴奏形式的民族化特色等方面均進行了嘗試,以豐富的民族音樂語境渲染了當代中國大提琴作品的表現力。

一、張弛有度的套曲結構

《七首中國曲調》囊括了多首具有迥異地域風格又被廣泛流傳的中國民間曲調,包括《四季調》《猜謎歌》《小白菜》《醉漁翁》《丟丟銅》《牧歌》和《藏族舞曲》。這些民間音樂素材來源于中國的廣袤大地,如何將這些曲調有機重組以形成一部系統性的完整作品,就成為作品創作首先面臨的一個問題。盛宗亮巧妙地將這些曲調按照個性對比及速度的快慢進行穿插,以呈現出張弛有度之勢,最終形成一部由七個樂章組成的套曲結構的作品。見表1:

表1 七首曲調列表③

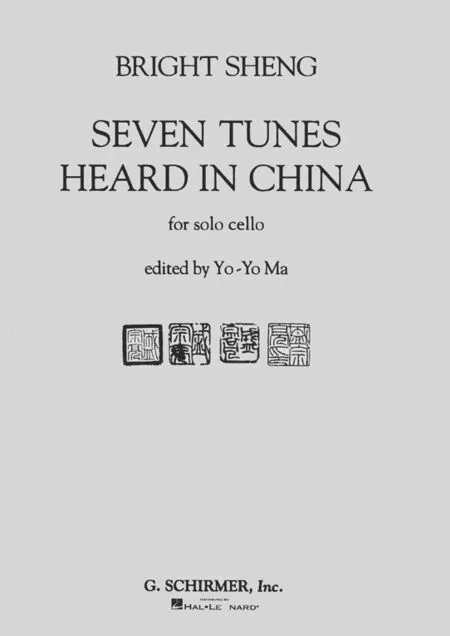

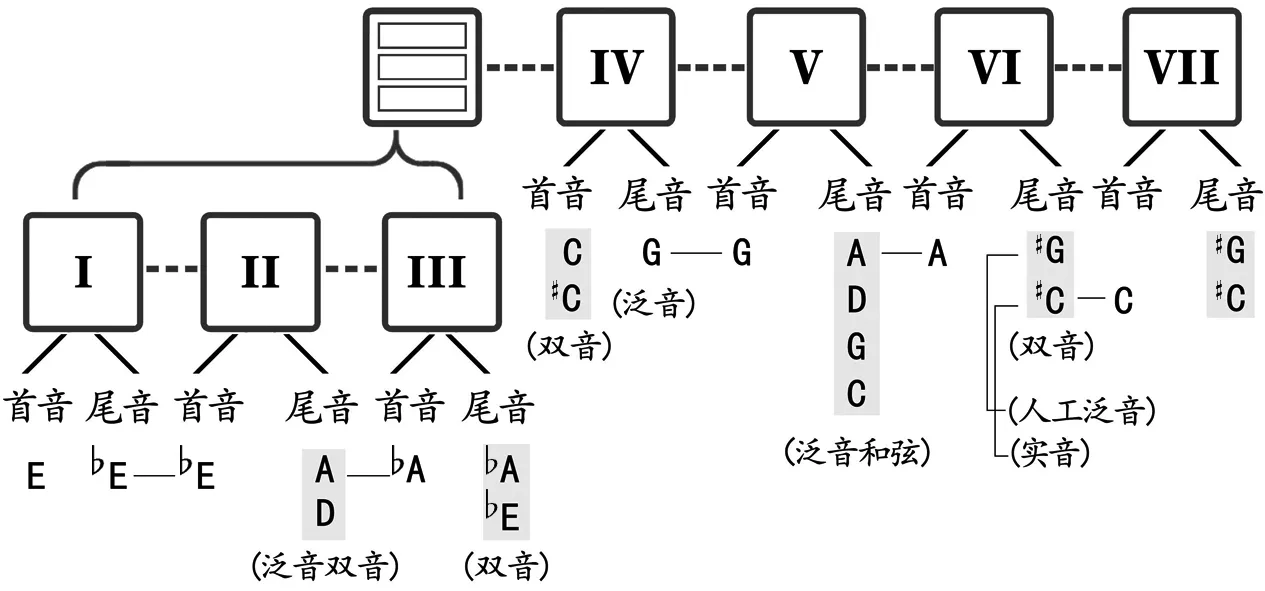

七首曲調看似“形散”,細讀之后實則“神聚”。樂章Ⅰ《四季調》、Ⅱ《猜謎歌》與Ⅲ《小白菜》是七首中篇幅較短、聯結最為緊密的三個樂章,它們以“中-快-慢”的速度相銜接,被視為一個整體。隨后作曲家相繼安排了:樂章Ⅳ《醉魚翁》舒緩而意境幽遠;樂章Ⅴ《丟丟銅》輕快活潑的曲風更像是作品的間奏;樂章Ⅵ《牧歌》以強有力的能量進行釋放,即興成分更多,最終回歸理性并將聽眾懷舊的情感留在無垠的草原;樂章Ⅶ《藏族舞曲》作為終曲樂章將全曲結束在歡快的舞蹈場景中。各部分以快慢交錯的形式呈現(圖2),這種集合了多首曲調的套曲布局類似于西方的古典組曲,如我們所熟知的巴赫《六首大提琴無伴奏組曲》。

圖2 《七首中國曲調》樂章之間的速度排列④

前三個樂章之所以緊密,除了因其具有篇幅短小和快慢穿插的特點之外,還體現在以下特色之中:

(1)調性承接。樂章Ⅰ《四季調》結束于E羽調式,樂章Ⅱ《猜謎歌》的主題與結尾的再現部旋律均為E商調式,前曲調式所屬G宮系統,后曲則所屬D宮系統,兩個樂章之間呈“主”“屬”關系;樂章Ⅲ《小白菜》全曲為A徵調式,也在D宮系統內,以平穩承接樂章Ⅱ。

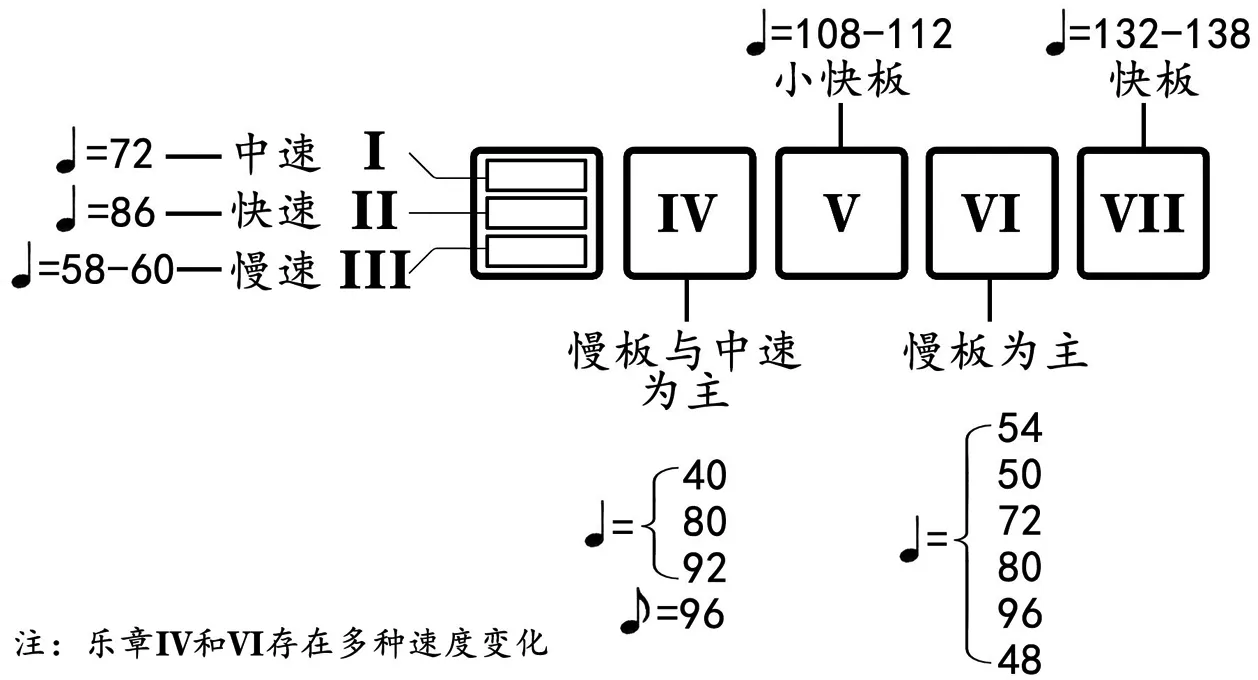

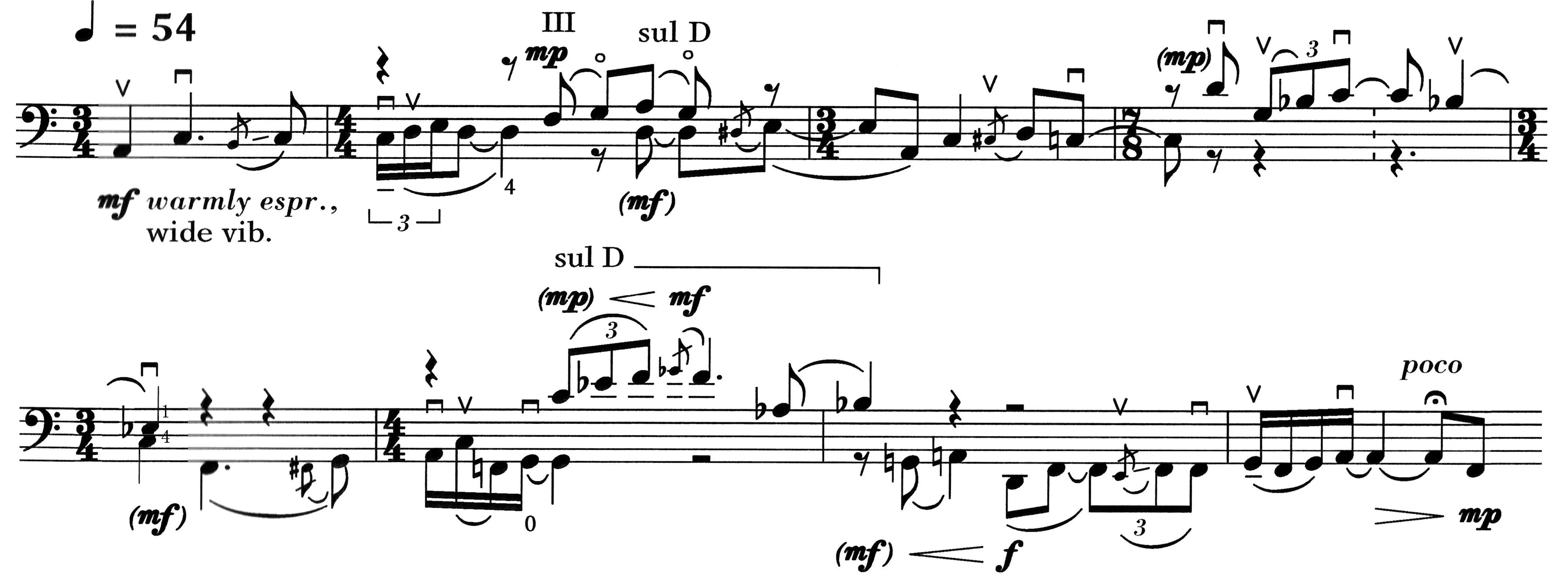

(2)主題動機相互呼應。樂章Ⅱ《猜謎歌》在結尾處(譜例1)巧妙地嵌入了與樂章Ⅲ《小白菜》主題(譜例2)相關聯的動機“A-F-E”,形成了饒有趣味的呼應關系。

譜例1 樂章Ⅱ《猜謎歌》第29-32小節

譜例2 樂章Ⅲ《小白菜》第1-3節

圖3 各樂章首尾音關系

七個樂章并非僅僅是幾首曲調的拼湊,而是通過發掘每個曲調之間的聯系,探尋它們之間微妙的呼應關系,以節奏、調性關系等為切入點進行精妙的編排,整部作品也由此彰顯出其兼具結構性與協調性的統一。

二、民族調式主導下的曲調發展

《七首中國曲調》創作的原發性動力是將當代復調音樂運用于民族調式的實踐。盛宗亮在創作過程中既繼承了傳統民族五聲調式的基因,又最大限度地強調了調性作用。這種以對有調性音樂共鳴來渲染作品巨大感染力的手法,也深受他最崇敬的作曲家之一——巴托克的影響⑤。巴托克音樂素材的重要來源之一就是民間音樂,而西方20世紀的復調音樂的處理手法也是在最大限度地發掘民族調式的潛力。盛宗亮以當代復調音樂創作手法結合民族調式特征對中國曲調進行了有力的擴展。

1.民族曲調中的復調結構

《七首中國曲調》凸顯了當代復調音樂豐富的表現力,在二聲部或多聲部對位結構中,聲部間縱向對應的“和諧”與“不和諧”調性關系成為發展作品的動力之一。

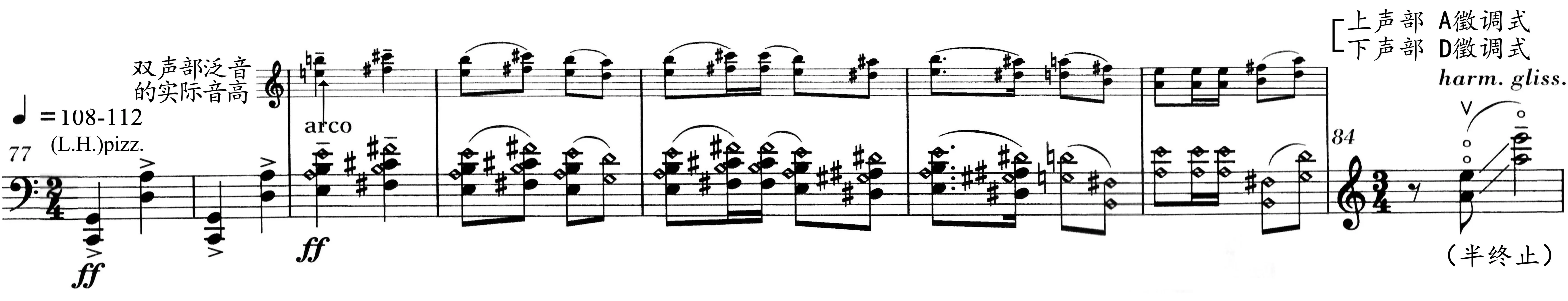

(1)和諧

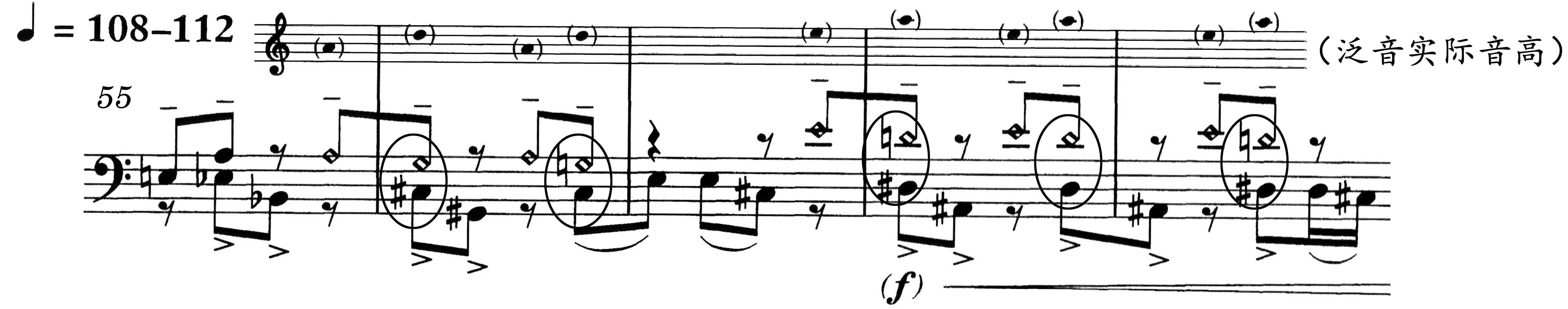

五聲調式編織出的曲調線條動聽而儒雅,有著與生俱來的和諧唯美的特點。樂章Ⅴ《丟丟銅》的再現部(譜例3)以五聲調式為框架,兩個聲部調性之間為純五度關系,即A宮調式(上聲部)與D宮調式(下聲部)。這種以雙調性平行純五度雙聲部泛音(包括自然泛音與人工泛音)進行的手法屬于復調音樂的模式,在以往的中國大提琴作品中鮮有出現。這種手法使曲調和諧靈動,酷似悠閑的口哨聲,也為大提琴演奏技法增添了新的可能性。

譜例3 樂章Ⅴ《丟丟銅》第77-84小節

(2)沖突

作品以聲部之間不協和的調性縱向關系形成的對抗性動機來推動旋律發展,曲調展開的主要方式之一就是聲部之間不斷出現的在調性上的沖突,這種對比強烈的雙聲部遠關系調性并存的方式擴充了調性的內涵。⑥

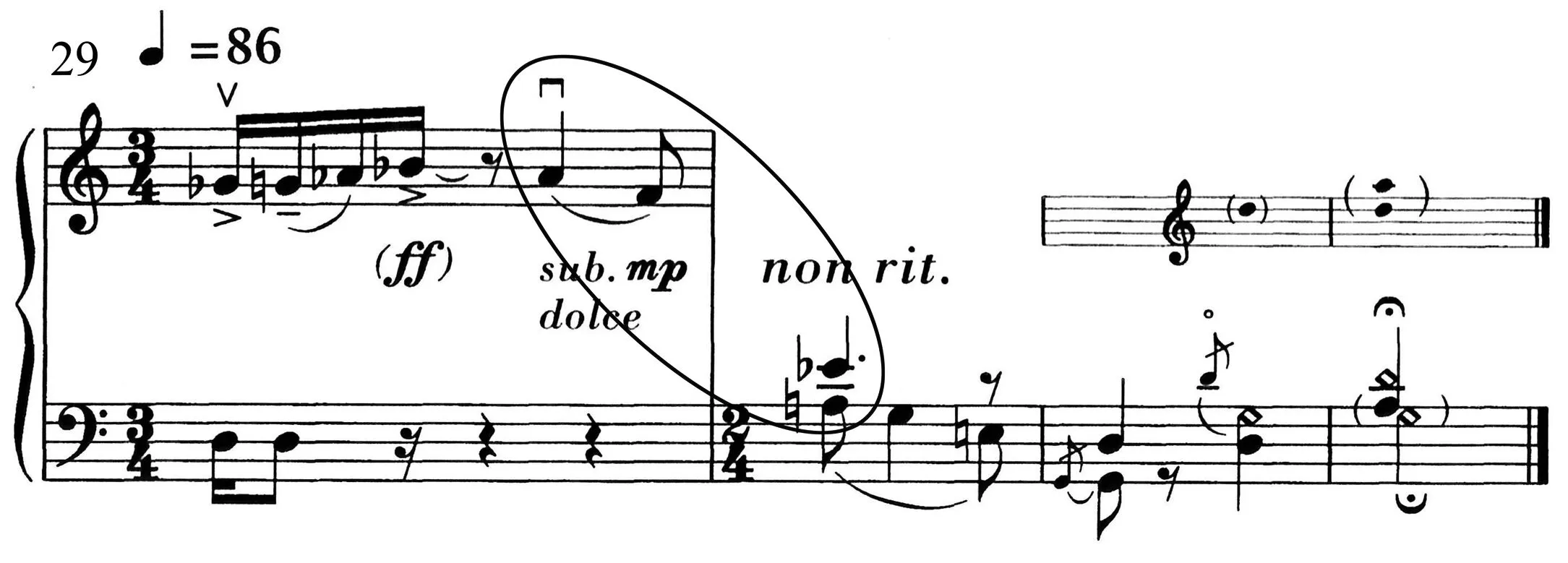

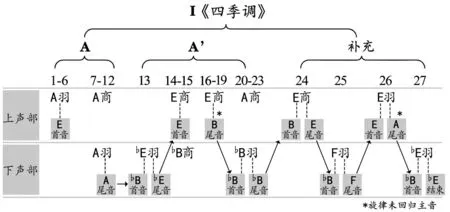

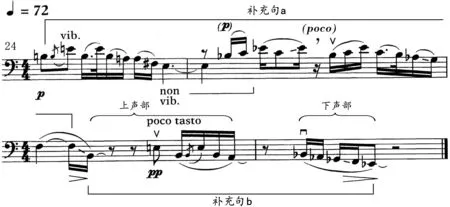

以樂章I《四季調》為例(圖4),A段以12小節舒緩的旋律線條完整地呈現了原有曲風,其中第7-12小節上聲部(A商調式)與下聲部(A羽調式)之間呈同主音近關系調。第12小節是主題A段的結束部分,隨后曲調的終止感被打破,尾音A以滑音的方式直接跨越小九度上行至B引出展開部,移調至與下聲部呈減五度關系的E羽調式。

展開部A’在原有主題基礎上,以雙聲部相距增四度的遠關系調呈對答式推進,曲調在聲部橫向五聲性線條與聲部縱向的不穩定性之間尋找平衡。上聲部在E商調式(D宮系統)與A商調式(G宮系統)之間切換,下聲部以B商、F羽調式(A宮系統)和B羽調式(D宮系統)與上聲部相抗衡。這種在橫向聲部內的近關系調性交替是平穩而和諧的,而二聲部間縱向保持“增四度”不相容的調性關系在交替中使旋律得到繁衍。聲部之間在這種沖突與妥協中進行小九度、小二度或三全音程的“直白”交接,讓曲調在和諧與沖突中不斷前行、形成問答,仿佛有兩種無形的力量在對主題旋律進行相互作用又不離不棄,以形成“吸引”與“逃離”的雙重趨勢。調性的變換跳躍并不影響旋律原有的整體性,反而平添了更多戲劇性效果,使樂曲自然流暢,“離而不散”,以此強有力地推動曲調旋律的發展。

圖4 樂章Ⅰ《四季調》上下聲部比較與調性銜接

在第14-16小節中,上下聲部的三全音在交接過程中一碰即離,樂句的壓縮也使曲調更為緊密,直至上聲部短暫終止于A音才擺脫這一束縛,使不穩定因素得到解決(譜例4)。

譜例4 樂章Ⅰ《四季調》第14-16小節

本曲的補充句是曲調主題的縮影。尤其是在最后2小節中(譜例5),補充句b在補充句a的基礎上再度簡化,上聲部動機取自曲調的開始主題,調性仍然在G宮系統中的E羽調式上,之后下降小二度移調交給下聲部,停止在展開部之初的E羽調式。

譜例5 樂章Ⅰ《四季調》第24-27小節

為了給每首曲調留有足夠的轉調空間,作曲家取消了所有樂章譜表中的調號,即不將某一首曲調限定在某一固定調上,而是放手將民族曲調進行多調性的靈活構建,以豐富作品的立體感及民族化個性。可以說,他以無調號記譜形式將民族化的有調性特色發揮至極致。

2.音組的構建

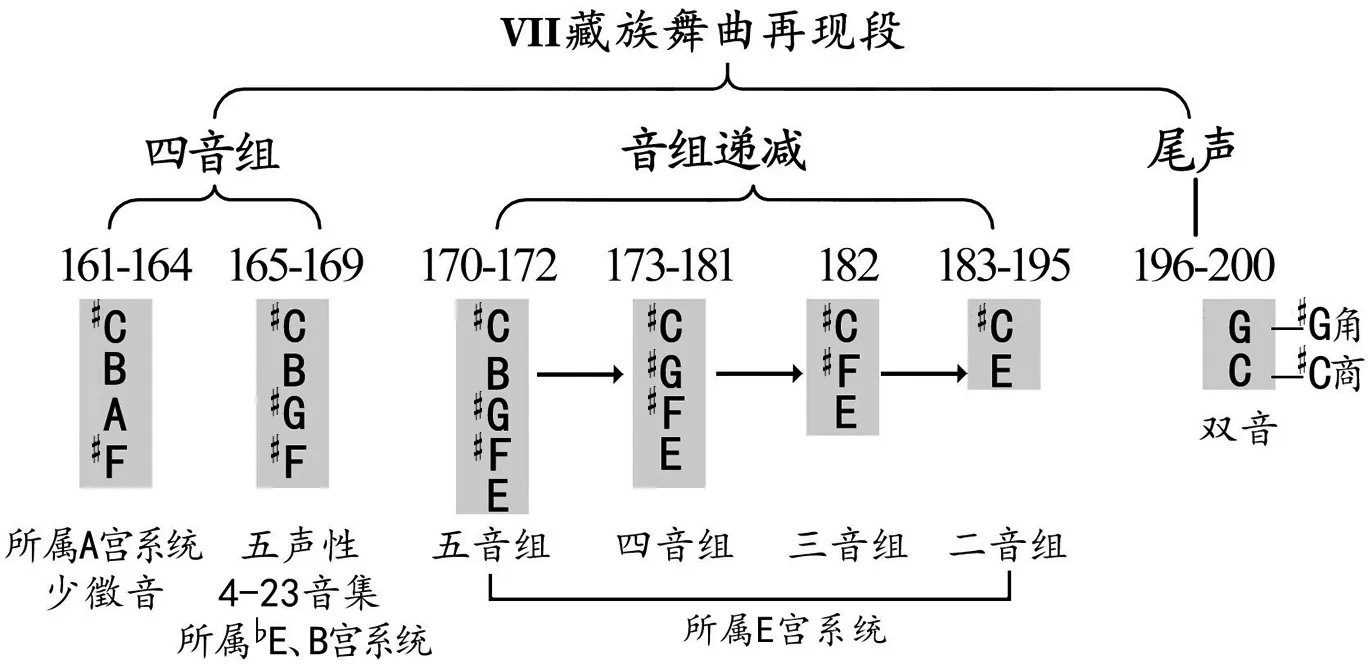

圖5 樂章Ⅶ《藏族舞曲》曲調發展規律

三、探尋民族樂器色彩

大提琴的音域寬廣,音色悠揚,具有極高的可塑性。盛宗亮在《七首中國曲調》中嘗試以大提琴模仿中國傳統樂器音效,這種演奏音效上的“中為西用”使該作品成為大提琴借鑒中國民族器樂演奏的典范。這并非簡單的模仿或使大提琴變成不中不洋的樂器,而是升華了大提琴的音色效果,同時釋放出大提琴的“東方”音色,使聽眾聯想到中西方樂器的“溯源”。二胡與古琴是該作品主要模仿的兩種中國民族樂器,作為中國傳統樂器,它們的獨奏性特質較強。由于大提琴兼備拉弦與彈撥樂器的特征,《七首中國曲調》也顯現出中西方弓弦樂器在發音色彩和演奏技法上的共性。

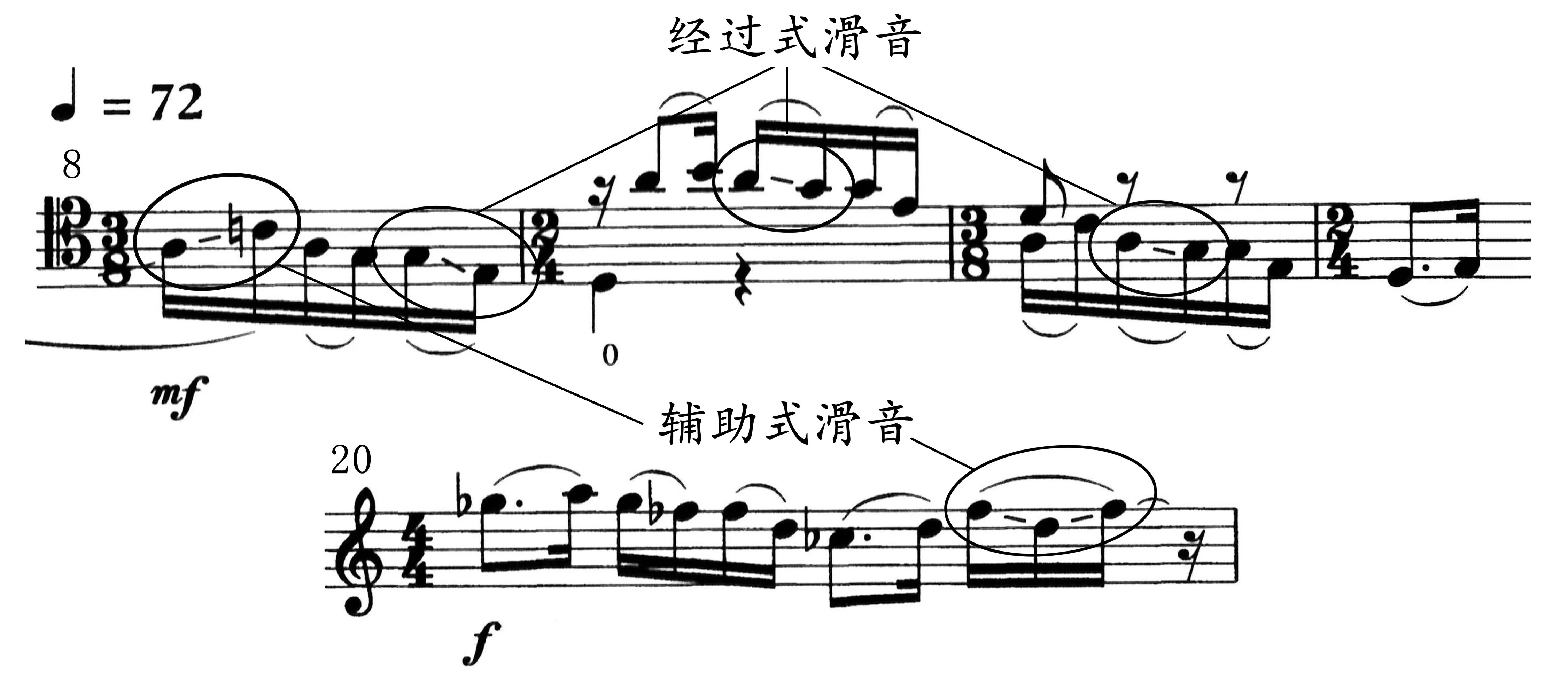

1.二胡式滑音

中國大提琴作品在音色處理方面可以概括為兩種情況:一是中國作品在演奏音色上依托大提琴的原有音質,這種聲音是純西方的,側重于大提琴的本身音質,如桑桐的《幻想曲》、劉莊的《浪漫曲》等;二則是像《七首中國曲調》這樣,大提琴繪聲繪色地追尋東方器樂的表現色彩,以無限接近東方樂器聲音的方式演繹,該作品特別指明樂章I《四季調》為參考二胡演奏。這種在中國樂器音色上的探索可追溯至早期的中國大提琴作品中,如最為人們熟知的大提琴名家趙振霄先生于1965年根據二胡作品改編的大提琴獨奏曲《江河水》(東北民間樂曲),作品中西合璧,巧妙地融合了諸多中國弦樂器如馬頭琴、二胡等演奏技法。二胡式滑音是弓弦樂器表現民族音樂的靈魂,借此拉近了中西方弦樂器的距離。⑧

譜例6 樂章Ⅰ《四季調》中的前滑音

譜例7 樂章Ⅰ《四季調》中的后滑音

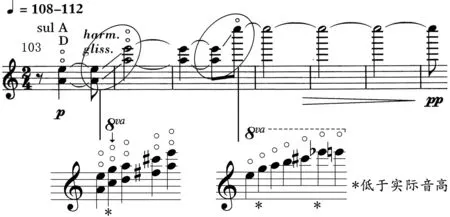

在處理滑音的過程中左手是不離琴弦的,若在滑動時所按琴弦與指板進行充分接觸,這樣的滑動痕跡明顯;反之,若左手不接觸指板僅撫摸琴弦滑動,滑音效果輕盈,滑音明亮而光滑。如《丟丟銅》結束部分通過兩個八度撫弦滑音終止于全曲最高泛音E,在兩個泛音之間的滑動過程中(harm.gliss)會連帶出琴弦上一系列的自然泛音(譜例8)。

譜例8 樂章Ⅴ《丟丟銅》中的滑音⑨

曲調的性格也決定了滑動速度的變化。在《七首中國曲調》的非快板樂章中,往往以平緩的滑音刻畫出古色古香的韻律;反之,快速滑動往往對后音有沖擊力以形成重音。如樂章Ⅱ《猜謎歌》中的A在較快速滑音的助推下,強調了其重音的效果(譜例9)。

譜例9 樂章Ⅱ《猜謎歌》中的滑音

2.古琴式彈撥

樂章Ⅴ《醉漁翁》以古琴曲《醉漁唱晚》為素材,描述了漁父醉歌、細雨江南的悠遠景色。古琴因其清、和、淡、雅的音樂品格寄寓了文人風凌傲骨、超凡脫俗的處世心態。大提琴在此處以全曲脫離琴弓的方式進行撥弦演奏,力求表現出“七弦”古韻,撥弦的技巧在此曲調中得以施展。

大提琴撥弦因其弦長適中而具有音色多變、可強可弱、亦剛亦柔的特色。撥弦音色中的剛柔及明暗效果與在大提琴琴弦上的撥弦位置相關。右手彈撥位置越靠近左手,音色越顯圓潤,手感越為松軟,相對而言在指板的中上位置撥弦效果不佳,故應盡量避免;反之,彈撥位置靠近拉弓區域時的聲音堅實、音質清晰,手感偏硬。這與琴弓在弦上的接觸點不同而音色隨之變化的現象同理。作品中撥弦伴隨滑音、大顫音、撥片的使用以及泛音撥弦等手法,令曲調更為古意盎然。

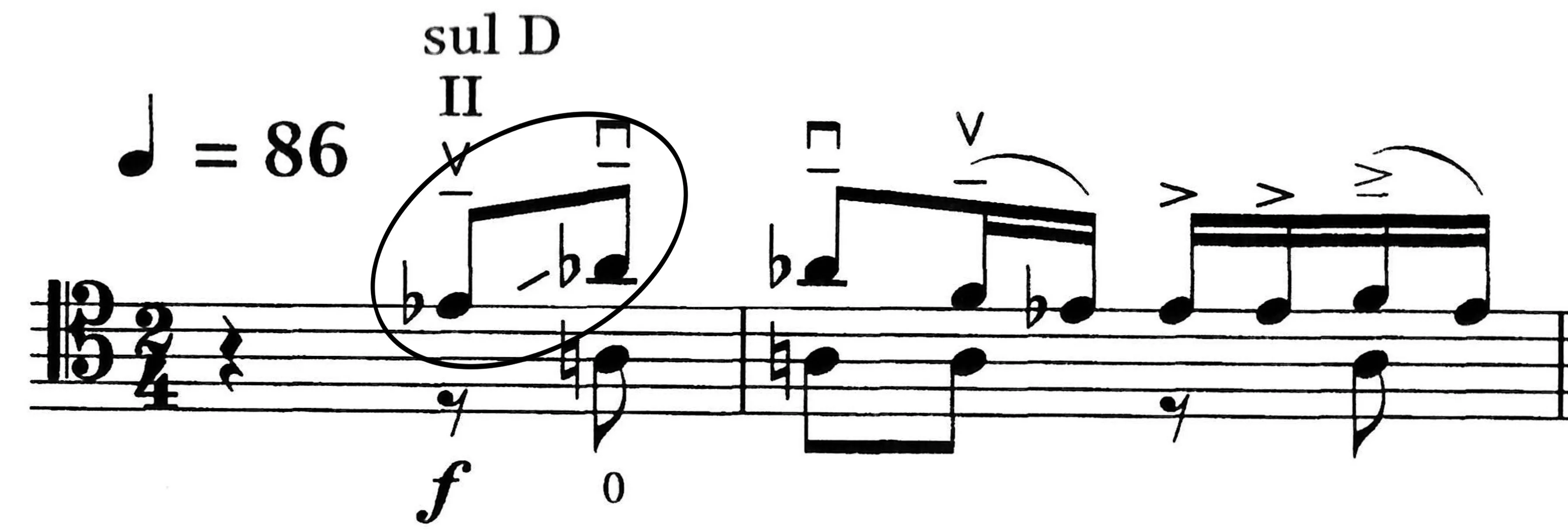

曲調的部分片段借用了撥片“▽”彈奏琴弦⑩的手法。相對于手指撥弦而言,塑質撥片本身的堅硬特質使撥弦音明亮鏗鏘,猶如敲擊玉磬,渾厚有力(譜例10)。

譜例10 樂章Ⅴ《醉漁翁》中的撥片演奏樂段

四、無伴奏形式對中國作品的啟示

《七首中國曲調》誕生于中國大提琴作品創作的多元發展階段,是較早的以中國傳統民族音樂為素材的大提琴無伴奏作品。無伴奏形式是真正意義上的獨奏,盛宗亮借助這一形式將大提琴的表現力發揮到極致。

1.源——依托無伴奏形式表現民族音樂氣質

大提琴無伴奏作品的創作起源于歐洲,多以民間音樂素材為主。前文提到的巴赫《六首大提琴無伴奏組曲》就是由阿列曼德、庫朗特、薩拉班德、吉格等一系列歐洲民間舞曲組成的,近百年來一直堪稱大提琴無伴奏作品的鼻祖。20世紀開始,大提琴無伴奏形式在歐美得到復興。以柯達伊極具匈牙利民族音樂風格的《大提琴無伴奏奏鳴曲》和卡薩多展現西班牙風情的《大提琴無伴奏組曲》等為代表的作品均發揮了以無伴奏形式表現民族音樂的優勢,可以說“民族音樂”風格與“無伴奏”演奏兩者相得益彰。

盛宗亮將當代演奏技術融入民族音樂中,《七首中國曲調》基于五聲調式的先天性“語境基因”,即便是在大量運用當代西方音樂復雜的創作技法的情況下,也能引起人們的情感共鳴。該作品最為著名的版本收錄于馬友友于1999年發行的YO-YOMASOLO專輯當中。該專輯囊括了自18世紀以來風靡全球的幾部典型的大提琴無伴奏作品,無一不是以無伴奏形式演繹地域性民族曲調的巔峰之作。作為該專輯中唯一一部中國風格作品,它以獨特的東方視角綻放出強烈的民族音樂氣質。

2.淵——無伴奏形式下民族曲調的新構思

相對于早期中國大提琴作品而言,盛宗亮的《七首中國曲調》并非對原有民間曲調的具象描摹,而是在營造作品意境的過程中將演奏者自身情感與對作品的理解淋漓盡致地進行抒發,使民族語素以更為淳樸的性格和浪漫的色彩得以生動呈現,這也為作品平添了更為自由的想象空間。

以樂章Ⅵ《牧歌》為例,這首源自內蒙古東部的民歌最為人們所熟悉的版本是沙漢昆于1953年為弦樂改編創作的《牧歌》。在當時的年代,以西方弦樂器演奏中國作品已經成為時尚,作品依托大提琴純正的西方音色展現出明亮寬廣的色彩與清晰的旋律線條,猶如歐洲浪漫主義時期的器樂藝術小品。如果說精致唯美的老版本《牧歌》是寫景的話,盛宗亮的無伴奏版本則彰顯出當代作曲家對個人情感的釋放,曲調主題在高低聲部跳躍的音符間充滿戲劇性,跌宕起伏而略帶惆悵的律動給聽者以無限的暢想。該樂章以復調音樂創作手法展開。開篇主題即以下聲部低音呈現,壓抑暗淡,而上聲部的每一次呼應猶如對下聲部主題每一個問句的解讀,這樣自問自答的形式令曲調意味深長,猶如作曲家對往日時光的回憶(譜例12)。

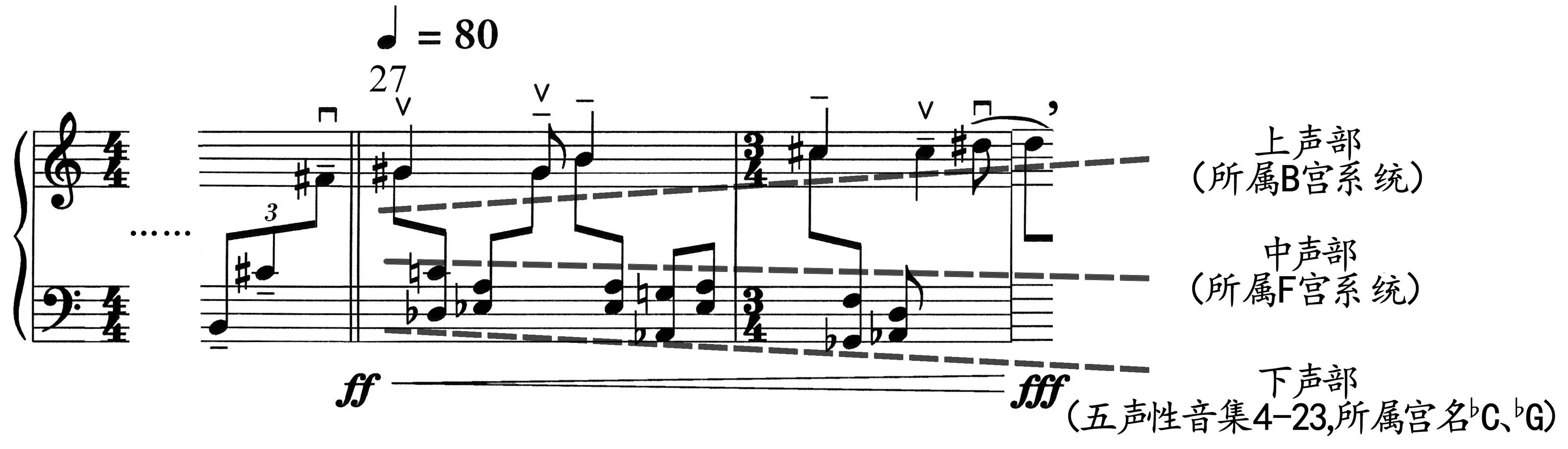

幾經醞釀,展開部分呈現出三個聲部調性均為三全音關系的縱向布局。如譜例13所示,三聲部分屬B宮系統(上聲部)、F宮系統(中聲部)與C宮系統(下聲部為五聲性4-23音集,宮音do未出現),各聲部之間以不妥協的增四度音程調性關系相互碰撞并進,特別是在中、下聲部有意制造出多次不和諧音程,這種聲部間的不妥協性結合鏗鏘的節奏釋放出了巨大的爆發力。

譜例12 樂章Ⅵ《牧歌》第1-8小節

譜例13 樂章Ⅵ《牧歌》第27-28小節

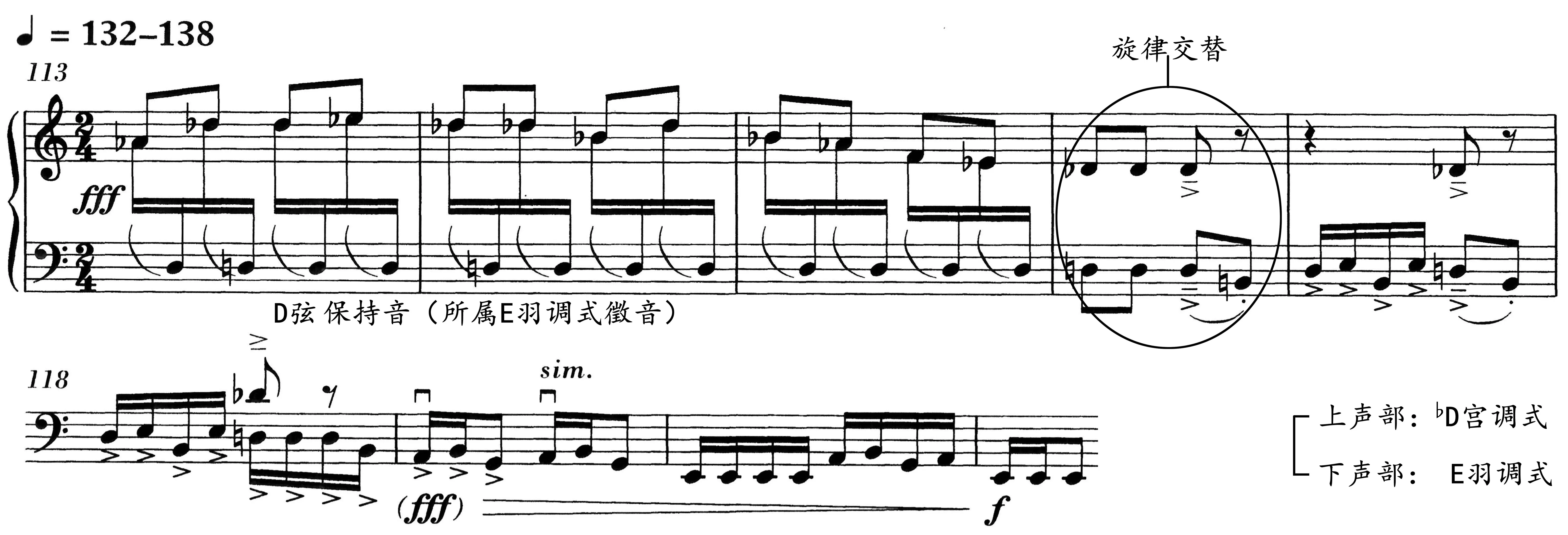

隨后沖突加劇,隨著fff和加速(accel.)的出現,高低跳躍的音符將樂章推向高潮,大提琴的演奏跌宕起伏(譜例14),上聲部a(B宮系統)過渡到b(A宮系統),與下聲部c(B宮系統)在調性上呈半音關系并構建出十二音體系,直到曲調發展完成也沒有絲毫妥協之意。

譜例14 樂章Ⅵ《牧歌》第29-34小節

在經過強烈的情感宣泄之后,曲調在尾聲部分回歸平靜,在和諧中給人以深沉的孤獨感,令人回想起“敕勒川,陰山下”……這首無伴奏形式的《牧歌》留給了聽眾更多對民族元素的解釋空間, 也重塑傳統曲調為當代的藝術品。

3.湛——無伴奏形式下的音色表現力

無伴奏這一表現形式即興性強,盛宗亮在該作品中創作了諸多尚未進入大提琴音樂語匯的聲音和效果,更清晰地表現了當代大提琴豐厚而細膩的音色,釋放出大提琴音色的“天性”。

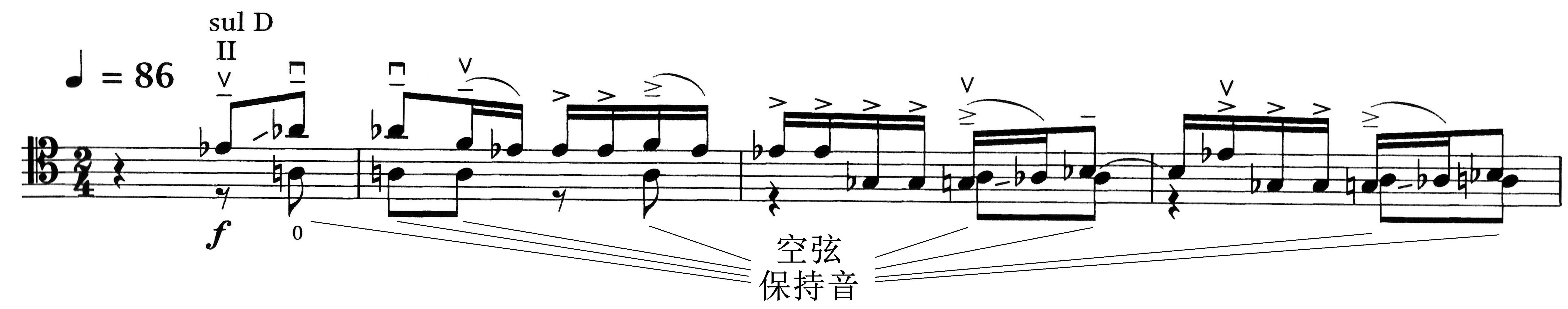

(1)空弦的表現力

了解一種弦樂器往往最先接觸到的就是空弦。古琴的空弦音被稱為“散音”,“散音同地,松沉而曠遠”是古人對空弦音色的詮釋。大提琴的空弦易震動且共鳴性強,盛宗亮在調性選擇上特別考慮了空弦音所產生的效果。

樂章Ⅵ《藏族舞曲》中段以保持空弦音的形式對應旋律,交替性織體呈現出豪放的舞蹈畫面。西方傳統弦樂作品對空弦保持音的運用往往考慮到調性內部的和諧關系,空弦音多為調性主、屬音或和弦音。這首曲調卻在調性選擇上有意避免了這種和諧關系(譜例15),上聲部旋律選擇D宮調式,下聲部E羽調式(屬G宮系統)“自然”地以保持音空弦D與上聲部相對應,兩個聲部同樣保持著三全音程的調性關系。這些與主題保持遠關系調性的空弦保持音打破了傳統理念的和諧,為奔放的曲調增添無窮的動力,在和諧與沖突的較量與抗衡中彰顯藏族音樂原生態個性。

譜例15 樂章Ⅵ《藏族舞曲》中的D弦保持音樂片段

樂章Ⅱ《猜謎歌》在旋律進行中伴隨空弦音A、D或G,以擊打節拍的方式與主題形成強制性“同鳴”,既構建出多個不和諧音程,效果清晰,又增加了曲調的厚度。這種近似打擊樂的不和諧音色和節奏驅動性酷似作曲家巴托克的作曲風格(譜例16)。

譜例16 樂章Ⅱ《猜謎歌》第1-4小節

樂章Ⅴ《丟丟銅》伊始空弦便以輕快的左手撥弦出現,預示曲調活潑俏皮的性格,旋律色彩也隨著曲調逐步推進而漸生情趣(譜例17)。再現部分第94小節的A、D、G、C四根空弦同時“共鳴”,使未加工的聲效回歸了大提琴原始醇厚的音色。

譜例17 曲調Ⅴ《丟丟銅》左手撥空弦音

(2)泛音的搭配

樂章Ⅴ《丟丟銅》源于近代臺灣童謠,除前文提到的雙泛音旋律外,作品在部分片段將泛音搭配實音,再以不協和音程的形式相互碰撞(譜例18),這在以往的中國大提琴作品中并不多見。泛音使樂章輕快而彰顯出無邪的童稚性格。

譜例18 樂章Ⅴ《丟丟銅》中的雙泛音

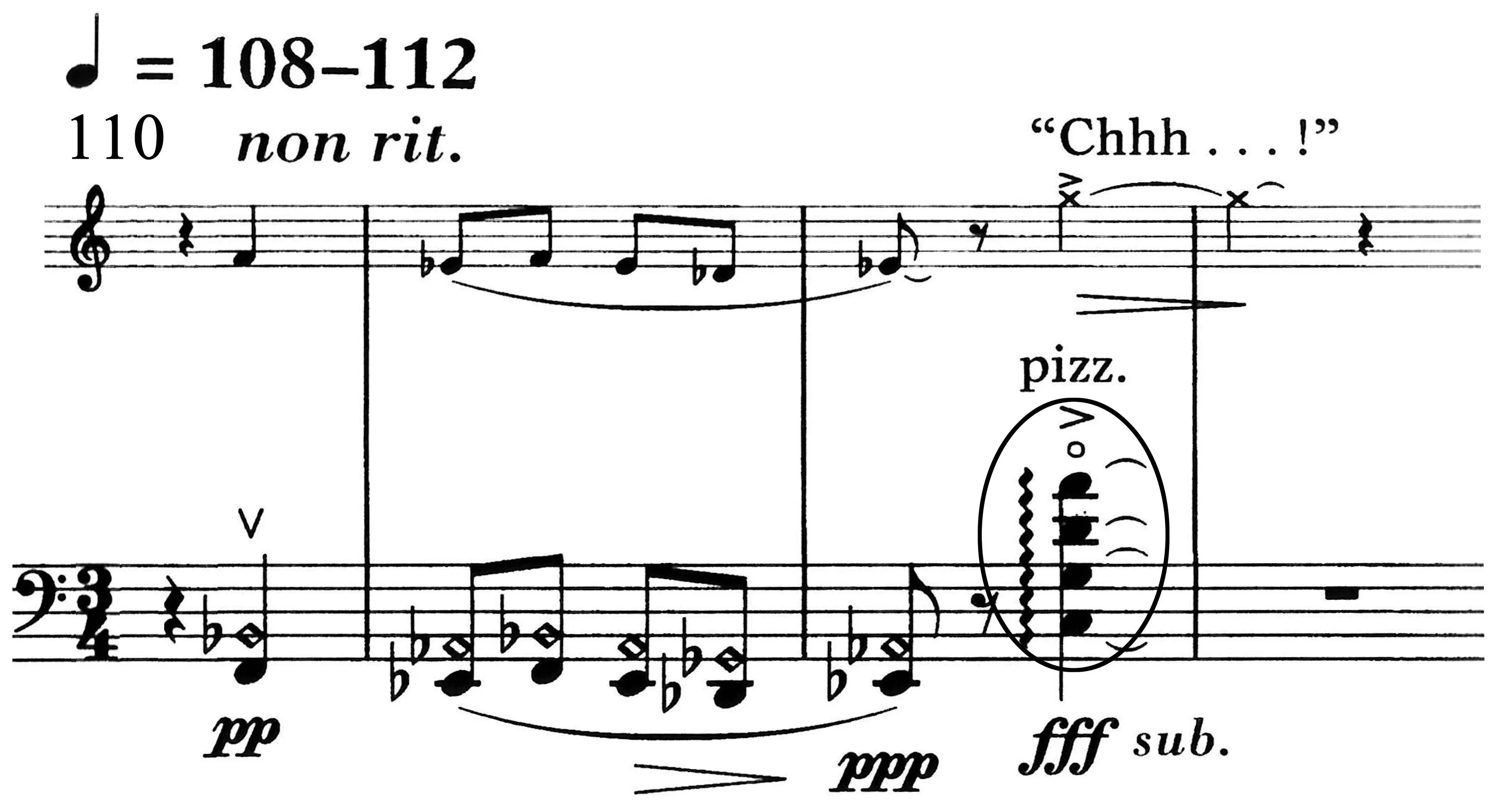

曲調結尾撥奏出四根琴弦的泛音“A、D、G、C”,并加入童聲“Chhh ...!”(譜例19),描繪了老式蒸汽火車的停站場景。

譜例19 樂章Ⅴ《丟丟銅》結尾

(3)音色的延伸——靠近指板與靠近琴馬演奏的音色比對

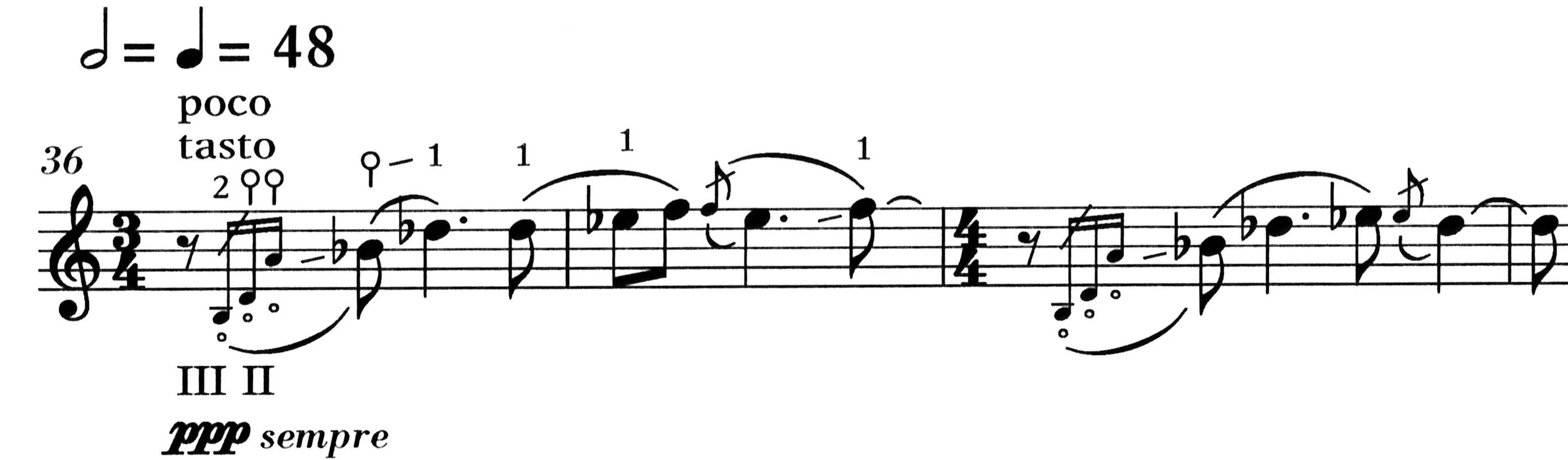

《七首中國曲調》中部分片段要求琴弓靠近指板(poco tasto)或靠近琴馬的弦段(poco pont.)演奏,無伴奏形式更能夠清楚地將兩種音色形成鮮明的對比。在琴弓靠近指板演奏時,因為琴弦震動松弛,所以音色細軟。值得注意的是,左手在高把位按弦時易因手指按壓而使中間兩根琴弦低于兩側琴弦,進而導致琴弓碰觸臨近的琴弦,造成所演奏琴弦不易發音的情況。樂章Ⅵ《牧歌》規避了這一發音上的不利因素,借助自然泛音避免手指按壓琴弦,以縹緲的音色描摹民間曲調的細膩色彩,呈現出輕柔而悠遠的意境(譜例20)。

譜例20 曲調Ⅰ《牧歌》中的靠近指板演奏

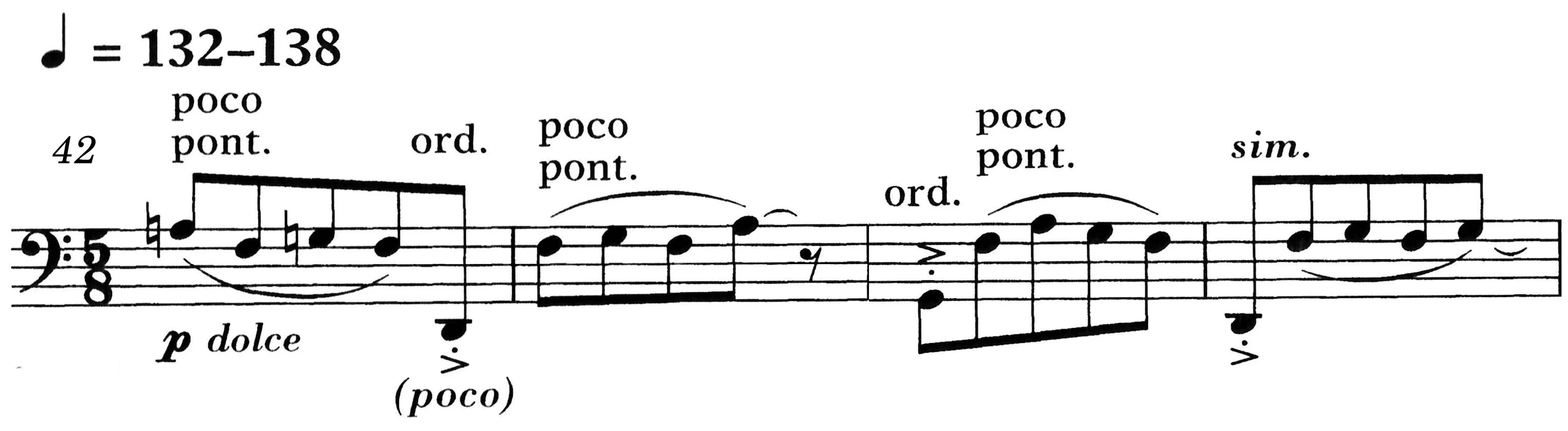

靠近琴馬演奏則呈現出另一種音色。在樂章Ⅶ《藏族舞曲》中,主題旋律演奏以靠近琴馬弦段呈現(譜例21)。琴弦的不充分震動使音色具有一定的噪音成分,這與靠近指板演奏的輕柔音色形成強烈的“色差”,以加重曲調間音色的張力,制造出虛實互現的音效,使藏族舞曲蘊含的淳樸而濃郁的高原氣息得以凸顯。靠近琴馬演奏并不提倡過分的噪音,演奏時應在發音上把握樂音大于噪音比例的原則,使曲調音色不過于粗糙。

譜例21 樂章Ⅶ《藏族舞曲》中的靠近琴馬演奏

結 語

《七首中國曲調》以獨特的創作手法揭開了中國無伴奏大提琴作品的新篇章。作品將民族音樂調式與西方復調手法進行了高度而貼切的融合,一些使大提琴回歸至最為原始狀態的表現技法如空弦、泛音或撥弦等被巧妙地運用并有力地擴充了作品的民族音樂表現力,而無伴奏形式為這種表現力得以充分呈現提供了更加自由的表現空間。可以說無伴奏形式是使民族音樂調式與西方作曲技法相平衡的最恰當的支點,同時也是它們能夠互相融合的最巧妙的契合點。

盛宗亮是一位具有創造力的作曲家,他的音樂既熔不同文化于一體,又超脫傳統美學范疇,是“跨越文化的新聲”。這“新聲”以提琴奏響了作曲家思念故鄉的樂音,而這種“跨文化”更以作曲家對中國民族音樂傳統文化的深刻理解與對西方作曲技法的嫻熟運用為基礎。對這部佳作的深入解讀,有助于為今后中國大提琴作品的創作與發展創造更多的可能性。

注釋:

①盛宗亮,美籍華人作曲家、指揮家及鋼琴家,1955年出生于上海。1982年畢業于上海音樂學院作曲系,移居美國紐約,先后獲得皇后區紐約市立大學音樂學院的碩士和哥倫比亞大學的博士作曲學位。1995年起至今,在美國密歇根大學音樂學院作曲系任職終身作曲教授。現任香港科技大學高等研究院教授。

②《七首中國曲調》由G.Schirmer,Inc公司于2001年4月出版發行,樂譜收藏于紐約市立圖書館音樂表演藝術分館。該作品由大提琴大師馬友友編訂、錄制,并于1995年10月9日在洛杉磯歐文·巴克萊劇院(Irvine Barclay)首演。

③時長參考YO-YOMASOLO專輯錄音。

④樂章IV和VI存在多種速度變化。

⑤張明堅:《“走向中西交融之路”盛宗亮的音樂風格》,載《人民音樂》,2009年第1期,第31-37頁。

⑥于蘇賢:《20世紀復調音樂》,人民音樂出版社,2001。

⑦錢仁平:《盛宗亮〈為鋼琴三重奏而作的四個樂章〉的結構途徑》,載《黃鐘》,1998年第3期,第79-88頁。

⑧張海敏:《20世紀下半葉中國大提琴獨奏曲創作與演奏研究》,載《藝術評鑒》,2018年第1期,第24-26頁。

⑨兩音之間泛音數據是根據Tuner Lite調音器顯示中獲取。

⑩樂譜中注明使用吉他撥片或信用卡靠近琴馬撥奏琴弦。