基于夜光遙感影像的貴州省人口估算模型構建研究

胡 震 ,宋善海

(1.貴州省國土資源勘測規劃研究院,貴州貴陽 550004;2.貴州省生態氣象和衛星遙感中心,貴州貴陽 550000)

0 引言

人口是社會發展的重要因素。近年來,伴隨著人口的持續增長,資源、環境間的矛盾越發突出,影響社會可持續發展。現有常住人口數據主要來源于公安部門的人口登記資料或人口普查數據[1],這些數據的獲取成本相對較高、更新周期長、時效性較差、難以反映人口的實際空間分布,不能有效地揭示區域內部人口分布的空間差異性。因此,迫切需要實時、動態地獲取常住人口的數量及其空間分布特征。

隨著遙感技術的快速發展,基于遙感影像數據進行人口格網化的研究開始受到廣泛關注[2-3]。夜光遙感是遙感領域一個發展活躍的分支,其獨特優勢是能獲取無云黑夜條件下地表的亮光信息[4],而這些亮光來源主要是人類夜間活動的照明燈光,夜間燈光數據能夠探測到小規模居民點產生的不同強度的光亮,是監測人類活動的有效數據源。以往研究主要利用DMSP/OLS夜間燈光數據對沿海地區人口進行估算模擬[5],多以省、市行政區為單元,根據行政單元內的人口總數與所有像元的燈光亮度累計值建立線性回歸模型,對研究區人口進行估算。研究表明,夜光遙感估算模型在不同的尺度下的估算模型差異較大,因此因地制宜的構建符合區域狀況的估算模型顯得尤為重要。

本文以貴州省為研究區,使用數據質量較高的NPP/VIIRS夜間燈光數據,從夜光面積指數和夜光強度指數兩方面,利用空間回歸模型對縣域常住人口進行回歸分析,得到精細空間尺度的常住人口分布結果。在此基礎上,分析貴州省常住人口分布的空間差異性和垂直特征,為縣域發展規劃及政府決策提供支持。

1 研究區概況

貴州省屬于中國西南部高原山地,境內地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,平均海拔在1100m左右,是喀斯特地貌發育的典型省份,土地總面積17.6萬平方公里,其中喀斯特面積約占全省面積的62%。下轄9個地級行政區單位,88個縣級行政區單位。2015年,貴州省的常住人口總數約3929.50萬人,同2010年第六次人口普查的3474.86萬人相比,五年間共增加54.64萬人,增長1.57%,年平均增長率為0.31%,常住人口密度為223.27人/平方公里。

2 數據來源與處理

2.1 數據來源

(1)夜光遙感數據:目前使用較為廣泛的數據是美國的DMSP/OLS和NPP/VIIRRS兩種,空間分辨率分別為2700m和740m[4],為反映區域客觀實際,選用分辨率更高、質量較優的NPP/VIIRS衛星數據2015年夜光遙感影像。數據來源于美國國家海洋和大氣管理局官方網站。

(2)統計數據:人口統計數據來源于2016年《貴州省統計年鑒》。

(3)輔助數據:貴州省30m分辨率DEM數據來源于地理空間數據云平臺。

2.2 數據處理

2.2.1夜光數據的預處理

為準確得到貴州省夜光分布狀況,需對夜光數據進行投影轉換、幾何校正、掩模裁剪三個步驟的預處理,影像處理結果顯示:貴州省夜間辨識度最清晰的是貴陽市,其次為遵義市、鐘山區、興義市、西秀區等較大的城區。

2.2.2縣域夜光強度指數與夜光面積指數構建

夜光強度指數定義為區域內所有亮點像元值的總和。

式中:L-燈光強度指數;l0-區域內亮點像元的像元值。

夜光面積指數定義為區域內夜光面積與區域面積比。

式中:S-夜光面積指數;S′-區域內亮點像元面積;SSUM-區域總面積。

3 人口數量估算模型構建

基于夜光面積指數與夜光強度指數構建貴州省縣級尺度人口分布狀況的夜光遙感估算模型。常見擬合模型包括擬合直線、二次、對數、指數模型等,為找到最適合的擬合方法,將上述四種模型同時進行分析比對,通過相關性、解釋度等模型參數確定出最佳擬合模型。

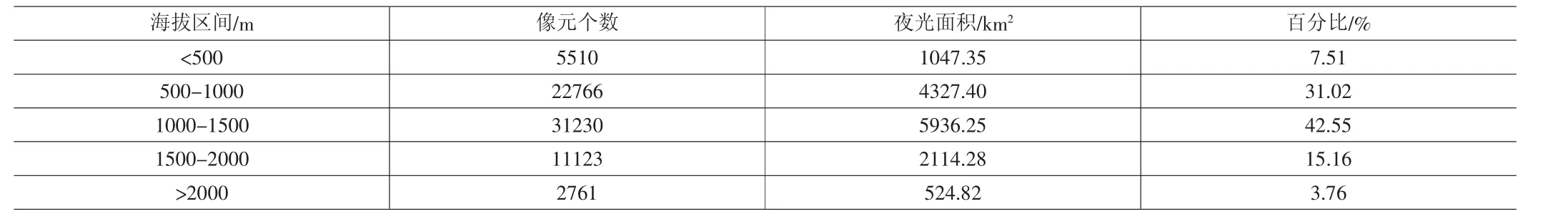

表1各海拔區間與夜光亮點分布

3.1 基于夜光面積指數的人口數量估算模型

基于夜光面積指數的常住人口數量4種模型擬合效果均一般,其中對數模型對樣本點的擬合效果最好,決定系數R2=0.172,該模型中夜光面積指數可解釋17.2%的常住人口數量的變化狀況。

3.2 基于夜光強度指數的人口數量估算模型

基于夜光面積指數的常住人口數量4種模型擬合效果均一般,其中擬合二次模型對樣本點的擬合效果較好,決定系數R2=0.414,該模型中夜光面積指數可解釋41.4%的常住人口數量的變化狀況。

通過對比分析得出:夜光面積指數與常住人口數量的相關性為0.378,最佳估算模型是對數模型,其中R2為0.172;夜光強度指數與常住人口數量的相關性為0.558,最佳估算模型為二次模型,其中R2為0.414。相較而言,夜光強度指數更適合反映貴州縣域常住人口數量。

4 結果與分析

4.1 基于夜光指數的貴州省各縣市人口分布狀況評估

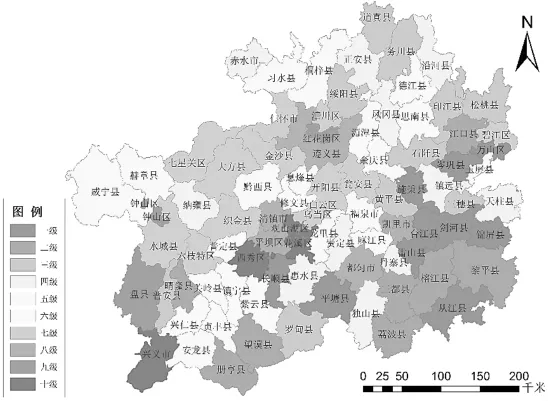

由公式(1)、(2),運用 ArcGIS10.2 數據分析模塊,得到貴州省88個縣域的夜光強度指數,繪制得到夜光強度指數分級圖,將88個縣域劃分為十個等級,等級越高表明分布的人口越多。如圖1所示:2015年貴州省人口聚集較多的區域在黔中的貴陽、遵義等,人口相對較少的是黔東南州、銅仁以及黔南州南部部分地區。

圖1貴州各地區夜光強度分級

4.2 貴州省人口垂直分布特征分析

基于ArcGIS空間分析平臺,將貴州省海拔數據劃分為五個等級,再將夜光數據與其進行空間疊加得到各海拔區間內的夜光分布狀況,分析人口分布特征與海拔之間的關系,得到貴州人口的垂直分布狀況如表1所示。

由表1可知,貴州地勢由東南向西北逐漸抬升,亮點與人口分布呈現出倒“V”型分布,即由少逐漸增加,達到最高點后又逐漸降低,大致可概括為東部少、中部多、西部逐漸降低的趨勢。貴州省主要的夜光像元主要分布在海拔1000~1500m之間,占到了全部的42.55%,即表明貴州省人口分布最多的區域集中在此。海拔在500~1000m之間的夜光像元次之,占到了整體的31.02%。海拔500m以下,2000m以上,夜光像元分布最少。

5 結論

(1)基于夜光遙感與縣域人口統計數據,構建夜光面積指數與強度指數人口估算模型,通過對相關系數、決定系數的比較發現:基于夜光強度指數的人口估算模型效果優于夜光面積指數。根據夜光強度指數模型,對貴州省縣域人口數量進行網格化,人口聚居程度高的地區是黔中地區,人口分布較少的地區集中在黔東南地區與銅仁東部、黔南南部等區域,運用夜光遙感技術可大大提高人口數據的時效性、客觀性、科學性與空間化。

(2)人口分布往往都遵循著隨著海拔升高而減少,隨著海拔降低而增加的規律,但通過研究發現,貴州省人口分布趨勢并沒有呈現這樣的規律,貴州地勢由東南向西北地勢逐漸抬升,人口卻從少先增加至海拔集中1000~1500m的黔中地區后再緩慢下降,整體上黔中地區最高,西北高海拔地區次之,東部低海拔地區人口分布最少。