無縫隙護理模式在急診科急危重癥患者院內轉運中應用

李美容 林健瑤 陳宜芬 丁香

【摘 要】目的:探討分析無縫隙護理模式在急診科急危重癥患者院內轉運中的應用效果。方法:將2019年2月至2019年7月我院急診科56例急危重癥患者設為對照組,實施常規院內轉運護理方法;將2019年8月至2020年1月我院急診科51例急危重癥患者設為觀察組,實施無縫隙護理模式,對比兩組轉運交接情況。結果:觀察組科室間電話詢問、責任推諉、危急值漏交待發生率顯著低于對照組,且患者對院內轉運工作的總滿意度較對照組的要高(p<0.05)。結論:無縫隙護理模式能夠有效提高急診科急危重癥患者的院內轉運交接質量,減少差錯事件發生,值得推廣應用。

【關鍵詞】急診科;急危重癥患者;無縫隙護理;院內轉運

【中圖分類號】R472.2 【文獻識別碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)08-0189-01

急診科為急危重癥患者進行診斷、搶救的首要科室,其收治的急危重癥患者往往在經過初步搶救處理后,需轉運至院內手術室、ICU等其他科室作進一步的疾病診療。然而,急危重癥患者通常具有病情嚴重、病情進展快且復雜等特征,故此類型患者院內轉運風險較高,隨時有可能出現病情變化而危及生命安全。無縫隙護理為近年新興的一種護理模式,主要是以科學管理理念為理論指導,通過完善相關制度、合理調配人力資源、優化流程等方案以使護理工作中的各個環節無縫對接,降低風險隱患[1]。我院急診科2019年8月至2020年1月對收治的51例急危重癥患者實施無縫隙院內轉運護理,獲得良好效果,具體過程報道如下。

1 資料與方法

1.1臨床資料

將2019年2月至2019年7月我院急診科56例急危重癥患者設為對照組,有31例男,25例女,年齡23~82歲,平均(63.92±8.08)年,包括4例急性有機磷中毒,18例急性腦梗死,11例腦出血,9例嚴重骨折,14例其他;將2019年8月至2020年1月我院急診科51例急危重癥患者設為觀察組,有29例男,22例女,年齡20~78歲,平均(63.15±8.67)年,包括2例急性有機磷中毒,19例急性腦梗死,10例腦出血,10例嚴重骨折,10例其他,兩組基線資料對比無明顯的差異(p>0.05),可進行對比分析。

1.2護理方法

對照組實施常規院內轉運護理方法,主要是轉運前急診護士核對醫囑,認真填寫患者轉運前生命體征、管道通路、輸液等信息,準備簡單急救設備,并打電話到相應的科室讓其提前做好接診準備。到達相應的科室后與該科護士對患者的病情進行口頭交接。

觀察組實施無縫隙護理,主要內容:(1)加強護理人員培訓:護士長組織科室內護理人員學習無縫隙護理模式的相關知識、標準及要求,并予以分層培訓,保障無縫隙護理模式順利開展。(2)調查現狀:收集以往急危重癥患者院內轉運的相關資料,分析現狀,總結患者轉運過程中存在的護理問題及其原因,并制定和優化針對性護理方案。(3)執行護理方案:①優化轉運流程:要求護理人員在轉運患者前做好風險評估,記錄患者各項生命體征指標、呼吸道情況、具體用藥、轉運中潛在的安全隱患與相應防范措施等。同時,準備好氧氣枕、簡易便攜呼吸氣囊、多功能心電監護儀等轉運設備,確保設備能夠正常工作。此外,安排臨床急救經驗豐富的護理人員對急危重癥患者進行轉運,便于其能夠及時、準確應對突發狀況。②規范交接內容:科室內制定急危重癥患者轉運交接單,要求護理人員根據交接單項目準確填寫患者的性別、性別、年齡、到診時間、主訴、診斷、意識狀態、生命體征指標等,并需確認患者病例記錄、相關實驗室檢查、影像學檢查、醫囑單等資料整理齊全且一并交給其他科室接診醫護人員。③建立院內轉運應急預案:科室管理者根據急危重癥患者院內轉運中常出現的突發狀況制定相應的應急預案,例如:預防管道脫落應急預案、墜車/墜床應急預案、心跳驟停應急預案等,并組織護理人員對預案進行演練。

1.3觀察指標

①對比兩組急危重癥患者院內轉運交接情況,包括科室之間電話詢問、責任推諉、危急值漏交待等事件出現情況等。②對比兩組患者家屬對轉運工作的滿意度,評價分為非常滿意、基本滿意、不滿意3個等級。

1.4統計學方法

采用統計學SPSS23.0軟件,計數資料以百分比表述,予以χ2檢驗,計量資料以(-x±s)表述,予以t檢驗,以P<0.05為差異存在統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者院內轉運交接情況對比

觀察組科室間電話詢問、責任推諉、危急值漏交待發生率較對照組要低(P<0.05),見表1。

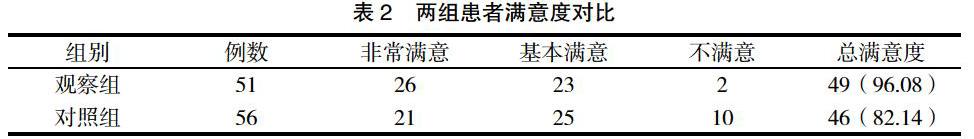

2.2兩組患者滿意度對比

觀察組患者對院內轉運工作的總滿意度96.08%,較對照組的82.14%要高(χ2=5.206,p=0.023),見表2。

3 討論

有學者認為[2],急危重癥患者院內轉運交接工作是否順利可直接關系到患者后續診療、護理是否及時、準確,影響患者生命安全。因此,為了保障急危重癥患者院內交接工作順利進行,需加強護理干預。我院急診科對急危重癥院內轉運患者實施無縫隙護理,結果顯示,觀察組科室間電話詢問、責任推諉、危急值漏交待發生率較對照組要低,且患者滿意度高于對照組。在無縫隙護理實施過程中,通過加強護理人員專業培訓,總結院內轉運現狀以及時發現潛在隱患,找出院內交接中的薄弱環節,針對性提出優化改進措施,以保障患者院內轉運順利安全[3]。因此,無縫隙護理模式能夠有效提高急診科急危重癥患者的院內轉運交接質量,減少差錯事件發生。

參考文獻

[1] 劉雅楠,趙偉娣,馬惠欣,等.無縫隙護理管理模式在ICU轉出患者中的應用[J].中華現代護理雜志,2019,25(4):516-518.

[2] 陸朋瑋,蔡衛新,韓強,等.急診手術患者電子轉交接系統的構建與應用[J].中華現代護理雜志,2019,25(8):1008-1011.

[3] 于舒,楊紅云.急診-ICU承接實施無縫隙護理管理的評價研究[J].吉林醫學,2016,37(3):705-707.