孤島時期燕京大學校園的場所意義

——以臨湖軒為例

王 岑

(北京大學建筑與景觀設計學院,北京 100871)

文化遺產保護是對遺產價值的重新認識和評估。大學校園文化遺產保護,既要對物質空間進行修繕與活化使用,還要系統認識不同時期校園空間的場所精神。大學校園是大學精神的載體,分析校園中具體景觀與建筑遺存有助于理解大學的意義所在。諾伯舒茨認為對建筑的認識不能只停留在符合各種“科學性”指標(如功能、結構、材料)的建筑實體,還應讓人在空間中“體驗環境是充滿意義的”。他認為海德格爾“棲居(dwelling)”概念(即存在的立足點)是建筑的目的,“人要棲居下來,必須在環境中能辨別方向并與環境認同”。因此探究建筑精神上的含義(而非實用層面的作用),創造有意義的場所(生活發生的空間),成為諾伯舒茨的主要任務[1]。諾氏的“場所精神”是從設計師角度對空間進行預設,本文借用這一概念,除考慮到設計師的空間構思外,還將建造完成后人與場地的互動關系納入“場所精神”的構建中來。意在說明,作為“場所”的大學校園,由設計師與生活其中的師生合力完成其意義的建立。

燕京大學(下文簡稱“燕大”)于1919年由3所學校(北京匯文大學、通州協和大學、華北協和女子大學)合并而成;1926年正式搬入新校址,即海淀燕園;1952年因院系調整并入其他幾所學校,燕園校址由北京大學接管。燕園作為燕京大學留下的校園,與北大的關系雖不能稱為“代際傳承”[2],但燕大的終結證明燕園本身具有“唯一性、稀缺性和不可再生性”,因而燕園可被歸為文化遺產。未名湖燕園建筑確實在2001年被列為全國重點文物保護單位。作為文化遺產的權利主體,北大享有對燕園的享用(接觸、欣賞、占有、使用、有限處分)、傳承(學習、研究、傳播)與發展(演繹、創新、改造)的權利[3]。后兩項權利使這一承襲更具責任性。正由于此,進一步追問燕園文化遺產在歷史中的存在意義,才顯得格外重要。

夏洞奇認為,燕園有兩次“成為燕園”的過程:第一次是燕京大學的建設,從物質意義上展開;第二次是“北大校園”的“燕園化”,從文化意義上展開。他指出“有形的建筑符號可以有效地將無形的歷史記憶傳輸回來”,因而燕大的記憶可以從中受益,卻無法壟斷。截至目前,燕園形成“一種前清、燕大、北大三重歷史記憶相互競爭的格局”[4]。本文選擇孤島時期燕大校園進行研究,某種程度上屬于文化意義上的“燕園化”解讀,研究目的并非沉溺于歷史構建,而是從歷史中發現一種存在狀態,從而與當今北大校園的自我認同產生對話。

本文聚焦燕園中臨湖軒在抗日孤島時期處于前臺面向觀眾的“顯白書寫”和面向少數人的“隱微書寫”。臨湖軒作為一個場所,不同于文字書寫,具有直接的個體表達效果;但當這一場所以不同的使用方式來傳達集體立場和訴求,并被在場者所領會時,它便具備清晰的表達能力。孤島時期,基于這種表達,臨湖軒以非武力手段將日偽阻擋在外,學校課程得以正常開展,燕大“自由、真理、服務”精神得以保存。這一非常時期對大學本質的保存,是臨湖軒此間最重要的意義。“孤島”,在本文中有雙重含義,既指1937—1941年間的燕京大學這樣一個時空范圍,又指所有大學在歷史上可能遭遇的能否自由辦學的困境。

1 臨湖軒的樞紐地位與景觀特征

對于燕園中前清遺留的私園及皇家賜園,燕大教授洪業在二三十年代即做過勺園、淑春園、蔚秀園的歷史考證;侯仁之從北京西郊歷史地理的整體脈絡中,分析燕園的水道組織,并將燕園諸園歷史和現狀進行逐一分析[5]。謝凝高認為園中山水體系是校園規劃的基底,從落成效果來看,其可貴之處在于軸線明確、體量不等且滿足大學功能的建筑,能夠與山水基底完美契合;而燕園各處的植物景觀能夠因地制宜,呈現不同面貌,亦是校園營造的重要貢獻[6]。方擁認為燕園集合了圓明園園林和紫禁城建筑的特點[7],但對傳統建筑概念的誤用顯示出墨菲設計時的一知半解[8]。舒衡哲曾以鳴鶴園為線索,串聯起前清、燕大、北大的整個歷史,著重分析“仙鶴”精神在園中的體現[9]。唐克揚通過重構司徒雷登、墨菲、翟伯(John Mc Gregor Gibb學校基建部門負責人)、美國托事部的博弈過程,呈現校園規劃與落成效果的差異,從而完成對墨菲的去魅[10]。

目前,臨湖軒多與燕園其他建筑和景觀一起,被列入導覽式介紹中,并未出現專門研究,以還原其最初的精神基底。臨湖軒是一個院落,包含建筑主體、院落本身以及與周圍環境的關系,因此本文所引“場所精神”概念雖源自對建筑的理解,但同樣適用于臨湖軒這樣一個整體的“景觀”。

臨湖軒是校長住宅,位于校園中心①臨湖軒是費城喬治·柯里夫婦(Mr & Mrs George)給司徒雷登的贈禮,他們堅持建造一幢校長住宅(President House),且規定要按中國樣式建造,位置靠近湖邊,居于校園中心。當時司徒雷登的妻子已經去世,他決定自己只留一個小套間,客廳、飯廳、兩三間臥室為大學公用。。燕園很多建筑和景觀具有對重要人物的紀念性質,命名局限性較大,而臨湖軒因景得名,與地理位置和對景觀特征的尊重相關。軒作為建筑物,常出現于中國古典園林中,《園冶》曾載:“軒式類車,取軒軒欲舉之意,宜置高敞,以助勝則稱”[11]。園林中,“軒”沒有固定樣式,只需如駕車一樣,取高敞之意,來點染園林景色。臨湖軒臺基東北側與湖濱高差較大,從臨湖軒正屋憑窗北望未名湖,視野開敞,正合軒軒韶舉之意(圖1)。加上北側植物爭相掩映,使建筑主體隱沒于山崖之上,只有夜晚才能在未名湖北岸遠遠看到臨湖軒透出的整齊燈火。臨湖軒的建設不是為紀念司徒雷登,而是讓他居住其中。這便是設計師的用心所在,這一用心被冰心女士所意會,提出這樣一個貼切的名字。一般在傳統私家園林中,園中景物的命名過程比建造過程更為重要[12],命名過程能表達主人對自然的微妙體驗,擁有這種體驗才能宣告對園子的實際擁有。大學校園景觀是否也值得追求這種與自然對話的過程,并以命名過程來呈現,并未引起人們關注。相比私家園林,大學校園需要表達對捐資人和作出重大貢獻人物的敬意,需要具有訓誡意義,這在一定程度上是對大學本質的曲解。

圖1 臨湖軒位置(來源:北京大學檔案館;圈注為作者自繪)

當今國內關于“大學”本質的一般看法是“為人類創造知識,傳授知識,培養人才,服務社會”[13],這種觀點無意中綜合了西方現代大學的3種主流觀點。

第一,19世紀初,德國大學推動者洪堡認為“大學的存在主要為了發起研究”,科學研究是接近真理的重要途徑[14];到20世紀初,馬克斯·韋伯澄明科學的限度,稱以科學為志業(天職)的學者自身非常清楚,純科學只能保證3個貢獻:可以通過計算支配生活,提供思維的方法、工具和訓練,以及清明的頭腦[15]。

第二,19世紀中葉,傳統教育方式擁護者、英國的紐曼論證了大學主要任務是對人“進行心智培養”,心智的完善可體驗“知識自為目的”的自由,培養有完善人格的年輕人是對社會最大的貢獻[16]。

第三,19世紀后半葉,美國經濟快速發展的需求鼓勵大學“為社會服務”,認為所學知識對人們的實際生活有用才有價值[17]。20世紀上半葉,美國人所辦燕京大學自然地繼承了這3種觀念,只是因中國社會基礎和民族危亡的時代而對“服務社會”觀念有所側重,這在燕大的課程設置中有所體現。

“服務社會”是燕大校訓的落腳點。司徒雷登曾說燕大校訓“因真理,得自由,以服務(freedom through truth for service)”,源自圣經中兩句話:“人本來不是要受人的服侍而是要服侍人”“你們必曉得真理,真理必叫你們得以自由”[18]70。雖然司徒認為他所說的“服務”源自宗教中的“服侍人”,實際上是在宗教中找到其合法性。而“自由”狀態,按司徒的想法,需通過“真理”獲得,即通過嚴謹的科學研究達到自由狀態。在燕大校訓中,心智培養不是主要動機,只能算作基本素養,通過校園環境和社區營造慢慢滲入人的思想和行為中。如此看來,作為大學的燕園為何選用“園林”般的景觀規劃,便不難理解;而臨湖軒也以“園林”式的姿態向師生敞開。這種姿態,是與周圍環境相協調,且充分表達大學“自由”精神的狀態。這種“自由”狀態,與中國文人理解的園林不謀而合,對燕大來說也是“服務社會”的基礎。

臨湖軒東北側臨崖而立,南側入口自然嵌入校園之中(圖2、圖3)。謝凝高先生曾說,臨湖軒遠觀只見屋脊,入內則別有天地,在布局上突出一個“藏”字[19]。其地理的樞紐地位與院落主“藏”的設計形成某種張力,這種由景觀構思構建的地理性格,與司徒雷登的處世方式產生某種暗合。

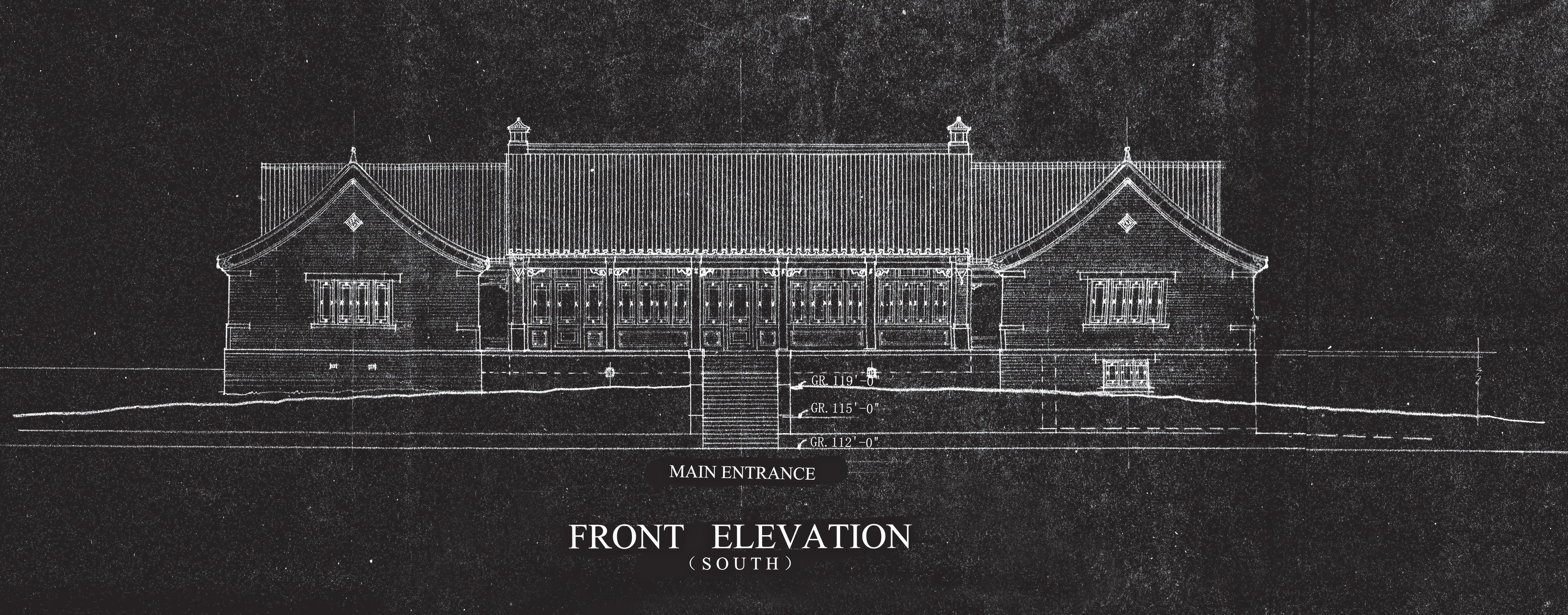

圖2 南立面圖(來源:耶魯大學檔案館藏,Murphy工作室繪制版本)

這樣一座藏在校園腹地的院落,在實際使用中卻是一個顯性存在。它除了私人居住功能外,還具有公開招待軍政官員、教職員工、學生及其他人員的公共屬性。孤島時期,臨湖軒在與日方代表互動過程中,作為校長權力的話語場所意義更加突出。這些公共職能分攤了辦公主樓的職能,而這種分攤有注重私人關系的“中國式交往”方面的考慮,也體現出大學對于社區平等觀念的理解。

臨湖軒這一兼具私人與公共屬性的場所,在孤島時期扮演多種角色,但其本質對于“真理、自由、服務”的堅守,始終未變。當棲居被經驗為人的存在方式時,終有一死者“即被帶向和平,意味著:始終處于自由之中,這種自由把一切都保護在其本質之中”,所以,“棲居的基本特征就是這樣一種保護”[20]156。雖然,臨湖軒很少直接使人展開與天、地、真理的交往對話,但它帶給師生這樣一種可能;它的存在實際上保證了整個燕園的活動自由,這種世俗意義上的自由,給師生追求真理、培養心智、立志服務社會留出了生長空間,這正是一所大學存在的理由。孤島時期,臨湖軒使燕園成為棲居之所的意義尤為突出。

圖3 東立面圖(來源:耶魯大學檔案館藏,Murphy工作室繪制版本)

2 臨湖軒多面向的空間使用方式

2.1 處理對外關系的中樞場所

1937年北平淪陷后,北大、清華等公辦大學紛紛南遷,其校址被用來建立偽大學,或改為日軍醫院、臥室、馬廄、牢房。私立中法大學繼戰爭初期停辦一段時間后,借日偽“恢復”學校教育的機會,重新如常開學,卻于1938年10月被迫宣告停辦。燕京大學和協和醫學院系美國人所辦,從戰起到太平洋戰爭爆發,維持較為平穩的教學秩序。輔仁大學名義上為羅馬教廷資助,副校長為德國人,因此得以在抗戰期間一直堅持下來。私立中國大學原不是很知名,因揭去“排日色彩”得以開辦,而當時學生寧愿入私立學校,不愿入日偽大學,因此中國大學揚名一時,未曾在北平淪陷時期關閉[21]。

燕大選擇在淪陷區繼續辦學,并登報告知同學,“仍在北平原址開學,新生須于10月1日來校報到”[22]。這條消息載于上海《申報》,意在向上海及南方城市的學生傳達校方辦學信心。從1937年秋季報到人數來看,相比1936年在校人數825人,驟減為501人[23],就連平津本地學生及中國籍教師,也多選擇南下。可見,北平淪陷初期,不少師生對燕大能否繼續自由辦學持懷疑態度。

淪陷后燕大首要面對的問題是如何與日本憲兵及偽政府相處。司徒雷登的做法是,宣示主權,表明燕大屬于美國財產,“于校內懸掛美國旗”,校長職位由中國人(陸志韋)換成美國人(司徒雷登);然后,申明燕大政治“中立”立場,不承認偽政府,禁止校內政治(抗日)活動,聘請日文秘書和一位日籍學者;同時,與日本東京、美國政府、北平偽政府、重慶國民政府、共產黨政權保持密切聯系,以國際主義視角充當調節人[24]。但是,燕大始終與日偽處于緊張拉鋸狀態中,校內活動受到日軍特務嚴密監控,時不時有學生被逮捕,司徒雷登只能讓秘書周旋營救。孤島時期,燕大校園空間總體上得以保留,使師生能夠自由活動,其中,臨湖軒是負責拉鋸戰和周旋對抗的核心場所。

2.1.1 懸掛美國旗、校長改換美國人

懸掛美國旗,表明燕校屬于美國財產,此時美日尚未交戰,日軍不敢強力占有。當時曾有國內報道稱,“其校門由美國兵看守保護”[25],美國兵幫助燕大看守校門,只能解一時之需,并在雙方初次或激烈碰撞時才會發生。由此可知,戰爭初期新聞報道也有信息不實之嫌。另一佐證新聞報道不可盡信的材料,也發生在大公報上。屆時內地盛傳燕大已停課,大公報便稱有校友“電詢母校停課真相,并慰問校長司徒雷登”[26],而不過半月即在同一版面辟謠“北平燕京大學,日前傳聞有被迫停課之訊,武漢該校同學曾去信詢問真像……略謂:校中自十五日課以來,一切課程至今仍照既定計劃進行”[27]。對大公報來說,關于燕大是否停課這種大事件,有必要求證消息真實性,而校門是否由美國兵看守這種細節,不會引起廣泛關注,也無須進行驗證。但從燕大自身保持獨立角度看,其作為教育機構,根本無力維持一支武裝力量長期看守,而必須有更具韌性的立足之道。如果盡信報中所說由美國兵看守,便給普通人一種不真實的印象,認為燕大由使館和武裝力量保護,將其能夠獨立辦學看成理所當然之事。這種想當然的認識,會遮蔽燕大當局為維持獨立局面所付出的努力,以及學校與日偽的緊張關系。在校內懸掛美國旗,是司徒回憶錄中提到且被師生證明的事實,這種提醒日軍財產歸屬的方式,在邏輯上是可行的;但這只是系列行動中的一個舉措,只表明態度和立場,具有示威效應,不能期望有實際抵抗效果。

北平淪陷前,為獲得存在合法性,燕大曾在國民政府注冊立案,其中校長必須由中國人擔任,所以當時司徒雷登身份為校務長。此時為表明燕大為美國人管理,便將校長改換為司徒雷登。在1938年的迎新會上,“陸志韋先生和司徒雷登都站在臨湖軒門外,逐一與新同學握手”[28]。陸志韋是換屆前擔任校長的中國籍教員,與司徒雷登同時出席迎新會,一方面告訴日本人校長確實由美國人擔任;另一方面學生見到陸先生,情感上仍可感到安慰,陸先生自己也不至于感到冷落。這種態度上明確堅決、情感上照顧師生的做法,是司徒雷登一貫的處事方式,在孤島時期,這種方式足以使燕大保持獨立,且獲得師生的好感與信任。從事外人角度看,這仍然是大學機構的做事方式,而非依靠武裝力量。燕大重新讓日軍“武力可以解決一切”的思維回歸理性,來關注法和理的存在,它強調燕大享有治外法權,這在國民政府時期便適用,如果偽政府不承認這項權利,偽政府本身便不會得到承認。顯然,邏輯合理性也不是真正擋住日軍的盾牌,而只是作為一種提示,使其意識到侵犯燕大會給美日關系造成影響。能夠觸發美國軍事的威懾作用,來保護一所大學,是大學管理者的有為所在。

于是,臨湖軒在開學典禮儀式中,被注入前臺表演性質和安撫性質。作為前臺面向日本人表演,借以提示背后的力量;對日本人來說,臨湖軒即是觸發“提示”機制的巧妙機關,它的每一次出場,都暗示美軍力量和燕大的聯系,甚至它本身就代表這種聯系,從而實際上使日軍與燕大保持距離。

臨湖軒對師生的安撫作用,體現在“形變質存”,即外在形式上的變動,和內在本質的保存。懸掛美國旗、改換美國校長,都是表面形式的變化,其辦學理念和方式不曾改變。理想狀態下,“形質統一”或“形質皆存”是人們追求的目標,但淪陷語境下,能夠保存內在本質已屬不易,而將外在形式變化作為保存內在本質的庇護措施,亦不失為一種應對之法。正如袁一丹在剖析淪陷北平讀書人的倫理境遇時所說,在淪陷的特定時空下,被迫在字里行間表達微言大義成為他們的表達策略[29]。這種策略的本質即是“形變質存”。對燕大師生來說,臨湖軒成為表明學校辦學態度的場所,不論外在條件如何變化,它意味著對于本質保存的決心;而這種理解只存在于燕大師生的認知中,他們是臨湖軒指定的“讀者”。

2.1.2 中立立場、日文秘書、日籍學者

從心理角度去理解日軍行為的動機,是司徒雷登深悉日本人恐懼的原因,“占領軍是在一個不受歡迎的國土上,自然會有一種狐疑心理”,他發現同日本人打交道的秘訣在于“把堅定和友好結合起來”,于是他嚴正申明“既不參與一切政治活動,亦拒絕偽組織之命”,同時在態度上又熱情友好,常常在臨湖軒招待日本考察團[18]119-120。

為了避免語言不通引發誤會,司徒聘請蕭正誼擔任校長室日文秘書。蕭是燕大畢業生,“講得一口流利的日本語,而且深懂日本禮儀的細節”[30]。在蕭正誼安排下,臨湖軒承擔了款待日本軍政官員及商業、教育、基督教等各方面代表團的重任。“只有經過特殊的安排,日本人才能進學校大門,而且總是由我的秘書或別的人陪著。”校園內其他地方都不便正面“歡迎”日本人,因恐其招待日本人而遭玷污,背上叛國罵名。只有臨湖軒可以免遭誤會,因為它已和燕大師生達成共識,形式上的招待對于燕大本質保存有保護作用。此時,臨湖軒已具備某種澄明性,使發生于其間的任何事件,都不會引起師生誤會,這些活動在他們眼里都處于合理范圍。

雖然如此,燕大對于日方要求,并不全盤照做。日方曾強迫燕大招收日本學生,但校方指出入學需通過考試,因考生必須精通中、英雙語,對日本學生來說,很少能同時掌握這兩種語言,因此考試均未合格,亦未被錄取。日方想通過日本學生完成對燕大的滲透,而被這種方式巧妙回絕,自然不肯罷休,司徒考慮到這一點,為爭取主動權,在聘請日籍教師方面先行一步,他找到一位“聲望可以排除任何政治嫌疑的日本學者”,就是鳥居龍藏博士 (Dr,Ryuzo Torii)。鳥居不同情日軍,亦不聽其指揮,無法滿足日方竊取抗日情報的需求,“為了減少日軍給他找麻煩,燕大常讓他外出做考古研究”,當日本人來查問時,就在臨湖軒展出他的考古作品[31]。此時,臨湖軒成為一塊擋箭牌,用非野蠻方式將日本人的騷擾阻擋在外。

2.1.3 多個政權之間的調節人

作為大學校長,司徒本沒有義務做政府間調節人,這是他輾轉為學校爭取權益時附帶產生的效果。司徒多次飛往武漢、重慶,是去參加中華教育基金會年會,為燕大爭取國民政府教育撥款[32];途經香港除了參加中英庚款董事會年會獲取教育補助外[33],還為考察擬辦燕大附屬中學的校址,并組織籌款②“北平燕京大學決定在本港設立中學一所。籌募開辦費港幣一萬元”(香港通訊.北平燕京大學 決在港設中學覓得校址秋季可開學[N].申報,1940-06-18(08).);赴上海是與各教會學校當局商討與時局關系問題③“商討教會學校與時局之關系”(本報訊.燕大校長司徒雷登 談學校現狀師生鎮靜各盡其責 司徒已乘機由滬北返[N].申報,1941-02-27(09).),向燕大校友宣傳燕大現狀,并為解決生源單一問題,組織在上海招生④“在上海招生,將于七月六日舉行”(本報訊.燕大在滬招生[N].申報,1941-05-17(09).)。司徒與延安共產黨方面沒有直接接觸,但根據學生意愿向延安輸送燕大學生,使其與延安方面產生間接聯系;北平王克敏偽政府,并未得到燕大承認,其處于日美關系中間,進退維谷,司徒對其采取強硬態度。與美國托事部頻繁聯絡,除了商討應對時局方法,重在籌措教育經費;與日本東京方面,主要是在臨湖軒接見日本各方面考察團。司徒雷登始終以教育者身份,突破政治壁壘,為燕大獲取生存空間。他與各方交涉教育問題時,不可避免會談及北平時局和各地見聞,傳達各方政府訊息,他對各方政府來說也是較為重要的一手信息傳導途徑。

司徒雷登頻繁外出,為臨湖軒的使用留下巨大使用空間。司徒規定在他外出期間,如有借用場地舉辦活動的需求,可向廚房大師傅申請預約,也可出借小汽車。成為公開應對日本人場所的臨湖軒,反而使師生活動獲得更大靈活性。

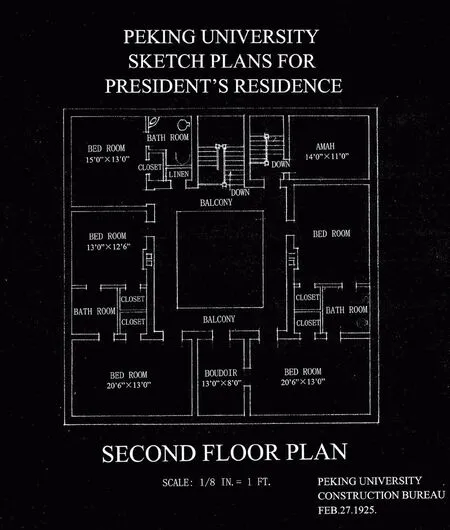

2.2 社區中心與地下活動場所

通過墨菲工作室設計的圖紙可以發現,臨湖軒最初意在建立四面圍合的院落,中間留有入口空間,符合北方民居的四合院布局。但最終落地效果為三合院落,南邊沒有建筑,不設圍墻,由竹子隔障視線,兩端圍籬引到入口。損失整個南部建筑使用空間,使院落得以向公眾敞開,是司徒有意營造平等性社區感的結果(圖4~圖6)。而不同體量的三合院遍布整個燕園社區(圖7)。

臨湖軒向來是燕大的社區中心,常舉行迎新會、校慶日聚會、教師婚禮⑤“我們的婚禮是在燕大的臨湖軒舉行的……”(冰心.我的老伴——吳文藻.選自燕大文史資料-第二輯[M].北京:北京大學出版社,1991:162.)、電影放映及宣講會⑥在臨湖軒有跡可循的電影放映為1937年初的3次,放的是同一部電影(埃德加·斯諾拍的有關陜北紅軍及蘇區生活的無聲影片):第一次為秘密首映,斯諾要求絕對機密,因此悌萬同學借用臨湖軒客廳,只邀20幾名同學參加,斯諾未出席。(悌萬.臨湖軒看電影:燕園舊事[J].燕大校友通訊,1992(12):28-29.);第二次除斯諾放映影片外,斯諾夫人還展出百余張蘇區照片,參加者200余人,清華學生、上海勞軍代表亦有參加。(臨湖軒中新聞學會全體大會·施樂放映蘇區影片[N].燕京新聞,1937,3(31)第2版;第三次,增加斯諾做報告,參加者300余 人,清華學生、本校教授、電影演員都有參加。(歷史學會選舉會·放映蘇區生活電影·觀眾三百擁擠異常[N].燕京新聞,1937,3(34)第2版)、記者招待會⑦1935年“一二·九”運動后,經斯諾建議,于12月12日在燕大臨湖軒舉行外國記者招待會,由龔普生主持。會上,向外國媒體宣傳“一二·九”的真實情況,以及學生對時局的看法與要求。(張兆林.埃德加·斯諾:我的良師和益友.選自燕大文史資料-第二輯[M].北京:北京大學出版社,1991:107.)等活動。司徒雷登有意營造“燕大一家”的氛圍,而臨湖軒就是這個“家”的中心。在司徒雷登看來,構建社區型校園是化解學生等級觀念的重要方法,等級觀念的淡化是心智培養的重要任務,而只有完善的心智才可擔負起為社會服務的責任。因此,作為燕大校園的社區中心,臨湖軒企圖解除作為中心的威嚴感,開啟“家”的歸屬感。

圖4 一層平面圖(來源:耶魯大學檔案館藏,Murphy工作室繪制版本)

燕大師生有很多抗日活動,司徒雷登除口頭勸說外,從未實施打擊,反為很多同學提供便利。司徒曾委托侯仁之先生成立學生輔導委員會,明確告訴他,“凡是自愿離開淪陷區的學生,無論是要去大后方(指重慶),還是要去解放區(指延安),都由他們自己決定。凡有經濟困難的,都可由學校給予資助。……臨行前他都要在臨湖軒設宴送行”[34]。李鎮同學1941年7月要去大后方,于是接到司徒請帖,至臨湖軒共進晚餐,同席還有邱裕仁同學[35]。魏灼文同學臨走前也被邀至臨湖軒,由人介紹路線和走法,和李際成一起上路。行至西安已“彈盡糧絕”,司徒匯錢過來才得以抵達重慶,并由原燕大教師吳文藻先生安排工作[36]。組織行程使身處困境學生得到妥善安排,建立在司徒對自己學生無比珍愛的基礎上。此時,同學們所經驗的臨湖軒不只是物質實體,而是一個飽含感恩、理解、寬容等復雜情感的地方,成為艱難處境下的棲居之所。

圖5 二層平面圖(來源:耶魯大學檔案館藏,Murphy工作室繪制版本)

圖6 地下室平面圖(來源:耶魯大學檔案館藏,Murphy工作室繪制版本)

臨湖軒居民除了司徒雷登,還有林邁可先生,他是牛津大學貝里奧學院院長、哲學家林賽的兒子,于1937年7月來到燕京大學,協助試辦導師制。林先生的教學、抗日活動和戀愛過程,都由臨湖軒見證。1938年及1939年暑假,林邁可曾兩次深入根據地,結識很多抗日將領[37]。“校長住在東廂房,林先生住在西廂房,各有臥室、書房和浴室,他們共用北邊的客廳和飯廳”。可以推測,李效黎等8位同學上林邁可的導師制課程,便是在臨湖軒寬敞的客廳或西廂房林先生的書房里。在西廂房小小的書房內,抗日活動主要集中在藥品訂購和通信器材組裝方面。李效黎曾在1939年夏初,在此幫助將化學物品或藥品的訂貨單翻譯成英文。也曾在同年冬幫助將藥品瓶子上的英文標簽換成中文,這條線索表明,林邁可從八路軍處獲得訂購單,到國外或其他地方訂購藥品,到貨后將其送往根據地。林邁可觀察到,“這支軍隊在大山里非常缺乏藥品。這可能是唯一一支能在根本沒有正常的物資供應的惡劣環境中作戰的軍隊”。1941年6月25日林李結婚后仍寓居臨湖軒,“邁可的休息時間大部分都用在裝配收音機上,房間里也擺滿了收音機的零部件。”而“焊接工作幾乎一直沒有停過”。有時,八路軍地下聯絡員來看他們,李效黎便充當雙方的翻譯。8月底,林李二人搬離臨湖軒,曾3次向西山游擊隊輸送軍需物資,每次行動都借用司徒小汽車[38]26-50。

圖7 三合院式布局院落(來源:北京大學檔案館;圈注為作者自繪)

此類秘密活動發生于臨湖軒,顯得格外富有戲劇性。侯仁之先生曾回憶,抗戰時期司徒便有偏重重慶國民政府的傾向。但對比鄰而居的同事,司徒并未帶入政治偏見,這種尊重在日常生活中無須刻意,只是一種基于個人友誼,而非政治立場的相處方式。

社區中心的公開性與抗日活動的私密性,使臨湖軒成為一個矛盾場所,這種情況可以用俗語“里子”和“面子”來形容。通常只要區分里子和面子,就有內外不一的嫌疑。反觀燕大處境,里子不容于淪陷語境,需極力保持低調和隱秘;面子不得不維持正常秩序,必須展示場所公開性。這對矛盾關系看起來極為分裂,實際上卻是特定時空下,一個場所得到充分使用和思考的表現,它的主人掌握著分裂兩極的微妙平衡,使臨湖軒達到自身的結構完整,至此方可承認,作為一個成熟的場所,臨湖軒被構建起來。

2.3 教育理念實踐與適應的決策場所

孤島時期,燕大教學安排“一切如故”,指的是教學初衷、方式和課程結構不變,是對照北平各偽大學的奴化教育而言。在此特殊時期,燕大教學規模勢必受到影響,尤其對于將實驗區設在華北、山東等地的院系,就不得不考慮停辦或另設實驗區。幸運的是,燕大除戰爭初期課程數量因學生人數減少而縮減外,很快便恢復到原有規模,甚至開辟出新的領域。這些新領域的探索,具備這一時期的特殊性,有的僅只存在于孤島時期,因此在關注這些課程實驗的同時,也不得不考察其創辦的現實基礎。

臨湖軒與教學實驗區并無直接地緣關系,卻成為實驗區計劃的重要策源地。教育系堅持鄉建救國理念[39],它引導學生把目光投向廣大農村社會,意圖以教育為根本來建設鄉村。過去,燕大教育系農村建設基地設在河北定縣,華北淪陷后,不得不在燕大周邊重新選址,因此1938年秋季學期選定城孚和冉村兩地作為教育實驗區,在其中建立師范學校和小學,從而帶動鄉村建設。有一次為討論冉村實驗區中心小學校址問題,系主任周學章特意在臨湖軒邀集鄉民代表和各位教師進行磋商[40]。這顯然受臨湖軒“招牌效應”影響,使鄉民代表能夠認同鄉建救國的理念。其中,城孚師范學校在孤島時期辦得有聲有色,為周邊農村及居民帶來諸多裨益,若1941年12月8日未遭閉校,很可能探索出一條有效的鄉建道路。

北平淪陷前,燕大即與北平協和醫學院合作,在校內開設醫預系、護預系課程,學生在燕大學習兩年基礎知識通過考試后,便轉入協和醫學院繼續學習。這是適應學校辦學條件和社會需求的舉措。淪陷后,協和與燕大都因美國背景繼續開辦,雙方教育支持更為緊密。于是,參照醫護預系經驗,燕大擬開設工預系,與其他大學工學院相銜接。對此,朱良漪同學曾回憶說,由于條件不足以成立工學院,燕大意圖建立“工預系”作為過渡,為此司徒邀請剛在物理系報道的朱同學到臨湖軒交流意見[41]。聽取學生意見在當時并非必須,然而在臨湖軒招待學生,除了吸引其進入新的學系,還能使學生了解學校的理念和行事邏輯,從而產生心理認同。在司徒看來,對辦學理念的心理認同是大學培養的重要環節。

表面上看,在這些教學實踐中,臨湖軒只充當穿針引線的作用;但從一個大學的思想中樞角度看,所有教學實驗都需得到臨湖軒的支持,甚至有些概念源頭(如工預系)即來自這里,臨湖軒就是燕大的中樞系統,它是連接教授智庫的中心場所。

3 師生眼中的校長住宅

燕大學生陳加在散文《燕園夢》中,采用曹雪芹描寫太虛幻境的手法,把燕園比作仙境,在夢里由黃衣使者帶領游歷一番,在一處修舍中獲得天機,即鶴發老者贈予錦繡花囊中六字:“真理、自由、服務”[42]。顯然,這處修舍即是臨湖軒,而鶴發老者便是司徒雷登。這篇在孤島時期刊于《燕京水星》的文章,表面上是在表達對校園的喜愛,但考察與原始文本《紅樓夢》的疊合之處,不難發現除夢中游歷外,燕園面臨與大觀園相似的危機四伏的現實處境,這正是作者擔憂學校處境的隱微表達。《燕園夢》可以看作一種“隱微修辭”,在不能自由表達對時局的擔憂時,它拋出的睡夢成為顯白文本,而對于現實的反思才是文章隱藏的真實文本。這是在淪陷這一特定時空中采取的修辭策略,這種加密文本在學生中獲得廣泛理解,也使日偽察覺到某種不妥之處,于是《燕京水星》出版3期后即被迫停刊。

在隱微書寫中,《燕園夢》點出大學抵抗強權的關鍵在于“真理、自由、服務”,卻沒道出這抽象“天機”的具體表現。落實到大學運作中,可以理解為課程設置對于社會實踐的重視,以及對于正義的抗日活動的保護。臨湖軒和司徒雷登一樣,開始具備某種可識別性:它在空間上聚集所有景物又隱匿其中,對于燕大來說,它成為思想聚集的中心場所。

關于臨湖軒的書寫,有兩個節點值得注意。北平初被占領時,朱燾譜同學曾被邀至臨湖軒面談:“雖值暑熱高峰,清晨卻依然涼爽。司徒校務長正坐在景色清幽的住所臨湖軒院內的一把藤椅上,手捧《圣經》,慢條斯理地翻閱著。遠處傳來的是依稀可聞的隆隆炮聲”[43]。在朱同學記憶中,淪陷初期,臨湖軒雖危機四伏,卻澄明可期。

1941年12月2日,林邁可、李效黎夫婦回臨湖軒準備司徒委托的座談會,與外國教職員商討可能發生的避難問題,然而與會者多未引起重視。12月4日,二人在臨湖軒大客廳里,告知司徒開會的結果,“那天晚上燈光昏暗,司徒校長的聲音也比平時低沉。他告訴我們一些燕京的同學在游擊隊的工作情況。……司徒校長最后說,至少有15個人應該去,你們兩人更是非走不可……”[38]56-58

最后一次與司徒會面,得到理性、慈厚、深情的印象,這次不是明媚院落,而是室內昏暗燈光下的黑沙發。澄明的安穩和厚重的憂思是兩位作者分別留下的回憶文字,其中固然飽含作者的主觀表達,卻不約而同地在自己所處的時間節點描繪出臨湖軒的動人氣質。在兩位作者撰寫回憶錄時,已無須再采用隱微修辭來表達心事懷抱,他們書寫的文字正是經歲月沉淀后,依然定格于心的畫面。大概所有回憶錄都具有這種性質,它會使鮮明者更鮮明,無關者被遺忘;它會保存回憶者本人最受觸動的瞬間,這個瞬間所蘊藏的含義和色調事關個人主觀經驗,但從無數主觀經驗中找到的共性,似乎已距離普遍性不遠。無疑,澄明和憂思已滲入臨湖軒的主要性格特征。

海德格爾認為,棲居表示“持留、逗留”,“是終有一死的人在大地上存在的方式”,“人與空間的關系無非就是從根本上得到思考的棲居”[20]166。思考自己與空間的關系,就是棲居,這不是目的,而是一個過程,人在思考過程中,處在一種思的存在狀態里。這種思的狀態,是人區別于物及其他生命的主要特征。燕園空間是很多學生經受過的場所,他們的回憶凝固成文字,得以讓后人反思:他們曾與燕園有過哪些互動,他們曾以什么狀態存在于與燕園的互動中。這種反思也是現存于燕園中的人的存在方式。

4 結束語

大學校園是讓人棲居的場所,其中蘊含著大學精神。燕大校訓“因真理,得自由,以服務”是對19世紀西方大學理念發展的綜合繼承,并因國內社會貧弱及民族危亡現實,而尤以“服務”為重點。臨湖軒在保存這一大學本質的過程中發揮了重要作用。

臨湖軒的命名過程表達出設計師賦予的“軒軒欲舉”性格,其“前藏后露”的院落布局提示出樸素親和、內有丘壑的景觀構思,符合臨湖軒主人司徒雷登的精神氣質。孤島時期,臨湖軒是負責與日方進行拉鋸戰和周旋對抗的核心場所;它作為前臺面向日本人表演,是暗示背后美軍力量的“提示”機關;同時,它面向校內師生表示堅決的辦學立場,意味著對大學本質保存的決心。作為燕園的社區中心,臨湖軒企圖解除中心的威嚴感,開啟“家”的歸屬感。而這種公共屬性與抗日活動的秘密屬性使臨湖軒作為一個結構完整的場所,被構建起來。學生書寫中的臨湖軒,包含澄明與憂思兩種基調,足以成為臨湖軒作為場所的性格特寫。

臨湖軒遺產價值在孤島時期的體現,正在于它以“低調”的大學中樞場所的身份,成功抵御日軍滲透,將燕大保護在其本質之內,成為讓師生自由棲居的場所。臨湖軒不僅回應了設計師對場所精神的預設,還在特殊時期的使用中,重新構建起更為豐滿的場所意義。作為校園遺產保護對象,臨湖軒在不同時期的場所意義需要繼續發掘,并由生活于燕園中的人與之產生新的互動,生發新的意義。