研究嚴重多發傷ICU治療的臨床意義

龐春,吳銳

(泗陽縣人民醫院 重癥醫學科,江蘇 宿遷 223700)

0 引言

ICU的發展無論是對危重疾病的監護與治療都具有重要的現實意義,還能提高治療效果。近年來嚴重多發傷在臨床上呈遞增的趨勢,這一定程度上與交通行業、建筑行業的發展有關,由于嚴重多發傷患者存活率不高,因此很有必要對其進行有效的救治,這也能起到提高患者存活率的作用[1]。有研究表明構建完善的ICU一體化規范流程方法可以提高嚴重多發傷患者治療效果。為了探討ICU治療嚴重多發傷的意義與效果,本次研究選取了60例嚴重多發傷患者為觀察對象,對比了常規治療與ICU治療的效果,具體結果進行以下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取 2018年4月至2019年4月我院收治的嚴重多發傷患者60例為觀察對象,按照治療方式的差異將其分為對照組與觀察組,每組30例。其中:對照組男18例,女12例;年齡為18-55歲,平均(47.74±3.56)歲;致傷原因:車禍傷13例,打擊傷9例,其他8例。觀察組中男20例,女10例;年齡為17-58歲,平均(48.52±3.76)歲;致傷原因:車禍傷11例,打擊傷12例,其他7例。比較兩組患者基本資料并不存在顯著差異,可以對比(P>0.05)。

1.2 方法。對照組所有患者均接受醫院常規的治療方法,全面評估患者傷情;及時補充患者血容量并進行抗感染,做好止血措施;監測患者生命體征等。觀察組所有患者均在常規治療的基礎上接受ICU治療,具體為:組建ICU科室內創傷治療工作組,每個小組成員為:主任或副主任級別醫生1名,主治醫生1名,住院醫師2名,護理組長1名,主管護師1名,康復治療師1名,營養師1名。由主任或副主任醫師擔任本小組組長,主要負責總體安排與協調醫院收治的多發傷患者救治全程;患者入院時先由醫療小組組長全面評估患者病情,邀請這方面專家到醫院會診,而后確定下一個階段的治療方法,確定手術時機、能否行損傷控制手術等;每日由醫院組織專科醫生異具護理人員查房,根據患者病情合理安排治療進度。患者入院后及時將其送入到ICU病房中,迅速創建靜脈通道并給其進行補液與補血治療,保證輸血量控制在3000 mL以下,輸液量控制在4000 mL以下[2];若患者傷情嚴重應監測體征并全面評估其病情,觀察患者各項情況,如意識、肢體活動、瞳孔等,與急診以及手術室醫生進行病情交接,嚴格按照相關計劃進行查體明明確診斷患者病情,以此為基礎展開CT及床旁彩超等復查工作;早期應用限制性液體復蘇治療,留取患者血液標本并配血樣備用,做好機械通氣、感染預防等工作;患者恢復期間組織專業醫生聯合會診,評估患者手術情況,預防各項并發癥,主動給患者構建腸內營養支持,針對患者情況決定是否脫離呼吸機以及進行鎮痛、鎮靜等管理干預。

1.3 統計學分析。應用軟件SPSS 20.0統計分析本文有關數據,計數指標采用%表達,以χ2為檢驗值;計量治療采用(±s)表達,以t為檢驗值。若P<0.05,則表明差異存在統計學意義。

2 結果

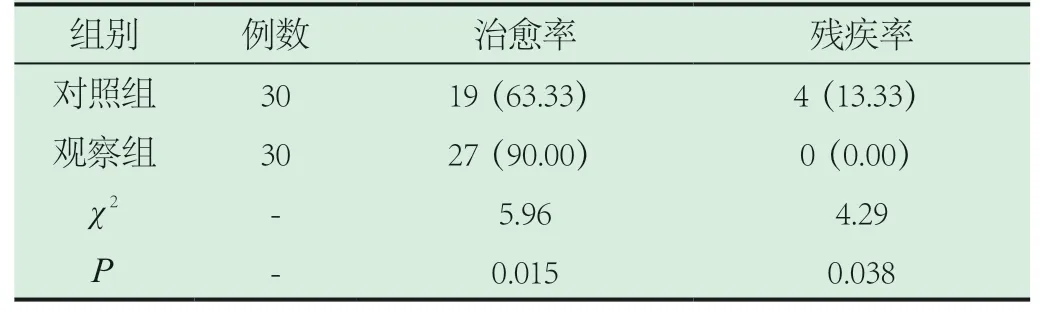

2.1 對比兩組患者治療情況。對照組治愈率明顯低于觀察組,對照組殘疾率明顯高于觀察組,對比均有P<0.05,差異具有統計學意義,詳見表1。

表1 對比兩組患者治療情況[n(%)]

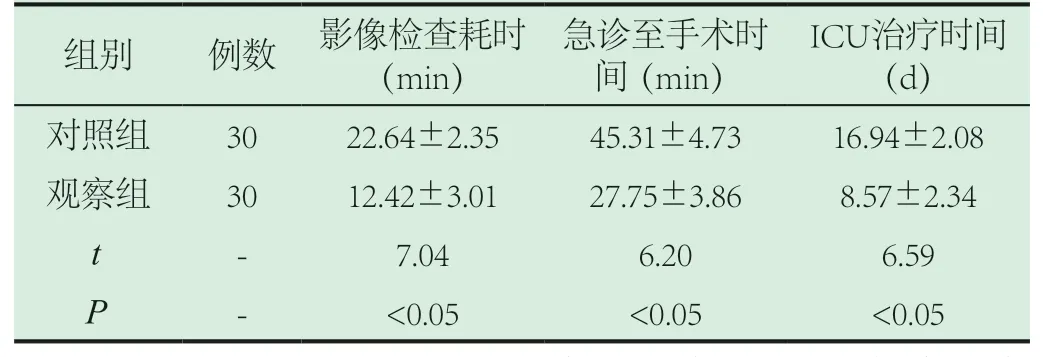

2.2 對比兩組患者治療耗時情況。對照組影像檢查耗時、急診至手術時間以及ICU治療時間與觀察組對比前者顯著高于后者,對比P<0.05,差異具有統計學意義,詳見表2。

表2 對比兩組患者治療耗時情況(±s)

表2 對比兩組患者治療耗時情況(±s)

?

2.3 對比不同時間點兩組患者乳酸與血紅蛋白檢出水平。兩組患者入ICU時乳酸、血紅蛋白檢出值差異不大,P>0.05;但入ICU 24h后乳酸、血紅蛋白檢出值差異差異顯著,對比P<0.05,差異具有統計學意義,具體見表3。

表3 對比不同時間點兩組患者乳酸與血紅蛋白檢出水平(±s)

表3 對比不同時間點兩組患者乳酸與血紅蛋白檢出水平(±s)

?

3 討論

大部分嚴重多發傷患者病情都比較復雜,其也會對患者的臟器器官產生較大的影響,且病情發展極為迅速,致死率與致殘率較高,因而當前臨床上如何救治嚴重多發傷患者也成為又一難題。有研究表明嚴重多發傷患者無法主動描述病情,因而還需要反復多次的評估患者對病情,這也能及時發現與生命有關的損傷并進行針對性的治療,最終也能有效降低死亡率與漏診率[3]。

ICU病房主要是治療重癥患者為主,具有完善的醫療設施,可以有效應對各種急病癥的治療。同時,在此治療模式下也能為患者提供更加優質的手術環境,保證患者接受有效的治療,避免在術中以及術后存在感染。同時,ICU病房的設備比較完善,可以密切監測患者各項體征,一旦出現任何異常情況都能及時處理,有效預防各項并發癥,因此可以達到提高治療效果與降低殘疾率的作用[4-5]。

本次研究中實施ICU治療的觀察組治愈率明顯高于實施常規治療的對照組(90.00%>63.33%),且殘疾率明顯低于對照組(0.00%<13.33%),對比均具有P<0.05,差異具有統計學意義;對照組影像檢查耗時、急診至手術時間以及ICU治療時間分別為(22.64±2.35)min、(45.31±4.73)min、(16.94±2.08)d、觀察組影像檢查耗時、急診至手術時間以及ICU治療時間分別為(12.42±3.01)min、(27.75±3.86)min、(8.57±2.34)d,對比存在P<0.05,差異具有統計學意義;對照組患者入ICU時乳酸、血紅蛋白檢出值分別為(5.14±0.47)mmol/L、(85.63±2.65)g/L,觀察組患者入ICU時乳酸、血紅蛋白檢出值分別為(5.21±0.38)mmol/L、(85.63±1.30)g/L,對比差異不大,P>0.05,差異不具有統計學意義;但入ICU 24h后對照組患者乳酸、血紅蛋白檢出值分別為(3.10±0.23)mmol/L、(93.04±2.37)g/L,觀察組患者乳酸、血紅蛋白檢出值分別為(2.21±0.12)mmol/L、(106.65±3.25)g/L,對比差異顯著,P<0.05,存在統計學意義。這與丁興寶[6]等人的研究結果基本一致,證實了規范ICU救治治療有利于提高整體救治效果。分析其中的關鍵點,主要有三點:其一,構建多平臺協作模式。ICU收治早期患者病情變化相當快,常需要通過外科急診手術處理,這就涉及到手術時機、造影檢查等問題,因而在ICU救治期間強調多專業、多科學治療方案制定與優化,大大縮短各個環節等待的時間;ICT醫生與外科共同查房便于了解患者每日病情變化,之后以此為基礎制定行之有效的處理方法。其二,給其臟器功能支持。本次研究由專業團隊給與患者進行臟器功能支持,包含機械通氣、手術、灌注等,改善患者生活質量。其三,于患者后期恢復階段通過針對性的康復指導于飲食指導改善預后效果,創傷小組中包含1名營養師,主要負責營養評估與支持工作,根據患者實際情況做出供給途徑、營養支持最佳時機等待,同時小組還配備1名康復師,結合患者病情的恢復情況指導患者每日下床活動或肢體被動運動等待,使其肢體功能快速得到恢復[7-8]。

綜上所述,嚴重多發傷患者ICU治療具有較高的臨床意義,提高了治愈率,降低了殘疾率,降低了治療時間,還有效改善患者血紅蛋白與乳酸水平,因而值得臨床上大力推廣。