綜合護理干預對住院精神病患者藥物治療依從性的影響探討

杜志芳 譚秋艷 周志勇

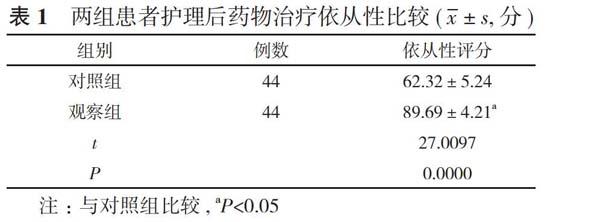

【摘要】 目的 探究綜合護理干預對住院精神病患者藥物治療依從性的影響。方法 88例住院精神病患者, 按護理方式不同分為對照組和觀察組, 各44例。對照組采取常規護理干預, 觀察組采取綜合護理干預。比較兩組患者護理后藥物治療依從性。結果 觀察組患者護理后藥物治療依從性評分為(89.69±4.21)分, 高于對照組的(62.32±5.24)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 針對住院精神病患者給予綜合護理干預, 有助于改善患者治療依從性, 緩解患者病情, 提升治療效果。

【關鍵詞】 精神病;綜合護理干預;藥物治療依從性;影響因素

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.22.088

精神病具有病程長、易復發、難治愈的特點。多病發于青壯年人群, 其主要表現為自身的精神活動與生活條件的不協調。而臨床上治療精神病的主要手段為藥物治療, 精神病患者需長期持續服用抗精神藥物, 避免精神疾病的復發[1]。在精神疾病患者治療過程中常遇到藏藥、抗拒服藥的患者, 此類患者病情較為反復發作, 降低了自身的治療效果, 延長自身出院時間[2]。護理人員要清晰認識藥物治療依從性和治療效果之間的關系, 在日常工作中有意識提升患者的藥物治療依從性。而且為了提高患者的治療效果, 護理人員需要格外注重患者的日常藥物服用情況, 采取合適護理措施, 提升患者的藥物治療依從性, 讓患者能夠自覺服用藥物[3]。本文選取88例住院精神病患者, 采取調查問卷的方式對影響患者藥物治療依從性的原因予以調查, 結合護理人員實際經驗, 制定護理措施。詳細情況報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2017年10月~2019年10月本院收治的88例住院精神病患者作為研究對象, 按護理方式不同分為對照組和觀察組, 各44例。對照組患者年齡最大58歲, 最小36歲, 平均年齡(45.25±8.45)歲;其中男18例, 女26例;受教育程度:小學及以下15例, 初中20例, 中專及高中7例, 大專2例;病程最短7年, 最長14年, 平均病程(9.65±4.25)年。觀察組患者年齡最大59歲, 最小37歲, 平均年齡(45.78±7.56)歲;其中男17例, 女27例;受教育程度:小學及以下16例, 初中19例, 中專及高中7例, 大專2例;病程最短6.5年, 最長15年, 平均病程(9.68±4.36)年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。納入標準:所有患者均符合《中國精神障礙分類與診斷標準》的診斷標準;患者及家屬自愿參與。排除標準:患者患有嚴重的高血壓、糖尿病等疾病;患有心、肝、腎等器官器質性疾病。

1. 2 方法 護理人員依據醫院實際情況、自身經驗等方面選擇使用精神病服藥依從性調查量表進行調查, 包括患者基本信息、病情情況、服藥情況等多方面。對照組采取常規護理干預, 不做任何改變, 按照以往的護理行為安排護理方案。觀察組采取綜合護理干預, 具體如下。

1. 2. 1 加強心理疏導 護理人員要了解患者自身影響藥物治療依從性的因素, 有針對性的展開護理。針對患者自知力的缺乏, 護理人員要與患者建立良好的關系, 讓患者不在排斥護理人員, 服用護理人員所提供的藥物, 進而接受治療, 提升患者治療效果。護理人員要為患者普及精神疾病知識, 提升患者對于精神疾病的認知, 了解藥物治療的目的, 重視藥物治療的重要性, 正確掌握服藥的信息, 能夠積極主動服用藥物。告知患者私自停藥的危害, 避免患者在住院期間假服藥、藏藥等行為, 增強患者的藥物治療依從性[4]。護理人員要鼓勵患者說出自身的治療效果, 并且根據實際效果調整藥品種類。護理人員切實了解患者自身抗拒治療的原因, 采取針對性措施幫助患者不良情緒, 提升患者治療依從性。

1. 2. 2 加強藥物控制 患者治療期間護理人員嚴格觀察患者不良反應癥狀。護理人員要按照患者的病情進行分別給藥, 監督患者服用藥物后所產生的不良應反應。幫助患者樹立正確的用藥意識, 促使患者能夠自覺按照醫囑服用藥物[5]。同時護理人員要指導家屬做好藥物的管理工作, 避免藥物過期, 對患者造成巨大的危害。護理人員要為患者選擇合理精神藥物, 降低患者所承擔的經濟負擔。同時護理人員要熟知精神病患者的藏藥方式, 在患者服用藥物過程中需監督患者的服藥情況, 避免出現藏藥行為。必要情況下護理人員可以檢查患者的水杯、口腔以及其他喜歡藏藥的位置, 最大限度杜絕藏藥行為, 提升患者藥物治療的依從性。

1. 2. 3 加強護理人員監督 組織護理人員進行培訓, 提升護理人員的崗位責任性、護理服務意識、護理服務質量, 為精神病患者提供人性化、高質量的護理服務, 護理人員要密切關注患者的病情變化, 藥物使用情況, 一旦患者出現突發情況, 護理人員能夠及時采取措施加以控制。護理人員在護理患者時要保持良好心態, 不能產生焦慮情緒以及較差態度, 這會增加患者抗拒心理, 進而導致患者無法提升藥物治療依從性。

1. 3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者護理后藥物治療依從性, 采用本院自制調查問卷評定患者的藥物治療依從性, 評分越高表明依從性越高。

1. 4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ( x-±s)? 表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2 檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

觀察組患者護理后藥物治療依從性評分為(89.69±4.21)分, 高于對照組的(62.32±5.24)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

護理人員選擇使用調查量表進行調查, 了解影響患者藥物治療依從性的原因, 根據原因采取針對性護理措施, 并加以落實, 進而提升精神病患者的藥物治療依從性, 且提高患者的治療效果。

3. 1 影響患者藥物治療依從性的因素

3. 1. 1 患者自身因素 患者入院后會否認自身患有精神疾病, 抗拒服用治療藥物, 影響藥物的治療效果。患者會產生一種錯誤的認知, 即醫生和護理人員聯合起來陷害自己的認知, 為了保護自身拒絕服用藥物。常常表現為激烈的抗拒, 從而實現抗拒治療。另外, 患者對精神疾病的藥物治療缺乏正確的認識, 導致患者經常復發, 即大部分患者認為精神病與其他疾病一樣, 服用藥物后病情會得到緩解, 患者能夠正常生活后就可停用藥物[6]。使得患者在出院后未能接受持續性的治療, 疾病控制期縮短, 影響患者的治療。患者在治療期間, 不愿承認自身患有精神疾病, 對于抗精神類藥物的服用有著較強的抗拒心理, 住院患者的藥物治療依從性較差, 使得患者的抗精神藥物治療效果不佳。患者對于治療缺乏自信心, 精神疾病的治療時間較長, 需長期服用藥物, 且治療效果不顯, 使得患者在治療過程中喪失自信心, 逐漸產生自暴自棄的情緒, 進而拒絕服用藥物, 患者會產生“即使服用藥物也難以治愈”的思想。

3. 1. 2 藥物不良反應 在抗精神藥物服用過程中患者會產生不同程度的不良反應, 主要表現為頭昏、體重增加、無力、便秘等, 患者一旦發生不良反應對其生活造成巨大困擾, 患者則會因為不良反應產生假服藥, 不按照醫囑進行藥物的服用。而且患者在服藥后出現腸胃不適、惡心等癥狀, 患者會因此而拒絕服用藥物, 避免自身肝臟、腸胃受到損害[7]。

3. 1. 3 護理人員監督不力 患者在住院期間需按照醫生的醫囑進行抗精神藥物的服用。由于患者自身的自我管理能力不足, 護理人員需定期隨訪, 確定患者藥物的服用情況。護理人員在日常工作中并未開展隨訪活動, 使得患者藥物治療依從性持續下降, 不能嚴格按照醫生的醫囑服用藥物[8]。

3. 2 護理措施總結 根據患者實際情況制定護理干預, 即給予加強心理疏導、加強藥物控制、加強護理人員監督。本文研究結果顯示, 觀察組患者護理后藥物治療依從性評分為(89.69±4.21)分, 高于對照組的(62.32±5.24)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。由此提示, 在調查了解導致患者藥物治療依從性差的原因后為精神病患者開展綜合護理干預, 其可以改善精神病患者的用藥行為、對疾病的認知, 重視藥物治療, 能夠積極主動配合醫生進行治療。同時護理人員監督患者, 進而提升患者藥物治療依從性。

綜上所述, 針對住院精神病患者給予綜合護理干預, 有助于改善患者治療依從性, 緩解患者病情, 提升治療效果。

參考文獻

[1] 符彬, 徐孟松. 精神分裂癥患者出院后藥物治療依從性的影響因素分析. 臨床精神醫學雜志, 2018, 28(6):412-414.

[2] 吳明, 田國強, 吳景竹. 紹興市社區精神分裂癥患者治療依從性影響因素的研究. 浙江醫學, 2018, 40(10):1084-1087.

[3] 賴華, 李水英, 毛春燕, 等. 不同治療依從性急性期精神分裂癥患者精神病性癥狀和家屬情感表達的調查. 華西醫學, 2016, 31(5):936-939.

[4] 佘生林, 翁穗蕓, 許燕, 等. 復發住院精神分裂癥患者藥物依從性的影響因素分析. 臨床精神醫學雜志, 2018, 28(2):84-87.

[5] 張芝蘭, 李鳳香. 精神分裂癥患者藥物依從性相關因素的調查與分析. 現代臨床護理, 2006(4):70-72.

[6] 黃燕穎, 馮杏, 鄧劍玲. 康復指導對精神分裂癥患者院外治療依從性的影響. 深圳中西醫結合雜志, 2019, 29(7):171-172.

[7] 陳艷, 侍羽, 楊曼, 等. 藥學干預對老年精神分裂癥患者用藥依從性和生活質量的影響. 當代醫學, 2019, 25(23):12-14.

[8] 姜建茂, 陳澤群, 吳廣兵, 等. 綜合心理干預對慢性住院精神分裂癥患者治療依從性及始動性缺乏狀態的影響. 護士進修雜志, 2018, 33(13):1163-1165.

[收稿日期:2020-01-20]