探析琵琶曲《老童》的曲式與藝術特征

李奕晗

【摘 要】劉德海先生是當代琵琶演奏家、音樂教育家、作曲家,他創作的琵琶獨奏系列“人生篇”是他創作生涯中的巔峰之作,“人生篇”集中表現了他對人生的思考,《老童》是“人生篇”中的代表作之一,樂曲表現的是“老頑童”形象,體現作者對人性真、善、美的追求,以及雖歷經滄桑但不失積極樂觀,依舊幽默風趣的心態。《老童》這首作品也是先生囊括古今中外的兼收并蓄之作,全曲采用西洋作曲方式,選取中國民間音樂曲調素材,開創了新的彈奏技法,是一部傳統與現代的集大成之作,是舊曲新作也是新曲古味,既有創新的技法又有古曲的韻味。

【關鍵詞】劉德海;琵琶;《老童》;分析;技法創新

中圖分類號:J648.33? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1007-0125(2020)22-0075-02

中國傳統樂器琵琶已流傳千年,千百年來,人們從未停止過對它的研究,古時有敦煌壁畫的“反彈琵琶”,如今,從劉天華的《歌舞引》到華彥鈞的《大浪淘沙》再到劉德海的《老童》,每一代琵琶人都在堅持傳承與發展琵琶,不同時期的人對琵琶的認識不同,琵琶也正是在不斷改革與創新中一步一步走得更遠。劉德海先生為琵琶發展傾注畢生心血,其琵琶獨奏系列“人生篇”是他創作的巔峰,《老童》中運用了先生自己獨創的一些新穎的琵琶彈奏技法。希望在今后的發展中,能有更多人認識琵琶、了解琵琶,讓這一中國傳統文化一直傳承下去。

一、劉德海與《老童》

劉德海,祖籍河北,1937年生于上海,中國當代琵琶演奏家、音樂教育家、作曲家。劉德海先生童年就表現出對音樂的喜愛,后來開始學習琵琶、二胡等民族樂器,他勤奮學習,并逐漸展現出音樂天賦。之后他到一些民樂團和劇團里擔任伴奏,在近七年的伴奏生涯中,他接觸到了江南絲竹音樂、戲曲音樂等民族民間音樂,這為他今后的創作奠定了堅實的基礎。1957年他考入中央音樂學院,除師從浦東派大師林石城先生之外,還先后師從無錫派曹安和、汪派孫裕德、平湖派楊大鈞,系統學習琵琶。因對民族音樂的喜愛,他在大學期間還學習了古箏等樂器,他為了鍛煉自己的手指力量,還特意學習貝斯,想通過貝斯學習加強指力。功夫不負有心人,他的勤奮努力使他的專業能力更加扎實,日復一日的不間斷練習也使他更深入地認識了琵琶技法,也讓他思考如何進一步發展琵琶,為今后他開創琵琶演奏新技法奠定了堅實的基礎。他的《每日必彈琵琶練習曲》,改變了傳統“以曲代功”的琵琶教學方式,強調了技術的訓練。

劉德海先生學貫中西,開創了多種新的琵琶演奏技法,更深一步挖掘了左右手的潛能,豐富了琵琶的音色,賦予了琵琶新的生命力。他自稱是民族音樂發展道路上的一個爬坡人,爬坡沒有終點,一代又一代的民族音樂愛好者會繼續向上爬,弘揚傳承民族音樂文化。他是琵琶文化傳承中的里程碑式人物,為琵琶的發展貢獻了畢生的心血。

《老童》是劉德海先生琵琶獨奏系列“人生篇”中的一首,“人生篇”是先生創作生涯中的巔峰之作,體現了先生對人生的感悟。《老童》刻畫了一位積極、樂觀、幽默風趣、童心未泯同時又飽經滄桑的“老頑童”形象,先生創作該樂曲也影射了自己,他曾說自己就是一個“老頑童”。

二、《老童》的作品分析

(一)曲式分析

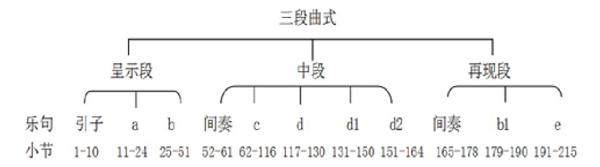

《老童》的曲式結構屬于三段曲式,分為呈示段、中段、再現段。

呈示段由引子和a、b共三部分組成,引子部分的旋律緩緩地在琵琶四弦上進行,旋律速度緩慢,加之四弦音色厚重,刻畫了老人步履蹣跚的形象。

a部分入板,從第四弦入板,配以左手打音,厚重的音色和沉重的打音生動形象地刻畫了一位飽經滄桑的老人形象,而且該段旋律以4/4拍與2/4拍交替緩慢進行,后用3/4拍漸強漸快的形式過渡,體現了老人堅定中又帶有幽默,為b部分做了鋪墊。b部分采用五聲音階形式創作,選取江南戲曲音樂材料作為創作動機,用4/4拍,全段采用前附點八分后十六分音符與三組八分音符相結合的節奏型來表現輕松愉悅的氛圍,突出幽默風趣、童心未泯的人物形象(圖1)。

中段由間奏與c、d的變奏組成,間奏過渡段中左手的打音、帶起指法以及右手的敲擊面板指法體現了老人走路緩慢,但步伐堅實有力。中段的c和d部分出現了變奏,c段同樣的旋律用兩種不同的指法重復了一遍,是對樂曲情緒的升華,輕快的速度使樂曲表現出愉快幽默的氛圍,強調了“老頑童”形象。d部分運用了兩次變奏,主題動機共出現三次,該段旋律速度輕快,音量一次比一次大,音色一次比一次厚重,表現出“老頑童”輕松愉快的心情和堅定的步伐。

再現段由間奏和b1、e組成,該段前半部分速度稍快,采用三指輪指法,深化老人童真形象的刻畫,結束部分在第四弦彈奏,音色厚重,旋律速度緩慢,用滑音和綽注指法,與引子部分首尾呼應,強調了如此幽默風趣、富有童真的并不是真正的兒童,而是一位老人,緊扣主題“老童”,在結尾處再一次點明創作動機。(圖2)

(二)藝術特征

在曲式結構方面,《老童》采用西方作曲手法與中國傳統作曲手法相結合的方式,全曲屬于三段式結構,但其中又結合了中國傳統作曲技法虛實結合、情境創設的特點,使得樂曲既符合現代作曲標準又不失中國傳統樂曲特色。在音律方面,《老童》還采用了中國江南戲曲曲調,這使樂曲更深層次地保留了中國傳統樂曲的韻味。在音樂表現方面,《老童》中采用的綽注指法來源于古琴,劉德海先生讓琵琶模仿古琴的音色,以此表現老人步履蹣跚但步伐堅定的情景。

(三)演奏特征

《老童》中作者采用了很多新的指法去彈奏,這也是劉德海先生的特點,他博采眾長,不拘泥于某一派別,結合樂曲特點選用不同的技法,他又結合自身所學,根據樂曲所要表達的情感創造了一些新的技法,極大地豐富了琵琶的音色和音樂表現力。比如樂曲的綽注指法模仿了古琴的音色,作者將古琴的彈法移植到琵琶演奏中;樂曲入板后右手大指的“彈挑”技法采用的是一種提拉彈法,大指觸弦后手腕提起與手掌成約九十度,然后大指“彈挑”發音,這種提拉彈法比普通的彈法音色要厚重,這也體現了劉德海先生“舊法新彈”的理念。樂曲中部采用了“敲擊面板”、“砍弦”、“反輪”指法,以及樂曲結束處的“三指輪”指法,都是具有特色的琵琶彈奏指法,有些甚至是作者自己創造出來的。作者一直在追求左右手的深度開發,把左右手功能發揮到極致,深度挖掘琵琶音色的潛能。如此多的演奏技法,也是作者堅持創新的成果。

三、結語

第一次彈奏《老童》是在大三,樂曲中創新的彈奏手法讓我很好奇,樂曲刻畫的是飽經滄桑但卻依舊積極樂觀、幽默風趣的“老頑童”形象。在初學這首樂曲時,我就想象著老人是用怎樣的步伐走路,應該用什么樣的角度按弦用什么樣的角度撥弦才能發出厚實圓潤的音色,來表現老人堅定的步伐。在入板后,輕快的旋律又在表現“老頑童”調皮、幽默的形象,我又思考,需要怎樣彈奏才能使音色輕薄干凈,以體現輕松愉快的氛圍。時隔幾年再次彈奏《老童》,自己有了新的領悟。這幾年間不斷地聽、看、學,聽了不同演奏家的彈奏,看了很多文章和視頻資料,也學習了一些理論知識,了解到劉德海先生的每一次創作都融入了自身的經歷。他的創作將西洋作曲手法與中國民族民間音樂曲調相結合,中西合璧,使中國傳統音樂有了新時代的特征,更容易得到傳播。劉德海先生是琵琶領域的集大成者,他學習過浦東派、無錫派、汪派、平湖派等,但他并沒有局限于某一派,而是吸取了各個派別的特點,根據樂曲選擇性地運用各派風格,彈奏不同的曲子運用不同的派別彈法。他博采眾長,兼收并蓄,走出了一條獨特的琵琶道路,他不拘泥于傳統,開拓創新,深入挖掘琵琶的演奏技法,賦予了琵琶彈奏更加有趣的靈魂,使琵琶更有靈性。他將琵琶左右手指法發揮到了極致,最大限度豐富了琵琶彈奏指法,豐富了琵琶的音樂表現力,拓展了琵琶的音色。在《老童》這首樂曲中,很多都是他開創的新的彈奏手法,極大地豐富了樂曲的音樂表現力。

參考文獻:

[1]賀兆斌.<老童>演奏二三談[J].貴州大學學報(藝術版),2010.

[2]田屹.劉德海<人生篇>琵琶作品研究[D].山東師范大學,2009.

[3]李時茜.劉德海琵琶獨奏曲<老童>演奏分析[D].廈門大學,2017.

[4]劉豆豆.琵琶曲<老童>分析[J].大眾文藝,2012.

[5]徐瀅珺.從“人生組曲”看劉德海琵琶作品的藝術特征[J].黃河之聲,2015.