辨證護理在手術室防范護理糾紛中的應用

程慧梅

隨著我國醫療體制的不斷改革,醫療行業被推向風口浪尖之地,醫療糾紛成了備受社會關注的焦點問題。醫患糾紛事件的增多以及程度的加大對國家衛生事業的發展、醫院的正常運營帶來了困難與挑戰[1]。據國內研究報道,婦產科糾紛事件中,有62.5%因醫護人員態度不良而引發,25%由醫護人員工作失職引發[2]。手術治療是臨床多種疾病的常用治療手段,是外傷、急癥、分娩、腫瘤等疾病的重要治療方式。手術費用、預后、患者及家屬的不安情緒等皆是術后發生糾紛事件的影響因素。高強度的臨床工作也使得醫護人員對待患者不能始終保持良好態度和耐心,加重了患者及家屬的不滿情緒。現代手術護理在中醫學中雖無記載,但也可歸屬于辨證施治的范疇。遵循“告之以其敗,語之以其善,導之以其所便,開之以其所苦”的指導原則[3],向患者告知病情,引導其接受適宜的治療,使患者能夠減少對手術的恐懼感,消除對醫護人員的猜忌。護理人員在臨床中與患者接觸的時間較多,與患者發生不悅和糾紛的頻率更高。孫思邈在《千金要方》序中提到對從事醫療人員的要求:“唯用心精微者,始可于言于茲矣。”因此,在高水平的醫療環境下,提高護理人員的服務水準及態度尤為重要。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2016年8月—2018年6月于接受手術治療的患者140例作為研究對象,采用隨機數字表法將其分為觀察組和對照組,每組70例。對照組男性32例、女性38例,平均年齡(39±4)歲,體質量指數(24.2±2.7)kg/m2;觀察組男性36例,女性34例,平均年齡(40±3)歲,體質量指數(23.3±3.2)kg/m2,2組患者一般資料比較,差異無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準術前患者及家屬均簽署知情同意書;患者術前接受全身麻醉;術前無精神疾病史。本研究經過本院倫理委員會同意,所有患者及家屬均簽署知情同意書。

1.3 護理方法對照組接受常規圍術期及術中護理,包括入院后生命體征監測、術前告知、術前準備、術中及術后護理服務。觀察組接受圍術期及術中中醫護理,患者入院后監測生命體征、協助醫生進行中醫辨證分型,予以入院宣教、心理疏導,術前病房對患者腸道準備,予抗菌藥物預防感染。核查患者術中所需藥品、器械,根據患者血型配備血制品。進入手術室后,根據患者體質量配合麻醉師準備麻醉藥物,于麻醉開始前,確保患者信息、診斷結果的準確和完整。術中由器械護士配合手術醫師操作,保證器械傳遞的準確和效率,并于閉合創口前核對使用手術器械及紗布數量,堅決杜絕器械遺落患者體內。術后與病房護士交接,于病房監測生命體征,更換敷料、留置導管,指導患者進行早期康復訓練。

1.4 觀察指標觀察2組患者本次住院期間糾紛發生率、住院期間護理滿意度及不良反應發生率。

2 結果

2.1 2組患者護理糾紛發生情況比較對照組術后發生護理糾紛8例(11.4%),觀察組術后發生護理糾紛2例(2.9%),2組比較差異具有統計學意義(χ2=2.76,P<0.05)。

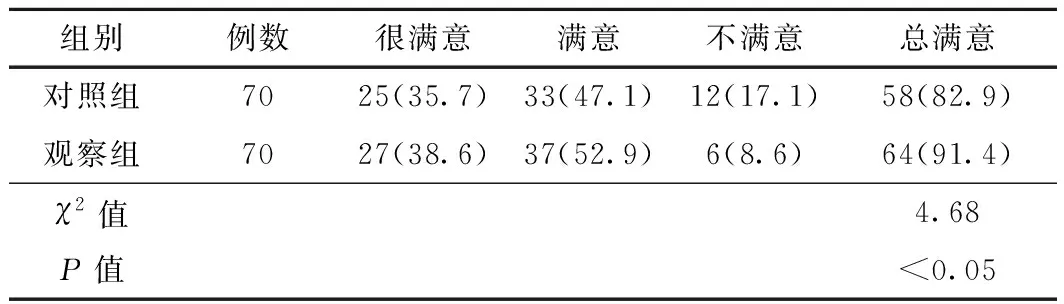

2.2 2組患者住院期間對護理滿意情況比較對照組患者住院期間總滿意人數為58例(82.9%),觀察組患者總滿意人數為64例(91.4%),差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者住院期間滿意度比較 (例,%)

2.3 2組患者術后不良反應發生情況比較對照組術后發熱1例,切口感染1例,尿失禁2例,總不良反應發生率為5.7%(4/70)。觀察組患者術后發熱2例,機械性腸梗阻1例,不良反應發生率為4.3%(3/70),差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

有國內團隊發布《2018年全國醫療損害責任糾紛案件大數據報告》(以下簡稱《報告》),《報告》中指出,2018年全年醫療損害責任案件的二審判決書達2866份,全年的損害責任糾紛案例更是高達12849份,導致醫方敗訴的第一大因素為“未盡告知義務”,病歷材料記錄不完整、書寫不規范等均是影響法院對醫療機構告知義務履行情況判斷的主要依據。其中,婦產科、骨科為醫療糾紛案件高發科室,涉及到二者的醫療糾紛案件超過400份,兒科的醫療糾紛數量位居第三[4]。手術治療在婦產科和骨科臨床住院治療中占比較大,涉及病情復雜繁多,尤其在婦科,涉及到女性生育功能和隱私問題,發生糾紛較為頻繁。導致醫方敗訴的因素為未盡告知義務,病歷材料記錄不完整、書寫不規范等均是影響法院對醫療機構告知義務履行情況判斷的主要依據。這為護理人員敲響警鐘,高風險的患者尤其應注意做好知情告知、加強責任心、規范化護理病歷書寫等。

本研究結果顯示,觀察組術后護理糾紛發生率明顯低于對照組(χ2=2.76,P<0.05),患者住院期間對護理滿意度高于對照組(χ2=4.68,P<0.05),觀察組在常規護理的基礎上,注重對患者術前的心理疏導,住院期間使患者得到更優質的護理,從而減少患者及家屬的不良情緒。2組患者術后不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有一定的安全性。

中醫護理是在中醫學理念的指導下,根據患者的病情予以辨證施護。依照中醫整體觀中人與社會環境為一體的概念,加強對手術患者心理疏導,將中醫文化注入臨床高水平的護理服務,改善患者住院期間與醫護人員的關系,減輕患者對醫護人員的不信任及術前焦慮感。患者住院手術期間,不可避免存在身心損傷,作為醫護人員的服務對象,對待不同程度存在身心傷害的患者,醫護人員展現出的家人般的溫暖,是患者的精神支撐[5]。護理人員在處理患者時,往往根據醫生的醫囑進行處置,在患者進入手術室后,由手術室護士配合醫生完成手術,在患者出入手術室這一環節上,往往會出現患者交接不當、延遲,導致病房護士對術后患者病情狀態了解的不夠詳細。中醫護理模式在整體觀念的指導原則下,應多個部門相互配合,將手術室與病房有機聯合起來。

中醫護理模式在手術室護理中尚存在不足。“經方之難精由來尚矣”,隨著臨床診療操作技術的不斷發展,手術的方式、新型器械也在不斷跟新,護理人員常因工作繁忙,而忽略對先進理論和操作技能的學習,出現不能與醫生良好配合的情況,造成術中延誤及患者的損傷,減少患者對院方的信任[6,7]。《素問·四氣調神大論》記載:“病已成而后藥之,亂已成而后治之,譬猶渴而穿井,斗而鑄錐,不亦晚乎。”手術室中存在的危險因素眾多,因此,加強基礎技能培訓,提高醫護人員素質,培養良好的中醫護理專業素養,強化安全意識和法律意識[8],完善護理病歷書寫的同時,督促醫生完成患者的住院病志,熟悉各項醫囑的處置與操作,在發現醫生下達的醫囑有疑問時,第一時間與下達醫囑的醫生交流,杜絕錯的藥品及操作施加于患者身上。國家加強對醫護人員的安全措施保障,社會媒體也應傳遞正能量,減輕患者及家屬對醫護人員的偏見與猜忌,從根本上解決醫患糾紛,營造和諧的醫療環境。