平谷區“生態橋”項目運作模式分析

申強 徐莉莉 高程達

摘要考慮到生態循環農業運作模式對效率的影響,以平谷區“生態橋”工程項目為例,總結“生態橋”工程項目運作模式及其發展成就,系統分析平谷區“生態橋”工程項目面臨的困境。在此基礎上,分別從技術研發、績效考核和市場運作等角度提出相關建議,以切實提高“生態橋”工程項目運作效率和效益。

關鍵詞“生態橋”項目;運作模式;發展策略

中圖分類號S-9文獻標識碼A?文章編號0517-6611(2020)15-0261-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.15.073

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

The Operation Mode of “Ecological Bridge” Project in Pinggu District

SHEN Qiang, XU Lili, GAO Chengda

(College of Humanities and UrbanRural Development, Beijing University of Agriculture, Beijing 102206)

AbstractConsidering the impact of operation mode of ecocycle agriculture on efficiency, we summarized the operation mode and achievements of the “ecological bridge” project in Pinggu District, and analyzed the difficulties faced by the “ecological bridge” project systematically. On this basis, we put forward relevant suggestions from the perspectives of technology research and development, performance assessment and market operation to improve the operation efficiency and benefit of “ecological bridge” project in Pinggu District.

Key words“Ecological bridge” project;Operation mode;Development strategy

基金項目“市區兩級重大緊迫任務科技支撐”專項:北京平谷農業科技創新示范區之平谷區“生態橋”工程關鍵技術集成與示范。

作者簡介申強(1979—),男,河南輝縣人,副教授,碩士生導師,從事管理系統優化與物流管理研究。*通信作者,教授級高級工程師,從事生態環境保護研究。

收稿日期2019-12-05

區域生態循環農業具有“變廢為寶、點綠成金、重塑生態文明”的功能,在農業整體發展中承擔“清道夫”的角色[1]。是推進鄉村綠色發展,實現生產清潔化、廢棄物資源化、產業模式生態化的必然選擇[2-3]。在借鑒歐美發達國家生態循環農業的基礎上,如美國的低投入精準農業、瑞典的種養結合生態高值農業、德國的綠色能源觀光農業、以色列的生態節水水肥一體化農業、日本的環保型可持續農業等技術配套成熟的循環農業[4],近年來,我國從戰略層面要求大力發展現代生態循環農業,并將其視作轉變農業發展方式、建設農業生態文明的重要舉措和有效途徑[5-6]。目前已并初步形成循環農業示范帶動體系[7],然而,高效生態循環農業作為創新的農業發展模式,在實踐發展中因體制機制、利益協調、技術創新、產業發展等多方面的問題,未實現經濟、社會和生態效益的統一[8]。

北京山區是首都重要的生態屏障區,也是北京重要的水源地、特色農產品生產基地、重要風景旅游區。發展具有山區特色的農業產業,對推進山區城鄉統籌協調發展,加快山區農民增收步伐具有重要的實際意義[9]。

作為中國著名的大桃之鄉,平谷區桃樹種植面積1.467萬hm2,每年產生的果樹枝條等農業“九廢”(樁、枝、杈、葉、秸、稈、草、果、菜)達31.37萬t,同時產生50余萬t養殖業糞便。大量農業廢棄物焚燒、亂堆亂放,成為農村環境治理的“老大難”問題[10]。推進農業生態循環發展,實現產業生態化、生態產業化,化解種養業帶來的環境污染和生態破壞困境,不僅是平谷區生態立區的需要,更是鄉村產業振興,發展鄉村經濟的內在要求。

“生態橋”即生態農業中各類要素鏈接的橋梁,通過農業生產中各類生態要素的銜接、互動,實現各類要素的功能耦合和功能拓展,實現農業生產要素、特別是農業廢棄物的無害化處理、資源化利用和生態化循環。

平谷區為解決大桃種植業和養殖業割裂引致的生態環境問題,引入“生態橋”項目,運用生物等技術搭建種植業和養殖業“生態橋”,無害化處理種養業廢棄物,資源化利用大桃種植業附屬品和養殖業廢棄物,實現種養業生態化循環。筆者以平谷區“生態橋”工程項目為例,系統分析“生態橋”工程項目運作模式、成就和存在的問題,在此基礎上,從提高運作效率角度提出針對性建議。

1“生態橋”項目發展現狀

1.1生態橋項目運作模式

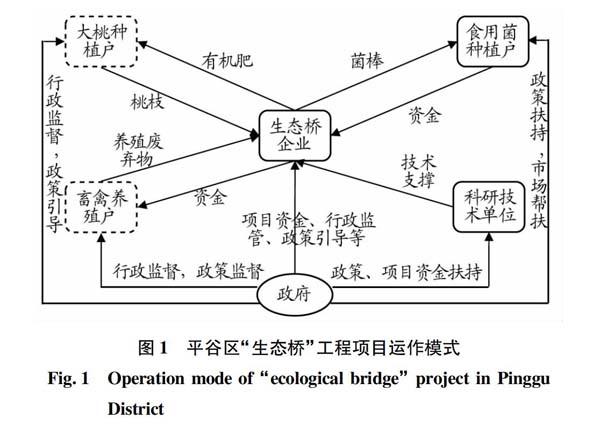

為切實實施“生態立區”戰略,在全區深入灌輸“生態農業”“循環農業”等生態理念的基礎上,積極扶持“生態橋”企業發展、轉型、擴產等,協調村企關系和科研院所技術支撐。搭建“種植、養殖、加工、技術、市場”等社會力量平臺。通過創新體制機制,實現基層社會治理中政府、企業、基層組織、農戶四者之間的協同共治,打通各主體間政策、技術、信息等“斷橋”,建立“政府主導、企業運營、科研支撐、村級組織、農戶參與”的“五位一體”運營模式[11]。目前,平谷區“生態橋”項目主要運作步驟如下(圖1)。

首先,平谷區政府在政策宣傳、理念灌輸和技術引進的基礎上,鼓勵有基礎和有條件的企業逐步轉型,通過資金扶持“生態橋”企業建設和發展。鼓勵企業設備引進、技術研發和站點建設,逐步形成廢棄桃枝收集站點網絡,方便大桃種植戶枝肥兌換。

其次,政府通過行政約束、政策引導以及資金扶持等手段,鼓勵大桃種植戶對田園桃枝葉進行采集,并自行運送到附近收集點;要求園林綠化部門對園林綠化廢棄枝葉收集和配送,結合新農村建設,在行政區域設置公益崗位,收集區域廢棄桃枝。

再次,加強對養殖業和沼氣企業規范化管理,監督養殖企業對畜禽糞尿無害化處理,并搭建生態橋企業、大桃種植戶、養殖企業和沼渣企業合作橋梁。

然后,政府以科研立項或購買服務等形式,積極為“生態橋”企業技術研發或設備引進等服務,由“生態橋”企業對廢棄枝葉、養殖廢棄物和沼氣企業沼渣等進行生化發酵處理,生產有機肥或基質。

最后,園林綠化部門無償收集和配送園林綠化廢棄枝葉。大桃種植戶則根據上交桃枝數量,等量換取有機肥還田。

1.2“生態橋”項目初見成效

1.2.1資源變廢為寶,生態環境改善。

自2017年引入“生態橋”項目以來,在區政府大力宣傳和各部門積極配合下,平谷區大力發展規模“生態橋”企業2家,積極探索種養業生態循環利用技術和運作模式。根據目前“生態橋”工程項目實踐,按照桃枝、畜禽糞便和尿液 1.5∶0.6∶0.7單位配比,即可生產2單位有機肥。2年來,共引導農戶自發上交農業“九廢”5.1萬余t,生產優質有機肥3.4萬余t,發放回農戶還田利用2.5萬t。使“九廢”變“九寶”,“九寶”成“九促”,有效改善了大氣、土壤、環境、水質、交通,改變了百姓生產生活方式,解決了基層治理“最后一公里”問題,實現了生態效益、社會效益、經濟效益和百姓利益的高度統一。從田間地頭到縣鄉、村公路容貌得意煥然一新,廢棄桃枝和養殖廢棄物得以資源化利用,往年因廢棄桃枝導致的“地上黃水橫流、天上臭味彌漫”現象一去不返,村鎮生態環境得以改善。

1.2.2改良土壤結構,產業提質增效。

“生態橋”工程項目不僅實現了種養業生態要素的有機銜接和功能耦合,而且實現了其生態循環利用。基于“生態橋”項目的種養殖業廢棄物功能耦合,平谷區不僅解決了種植業廢棄枝葉環境污染問題,同時有效解決了養殖業糞污的處理問題,將種養殖廢棄物所生產的有機肥還田,疏松了大桃種植園區土壤,減少了化肥使用量,能有效改良土壤結構,對大桃種植環境產生直接影響,提高了大桃產量,而且土壤結構的改變和肥力增加,降低了化肥使用量,減少桃樹病蟲害發生概率,減少農藥使用頻率,在降低種植成本的同時,提高了大桃品質,實現產業提質增效。

1.2.3豐富產業內容,振興鄉村產業。

通過“生態橋”工程項目,發展鄉村“生態橋”企業,在大桃種植集中村鎮設置廢棄桃枝收集點,對大桃種植廢棄桃枝葉進行粉碎、發酵和養殖廢棄物的固液分離、無害化處理等,加工菌棒等再生產基質。一方面新發展了一批鄉、村辦“生態橋”企業,另一方面發展菌類種植業,改變傳統大桃種植和畜禽養殖,同時開發多元化農產品,僅2018年就生產菌棒30萬余枝,此外還開發了活性炭等產品,提升了廢棄桃枝等產品附加值,豐富鄉村農業產業內容,振興鄉村經濟。

1.2.4降低生產成本,實現農民增收。

通過廢棄桃枝葉和畜禽糞尿廢棄物資源化利用,一部分以有機肥形式還田,降低大桃種植有機肥和化肥使用量,經測算,1 t桃樹枝可置換1.5 t有機肥,滿足0.067 hm2果園的年施肥量,通過桃枝換有機肥,可節省有機肥費用15 000元/hm2,讓果農真正得到實惠。改良的土壤結構不僅有助于大桃產量的提高,同時有助于大桃品質的提升,如果品甜度增加、病蟲害降低等,提高大桃種植戶收益;一部分廢棄物以菌棒形式資源化利用,以較低成本生產各種菌類,拓展種植業和養殖業產業鏈,發展農業產業,發展鄉村產業,提高農民收入。最后,大桃種植合作社和畜禽養殖專業戶以股份形式參與“生態橋”企業,農民變股民,享受“生態橋”企業發展紅利。

2平谷區“生態橋”項目面臨困境

2.1共性關鍵技術有待突破

“生態橋”工程涉及種植業、養殖業以及加工業等諸多環節,涉及生物、生態以及植物栽培等技術的綜合應用。目前“生態橋”企業和科研機構分別研發了針對廢棄枝葉快速發酵技術、糞尿無害化處理技術,實現種養業生產要素的銜接和廢棄物的資源化利用,美化了生態環境。然而,目前“生態橋”工程項目技術在產業提質增效方面仍有待深入研究,如有機肥肥效不足、大桃品質提升有限、病蟲防治無力等,不僅降低了桃農參與積極性降低,同時也造成資源的“隱性浪費”。因此,應深入研究有機肥效提升、針對性土壤結構改良、果樹品種選育、病蟲防治以及大桃品種提升等綜合技術,實現產業提質增效。

2.2農戶參與意愿有待提高

在各級政府政策宣傳和行政監督下,平谷區桃農對“生態橋”工程項目已有了深入了解。但調研發現,桃農和養殖戶對“生態橋”項目評價較高,但參與積極性并不高。一方面兌換有機肥成本較高,雖然“生態橋”企業在大桃種植集中區域的村鎮建立了廢棄桃枝葉收集點,但種植園區至收集點“最后一公里”問題仍由桃農解決;另一方面企業所生產有機肥肥效有待提高。與桃農相似,養殖戶糞尿收集與運輸也存在“最后一公里”問題。桃農和養殖戶參與積極性有待提高。

2.3企業發展動力有待激發

自2017年引入“生態橋”項目以來,平谷區大力發展“生態橋”企業,并在各鄉鎮建立廢棄桃枝搜集點和粗粉加工站,以方便種養業廢棄物收集和運輸。在大力發展種養業廢棄物再加工的基礎上,發展菌類種植企業,基本形成了種養殖閉環循環。然而,調研發現,目前企業參與發展動力并未達到全面激發。一方面桃農配合積極性較低,另一方面應“生態橋”項目要求,企業轉型和技術研發投入價高,短期效益低下,隨著平谷區大桃種植面積和養殖量縮減,未來前景企業仍感迷茫。

2.4政府服務成本有待降低

基于平谷區“生態立區”戰略,平谷區采取“五位一體”運營模式,各級政府和農業、科技等服務部門投入大量的人力、物力為“生態橋”項目保駕護航。目前,在前端收集方面,政府進行廣泛引導、行政約束等,在中端生產方面,協調科研機構技術支撐、企業資金支持,在終端產品銷售方面,幫助“生態橋”企業拓展市場等,政府幾乎參與了每個環節的引導、支持或服務。因此,導致政府在“生態橋”項目運營過程中監督、服務等成本較高,如何實現“生態橋”項目的自組織、自運營,降低政府服務、監督成本勢在必行。

3平谷區生態橋項目運作建議

基于平谷區“生態立區”戰略,針對平谷區“生態橋”工程項目運作模式特點、項目發展存在瓶頸,為提高“生態橋”項目資源化利用效率和項目可持續發展,提出以下對策和建議。

3.1精準發力,抓住效率短板

“生態橋”工程項目搭載的是種養業要素功能耦合和資源化利用。然而,由于共性關鍵技術制約,無論是要素功能耦合還是生態資源化利用效率,均成為“生態橋”工程項目的效率短板。因此,平谷區應集中力量解決效率短板,針對大桃廢棄枝葉和養殖廢棄物的無害化、生態化以及資源化利用效率問題,從廢棄桃枝粉碎發酵、養殖廢棄物處理以及種養業配比等環節,研發一系列共性關鍵技術,突破共性關鍵技術的制約,提高生態化利用效率。

3.2完善考評,提升產業效益

政府針對不同環節開展相關考評,既有針對村委、鎮政府、生態橋企業等的考評,也有針對農業管理部門的考評。然而,該考評體系僅限于“量”的考核,關于“質”的考核仍缺失。完善“生態橋”項目考核體系,不僅要注重資源化利用“量”的考量,更要注重“質”或“效率”的考評,從提高種植業、養殖業以及“生態橋”企業等效益角度考核“生態橋”工程項目。

3.3強化服務,促進市場運營

政府幾乎參與了“生態橋”工程項目的所有環節,且撥付大筆資金用于服務、監督和扶持“生態橋”工程項目發展。一旦政府“斷奶”,“生態橋”工程項目將難以為繼。因此,從“生態橋”工程項目可持續發展角度,應強化政府服務功能,弱化政府資金輸出。政府應充當“生態橋”各參與主體的“橋梁”角色,在關鍵技術引進、扶持產業選擇以及發展規劃等方面服務于“生態橋”項目,在運作模式和利益聯結上則逐步交給市場,促進“生態橋”項目的市場化運營。

參考文獻

[1] 曹健,范靜.建設區域生態循環農業的思考[J].社會科學戰線,2018(9):245-249.

[2] 張瑩,姜昊旻.利用農業后備資源發展生態循環農業的效益和路徑研究[J].現代經濟探討,2018(8):127-132.

[3] 彭升,王云華.以生態循環農業助推綠色發展:以湖南為例[J].湖南大學學報(社會科學版),2019,33(3):1-7.

[4] 黃小柱,彭麗芬,李琳.國外特色農業發展模式、經驗與啟示[J].世界農業,2015(7):149-153.

[5] 張燕.論發展生態農業對生態文明建設的作用[J].農業經濟,2016(12):68-69.

[6] 吳曉林.畜禽退養對上海生態循環農業發展的影響及其對策[J].上海農業學報,2018,34(2):145-149.

[7] 翁伯琦,王義祥,王煌平,等.福建省農業廢棄物多級循環模式優化與集成應用研究進展[J].中國農業科技導報,2017,19(12):91-103.

[8] 韋鳳琴,張紅麗.高效生態循環農業發展案例研究[J].世界農業,2017(8):96-100.

[9] 張俊峰,楊紅,李虎,等.北京山區循環農業發展模式與展望[J].中國農業資源與區劃,2017,38(11):109-116.

[10] 褚英碩.平谷搭“生態橋” 農業垃圾變成寶[N/OL].京郊日報,2018-08-27[2019-07-28].http://www.crnews.net/xwn/sh/102553_20180827103042.html.

[11] 北京平谷“生態橋”變廢為寶[J].致富天地,2018(2):77.