高中地理新版教材中案例特點研究

——以湘教版和中圖版必修二為例

邵 瓊 王 健 楊艷萍 孫雨紅

(河北師范大學教師教育學院 河北石家莊 050024)

新版高中地理教材依據《普通高中地理課程標準(2017 年版)》(以下簡稱“課標”)編寫,課標在教學提示中要求采用案例學習的方法分析典型實例。在案例教學中教師普遍以直接講述的方式進行教學,很少組織學生對案例進行分析探討,這種傳統的教學方法不符合案例教學要求[1]。因此,分析教材中的案例特點是進行案例教學的前提,本文對比兩版教材中案例的特點,并提出教學建議,為一線教師的案例教學提供參考。

一、兩版教材案例的特點對比

(一)中圖版教材案例數量多,呈現形式多樣化

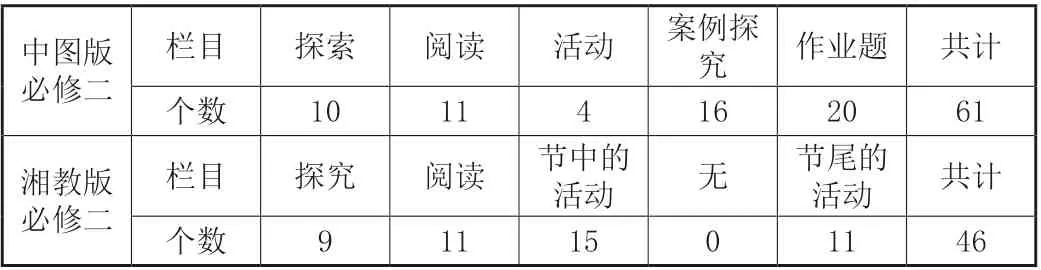

從案例數量來看,中圖版和湘教版必修二分別有61、46 個,其中中圖版案例更多。中圖版必修二的案例主要是以探索、活動、閱讀、案例探究、作業題欄目的形式呈現,其中每節都增設案例探究和作業題欄目,形式更加多樣化,湘教版必修二的案例主要是以探究、閱讀、活動欄目的形式呈現。從案例的組織形式與功能來看,湘教版教材位于節尾的活動欄目與中圖版教材的作業題欄目相似,因此將二者歸為一類進行對比,將湘教版必修二的活動欄目分為節中和節尾兩部分 (見表1)。

表1 兩版教材欄目的對應關系與數量對比

(二)中圖版教材政策文件案例使用更多

在案例選用內容上,中圖版必修二政策文件的使用更多,如“鄉村和城鎮內部的空間結構”一節中的閱讀欄目選用《上海市城市總體規劃(2017—2035 年)》為案例,通過國家對城市總體規劃的文件,使學生了解國家當下的發展方向和未來舉措。而湘教版必修二多用通俗易懂的語言敘述案例,與政策文件相比更有“溫度”。為使學生了解與地理相關的社會狀況,教師在使用湘教版教材時也可以滲透國家的政策和法規作為補充。

(三)湘教版教材案例有助于開展過程性評價

不同欄目中案例數量分布不均,其功能也隨著分布位置產生不同。中圖版必修二節中的活動和閱讀欄目案例數量少,占總案例數量的25%。而湘教版必修二的案例多分布在節中的活動和閱讀欄目中,占57%,因此兩版教材案例的功能側重不同。湘教版教材有助于開展過程性評價,既可以使學生在案例分析中學會知識應用,同時教師也能通過學生的反饋及時調整教學行為。

(四)中圖版教材的“案例探究”注重知識的綜合應用

中圖版案例研究欄目設置于章節結尾部分,通過提供一個與本節所學內容相關的典型案例,對內容進行進一步拓展和加深,以開闊學生的視野,加深其對問題認識的廣度和深度[2]。案例探究欄目通常為較長篇幅的情境案例,具有復雜、開放、真實的特點。它鍛煉了學生提取信息的能力,培養學生的關聯結構思維,又將本節課所學的地理原理與地理規律遷移應用到實例當中,提高學生運用綜合思維分析、解決地理問題的能力。

二、教學建議

(一)合理利用案例,落實課標

課標要求通過探究有關人文地理問題,了解地理信息技術的應用[3]。中圖版必修二在第四章國土開發與保護中設計一節地理信息技術的應用,但湘教版必修二中沒有將地理信息技術的應用獨立成章節,而是以案例的形式出現,將其滲透到其他章節中,意在引導學生輕技術本身,重視其應用。如“城鎮化進程及其影響”一節中,活動欄目以不同年份杭州市主城區及附近地區遙感假彩色影像為案例,體現地理信息技術的應用。因此,教師需查找相關地理信息技術的知識,或參考中圖版必修二有關章節的知識體系,在分析這兩則案例的同時,加強地理信息技術應用教育。

(二)強化案例的圖文搭配,以圖釋文

湘教版教材注重案例的圖文搭配,有效培養區域認知。如“交通運輸與區域發展”一節中,探究欄目呈現鄭州交通發展歷史的案例,其中提到了八條鐵路,但學生難以立刻在頭腦中形成鐵路網。而教材中要求在圖中將經過鄭州的鐵路干線用紅筆描出來,當學生描到與鄭州在同一鐵路干線的城市時,會調動出已有的礦產資源產區、工業布局等知識。當鐵路干線全部描紅后,學生可以看到完整的鐵路網,理解案例中鄭州作為交通樞紐的地位。因此在中圖版必修二使用過程中,教師需有意識地將地圖與案例中的文字信息結合起來,向學生明確提出具體的讀圖、繪圖要求,提高學生在分析案例的同時使用地圖的效率。充分利用地圖工具學習地理,有利于將學生帶入情境案例。

(三)借鑒不同教材的相同案例,補充內容

在“京津冀協同發展”一節中,兩版教材均有雄安新區案例的出現,都提及了雄安新區的設立和區位優勢。中圖版必修二中此案例以閱讀欄目形式出現,意在拓展京津冀協同發展路徑的知識。而湘教版必修二中此案例以活動欄目形式出現,內容更加豐富,案例中增加雄安新區的功能介紹,并設有問題,引導學生思考新區區位優勢,探討其發展意義,結合新區功能落實人地協調觀。因此在中圖版必修二的教學中,教師可以參考湘教版必修二中有關雄安新區功能的內容進行補充,在問題引導下進行閱讀,激發學生運用綜合思維思考設立雄安新區對京津冀協同發展的意義,使學生讀有所得。

三、結束語

教材中的地理現象和地理過程可以從生活中找到蛛絲馬跡,因此利用案例進行地理教學是落實地理核心素養的有效方式。中圖版教材案例數量多,并單獨設置案例探究欄目,為案例教學提供了廣闊的平臺。而湘教版教材更多地將案例穿插在正文中,強化過程性評價。總而言之,兩版教材案例的呈現均有值得借鑒的方面,教師應抓住其優勢,發揮案例的育人功能。