慧眼識星星,以愛助成長

肖玉蘭

【摘要】隨著孤獨癥發病率的攀升,國家對孤獨癥兒童的教育也逐漸重視,而推進融合教育,研究個別化教育計劃儼然成為必不可缺的教育手段。因此,此文章結合本校孤獨癥兒童的個案,理論與實際相結合,探究如何科學地擬定和實施個別化教育計劃,從而讓兒童的心靈得到啟迪,讓自我的空間開始融入社會,使每個特殊兒童在康復干預的過程中習得社會規則,學會自理自立的能力,一步一步地健康成長。

【關鍵詞】特殊教育;孤獨癥;兒童;個別化教育計劃

孤獨癥的孩子被稱為“星星的孩子”,他們猶如天上的星星,一個人一個世界,獨自閃爍。他們像是來自遙遠的星球,擁有一套不屬于地球人的思維方式,于是無法像正常人一樣溝通,導致經常表現出社會交往障礙、語言發育障礙以及刻板行為等問題。然而,每一個孤獨癥的兒童都有融入社會的權利,都有值得被關注和肯定的閃光點。挖掘他在漆黑深處閃爍的光芒,根據他的獨特之處對其進行幫助,使之逐步地融入社會之中,使融合教育達到想要的目的。因此,個別化教育計劃便應運而生,它針對某學生的某種特殊需要或某項缺陷補償,制訂出一份完整的書面教育計劃,并按計劃實施。如何科學地擬定和實施個別化教育計劃的重要性不言而喻。對于隨班就讀的兒童,教師需要具有一雙慧眼看到其發展的可能性,用智慧去教育,用關愛去滲透,一步步陪伴和引導特殊兒童成長。下面將結合隨班就讀的教學實際,談談對個別化教育計劃的理解和感悟,以及目前嘗試實施的一些做法。

一、一片冰心在玉壺——充分了解篇

為特殊兒童擬定個別化教育計劃的前提是做好充分的調查及分析,對兒童的癥狀情況具有系統化的了解和認知。只有在非常充分了解特殊兒童的個別需求和特殊行為方式的基礎上,才能合理科學地為量身定做教育計劃。所以,在這個反復觀察和協調的過程中,教師需要懷有耐心、保持細心、堅定愛心,積極與家長、科任、醫生等相關人員溝通,用關愛體會兒童的行為,以關愛來為兒童創造合適的環境。

(一)用關愛之心作細致觀察,借家校合作促資料整合

孤獨癥的兒童非常敏感,只言片語的不尊重,都可能刺傷他們的心。所以,盡管看上去他們與普通孩子格格不入,但其實他們極度渴望得到別人的關注與肯定。因此,作為教師要具備一雙慧眼和一顆關愛的心,去充分觀察孤獨癥兒童的行為方式,深刻了解其思維認知水平、情緒行為、語言溝通、社會交往等方面的能力。

筆者班上的小鑫就是一個孤獨癥孩子,他是筆者帶的第一個隨班就讀的學生。一年級新生入學開學第一天,每位家長都帶著自己的孩子坐在課室里等待著班主任老師見面,小鑫和他媽媽當然也不例外。出乎意料的是,小鑫給筆者的第一印象是緊張,他的手始終緊握,不停地搓,目光游離,仿佛看不見任何東西和聽不見任何聲音,時刻處在非常焦慮的狀態之下。剛開始,與他無法溝通;經過幾天的觀察,以及他媽媽的心理疏導,他才慢慢和你交流,不過只是斷續的幾個字,你問什么,他就重復你說的話。因此,他的社會交際能力差,平時只能自娛自樂、自言自語,從不和其他同學一起玩,也從不和同學主動交流,表現出明顯的自卑心理。由此可以看出,這位學生在學校適應能力和人際交往能力上出現了偏差。

另外,對學生進行個別化教育單靠一個老師的力量是不夠的,學校、家庭一體化的教育也是幫助孤獨癥兒童成長的必要途徑。看出了小鑫的特殊,開學的第一周,每天放學筆者都會和他的媽媽了解小鑫的具體情況:小鑫從四歲開始就有問題,被醫生診斷為孤獨癥譜系障礙,主要表現是:不能與常人面對面交流,行為好動,控制不住自身行為。其被診斷出的主要癥狀為:社會交流障礙、語言交流障礙以及重復刻板行為。

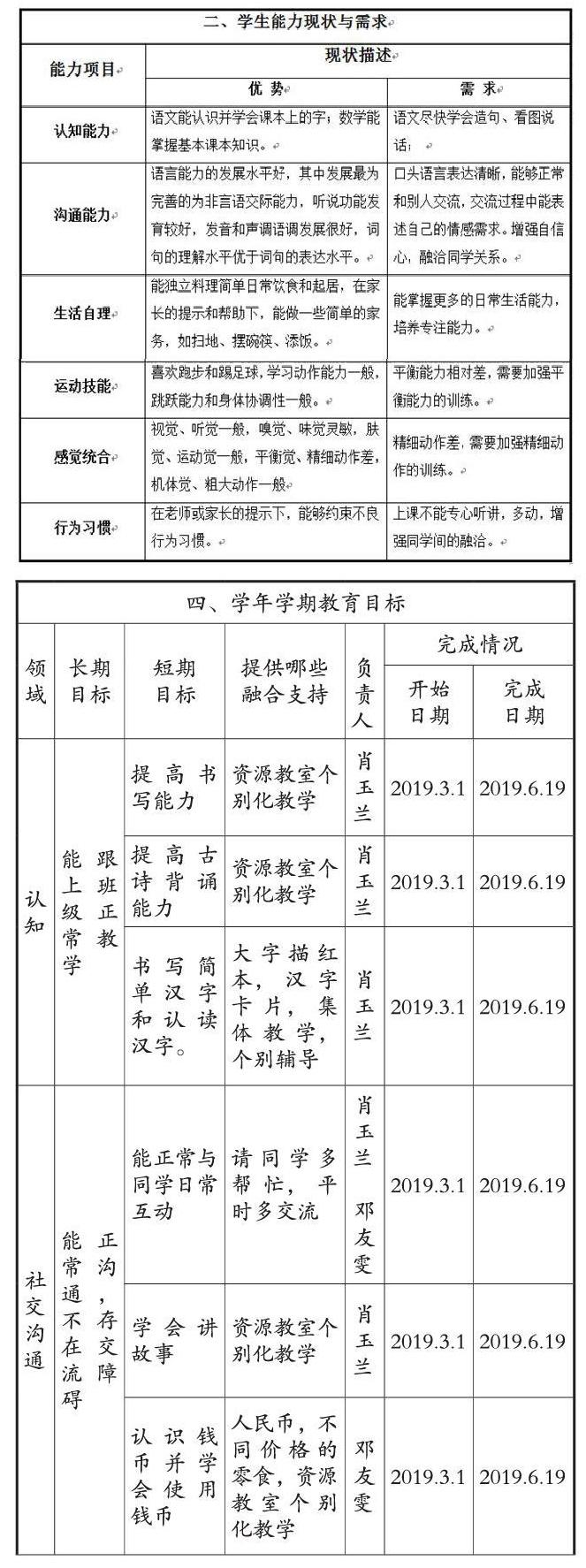

結合小鑫的基本情況、前期的持續觀察、家校合作與交流以及機構的診斷,促成了對小鑫的癥狀較為完整的資料整合。其具體情況分析如下表。

(二)遵循原則,基于具體情況,制定教育計劃

在熟知特殊兒童的具體情況之后,作為班主任應該聯合學校領導、科任老師、家長、專業教師等相關人員有針對性地對特殊兒童制定相應的教育計劃,有的放矢地對他們進行個別化教育教學,發展他們的認知領域,使他們能最大限度地得到成長。

結合小鑫的具體情況,我們多番討論后為小鑫制定了以下的個別化教學計劃目標,簡列如下:

1.認知能力。在短期目標上:能夠書寫出1到10個漢字;能夠書寫自己的名字;認讀簡單的漢字20個;能夠準確認讀100以內的數字,準確率在80%以上;能夠記憶爸爸媽媽的電話號碼,準確率在90%以上。在長期目標上:能書寫簡單的漢字;能認讀漢字;能提高對數的認識。

2.溝通能力。在短期目標上:能用日常簡單的語言表達想法;能與班上同學和諧相處,交上一兩個朋友。在長期目標上:語言理解能力、語言表達能力、情緒管理能力和友誼發展能力都上升一個層次。

3.生活自理。在短期目標上:培養基本的自理能力,引導學習兩個家事技能。在長期目標上:能適應社區環境。

4.運動技能。在短期目標上:能學會模仿,具有一定的模仿能力。在長期目標上:培養跳躍能力,肢體協調性和平衡性有所提高。

5.感知統合。在短期目標上:具有跪勢控制和站勢控制,能撿取小物品如:剪刀、小刀和能抓放物品如:剪刀、小刀。在長期目標上:提高粗大動作、加強精細動作。

二、輕攏慢捻多方法——耐心指導篇

為了提高隨班就讀生在學校適應和社會適應等方面的能力,縮小與普通就讀生的差距,經過這一年左右對小鑫的特殊教育,筆者也一直在思考和總結。對待隨班就讀的特殊兒童,作為班主任就要有特殊的教育方法:

(一)根據隨班就讀生實際發掘其潛力

每一個孩子都有閃光之處。尤其對于特殊兒童來說,他們比其他兒童敏感,他們的自尊心比其他兒童更強烈,所以他們的閃光點更渴望被發現。因此,在教育過程中,作為班主任應該給予特殊兒童充分的尊重、寬容和鼓勵。在一次語文課上,筆者發現總是一言不發的小鑫有了些變化,他正猶豫不定地舉著手想要回答問題。于是,筆者立刻就抓住機會請他回答,他很緊張害怕,筆者就輕聲地把問題重復一遍,并且表揚他說:“今天你能積極舉手,老師真為你高興。別害怕,我們都期待著你的回答。”他抬起頭小聲回答,有點模糊不清,筆者便再次鼓勵他:“沒事,你可以的,重復一次,好嗎?”終于,在筆者充滿期待的目光下,他第一次比較準確地回答了問題。筆者趁機表揚說:“你說得非常好,大家掌聲送給他!”一次又一次的表揚和鼓勵逐漸地增強了他的自信,從那時候起,筆者發現小鑫變得越來越自信了,課堂上常常見他高高地舉著小手。

對兒童的一些失誤我們要有一種寬容的態度。特殊兒童容易缺乏自信,有的可能產生自卑,他們遇到的挫折更多,于是面臨更多的自信與自卑的選擇。這時候,我們要有發掘他們潛力的敏銳,為他們的自信心插上一對有力的翅膀。

(二)根據隨班就讀生實際和學生共同教育

作為班主任,要頻繁對隨班就讀生的人際交往進行特別關注,關注他與其他同學和老師相處的情況,有問題能夠及時發現,及時解決。

小鑫雖是一年級的學生,但卻長得壯實,下課時他特別喜歡在走廊里不停地轉來轉去,很多個小的學生都有曾被撞倒的情況出現。于是,趁小鑫不在教室的時候,筆者對班上的學生進行了教育。筆者跟學生誠懇地傳達說小鑫的身體暫時出現點問題,不過他仍然能夠堅持上學,從而讓學生對他產生一種憐惜和尊重,讓學生們用一種寬容的態度對待他,盡量避免和他發生沖突。此番教育之后,筆者發現學生們基本上都能和小鑫和諧相處。

有一回,當時學生們剛做完操回到課室,班上的學生都去圖書角借書,然后三五成群坐一起快樂地看著課外書,小鑫看見了也去圖書角借了一本自己愛看的課外書,并和班上同學們一塊兒坐一起津津有味地看著,看著這溫馨安靜的場面,真是令人欣慰。

(三)根據隨班就讀生實際與科任溝通反饋

對于隨班就讀學生的教育來說,經常與科任教師進行溝通、反饋、了解是必不可缺的。這讓科任教師也能多關注隨班就讀生。特別是在隨班就讀生違反紀律不聽勸告時,不要用嚴厲的口吻批評他,對于他的作業也應該采取不催、不逼的方式,避免引起他的激烈反應。同時,教學中可以不斷嘗試利用知識的趣味性,提高隨班就讀生學習的熱情。另外,還可以引導科任教師采取“反復訓練、強化記憶、集體幫學”的舉措,讓全班學生都能主動地幫助隨班就讀生,強化隨班就讀生頭腦中知識的印象。比如,每次數學老師上完課總會和筆者反映小鑫在課堂的表現好與壞,我們一同合作教育小鑫,慢慢小鑫上課也有了些許改進。

三、大愛小愛落玉盤——成效篇

雖然個別化教育的道路是非常漫長的,但在這個努力的過程中還是收獲到了可喜的變化。在這一年里,小鑫有了很大的進步:

1.語言表達能力增強了。經過一學期的隨班就讀學習,每天和同學們接觸和交流,小鑫的語言表達能力有了明顯的進步,再也不只會機械重復說話了,而是能有了應答。比如:老師說:“小鑫,上課要認真聽講,聽老師的話,知道了嗎?”他會說:“知道了。”每天放學離開課室也總會和你說聲:“老師再見!”聽到他甜甜的聲音,心里樂開了花。教育就這么簡單。

2.學習動手能力加強了。在上課時,當聽懂的時候會積極主動地做筆記,每次考試還能考到九十分以上,達優,學習成績有了明顯的進步;在上學期的一次語文聽寫比賽上還獲得了三等獎,全班同學對他都刮目相看,紛紛都豎起大拇指夸獎。

3.運動跳躍能力提高了。在上學期,我們學校舉行校運會,低年級開展的是五十米接力和跳繩比賽,一開始他跳繩時,腳是怎么也不會離開地面的。這次的校運會,他媽媽每天早早地帶他到學校大廳里進行訓練,沒想到他學會離開地面跳了。雖然個數不多,但這是他最大的挑戰了,真為他的進步感到高興。看到小鑫的進步心里無比開心,希望他越來越往好的方向發展,發展出屬于他自己的一片藍天。

四、結論

特殊兒童是漆黑之中散發點點光芒的小星星,雖然看上去有著和其他孩子不一樣的世界,但他們和其他孩子一樣值得被發現、值得被關注、值得被期待。既然選擇了教育事業,我們就應該在這個崗位上努力工作,認真特殊兒童的特質、挖掘他們的潛能、用心地為他們制定教育計劃,盡到我們的教育責任,用我們的大愛為他們撐起一片藍天,讓他們逐漸融入社會,健康快樂地成長。

參考文獻:

[1]華國棟.隨班就讀教學[M].北京:華夏出版社,2004.

[2]劉全禮.隨班就讀教育學—資源教師的理念與實踐[M].天津教育,2007.

[3]鄧猛.融合教育與隨班就讀[D].華中師范大學,2009.