自媒體短視頻傳播特征研究

摘 要:隨著Web2.0時代的到來,傳播媒介、傳播特征、受眾審美等發生了深刻的變化。本文在當前時代背景下,結合傳播學、大數據等理論知識,對自媒體短視頻的產生原因及傳播特征進行探索,以更好地把握自媒體短視頻的發展趨勢,為自媒體短視頻的研究貢獻微薄之力。根據研究,自媒體短視頻將迎來新的發展階段及模式。

關鍵詞:自媒體短視頻;產生因素;傳播特征

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2020)08-0047-02

一、自媒體短視頻的產生

對自媒體短視頻的產生原因進行分析,不能簡單地概括為網絡技術發展,而應從移動互聯網技術、現代通信技術、數字媒體技術等諸多方面進行探索。

(一)Web2.0時代背景

Web2.0是指“由原來的自上而下的由少數資源控制者集中控制主導的互聯網體系轉變為自下而上的由廣大用戶集體智慧和力量主導的互聯網體系”。[1]隨著移動通信技術、數字媒體技術的快速發展,網絡用戶的需求也發生改變,信息傳播速度、信息簡潔化高效化等需求使得網絡時代發生了變化。Web1.0時代是傳統的信息單方面被動接收的時代,信息傳遞的形式是自上而下的填鴨式,接收者并沒有反饋及發聲的途徑。而Web2.0時代最大的特點便是信息的傳遞形式改為自下而上,網絡的主導力量偏向廣大的網絡用戶群體,信息的交流也由Web1.0填鴨式轉變為互動式交流。信息的傳者與受者之間有了溝通的橋梁,甚至傳者與受者之間界限模糊。用戶可以隨時隨地發表自己的言論及看法,極大地強化了信息之間的交流與傳播效果。

與Web1.0 相比,Web2.0傳播形式有其特點。在Web1.0時代,信息的傳播形式單一且固定,如新聞聯播等新聞類信息的主要服務對象為青年人及老年人,動畫片的服務對象以兒童為主。信息的服務對象均為特定的人群,且信息內容完整、耗時長。如新聞聯播,有固定的播放模式及新聞類型占比;而動畫片有完整的片頭與片尾曲,提示一集的信息內容已傳達完畢。用戶在觀看時需保持較長的注意力。隨著社會碎片化及生活節奏的加快,Web2.0時代下信息內容呈現碎片化、精微化。如自媒體短視頻傳播形式的出現,固定的時長及成本使得短視頻內容在有限的時長內盡可能傳遞出更多的信息,并能夠在眾多的信息群中突顯出來,抓住受者的注意力。因此,短視頻內容常出現無邏輯、無連貫性、碎片化的特點。網絡的大面積覆蓋及網民數量的快速增長使得網民呈現出不分年齡、不分群體的特征。因此,信息傳遞的服務對象呈現出全民化。通過大數據的計算及推送,用戶信息的接收范圍在快速擴大的同時,也給不良信息傳播提供了方便。

(二)技術支持

早期麥克盧漢被認為是一個技術決定論者,其理論強調了技術的重要性,意識到了技術對環境的影響、環境與技術之間相互交融的關系。[2]自媒體短視頻的興起離不開技術的支持。隨著時代的發展,攝影器材、剪輯方式等技術都在不斷地更新換代,為媒體的發展提供了技術上的支持與服務。當下,移動終端技術的快速發展使信息獲取與傳播速度越來越快。同時,智能終端(手機)的功能越來越強大,同時具有攝影、剪輯、美化、上傳、分享等功能,極大程度地降低了短視頻拍攝成本及簡化了操作步驟。因此,普通用戶就可隨時拍攝、記錄生活,極大地支持了短視頻的興起。

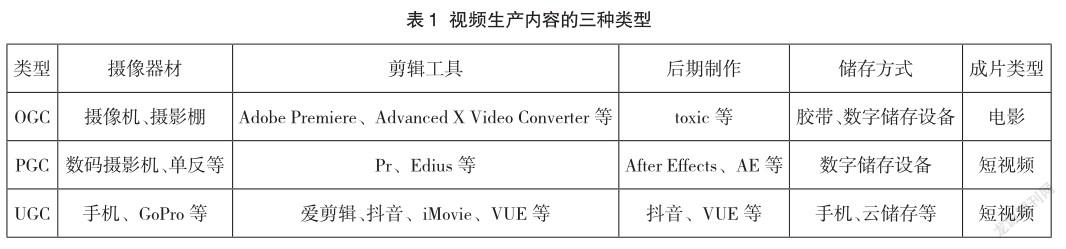

技術的不斷發展促進了不同類型視頻生產者的產生。根據不同專業程度及服務人群的視頻生產內容,可將其分為3種類型:一是OGC(職業生產內容),二是PGC(專業生產內容),三是UGC(用戶生成內容)。從表1可看出,當下自媒體短視頻中的生產內容以UGC為主,PGC為輔。

二、自媒體短視頻的傳播特征

筆者根據美國學者H·拉斯維爾于1948年在《傳播在社會中的結構與功能》中提出的“五W模式”,結合Web2.0時代互聯網特征,分別從傳者、傳播內容、傳播渠道、受者及傳播效果5個方面對自媒體短視頻的傳播特征進行分析。

(一)傳者分析——傳者需把控

傳者既可以是UGC,也可以是PGC或PUGC(UGC+PGC)。作為信息的發出者,傳者的專業程度及審美高度決定了傳播內容的品質及類型。作為傳播內容的創作者,對其審美高度及道德方向的把控與引導可直接影響整個自媒體短視頻的內容風向。在眾多的短視頻中,傳者專業程度及審美高度不一導致的短視頻質量參差不齊是自媒體短視頻的現狀。如今優質短視頻與劣質短視頻并存,因此對傳者審美高度及道德方向的把控至關重要。

(二)傳播內容分析——日常化、娛樂化為主

根據艾媒咨詢數據顯示,相較于2017年,在2019年用戶依然更喜歡搞笑幽默、生活技能類短視頻。[3]

從圖1可見,當下自媒體短視頻的傳播內容以搞笑幽默類占比最高,其次是生活技能類,隨著生活節奏的不斷加快,受者觀看短視頻的主要目的依舊以放松及娛樂為主。同時美食類、寵物類及運動健身類的占比明顯上升,說明受眾觀看短視頻的種類需求開始豐富,隨著5G通信及AI時代的到來,短視頻種類將更加豐富。

(三)傳播渠道分析

當下中國短視頻產業鏈中,內容生產端主要包括UGC、PGC及PUGC這3種模式。傳播平臺主要有3種:一是移動短視頻APP,如抖音、快手等;二是內容分發平臺,如微信、微博、今日頭條等;三是傳統視頻平臺,如愛奇藝、騰訊視頻、優酷視頻等。短視頻的傳播是由內容生產端通過傳播平臺向用戶提供視頻內容。

(四)受者分析——受者的需求同樣影響著自媒體短視頻的發展

作為信息的接收者,受眾的審美及生活方式極易受到傳播內容的影響,與傳者產生共鳴。在受者接收自媒體短視頻信息的同時,受者的需求也對自媒體短視頻的發展產生相應的影響。自媒體短視頻發展的前期,短視頻平臺中充斥著質量參差不齊的作品,隨著監管部門對短視頻內容監制的重視及相應監管文件的產生,短視頻內容將得到規范。受者對低俗視頻的審美疲勞使得低俗類短視頻需求低迷,而對高品質、高審美視頻內容的需求開始增加,PGC及PUGC生產的短視頻內容開始受到受眾的追捧。短視頻的發展隨著受者的需求發生變化。

(五)傳播效果分析——交互性明顯增強

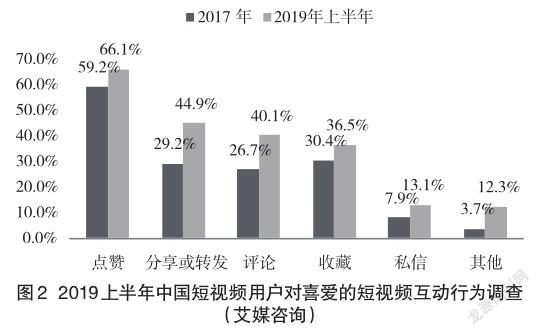

根據艾媒咨詢數據顯示:用戶在短視頻平臺頻率最高的互動行為依然是點贊,而點贊、分享轉發等互動比例明顯上漲。[3]

從圖2可以看出,網絡用戶的互動行為明顯提升。在Web2.0時代的影響下,傳者與受者之間的界限開始模糊,受者在接收信息的同時也可將信息分享或轉發出去,極大地拓展了信息的傳播途徑及范圍,優化了傳播效果。隨著彈幕、評論等互動形式的出現,受者之間及受者與傳者之間有了溝通的橋梁,話語權從傳者下放到廣大用戶,增強了短視頻用戶之間的連接關系。

三、結語

在自媒體短視頻發展的前期,視頻內容及審美取向多種多樣、泥沙俱下。隨著監管部門的重視、受眾審美需求的轉變及PGC、PUGC內容生產端比例的上升,自媒體短視頻將迎來新的發展階段及模式。5G通信及AI技術的發展也將為自媒體短視頻提供更便捷、多樣的服務。未來,“短視頻+”將成為趨勢。

參考文獻:

[1] 王鵬.“微時代”審美的多維度探析[D].安徽大學,2019.

[2] 邢瀟月.接受美學視域下短視頻的審美心理機制研究[D].西安電子科技大學,2019.

[3] 2019中國短視頻創新趨勢專題研究報告[R].艾媒咨詢,2020.

作者簡介:秦悅(1995—),女,河南輝縣人,碩士研究生,研究方向:視覺傳達。