臨港產業園區綜合交通規劃路徑

錢皓寅

摘 要:臨港產業園區是地區經濟發展中的重要一環,其綜合交通規劃對產業園區的建設意義重大,合理的交通規劃可完善產業園區,為產業園區產品運輸提供了諸多便利。本文將重點分析臨港產業園區綜合交通規劃路徑,以供參考。

關鍵詞:臨港產業園區;綜合交通規劃;產品運輸

中圖分類號:TU984.191 文獻標識碼:A

隨著長江經濟帶戰略的提出,沿江布局的產業逐步向沿海方向轉移,中國不少城市提出規劃建設立足國內、面向國際、服務全球的大港口發展要求,規劃建設好港口及后方產業園區綜合交通運輸體系,對于提高港口競爭力,支撐港口發展目標,促進“港城共榮”,實現“港產城”一體化發展具有重要意義。因此科學合理的編制港口及臨港產業園綜合交通規劃,以支撐區域經濟社會發展已成為臨港城市發展的重要課題。本文以江蘇省鹽城市濱海港為例,提出了基于需求預測和方式選擇的綜合交通規劃路徑對策,以保障園區的經濟效益。

1 規劃目標定位

從港口發展定位來看,濱海港是淮河生態經濟帶的出海門戶,未來將發展成為輻射蘇北、皖北及淮河流域的大型綜合性港區,是淮河生態經濟帶與沿海經濟帶交匯區域物流交通樞紐。從區域層面看,濱海港對外將形成高效銜接區域綜合交通設施,構建全方位、多方式的對外綜合運輸通道;從港城聯動層面看,需要構建分工明確、級配合理、生態集約的城市道路網系統;構建功能清晰、布局合理、規模適度的公交系統;構建安全、方便、暢通的慢行系統;建設規模適宜、結構合理、布局均衡的靜態交通系統;從港口集疏運層面看,需要構建多通道、容量足、效率高的港城客貨運輸通道。

2 運輸需求預測

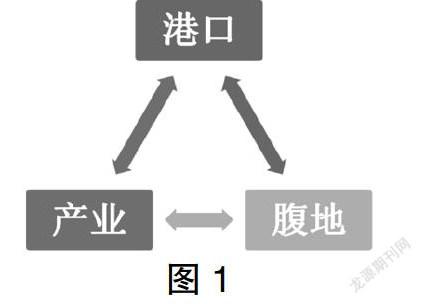

根據港口與產業定位,本次研究主要考慮產業性質、原材料和產成品的流量流向、港口與腹地的互動關系等,提出了“三對需求、六個流向”,如下所示:

其中,港口與產業之間是以“產”和“港”的互動需求為主,是園區內部貨運需求;“港產”與“腹地”之間的互動需求是園區對外的貨運需求。由于園區產業臨港發展,港口與產業融為一體,故本次重點分析“港產”與“腹地”之間的互動需求,主要包括港口貨運需求(港口-腹地)和產業發展貨運需求(園區產業-腹地),另外,園區港城發展也有一定的貨運需求。

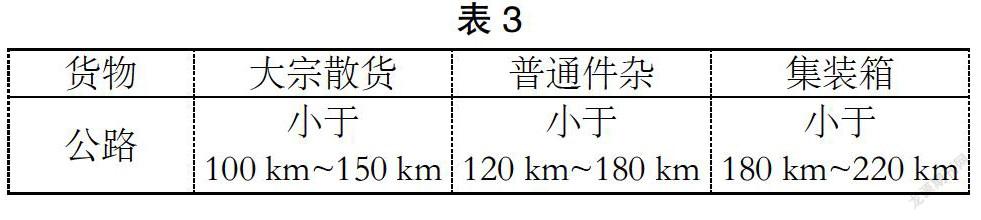

根據對港口性質、產業類型、腹地關系的分析,遠景年(2035年)港口吞吐量將達到2億噸,從不同種類的原料、產成品的適配運輸方式來看,港口及后方產業園區的不同方式集疏運量如下所示:

3 交通方式選擇

3.1 各種交通方式的適應性

各港在選擇港口運輸發展模式時,應結合各種運輸方式的優缺點,提高港口運輸的服務質量。各種貨類不同的運輸特性在運輸方式的選擇上也有所區別。

3.2 港口集疏運設施配置建議

綜合考慮濱海港及產業園區的運輸需求分析、各交通方式的適應性、國內外港口產業的發展歷程、省內其他港口的交通規劃等相關因素,推薦濱海新區規劃至少一條三級航道、一條高速公路、一條疏港鐵路(國鐵Ⅲ級)。

4 臨港產業園區綜合交通規劃對策路徑

4.1 對外交通體系布局規劃思路

4.1.1 航道規劃

結合江蘇省干線航道網修編的要求,規劃在園區內構建一南一北航道網。北主要指濱海港北疏港航道,南主要指濱海港南疏港航道,北可直通濱海港區,西可連接通榆河,順利進入省干線航道網。南可向北連接濱海港南港區,向南延伸便可接入淮河入海水道,向西連接淮安到皖北和西區。

結合濱海港區長期和短期發展規劃及港區對外的水上集疏要求,未來可形成南北兩條航道,構建分工明確的疏港航道體系。北疏航道以服務產業為主,考慮南北港區集疏要求的格局,南疏港航道則將物流作為主要功能,創建淮河多式聯運綜合區。同時利用現有條件構建河海聯運通道。

4.1.2 鐵路規劃

園區鐵路專支線外部鐵路通道主要有兩條,分別為新長鐵路和連鹽鐵路。連鹽鐵路是一條時速200 km的客貨混運鐵路,但受客貨列車速度差的影響,運輸組織難度較大,存在安全隱患。連鹽鐵路建成后無法在短期內用于貨運,故而選擇在新長鐵路上接軌,設有淮安站、阜寧站和鹽城站,其中,淮安站的接軌線路最長,難以協調。鹽城站的接軌線路較長,拆遷任務量繁重。阜寧站的線路長度最短,施工相對便捷,所以應以新長鐵路阜寧站接軌方案為首選。未來濱海港鐵路專線支線建成通車后,也可將該線路與新長鐵路連接,以新長鐵路—鹽泰錫常宜城際—南沿江城際鐵路連接南京,確定線路規劃后,編制園區規劃。

4.1.3 對外公路通道規劃

本次園區對外道路布局規劃以骨架層高速公路網絡布局為基礎,加強與全省干線公路網絡連接,利用產業布局規劃和港口規劃的研究成果,密切與大型交通樞紐的聯系,從而增強濱海港的集散能力,創建完善的對外道路交通網絡。

4.1.4 多式聯運區規劃

園區主要依附于海港建設,為港口后方產業發展提供服務,是一個綜合性較強的港口。其輻射區域較大,未來港口和疏運體系建設也需采取相互融合的多式聯運形式。園區的貨源主要為煤炭、礦建材料和石油天然氣等大宗干貨及液體散貨,根據交通方式的適應性,要以水路運輸為首選。故而園區日后的多式聯運需要依賴于內河航道和鐵路運輸。

4.2 園區綜合交通體系布局規劃思路

4.2.1 道路網布局規劃

其一,主干路規劃。園區主干路網是多個組團與組團內分區的重要交通網,其能夠清晰劃分片區和居住區,進而在園區內形成相對完整的交通網絡。主干路網能夠處理汽車交通,主要應用于長距離出行的交通。交通性主干路服務于中長距離交通。生活性主干路則為中短距離出行通道,設計規劃中需考量交通功能,設立較高的設計標準,構建簡單的路網。

其二,次干路規劃。規劃要求,次干路規劃密度指標為1.2 km/km2~1.4 km/km2。次干路網能夠劃分小區和主要街坊,要與主干路在組團內形成相對完整的路網。次干路是園區內主干路與支路間的車流、人流集散地,需設置多條交通線路,密切園區內各片區間的聯系。次干路兩側可設置吸引人流及車流的公共建筑、通車場地和服務站,次干路與次干路及支路相交時,需設置平面交叉口。

4.2.2 公共交通規劃

公共交通規劃要與土地利用協調,擴大園區規模。在規劃區域與核心區、相鄰重要組團間可設置全新的公交線路,為片區出行提供優質服務,要道路網規劃保持協調一致,規避公交服務盲區,增加公交系統覆蓋率,以道口路網絡規劃方案為基礎,引導公交客流均衡分布,配合道路建設。

4.2.3 慢行交通規劃

其一,非機動車路網規劃。針對新區非機動車交通量較大的路段,應在原設施基礎上設置機非隔離欄。梳理園區核心非機動車路網,構建科學的非機動車路網系統。對于存在安全風險的道路,可采取物理隔離方式,并設置非機動車專用車道,打造怡人的慢行交通環境。

其二,步行路網規劃。為全方位解決交通需求,還需在梳理路網的基礎上,依據園區特征建立園區步行道和景觀休閑步行道。規定城市道路建設中的步行道最小寬度在2 m以上。道路等級與土地類型生活化程度密切相關,管理者需保證步行空間,規定干路單側人行道的寬度在3 m以上,與車行道相互分離。

5 結語

臨港產業園區綜合交通規劃復雜,規劃中也需要考慮多重要素,上文結合江蘇鹽城的某臨港產業園區的現狀,探究了綜合交通規劃的總體要求和規劃思路,以期促進項目的順利開展。

參考文獻:

[1]郭大奇,李政來,郭凱,等.國際合作產業園區交通規劃策略與實踐探索——以沈陽中德高端裝備制造園為例[C].2019城市發展與規劃論文集,2019.

[2]李青.淺析新形勢下老廠區轉型為產業園的交通規劃[J].城市地理┿城鄉規劃,2019,9(02):75-81.