校園社交APP用戶需求心理研究

摘要:本文從馬斯洛的需要層次理論出發,以Summer APP為例,分析需要層次理論在校園社交APP中的體現,就其不足之處進行思考和討論,旨在為校園社交APP的發展提供建議。

關鍵詞:需要層次理論;校園社交;社交APP;用戶需求心理

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2020)20-0079-02

隨著移動在線社交媒體技術的發展,校園社交APP在學生的社交生活中發揮著越來越重要的作用。2017年上線的校園社交APP——Summer目前在華為應用商城已有14萬次的下載量,位居校園社交APP下載榜的前列。

本文以Summer為研究對象,從生理需要、安全需要、歸屬和愛的需要、尊重的需要和自我實現的需要五個層次出發,以半結構式訪談的方式,深度訪談Summer用戶,分析用戶需求的滿足情況。

一、需要層次理論概述

20世紀五六十年代,美國著名心理學家馬斯洛提出了需要層次理論。該理論把人的基本需要以金字塔形結構區分,自下而上是生理需要、安全需要、歸屬和愛的需要、尊重的需要和自我實現的需要五個層次[1]。

二、Summer校園社交APP的基本情況

(一)基本介紹

Summer是2017年6月,由北大清華聯合創業團隊打造的一款大學生交友APP。目前已有近百萬大學生使用,并于2019年完成了融資,目前估值過億。

(二)使用場景

1.完全屬于大學生的交友圈。注冊賬號時必須上傳學生證照片進行實名認證。

2.半匿名社交。公開自己的部分真實身份信息——學校、院系、專業、年級等。

3.個性標簽。用戶可以選擇/創設標簽,標明自己的興趣愛好等情況。

三、研究設計

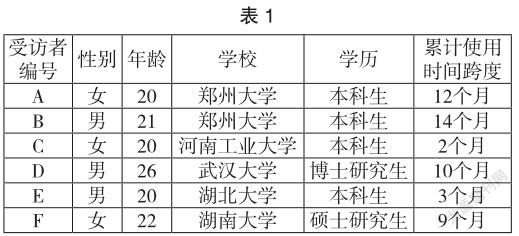

(一)訪談對象的選取(見表1)

(二)訪談進行方式

訪談采用線上訪談和線下訪談相結合的方式,分別對受訪者進行一對一訪談。

A、B和C3位受訪者均采用線下訪談的方式。

D、E和F3位受訪者均采用線上訪談的方式。

四、需要層次理論在Summer用戶中的體現

(一)生理需要

馬斯洛在《動機與人格》中提到:“如果所有的需要都沒得到滿足,并且機體因此受生理需要的主宰,那么其他需要可能會全然消失,或者退居幕后。”[1]生理需要是金字塔底端最根本的需要。

在生理需求方面,用戶并沒有較為直觀的體現,主要表現在APP“交流發現”功能的一些BBS欄目。“同校BBS”滿足了用戶獲取學校日常情況的信息需求,“跳蚤市場BBS”板塊則提供了一個線上二手交易市場。

(二)安全需要

馬斯洛認為,如果較充分地滿足了生理需要,接著就會出現新的需要——安全需要。這種需要表現為人們希望生活在一個安全的、有秩序的環境中,希望能夠保障自己的人身和財產安全[2]。

1.社交對象身份的確定性。Summer的用戶全部都通過實名認證,滿足了用戶一定的安全需要,即交友的對象都是和自己差不多的學生。

現有匿名社交APP很少能做到用戶實名注冊認證,因此Summer的實名認證規定在滿足用戶安全需求方面略勝一籌。將用戶的社交對象限制在學校內,對在校大學生而言安全性大大提升。公開用戶的專業和實際年齡,也能讓用戶在交往中減少顧慮。

2.匿名發布帶來陌生場景中表達上的安全感[3]。沒有來自熟人的現實社會的壓力,用戶可以較少地顧及現實生活中的自我,隨心所欲地表達一些個人的現實感受,甚至進行情感宣泄。

Summer中的社交就像用戶戴著面具在熟悉或陌生的人面前走過一樣。在Summer匿名發布信息的BBS廣場,很多人會討論一些日常不敢在朋友圈談論的事情,更多的用戶會在匿名廣場呈現自己“后臺”的真實一面。

(三)歸屬與愛的需要

馬斯洛提出的需求第三層次是歸屬與愛的需要,處于這一層次的人渴望得到一定社會與團體的認同和接受。

每個人都希望得到關心,借助網絡足不出戶便可社交,Summer就滿足了用戶這一需求。

1.同類群體的歸屬感。Summer用戶可自由加入/創建群組,依據學校/興趣/需求等組成不同的聊天團體。同時,其同校BBS信息發布廣場和以學校為分類依據的漫游聊天系統,更增強了同類學校學生的歸屬感。

2.拓展個人社交圈的需求。Summer的好友推薦和匹配系統是用戶結識新朋友的重要途徑。Summer除了附近好友和漫游好友兩種好友推薦系統外,還擁有“每日緣分”“周末CP”“約玩”“語音匹配”等多種好友匹配機制。

(四)尊重的需要

第四點為尊重的需要,其中包括自尊、自重和來自他人的敬重。

1.個人喜好的尊重。一方面,用戶可以根據自己的需求和喜好訂閱不同的公眾號,也可以申請在Summer上運行自己的公眾號。另一方面,在聊天過程中,用戶可以根據個人喜好將對方歸入“關注”“暗戀”“黑名單”等,也可在隨機匹配時選擇條件進行限制。

2.群體認同和他人尊重。用戶會在BBS的不同模塊發布一些自己擅長、感興趣或者有爭議的內容,得到其他用戶的關注與評論。其中,“點贊”和“評論”功能能使發布者收獲被他人認可的滿足感。

(五)自我實現的需要

當以上需要都得到滿足后,動機便會發展為自我實現的需要。用戶這一方面的需求,主要體現其從旁觀者的角度,對他人的問題進行客觀分析和善意引導。

這一點在Summer的“黑板墻”和“兔子洞”最為常見。匿名社交可以減少較多顧慮,用戶可以更加理性客觀地分析他人的問題,給予善意引導和合理建議。

五、用戶需要滿足的缺失和不足

(一)學校層次成為用戶社交壁壘,用戶陷入社交“繭房”

學校是Summer中最主要的公開信息,無論是漫游聊天還是匿名廣場,Summer都會將用戶的學校公之于眾。特別是漫游社交部分,會將用戶按學校進行分類。雖然加強了本校學生和同層次學校學生的認同感,但也進一步強化了高校的歧視現象。985、211、普通一本、二本等高校劃分標準,成為學生交往選擇的重要參考依據。

Summer用戶一般傾向于和自己同層次學校,或者更高層次學校的學生建立好友關系,但是由于高校歧視現象,和更高層次學校學生社交的需求很難滿足。長此以往,只能和同層次學校的學生交往,用戶很容易陷入自己的社交“繭房”。

(二)缺乏用戶黏性,有匿名無社交

Facebook 的創始人扎克伯格認為,“交流最好基于建立關系的目的”。在匿名的社交活動中,用戶并不能被彼此約束,若沒有優質內容的吸引,再加上離開匿名社區的成本極低,用戶很容易逃離[3]。

Summer的關系連接和群體歸屬僅限于學校,用戶之間缺乏必要的約束,因此大部分用戶僅將其作為休閑娛樂或排解壓力的工具,較長時間才會關注一次。大量用戶長時間不在線的情況,使Summer溝通效率較差,引起更多用戶的不信任和逃離。這樣的惡性循環,形成了APP注冊用戶多,但有效用戶少的情況。

(三)功能過于單一,無法激勵用戶長期使用

Summer的用戶一般會在APP上通過各種方式結交新朋友,一旦雙方希望長期交往,便會轉移到QQ或微信等其他APP。由于Summer的功能僅限于社交,無法滿足用戶其他的日常生活需求,因此用戶在結交新朋友后,往往會選擇轉移甚至逃離。

校園社交APP無法真正融入用戶的日常生活,成為日常社交外的附加品,是用戶無法長期使用的一大重要原因。用戶在使用QQ、微信等APP維系熟人社區的同時,還需使用類似于Summer等匿名社交APP維系匿名社區,多種APP的下載和使用無疑增加了社交的時間和精力成本。

(四)用戶缺乏長期新鮮感,使用問題消磨用戶耐性

制造噱頭和賣點是APP常用的營銷手段,新穎的賣點滿足用戶新鮮感和好奇心的需求,可以幫助APP迅速擴展用戶規模。但用戶極易被吸引和轉移注意力,很難對同一事物保持長久的熱情。Summer已上線三年,但其噱頭和賣點仍然停留于最初的答題交友、半匿名社交,并沒有進一步吸引用戶的實質性更新,用戶極易因長久缺乏新鮮感而出現逃離傾向。

除此之外,Summer作為大學生聯合創業的典型,一樣存在大學生創業的各種不成熟的問題。由于資金限制和研發團隊能力有限,使用期間bug(計算機領域漏洞)頻出,多種問題極容易讓用戶喪失耐心。

六、結語

Summer作為校園社交APP的代表,其發展情況也反映了大部分校園社交APP的現狀。校園社交APP通常將在校大學生作為自己的目標受眾,根據學生的各方面需求,從學生較為重視或者感興趣的方面切入,制造不同的噱頭吸引注意力。

從馬斯洛的需求層次理論來看,目前大部分校園社交APP已經基本上滿足了用戶認識新朋友、擴大朋友圈方面的基本需求,但是在用戶關系的維系方面仍有很多不足。再加上大部分APP是學生創業,開發團隊力量有限,bug頻出和更新速度緩慢等問題也易使用戶喪失耐心。在吸引大量用戶下載后,如何增強用戶黏性,留下用戶,是大部分校園社交APP需要思考的問題。

參考文獻:

[1] 方建移.傳播心理學[M].浙江:浙江教育出版社,2016:227-234.

[2] 張杰,李倍萱.缺失與滿足——從馬斯洛需求層次理論看微信傳媒[J].新西部,2018(05):108-109.

[3] 焦曉潔.國內匿名社交APP發展研究[J].青年記者,2015(32):62-63.

作者簡介:盛潔(1999—),女,河南駐馬店人,碩士在讀,研究方向:數字新聞傳播。