關于電視節目績效度量的探討

摘要:在萬物皆屏的當下,傳統電視行業的競爭愈發殘酷。新媒體的自制節目在互聯網的驅動下跨平臺、多渠道、碎片化的傳播,正在加速電視直播低收視率時代的到來。電視節目績效的度量直接關系著節目的發展和創新,甚至是生存。本文從歷史文獻、傳媒集團現行的度量標準和廣告市場通行的績效度量標準三個維度來綜合分析電視節目績效的度量。

關鍵詞:傳統媒體;節目創新;節目績效

中圖分類號:G222 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2020)22-0103-02

融媒體時代,傳統的直播電視在媒介競爭中的地位持續下降。新媒體自制的節目在互聯網的驅動下跨平臺、多渠道、碎片化的傳播,正在加速電視直播低收視率時代的到來。2016至2019年,在全國廣告市場中,互聯網廣告占整體廣告市場份額的比重持續上升,截至2019年,互聯網廣告所占的份額已經超過了50%。

電視媒體的傳播,實際上是內容領域的傳播。在內容的傳播上,不存在絕對忠實的受眾,沒有好的內容,受眾掉頭就走。5G技術對媒體基礎設施的顛覆再造,移動互聯網帶來的用戶消費習慣改變,內容創作的全社會普及,被解放的媒體生產力所帶來的海量內容供給,這些都漸漸滲透到傳媒行業的方方面面,消費行為的全新變革浪潮一觸即發。電視節目作為傳統媒體最重要的內容載體,節目績效應該如何度量,才能讓自身不在時代的潮流中被淘汰,本文從三個方面進行詳細的論述。

一、文獻中電視節目績效的度量標準

目前,研究學者們對電視節目的績效考核主要是對電視節目進行考核和對員工個人績效目標進行考核。經常被用到的有目標管理法、標桿超越法、關鍵績效指標等。無論是對個人的績效評價,還是對電視節目的整體評價,都是基于以下三個方面考慮的:

第一,基于專業知識和技能的節目績效評價方法。這種節目績效的評價方法,是綜合考慮節目創作人員的知識貯備與從業技能來制定相應的績效評價標準。這種評價方法是參考員工的自身能力,具體是對專業知識和技能進行考評[1];第二,基于行為的節目績效評價方法。這種節目績效評價的出發點,就是行為能夠導致一定的績效,通過對這種特定工作行為的評價來進行制定具體的績效標準。這種評價方式主要被專家學者用來研究節目內生動力,常用的評價標準有員工的出勤率,工作數量、作品質量、創意貢獻等[2];第三,基于結果的節目績效評價方法。這種評價方法通常是在工作結束前就提前設定目標,根據目標結果的完成程度來進行績效考核。為了保證績效目標的實現,為他們提供引導,借助競賽方式來達成既定目標。

以上三種節目績效的度量方法,由于制定標準的初衷不同,所以指標代表的含義也不同,研究學者們根據自己研究的內容和方向會選擇不同的評價方式。

二、廣電傳媒集團對電視節目績效的度量標準

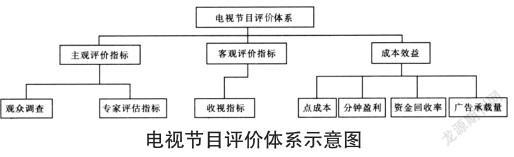

2002年,央視推出了《節目綜合評價體系方案》,這是中國第一套比較完整的績效評價標準,之后各級電視臺也紛紛根據自己的情況制定了績效評價體系。構建這種綜合性評價體系的邏輯是:電視節目需要同時兼顧社會效益和經濟效益。因此,在評價體系中, 既要有與經濟效益密切相關的收視率、收視份額等客觀指標,還要有一些能夠反映社會效益的指標參與其中,比如觀眾滿意度、社會影響力等。這既是一種效果評價機制,也是一種激勵機制和導向機制。中國傳媒大學受眾研究中心曾經對省會城市以上層級的電視機構進行調查,結果發現四分之三的電視臺和電視節目都采用的是多指標、綜合性的評價體系,主要包括主觀指標、客觀指標和成本效益三類(見下圖)[3]。

可以看出,整個體系是根據電視節目在直播時段獲取的傳播效果設計的,節目傳播的外部性并沒有納入考察范圍。在當前的媒介環境中,電視直播時段觀眾流失嚴重。但是新媒體與傳統媒體的聯動,已經成為普遍現象,通過其他渠道收看的觀眾并沒有被統計進來。電視節目同時電視和網絡上播出,已經成為主流播出方式,通過網絡傳播和人際傳播,有些觀眾又會重新回到電視機前,成為新舊媒體的重疊受眾,這些統計數據的缺失會造成整個評價體系出現偏差。為了糾正這些偏差,部分廣電集團在進行績效考核的時候,會在傳統的績效指標之外,增加社會效益的評價,這點十分必要,因為社會影響力指標不僅能夠體現節目的質量,還能反映節目傳播的廣度和深度,以及對輿論的引導能力。

三、廣告市場中通用的績效度量標準

在現代傳媒產業的經濟運營中,電視節目有兩次售賣的過程,一次是將內容出售給觀眾,是對內容版權的出售;一次是將觀眾的注意力出售給廣告商,是對注意力的售賣。

電視節目受眾收視調查行業的興起,源于西方國家電視商業化發展的需求。電視收視率調查成為獲取這些不同層面基本信息的重要渠道,經過市場的不斷檢驗,以收視率為基礎指標的觀眾收視指標體系,被認為是可以客觀度量、評估電視節目與電視廣告傳播效果的量化指標,成為媒介與相關機構進行節目買賣、廣告交易的重要衡量指標,也因此被稱為節目和廣告交易的“通用貨幣”[4]。收視率作為“通用貨幣”在電視市場流通使用的邏輯起點是:觀眾注意力或其所擁有的時間資源是電視市場中的競爭性稀缺資源,觀眾注意力是以電視節目或廣告為載體而體現的。電視媒體通過播出的節目,獲得表現為收視行為的觀眾注意力,并將其出售給廣告主、廣告代理商或節目交易方;而后者通過購買電視的廣告時間,而獲得觀眾注意力,用來推廣自己的產品和服務。

在觀眾注意力或時間資源,從電視媒體售賣給廣告主、廣告代理商或節目交易方的過程中,收視率對占有觀眾時間資源的量化和確定觀眾注意力的實際市場價值具有不可替代的作用。從收視率的定義及計算公式來看,收視率反映了特定電視內容所獲得的觀眾時間資源,占電視觀眾可支配時間資源的比例,而其他相關衍生指標,如毛評點、收視點成本、千人成本等,更是成為評估廣告價值最常見和實用的指標。收視率數據的產生具有嚴格的行業規則與要求,這些必須遵循的規則與要求是讓收視率成為“通用貨幣”的基本前提。從國際上對收視率調查行業的規范來看,收視率調查需符合調查行業的國際化規則及本土規則。

20世紀90年代到21世紀初是電視的黃金時代,電視的覆蓋率高和影響廣泛,曾經創造過很多成功的營銷案例:“有點甜”的農夫山泉;“我就是喜歡”的麥當勞,“年輕一代的選擇”的百事;“我的地盤聽我的”的動感地帶,現在都已經成為整整一代人的集體記憶。碎片化、粉塵化的媒體傳播,伴隨著互聯網時代的到來影響著我們的生活,受眾的注意力被門戶網站、搜索引擎,社交媒體、自媒體、公眾號一點點地分割,長時間的獲得受眾的注意力已經不可能,繼而“精準營銷”應運而生。精準營銷,簡單說就是通過大數據的分析,對受眾的習慣進行畫像,方便廣告商精準地找到目標受眾,并且進行推送。如果說傳統的廣告買的是位置,強制推送;那精準營銷買的就是人,這就是新媒體營銷的核心概念。但是,精準的營銷和實時數據的監測,有時卻并不能帶來很高的產品轉化率。比如,2017年百雀羚曾經為新品“月光寶盒”拍攝了名為《一九三一》的廣告,嘗試性地在自媒體上進行了投放,并且指定在天貓旗艦店上進行預售。廣告投放后不斷被轉發和評論,引發了病毒式的傳播效果,一周的時間,閱讀量超過3000萬。如果只從閱讀量和點贊數來看,百雀羚的廣告創意確實是成功了。但是,與此同時百雀羚新品在天貓的月銷量只有2000多套,銷售轉化率極低,可見高點擊量并沒有給產品帶來實際銷量的提升[5]。

信息碎片化帶來的影響是沒有哪個網站或者網頁能夠覆蓋企業的全部目標客戶,因為這些目標客戶已經被碎片化的信息,分割成幾十萬個不同的群體,而且分布極度不均衡。和傳統廣告相比,新媒體的廣告缺乏強制性,可以設置隨時取消,大部分的廣告都沒有實現強制性的點擊和觀看。最重要的是,新媒體的廣告因為沒有強制收看,就無法保證廣告到達的有效頻次,沒有足夠的觀看數量,受眾就無法對品牌建立真正的認知,并且轉化成購買力。

對于廣告效果的衡量,中國傳媒大學的黃升民教授認為:首先,規模化的覆蓋必須要有,傳統廣告無疑具優勢;其次,到達的頻次,廣告對受眾的影響是通過不斷地重復完成的。這也是為什么百雀羚內容營銷成功,但是商品轉化率卻不高的原因,因為品牌概念沒有在受眾心中樹立起來。根據CTR市場研究公司調查,在麥當勞在線預訂系統中,大量的數據積累監測顯示,預定訂單中只有1%的預訂,來自于在線廣告。說明在線廣告的點擊與銷售的聯系并不緊密。最近兩年,寶潔公司也開始削減在Facebook上“精準投放”的廣告費用,重新加大對電視等傳統媒體的投入。另外,新媒體的廣告投放還存在一個潛在的問題,文章閱讀數量或者節目的點擊率雖然有確切的數據顯示,但是由于數據的統計渠道不同、來源不同,目前還沒有獲得廣告市場廣泛認可的第三方調查公司,大家參考比較多的微博指數、百度指數,也存在數據作假的可能性。因此,還不能成為廣告主和媒體交易的“通用貨幣”[6]。

四、結語

從歷史文獻、傳媒集團現行的度量標準和廣告市場通行的績效度量標準來看,目前以收視率為基礎指標的觀眾收視指標體系,是電視節目和廣告商交易的“通用貨幣”。但是這個收視指標體系,需要其他的指標輔助來綜合評定。目前,在具體操作中還包括收視份額、滿意度調查、傳播效果調查和社會影響力等指標,這一系列指標是電視節目的核心績效標準,也是指導節目創新和發展的標準尺。

參考文獻:

[1] 陳浩,曾向東.平衡計分卡與廣播電視產業績效評估——以南京廣播電視集團為例[J].南京社會科學,2013(5):149-156.

[2] 陳杰.中國電視產業市場結構、行為與績效的SCP范式研究[J].新聞大學,2015(1):106-111.

[3] 陳蕾,李本乾.中國傳媒產業市場結構、行為與績效分析[J].新聞大學,2005(3):43-46.

[4] 方雪琴.廣播電視公共服務績效評估體系的構建[J].現代傳播:中國傳媒大學學報,2011(5):55-58.

[5] 高福安,趙新星.電視媒體績效考核指標體系研究[J].中國廣播電視學刊,2013(5):9-10.

[6] 郭鍇.全球化視域下電視節目模式交易的動態流變與發展趨勢[J].中國廣播電視學刊,2017(10):108-111.

作者簡介:楊笑(1984—),女,山西侯馬人,碩士,主任記者,研究方向:廣播電視新聞。