客車前部結構強度試驗法規和方法研究

俞晶鑫

摘要:高速行駛和大載客量導致客車道路交通事故的致死和致傷率居高不下。本文針對這一現狀,研究中國客車技術標準發展并解讀行業標準《客車前部結構強度要求和試驗方法》,基于該行業標準研究客車駕乘人員的損傷指標及其影響因素和客車前部結構強度試驗方法。

關鍵詞:客車;正面碰撞;前部結構強度;法規;方法研究

0 ?引言

為了提高客車的碰撞安全性,減少駕乘人員在碰撞事故發生后的損傷,世界各國紛紛制訂了針對客車的安全法規以及相應的試驗方法進一步提高客車車身結構安全性能。WP29/GRSG(一般安全性工作組)于2006年就提出聯合國經濟委員會法規(ECE法規)要針對客車正面碰撞制定法規[1]。中國客車協會委員在2009年中國客車學術論壇年會上也首次提出了將要制定《客車正碰撞規定》國家標準的設想并于2017年牽頭制訂了《客車前部結構強度要求及試驗方法》[2]行業標準。本文將基于《客車前部結構強度要求及試驗方法》研究大客車前部結構遷都的試驗要求。

1 ?法規介紹與解讀

1.1 中國客車安全技術標準發展簡介

我國的客車技術標準逐漸與國際接軌,客車安全方面尤為明顯,大部分等同或等效采用了國際標準,由于中國國情的特點,客車安全方面的技術標準仍存在很多不足。

2008~2009年,中國客車標準委員會計劃制定和修訂《客車上部結構強度》等客車相關的技術標準以完善客車安全相關法律法規并制定針對客車安全性能檢測的實驗方法。從而建立和完善中國營運型客車的技術安全法規體系和市場準入標準,形成完整的客車安全檢測技術要求和評價標準。

2012年4月,在交通部公路交通試驗場,某12米總質量為17200kg的全承載式客車以30km/h的試驗車速進行正面100%剛性墻碰撞試驗[3]。

2017年9月8日發布《關于征求行業標準<客車前部結構強度要求及試驗方法(征求意見稿)>意見的通知》。標志著由中國公路學會牽頭制定的行業標準《客車前部結構強度要求及試驗方法》(計劃編號:JT 2014-61)正式進入客車安全技術標準體系。

1.2 《客車前部結構強度要求及試驗方法》標準解讀

1.2.1 法規適用范圍

標準適用范圍是M2類、M3類中的B級和Ⅲ級公路客車(不含公交客車)。客車分類及尺寸等(部分參考GB 15089-2001、GB 15089-2004)。

1.2.2 碰撞試驗技術指標

①試驗碰撞設計速度為30-32km/h,正面重疊率為100%。

②客車碰撞安全性技術要求。

試驗后,駕駛區和副駕駛區應保證駕駛員的生存空間。對于客車乘員的損傷要求如下:1)頭部允許指標HIC應小于500;2)頸部允許指標NIC應小于限制曲線;3)頸部對Y軸彎矩在伸張方向應小于57Nm;4)胸部允許指標(ThAC):胸部合成加速度小于30g;5)大腿允許指標FAC應小于或等于10kN;當力持續作用時間大于20ms時,應小于8kN。

2 ?損傷評價方法研究

2.1 客車正面碰撞中駕乘人員的損傷特點

2.1.1 駕駛員的損傷特點

由于客車前部結構特點以及方向盤布置,客車駕駛員坐姿與乘用車駕駛員坐姿存在加大差異。客車轉向管柱與垂直方向的夾角遠小于乘用車,因此客車駕駛員需要調高自己的坐姿并使上身前傾以方便控制方向盤。客車正面碰撞中如何保證駕駛員的生存空間是客車碰撞安全性的重要評價指標。

2.1.2 客車乘員的損傷特點

目前,客車上使用的乘員約束系統[4],為兩點式安全帶。在客車發生正面碰撞時,乘員因慣性繼續運動,因兩點式安全帶對腹部和髖部的約束作用,使乘員停止前向運動。但乘員上軀干會繞兩點式安全帶發生旋轉,從而與前排座椅發生碰撞造成乘員的頭部和頸部的傷害。乘員損傷的減少不僅與客車乘員約束系統有關,與客車前部結構強度也有關聯。

2.2 客車車身結構安全性評價指標

客車車身結構[5][6]安全性評價指標主要是駕駛區的變形、乘員區的變形和其他尺寸的變形量,如車門對角線變化量、側窗對角線變化量、地板骨架折彎變形量。車門對角線變化量反映碰撞后車門框的變形程度,該項指標的值用來判斷碰撞后車門能否正常開啟,側窗對角線變化量和地板骨架折彎變形量分別反映側窗和地板骨架被折彎變形程度。GB/T 13053-2008《客車車內尺寸》對客車駕駛區進行詳細的定義。

3 ?客車前部結構強度試驗方法研究

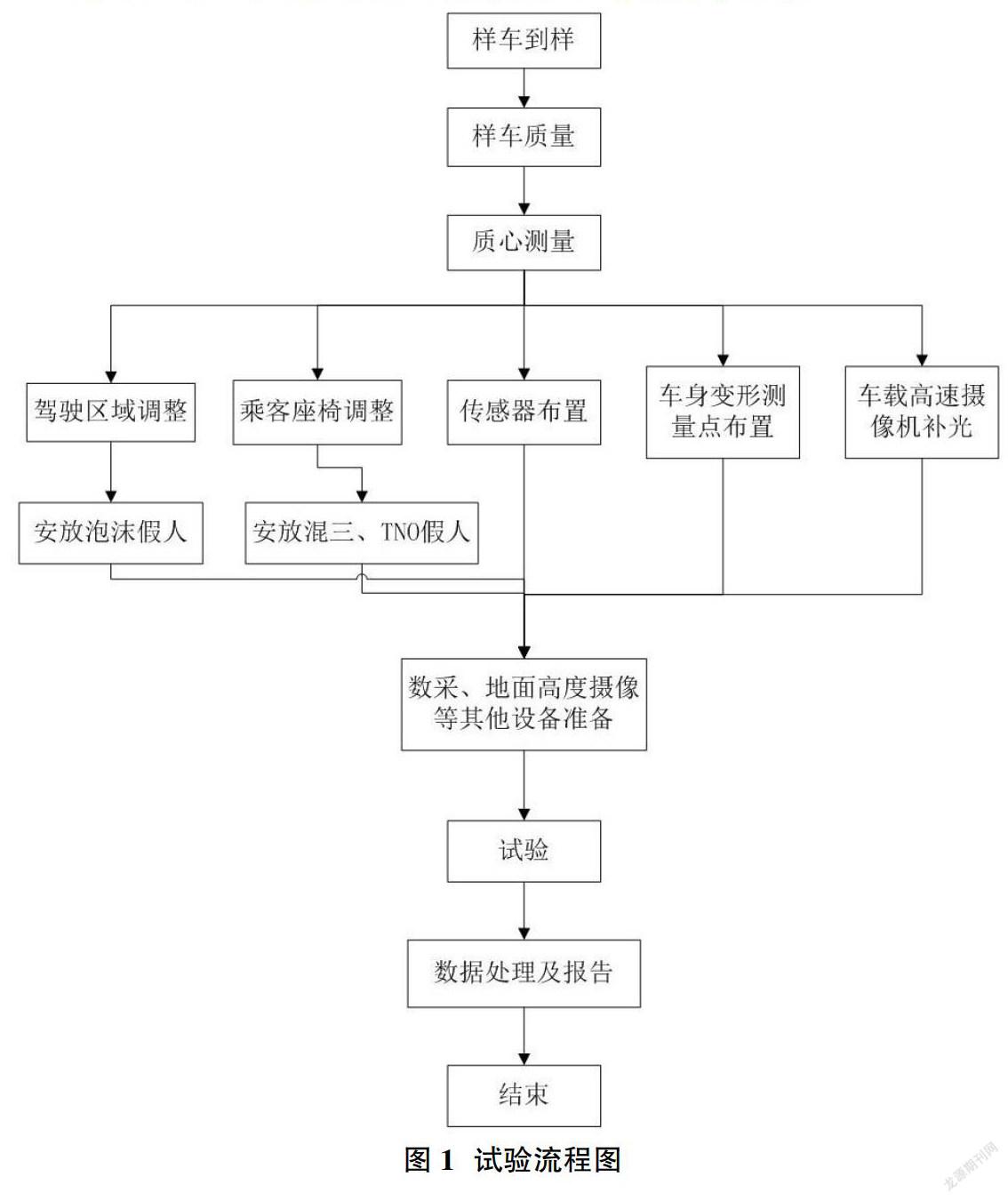

結合國內外客車碰撞安全試驗方法研究,建立客車前部結構強度的試驗方法, 《客車前部結構強度要求及試驗方法》對客車正面碰撞的實驗場地、實驗用車輛以及試驗用假人均有明確的規定。(圖1)

3.1 試驗場地

試驗場地需包含符合客車試驗用的跑道、正面碰撞壁障、試驗牽引系統和其他試驗必須的技術設施。壁障前的跑道長度需大于20m并且保持水平、平坦和光滑。壁障應為剛性壁障,壁障前部寬度不小4m,高度不小于4m且壁障前表面鉛錘,其法線與客車行駛方向的夾角應為0°,壁障表面應覆蓋19mm至21mm厚的膠合板。

3.2 試驗用車輛準備

試驗車輛可不處于“可運行”整備質量狀態,但因保證測試車輛的質心位置、車輛的整備位置以及車輛各部分質量的分布情況與全部完工車輛的狀態一致。

對車輛結構強度、約束隔板、座椅等沒有影響的部件可用其他部件進行替代,需保證車輛的質心位置以及各部分質量的分布狀況不變。

3.3 試驗用假人要求

3.3.1 駕駛區試驗用假人

客車正面碰撞中,為了檢驗駕駛員的生存空間,而普通使用的假人均是由鋁合金和橡膠制作而成并且駕駛區使用的假人不需要考慮自身質量的影響,因此駕駛區使用的假人是身材尺寸與第50百分位男性假人相近的泡沫假人。泡沫假人使用的材料時聚苯乙烯,其密度為0.0169g/cm3,泡沫假人的質量為4.54kg。

泡沫假人的安放規則如下:①試驗后,將人體模型無約束地放置在試驗座椅上,使其對稱平面與試驗乘坐位置的對稱平面相一致。②向后推人體模型膝蓋,使得人體模型的臀部與座椅靠背之間沒有間隙或者人體模型的小腿后部與座椅的前部產生接觸,盡量使上軀干與座椅靠背相接觸。③人體模型“H”點盡量與座椅實際“H”點重合。④固定人體模型與座椅的相對位置。⑤為了便于安裝,可以將座椅調整到最后位置,將解體后的人體模型在座椅上重新安裝,并按步驟(1)-(4)進行調整,然后將座椅前移至中間位置。⑥人體模型的手放在大腿兩側的座墊上,肘部與座椅靠背接觸,兩腿應盡量向前伸開,如可能應平行,腳跟接觸地板。

3.3.2 乘員區試驗用假人

為了研究客車前部結構強度對乘員[7]的損傷影響,須在乘員區放置Hybrid III 50%假人。假人在乘員區布置規則如下:①在車輛緊鄰前部約束隔板的第一排乘客座椅的每個座位,第三排更靠前的一側乘客座椅的每個座位上,各安放一個假人;②對于B級客車,左側乘客座椅:如果駕駛員座椅與緊鄰其后第一排乘客座椅之間有約束隔板,則在該第一排乘客座椅的每個座位上各安放一個假人,并同時還須在第二排乘客座椅靠窗位置安放一個假人;否則,則只在該第一排乘客座椅靠窗位置安放一個假人,并同時還須在第二排乘客座椅的每個座位各安放一個假人。

4 ?總結

本文分析了客車在公共交通中的重要性以及客車參與的道路交通事故的重要性;介紹了中國客車技術標準的發展并針對性的解讀《客車前部結構強度要求及試驗方法》這一行業標準;介紹研究了駕駛區駕駛員生存空間系數SP和乘員區乘員頭部、頸部、胸部和腿部損傷評價指標及其影響因素;基于《客車前部結構強度要求及試驗方法》研究客車前部結構強度試驗用場地、試驗用車輛和試驗用假人。本文對客車前部結構強度的行業標準的解讀和試驗方法的研究有利于完善客車前部結構強度試驗方法和與客車前部結構相關的其他客車安全性研究。

參考文獻:

[1]代偉良.營運客車前部結構安全性評價技術研究[D].長安大學,2015.

[2]《客車前部結構強度要求及試驗方法》標準制定進展[J].客車技術與研究,2016,38(04):62.

[3]賀志瑛.大客車正面碰撞安全性技術研究[D].長安大學,2016.

[4]黎勇.基于乘員保護的某客車正面碰撞安全性分析[D].廈門理工學院,2016.

[5]左敏.微型客車正面碰撞結構耐撞性仿真與優化設計[D].湖南大學,2011.

[6]吳長風,那景新,楊佳宙,蘇亮,盧琳兆.客車正面碰撞車身結構耐撞性分析與改進[J].客車技術與研究,2018,40(04):4-7.

[7]夏秀岳.汽車正面碰撞結構耐撞性與乘員保護關系研究[D].重慶大學,2008.