基于核心素養的區域地理教學方法

孫成利

《普通高中地理課程標準(2017修訂稿)》中提到的地理學科核心素養包括人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力等[1]。基于培養學生核心素養考慮,筆者通過建立區域地理學習模型、比較不同區域、遷移運用所學案例等方法開展區域地理教學。學生在建模、比較和遷移學習區域地理中訓練綜合思維,提升區域認知,形成科學的人地協調觀。

一、建模-訓練綜合思維

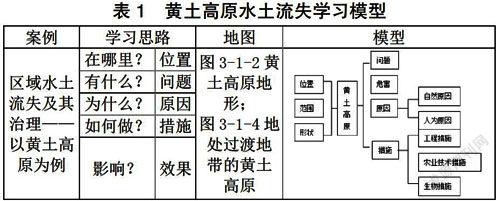

地理學(geography),是研究地理要素或者地理綜合體空間分布規律、時間演變過程和區域特征的一門學科,是自然科學與人文科學的交叉,具有綜合性、交叉性和區域性的特點[2]。人類生存的地理環境是一個整體,需要人們用綜合思維去分析問題,包括時空綜合,自然和人文要素綜合。地理學包含這些問題:它在哪里?它是什么樣子的?它為什么在那里?它是什么時候發生的?它產生了什么作用?怎樣使它有利于人類和自然環境?上述問題可以簡化為:“在哪里?有什么?為什么?如何做?影響如何?”本文以這些問題為基點,建立區域地理學習的模型,以黃土高原水土流失為例(如表1)。

地圖是地理學的“第二語言”,首先,出示不同尺度的區域地圖并詳細解讀。一幅圖往往承載了大量的信息,如何將這些內容解讀出來是一種能力。學習一個新的專題時,出示案例中提到的不同尺度,不同功能的區域地圖,引導學生分析地理位置對黃土高原水土流失的影響。

其次,提供區域地理不同專題的學習“模型”,訓練學生的綜合思維。綜合思維是指人們運用綜合的觀點和方法認識地理環境的思維品質和能力[3]。以黃土高原水土流失一課為例,“危害”中除了分析黃土高原水土流失對本區的危害,還分析水土流失對黃河下游的影響。“原因”中綜合分析黃土高原水土流失的自然原因、人為原因。“措施”以小流域綜合治理為例,綜合運用三大類措施。該模型體現了要素的綜合、時空的綜合和地方的綜合,三者是相互聯系的。

“建模”可以幫助學生熟悉每個專題的核心內容,使得看似零散的內容組織化、條理化、結構化,提綱挈領。便于學生“舉一反三”。

二、比較—加強區域認知

《普通高中地理課程標準(2017修訂稿)》的課程目標之一是:“學生能夠運用區域綜合分析、區域比較、區域關聯等方法認識區域,形成簡要評價區域現狀和發展的能力”[4]。

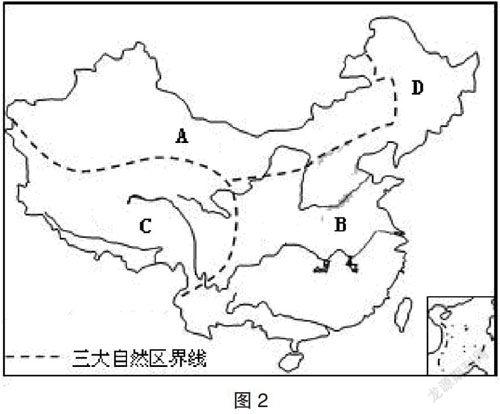

比較不同的區域,既是學習區域地理要掌握的基礎知識,也是學習區域地理的一種方法。通過相同專題不同地區的比較,不同專題相似內容的比較等等,在比較中區分,在比較中融合。在比較中,學會具體問題具體分析。教學中,以地圖為依托,根據需要,累積疊加相關內容。下面以農業可持續發展專題為例加以介紹,首先,根據地圖中字母所在的位置,判讀不同自然區的名稱。其次,根據要求填寫表格。

設問1:同樣分布于河谷地帶的種植業,在西北干旱半干旱區和青藏高寒區原因有何不同?

答:西北干旱半干旱區的河谷地帶,水源較充足;青藏高寒區的河谷地帶,熱量較充足。

設問2:同樣是“光照充足、晝夜溫差大”,西北干旱半干旱區和青藏高寒區原因是否相同?

答:不同。西北干旱半干旱區是因為深居內陸、遠離海洋;青藏高寒區是因為海拔高,空氣稀薄,大氣對太陽輻射的削弱能力弱。

設問3:同樣是“熱量不足”,青藏高寒區和東北地區原因是否一樣?

答:不一樣。青藏高寒區是因為海拔高;東北地區是因為緯度高。

多角度比較,引發學生思維碰撞。突出因果關系,使學生知其然,知其所以然。

三、遷移-滲透人地協調觀

區域地理的學習,并非是學習某一具體案例,而是引導學生思考面對不斷出現的人口、資源、環境和發展問題,人類如何在開發區域的同時保護區域生態環境,樹立人地協調觀,協調好人地關系,使資源可持續利用。例如,如何開發一個區域的礦產資源,如何治理一個區域的生態問題,如何綜合開發某一流域等等,使學生能夠運用案例中習得的方法和思路,分析與之相似的其他區域。“人地協調觀”素養有助于人們更好地分析、認識和解決人地關系問題,成為和諧世界的建設者[5]。

以2011年江蘇省學業水平測試一道綜合題為例,引導學生遷移運用所學內容。圖4為“我國南方某區域示意圖”。讀圖完成下列各題。

(1)上世紀50年代后,P湖泊面積曾迅速縮小。其主要原因是:上游山區植被破壞嚴重, _加劇,入湖泥沙多。

(2)與圖示西南部地區相比,東北部地區河流開發在和方面更具優勢。

(3)請從流域綜合整治的角度分析,圖示西南部地區應采取哪些措施促進區域發展。

解析:圖示中的河流不是教材中學的任何一條具體的河流,面對全新的流域地形圖,第一步,分析該區域地形特點,判斷河流的流向、河流的上游和中下游。由圖可知,地勢西南高、東北低,所以圖示區域西南為河流上游,東北為河流的中下游。第二步,類比長江流域綜合開發的案例,河流上游河段可以開發水能資源、旅游資源;中下游河段可以開發航運、灌溉、養殖、旅游等功能,據此解答第2小題。第3小題,流域綜合整治包括開發優勢和治理問題(見表1的模型)。圖示,西南地區為河流的上游,類比長江上游綜合開發的案例,上游地區開發方向是開發水能資源、發展立體農業、旅游業、林業;面臨的問題是水土流失,因此,需要植樹造林、保持水土。

此題,能否遷移運用“流域綜合開發—以長江為例”的思路和方法很重要,對學生能力的要求較高。該題也為區域地理的教學指引了方向,即從關注具體的案例和知識,轉向關注綜合分析問題的核心能力以及如何實現區域可持續發展的人地協調觀。

參考文獻

[1] [3][4][5].中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018

[2] 百度百科.https://baike.baidu.com/