臍療聯(lián)合熱敏灸治療腹瀉型腸易激綜合征的療效觀察

范憲華

【摘 要】 目的:探究與分析臍療聯(lián)合熱敏灸治療腹瀉型腸易激綜合征的療效。方法:選取我院自2017年5月至2019年5月收治的68例腹瀉型腸易激綜合征患者,采取隨機(jī)數(shù)字表法分為對(duì)照組與觀察組,每組各34例,對(duì)照組給與熱敏灸治療,觀察組在對(duì)照組基礎(chǔ)上加用臍療治療,對(duì)比兩組患者臨床療效、腸道癥狀尺度表評(píng)分(BSS)、P 物質(zhì)( SP) 和 5 - 羥色胺( 5 - HT)水平。結(jié)果:觀察組與對(duì)照組相比臨床總有效率較高,組間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。兩組治療后與治療前相比BSS評(píng)分較低、SP及5-HT水平降低,觀察組治療后與對(duì)照組治療后相比上述指標(biāo)改善更加顯著,組間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論:臍療聯(lián)合熱敏灸治療腹瀉型腸易激綜合征的臨床療效顯著,能夠改善BSS評(píng)分,調(diào)節(jié)SP及5-HT水平。

【關(guān)鍵詞】 臍療;熱敏灸;腹瀉型;腸易激綜合征

【中圖分類號(hào)】 R543 ? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】B ? 【文章編號(hào)】1005-0019(2020)17-082-01 ?腹瀉型腸易激綜合征臨床上多表現(xiàn)出腹痛、腹部不適感或排便習(xí)慣改變等癥狀,被認(rèn)為是一種慢性胃腸道功能紊亂性疾病[1]。據(jù)調(diào)查資料顯示,腹瀉型腸易激綜合征在我國(guó)范圍內(nèi)的發(fā)病率可達(dá)5%以上,且隨著近年來(lái)生活水平及質(zhì)量的不斷提高,腹瀉型腸易激綜合征的發(fā)病率隨之升高,對(duì)患者的生活質(zhì)量造成了較大的影響[2]。曾有研究報(bào)道指出,SP及5-HT水平的失調(diào)能夠?qū)е赂篂a型腸易激綜合征患者胃腸激素失調(diào),引起疾病的發(fā)生發(fā)展[3]。現(xiàn)我院將熱敏灸治療與加用臍療治療分別應(yīng)用于腹瀉型腸易激綜合征患者中,旨在取得較好的效果,結(jié)果總結(jié)報(bào)告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院自2017年5月至2019年5月收治的68例腹瀉型腸易激綜合征患者,采取隨機(jī)數(shù)字表法分為對(duì)照組與觀察組,每組各34例,對(duì)照組中男18例,女16例,年齡22至62歲,平均年齡為(41.25±6.24)歲,病程3至12個(gè)月,平均病程為(6.54±0.58)個(gè)月。觀察組中男20例,女14例,年齡21至60歲,平均年齡為(40.36±5.98)歲,病程2至10個(gè)月,平均病程為(6.27±0.64)個(gè)月。兩組一般資料無(wú)明顯差異,具有可比性。

1.2 方法 對(duì)照組給與熱敏灸治療,方法為:穴位選擇天樞穴、中脘穴、下腕穴、關(guān)元穴、氣海穴,根據(jù)患者的具體病情增加脾俞穴、胃俞穴、腎俞穴及大腸俞穴,按照以下四個(gè)步驟進(jìn)行操作,首先進(jìn)行回旋灸2min進(jìn)行溫?zé)峋植繗庋S后使用雀啄灸2min加強(qiáng)敏化,循經(jīng)往返灸2min以激發(fā)經(jīng)氣,再給予溫和灸以發(fā)動(dòng)感傳,達(dá)到開通經(jīng)絡(luò)的目的。當(dāng)穴位出現(xiàn)透熱、擴(kuò)熱、傳熱等感傳時(shí)則認(rèn)為是熱敏化穴,對(duì)所出現(xiàn)的所有熱敏化穴進(jìn)行探查之后,選擇1至3個(gè)熱敏穴給予灸療直至感傳消失。治療時(shí)間通常在數(shù)分鐘至1小時(shí)之間,每日治療1次,以10日為1個(gè)療程,連續(xù)治療3個(gè)療程。

觀察組在對(duì)照組基礎(chǔ)上加用臍療治療,方法為:選擇12g的防風(fēng)、各10g的人參、五倍子、茯苓及龍骨,各6g的白芍及白術(shù),將上述藥材烘干之后研磨成細(xì)末,裝入瓶中備用。每日取2至3g,用醋調(diào)和成膏狀敷貼在神闕穴,后使用紗布覆蓋,并用膠布對(duì)其固定。療程同對(duì)照組。

1.3 療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)比兩組患者臨床療效、腸道癥狀尺度表評(píng)分(BSS)、P 物質(zhì)( SP) 和 5 - 羥色胺( 5 - HT)水平。

1.3.1 療效參考《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》判斷[4],分為痊愈、顯效及好轉(zhuǎn)共三個(gè)等級(jí),以痊愈及顯效之和作為總有效。

1.3.2 BSS量表共包括5個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目,分別為腹痛、腹痛時(shí)間、腹痛程度、排便情況及生活干擾,每個(gè)項(xiàng)目得分在0至100分之間,滿分共500分,得分越高說(shuō)明病情越重。

1.3.3 SP及5-HT水平 抽取患者靜脈血5ml后,行離心處理,取上層清液之后采用酶聯(lián)免疫吸附法(ELISA)測(cè)量。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理 采用SPSS18.0統(tǒng)計(jì)軟件分析數(shù)據(jù)。計(jì)數(shù)資料采用χ2檢驗(yàn),計(jì)量資料以均數(shù)± 標(biāo)準(zhǔn)差(x±s)表示,計(jì)量資料采用t檢驗(yàn),以 P<0.05代表有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

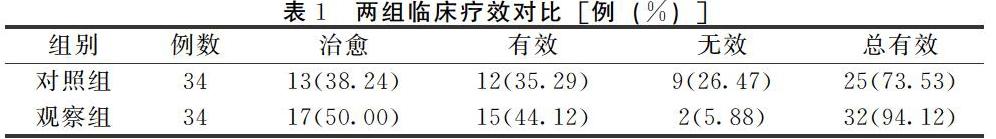

2.1 兩組臨床療效對(duì)比 觀察組與對(duì)照組相比臨床總有效率較高,組間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

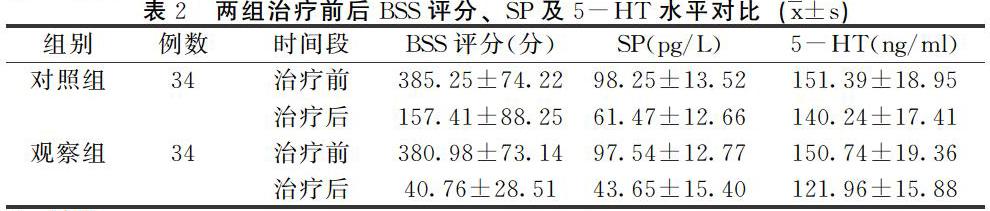

2.2 兩組治療前后BSS評(píng)分、SP及5-HT水平對(duì)比 兩組治療前相比BSS評(píng)分、SP及5-HT水平無(wú)明顯差異(P>0.05)。兩組治療后與治療前相比BSS評(píng)分較低、SP及5-HT水平降低,觀察組治療后與對(duì)照組治療后相比上述指標(biāo)改善更加顯著,組間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

腹瀉型腸易激綜合征作為臨床上一類發(fā)病率較高的胃腸功能紊亂性疾病,多表現(xiàn)出不同程度的腹脹、腹痛及腹瀉等癥狀,易表現(xiàn)出持續(xù)性發(fā)作,對(duì)患者的生活質(zhì)量帶來(lái)嚴(yán)重的影響。有研究報(bào)道指出,引起腹瀉型腸易激綜合征的發(fā)病機(jī)制較多,包括胃腸動(dòng)力障礙、神經(jīng)-免疫-內(nèi)分泌網(wǎng)絡(luò)機(jī)制異常、腸道感覺異常等,其中SP及5-HT作為可代表神經(jīng)、內(nèi)分泌機(jī)制中的常見代表因子[5]。其中SP作為一種神經(jīng)遞質(zhì)調(diào)節(jié)因子,通過(guò)促進(jìn)增加胃腸道蠕動(dòng),對(duì)笑話平滑肌的收縮產(chǎn)生較強(qiáng)的促進(jìn)作用,從而對(duì)小腸及結(jié)腸黏膜進(jìn)行刺激,分泌出更多的水及電解質(zhì)。5-HT則是通過(guò)對(duì)腸道平滑肌運(yùn)動(dòng)進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),誘導(dǎo)環(huán)磷酸腺苷生成的同時(shí)對(duì)氯離子外流進(jìn)行有效的促進(jìn),從而促進(jìn)釋放出各種遞質(zhì)以促進(jìn)腸道分泌,對(duì)大便形狀進(jìn)行調(diào)節(jié)[6]。

現(xiàn)代中醫(yī)認(rèn)為,腹瀉型腸易激綜合征屬于腹痛、泄瀉等范疇,多與先天不足、情志不暢、脾胃運(yùn)化失健、飲食所傷有關(guān),因此,在治療該病時(shí)需要以溫腎固本、健脾養(yǎng)胃、燥濕止瀉為主要原則。熱敏灸作為一種中國(guó)最古老的治療方式,應(yīng)用較為廣泛,現(xiàn)代中醫(yī)研究指出,由于腧穴具有著獨(dú)特的敏化特征,能夠充分反映出疾病及治療疾病的功能,通過(guò)針灸刺激敏化態(tài)的腧穴,能夠產(chǎn)生較大的反應(yīng),更好的調(diào)節(jié)了人體內(nèi)源性的反饋調(diào)節(jié)功能,達(dá)到更好的治療疾病的目的。另外,中醫(yī)將臍作為神闕穴,刺激該穴位可具有較強(qiáng)的溫通元陽(yáng)、化濕消積及運(yùn)腸胃氣機(jī)等功效,加之臍下并無(wú)脂肪組織,但有豐富的靜脈網(wǎng)以及腹下動(dòng)脈分支,具有較強(qiáng)的滲透力,在此處應(yīng)用藥物更容易被吸收而進(jìn)入到體循環(huán)內(nèi),具有較高的臨床優(yōu)勢(shì)。結(jié)合本次結(jié)果顯示,臍療聯(lián)合熱敏灸治療腹瀉型腸易激綜合征可獲得更好的臨床療效,BSS評(píng)分也明顯降低,SP及5-HT水平也明顯降低,證實(shí)了兩種方法聯(lián)合治療的應(yīng)用價(jià)值,更好的緩解臨床癥狀及體征,充分發(fā)揮了祛風(fēng)除濕、活血止痛、溫經(jīng)通絡(luò)等功效。

綜上所述,臍療聯(lián)合熱敏灸治療腹瀉型腸易激綜合征的臨床療效顯著,能夠改善BSS評(píng)分,調(diào)節(jié)SP及5-HT水平。

參考文獻(xiàn)

[1] 方亮,張凡勇,吳繼雄. 腸易激綜合征患者結(jié)直腸黏膜降鈣素基因相關(guān)肽和 P 物質(zhì)表達(dá)及與臨床癥狀的相關(guān)性[J]. 疑難病雜志,2017,16( 1) : 64 - 67.

[2] 中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)脾胃病分會(huì). 腸易激綜合征中醫(yī)診療共識(shí)意見[J]. 中華中醫(yī)藥雜志,2010,25 ( 7) : 1062 - 1065.

[3] 高春波. 參苓白術(shù)散加艾灸治療腹瀉型腸易激綜合征的臨床觀察[J]. 陜西中醫(yī),2016,37 ( 8) : 944 - 945.

[4] 張狄,吳華軍,李鵬,等. 溫和灸大腸俞募穴治療腹瀉型腸易激綜合征臨床觀察[J]. 浙江中西醫(yī)結(jié)合雜志,2016,26( 12) : 1096 - 1098.

[5] 譚振云,張正,賈超,等. 點(diǎn)穴配合針刺治療腹瀉型腸易激綜合征[J]. 吉林中醫(yī)藥,2016,36( 8) : 841 - 843.

[6] 王磊,張盛. 頭針聯(lián)合體針治療腹瀉型腸易激綜合征療效觀察[J]. 上海針灸雜志,2016,35( 4) : 405 - 407.