金融科技對普惠金融“悖論”的影響

——基于中國銀行業風險承擔水平的證據

龔曉葉 李穎

(1.重慶工商大學工商管理學院,重慶 400067;2.深圳市投控資本有限公司,廣東 深圳 518048)

一、引言

金融科技(FinTech)是互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興信息技術驅動的金融創新,通過創造新的業務模式與技術應用,對金融市場、金融機構和金融服務提供造成顯著影響(FSB,2016)[3]。近年來,金融科技在全球興起,帶來信息技術與金融行業的新一輪融合。金融科技的形態也從電子金融、互聯網金融發展至智能金融階段,并催生出開放銀行(open bank)、財富科技(WelthTech)、保險科技(InsurTech)等新興金融業態。在技術引領、資金推動和政策鼓勵下,我國金融科技產業得到充分發展。2018年我國金融科技投融資金額達255億美元,幾乎占據全球一半份額1,金融科技成為我國金融業發展中新的制高點(鄭南磊,2017)[32]。

以往相關研究聚焦于金融科技創新如何影響商業銀行風險承擔水平以及金融科技如何促進普惠金融發展。一方面,金融科技產業的迅猛發展對傳統金融業尤其是商業銀行的發展戰略、客戶渠道、融資方式等方面產生重大影響(宮曉林,2013)[7]。總體上看,互聯網、人工智能、大數據等技術應用在提升金融機構效率、緩解信息不對稱等方面發揮了積極作用,但新技術催生的新業態也導致了金融機構業務屬性模糊、資金成本被動抬高、監管套利帶來道德風險等諸多問題,給金融監管帶來新的挑戰(陳娟和熊偉,2019;王聰聰等,2018;袁康和鄧陽立,2019;李敏,2019)[5][23][28][17]。另一方面,金融科技企業在傳統金融難以覆蓋的領域提供金融服務,通過覆蓋“利基”市場,服務“長尾”人群,降低了金融服務的門檻,擴大了金融服務的邊界范圍,提高了金融服務的可得性。早在2016年的G20國際峰會上,我國就提出利用金融科技推動普惠金融發展的倡議。金融科技在我國被寄予了促進普惠金融發展的厚望。

但相關研究有以下問題亟待厘清:一是不同類型的金融科技創新如何影響商業銀行風險承擔水平。以往研究主要集中在互聯網金融如何影響商業銀行的風險承擔行為。但隨著金融科技創新內涵的不斷豐富,金融科技業態逐漸分化為以互聯網金融為代表的“Fin+Tech”模式,和以技術賦能為特征的“Tech+Fin”模式。基于金融功能觀的視角,前者屬于金融中介范疇,其作用是面向公眾發揮投融資、支付清算等金融功能,并在用戶體驗等方面發揮獨特優勢;后者屬于企業服務范疇,其并不直接面向公眾,而是面向銀行等金融機構提供服務,旨在幫助其提升效率與體驗,降低成本與風險。因此,需要甄別不同類型的金融科技創新對商業銀行的影響。二是金融科技是否破除普惠金融“悖論”。發展普惠金融需要同時滿足金融服務的可得性(即為“普”)、可負擔性(即為“惠”)以及普惠金融機構的商業可持續性(即為“金融”而非“轉移支付”)。但傳統普惠金融機構的商業可持續性與金融服務的普惠性存在一定矛盾,帶來模式漂移等問題(趙建,2018)[30]。“普惠性”與“商業可持續性”難以兼得,是信息不對稱下無差別擴大金融服務范圍所致(陸磊,2014)[19]。金融科技企業相對傳統金融機構在數據、信息的收集與處理方面存在優勢,有利于緩解信息不對稱,為破除普惠金融“悖論”提供了重要思路。

從普惠金融的角度切入,本文將分析金融科技對銀行風險承擔的影響;并實證檢驗金融科技是否真正通過破除普惠金融“悖論”降低商業銀行的風險承擔,還是僅僅通過監管套利將相關隱性成本轉嫁給商業銀行,提高了商業銀行的風險承擔。在普惠金融背景下,研究金融科技企業對商業銀行的影響具有非常重要的理論與現實意義。

二、文獻綜述

(一)金融科技如何影響商業銀行風險承擔

傳統上,商業銀行風險承擔行為受到銀行資本(徐明東和陳學彬,2012;江曙霞和陳玉嬋,2012)[26][14]、貨幣政策(張雪蘭和何德旭,2012;方意等,2012)[29][6]、影子銀行(胡利琴等,2016)[13]、利率市場化(項后軍和閆玉,2017)[25]、同業監管套利(于博和吳菡虹,2020)[27]等因素的影響。近年來,隨著金融科技的發展,其對商業銀行風險承擔的影響得到學者關注。學者們主要是從銀行業競爭的角度研究上述命題,認為金融科技沿襲了互聯網金融為銀行業引入“鲇魚效應”(喬海曙和李穎,2014;郭品和沈悅,2015;郭品和沈悅,2015)[20][11][12]的特點,撬動了利率市場化水平(汪可,2018)[22],加劇銀行間對優質客戶的競爭,提高了銀行風險承擔水平。如孫旭然等(2020)[21]指出金融科技發展加劇了銀行競爭,并推動銀行信用結構和期限結構的調整,提升了銀行的風險承擔水平。但金洪飛等(2020)[15]通過篩選如“大數據風控”“反欺詐模型”等關鍵詞,構建了商業銀行金融科技運用指數,發現商業銀行對金融科技的運用降低了其風險承擔水平,得出了與上述文獻相反的結論。

上述研究結論存在一定矛盾,主要是因為不同學者對金融科技的理解存在差異。實際上,金融科技對銀行業的影響存在“雙刃劍”效應。從對銀行業務端的影響看,金融科技的“鲇魚效應”更加突出;從對銀行技術端的影響看,金融科技的“技術溢出”效應更明顯。此外,金融科技具有第三方依賴突出、網絡安全隱患加劇、法律真空與監管套利等操作性風險。從宏觀層面看,其可能增強金融系統的順周期性,造成市場過度波動、加快風險傳播速度,對監管機構帶來挑戰(FSB,2016;李文紅和蔣則沈,2017)[3][18]。金融科技企業無需申請金融牌照即可開展金融業務,在與金融機構的競爭中占據監管套利帶來的優勢,這也是金融科技企業早期快速發展的重要驅動因素。此外,金融科技企業低利潤率、輕資產、高增長的特征(趙鷂,2016)[31],也讓信息科技風險、操作風險更為突出,造成潛在系統性風險。

綜上,金融科技可能成為銀行風險承擔的新渠道。上述文獻均是將金融科技企業作為商業性金融機構看待,忽略了其“小額、分散、普惠”的重要性質。因此,從普惠金融視角研究金融科技對商業銀行風險承擔的影響,是對上述相關研究的有益補充。

(二)普惠金融“悖論”與銀行風險承擔

1.普惠金融“悖論”

發展普惠金融旨在解決金融排斥、提高金融包容,以可負擔的成本為有金融服務需求的小微企業和低收入人群提供適當、有效的金融服務(中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會,2019)[33]。學者們主要從以下方面論證傳統金融機構發展普惠金融存在“悖論”:一是資金來源與資金運用的雙重“普惠”存在“悖論”。金融服務的需求方(貸款人或小微企業)希望以低成本獲得金融服務,而金融服務的實際供給方(即存款人或投資者)則希望以高收益提供金融服務,即資金來源與資金運用的雙重“普惠”帶來的矛盾(陸磊,2014)[19]。二是普惠金融“目標偏移”帶來的悖論。一方面,金融包容與商業可持續難以平衡,可能偏離普惠的目標。在偏遠地區和農村地區,人均收入低,產業結構單一,基礎設施落后,金融服務提供者難以盈利。在城鎮地區,金融服務提供者也面臨著信息不對稱、抵押物缺乏、信用信息不全、服務成本高等問題(中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會,2019)[33]。此外,相關研究也指出,受資源配置效率低下、農村貸款“精英俘獲”以及金融知識匱乏等影響,銀行服務包容性的提高沒有反映出明顯的益貧性(李建軍和韓珣,2019)[16]。金融包容與商業可持續的目標存在一定沖突。另一方面,無差別擴大普惠金融的受眾,可能讓普惠金融異化為轉移支付手段,存在成本承擔者和獲利者(王穎和曾康霖,2016)[24]。基于此,傳統金融機構可能在發展普惠金融的過程中承擔了隱性成本。

2.普惠金融與銀行風險承擔

國內外大部分文獻論證了普惠金融在促進家庭福利和經濟增長中的積極作用,但很少有文獻涉及普惠金融對銀行風險承擔的影響。國外相關文獻指出了普惠金融對于銀行穩定性的影響并不確定。正面影響方面,通過接觸更多客戶,銀行可以獲得充足的廉價零售存款,同時減少對不穩定的批發融資的依賴(Demirgü?-Kunt and Huizinga,2010)[2]。增加與客戶的接近程度可以幫助銀行減少信息不對稱,并創造更具創新性、價格合理且低成本的融資模式,降低邊際成本。因此,更廣泛的銀行客戶群將銀行資產負債表擴展到新的業務領域,使其風險更加多元化,并具有抵御意外損失的彈性(Ahamed and Mallick,2019)[1]。負面影響方面,Khan(2011)[4]指出無差別地擴大金融包容范圍會降低銀行借貸標準。這也是次貸危機發生的重要原因之一。因此,具體到我國的情況,普惠金融如何影響銀行風險承擔需要進一步進行 論證。

三、理論分析與研究假設

(一)普惠金融與商業銀行風險承擔

商業銀行針對普惠金融群體尚未建立完善的風險定價機制,制約普惠金融發展的成本收益不對稱問題也尚未解決(中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會,2019)[33],這就凸顯了擴大金融包容與維持商業可持續性之間的“悖論”,普惠金融服務可能呈現出高風險、高成本和低收益的特征。具體而言,普惠金融服務的風險定價由資金成本、運營成本和風險溢價構成(谷澍,2019)[8]。資金成本方面,商業銀行開展普惠金融業務,可以接觸更多客戶并獲得一定的零售存款,減少對不穩定的批發性融資的依賴,增強資金來源的多元性和穩定性,有利于降低資金成本。運營成本方面,商業銀行通過在金融服務欠發達地區鋪設物理服務網點,打通金融服務“最后一公里”,降低了交易成本,提高了金融可得性。但上述金融基礎設施的搭建會耗費大量的銀行資本,提高運營成本,對應的收益卻存在較大不確定性和滯后性。風險溢價方面,普惠金融的服務對象具有抵押物缺乏、信用信息不全等特征,信息不對稱帶來的風險溢價程度較高,推高了銀行的服務難度。

因此,盡管商業銀行開展普惠金融業務將獲得資金多元化帶來的收益,但也面臨較高的運營成本和風險溢價,難以從理論上判斷普惠金融對商業銀行風險承擔的綜合影響。當商業銀行可以實現收益覆蓋風險、保本微利的風險定價機制時,發展普惠金融有利于降低其風險承擔水平;當商業銀行形成高利率覆蓋高風險的風險定價機制時,其不具有商業可持續性,發展普惠金融將會提高其風險承擔水平。此外,銀行在規模上的異質性也對其普惠金融服務的風險定價機制產生影響。表1對不同規模銀行的普惠金融服務定價機制進行了分析。大型銀行主要在控制運營成本方面具有相對優勢,通過實施普惠金融貸款內部資金轉移定價等優惠政策,可以進一步完善成本分攤和收益分享機制(中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會,2019)[33],提高其商業可持續性。

因此,本文提出如下假設:

假設1:整體上看,商業銀行發展普惠金融對其風險承擔水平的影響并不確定。當商業銀行可以實現收益覆蓋風險、保本微利的風險定價機制時,發展普惠金融有利于降低其風險承擔水平;反之,發展普惠金融將會提高其風險承擔水平。

假設2:發展普惠金融提高了銀行的運營成本,這對銀行風險承擔產生了間接的激勵。大型銀行相對中小銀行在控制運營成本方面具有優勢,抬升運營成本對大型銀行風險承擔的間接激勵小于中小銀行。

(二)金融科技、普惠金融與商業銀行風險承擔

從金融科技發展的不同階段看,其與商業銀行之間大致呈現了“補充 競爭 競合”的態勢。金融科技發軔于對傳統金融的“補充”。金融科技企業在傳統金融難以覆蓋的領域提供金融服務,通過覆蓋“利基”市場,服務“長尾”人群,降低了金融服務的門檻。隨著金融科技發展普惠金融的不斷深入,金融科技涉足傳統金融領域與其展開“競爭”的現象愈發明顯。尤其是以互聯網金融為代表的“Fin+Tech”模式帶來的銀行“存款搬家”,將金融科技對商業銀行的沖擊推到了頂峰。現階段,金融科技與商業銀行不僅存在競爭,越來越多基于“Tech+Fin”模式的金融科技企業選擇與商業銀行在數字化、信息化、智慧化等方面進行合作。

表1 商業銀行普惠金融服務風險定價機制

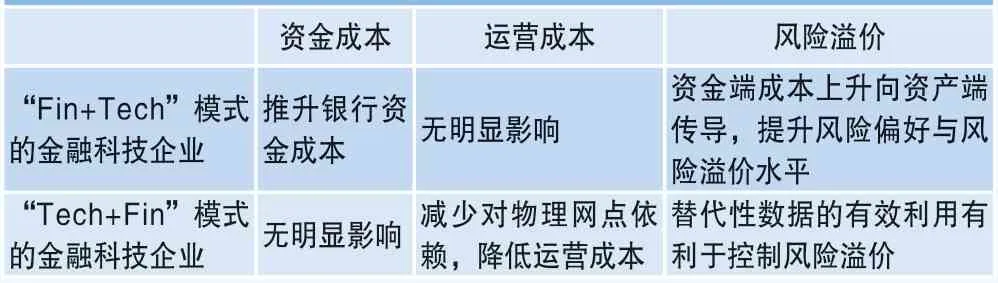

因此,從普惠金融的視角看,金融科技對商業銀行風險承擔存在“雙刃劍”效應(見表2)。一方面,基于“Tech+Fin”模式的金融科技企業,在和商業銀行合作發展普惠金融的過程中,可以利用大數據、云計算、人工智能等技術提高商業銀行風控水平、降低獲客成本。其中,互聯網技術的運用有利于銀行減少對物理網點的依賴,降低運營成本;替代性數據的有效利用有利于控制風險溢價,進一步提高銀行的商業可持續性。這就用技術來緩解了普惠金融悖論,降低了銀行的風險承擔水平。另一方面,“Fin+Tech”模式下的金融科技企業高定價的產品特征對銀行產品定價形成壓力,一定程度上帶來銀行存款搬家的競爭性擠出效應,倒逼銀行提高其資金成本。銀行資金端成本上升向資產端傳導,可能提升其風險溢價水平。商業銀行在“Fin+Tech”類金融科技企業開展業務的過程中可能提高了自身的風險偏好。

因此,本文提出如下假設:

假設3:整體上看,由于“雙刃劍”效應的存在,金融科技是否有助于緩解普惠金融“悖論”并不確定。在技術賦能為特征的“Tech+Fin”模式下,技術溢出效應有助于緩解普惠金融“悖論”,降低商業銀行的風險承擔水平;在互聯網金融為代表的“Fin+Tech”模式下,客戶擠出效應反而會加劇普惠金融“悖論”,提高商業銀行的風險承擔水平。

四、研究設計

(一)樣本選擇

在剔除數據缺失較為嚴重的銀行后,本文以我國173家商業銀行為研究樣本,包括5家國有大型商業銀行、11家股份制商業銀行、103家城市商業銀行和54家農村商業銀行,時間跨度為2010―2018年。數據來源于WIND數據庫和各家銀行官網公布的年報。

表2 金融科技對商業銀行普惠金融服務風險定價機制的影響

(二)變量選擇

1.被解釋變量

銀行風險承擔水平可采用Z值、不良貸款率(NPL)等衡量(郭品和沈悅,2019)[10]。由于銀行資產規模擴張有助于降低不良貸款率,導致不良貸款率不能真實地反映銀行風險承擔水平,因此,本文參考于博和吳菡虹(2020)[27]的研究,在基準模型中以貸款減值準備與貸款余額之比(LLR)來衡量商業銀行風險承擔水平。LLR相比NPL更能準確反映銀行真實的運營狀況與風險承擔意愿。為確保研究結論的穩健,本文將在穩健性檢驗中利用NPL衡量銀行風險承擔水平。相關數據來源于WIND數據庫。

2.解釋變量

本文采用國際貨幣基金組織(IMF)的金融服務可得性調查數據庫(Financial Access Survey,FAS)來度量普惠金融發展程度。具體而言,選擇“每千人中儲戶數量”(Account)表征銀行業在資金端的普惠金融發展水平,選擇“中小企業貸款余額占GDP比例”(SME)表征銀行業在資產端的普惠金融發展水平。

3.調節變量

本文按照不同的發展模式,將金融科技分為“Fin+Tech”和“Tech+Fin”兩類。其中,“Fin+Tech”金融科技發展模式包括第三方支付、P2P網貸、互聯網消費金融、互聯網基金等典型互聯網金融模式,“Tech+Fin”金融科技發展模式主要包括大數據、云計算、銀行IT等技術賦能形式。本文通過因子分析方法對我國金融科技發展水平進行測度。

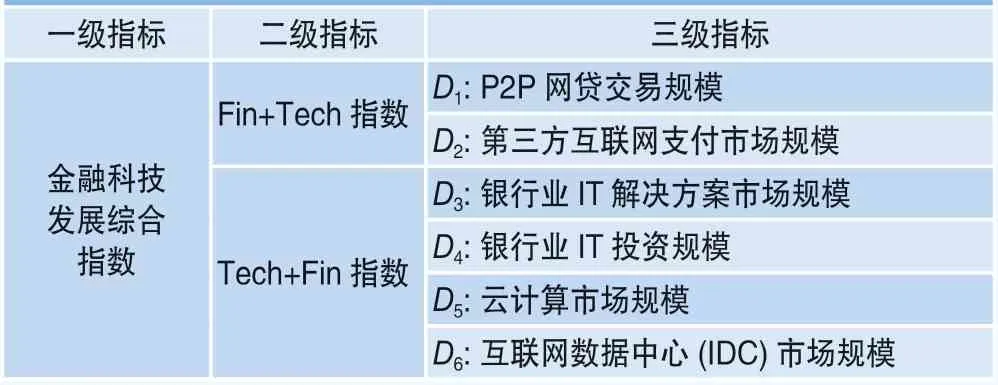

(1)金融科技測度指標體系設計

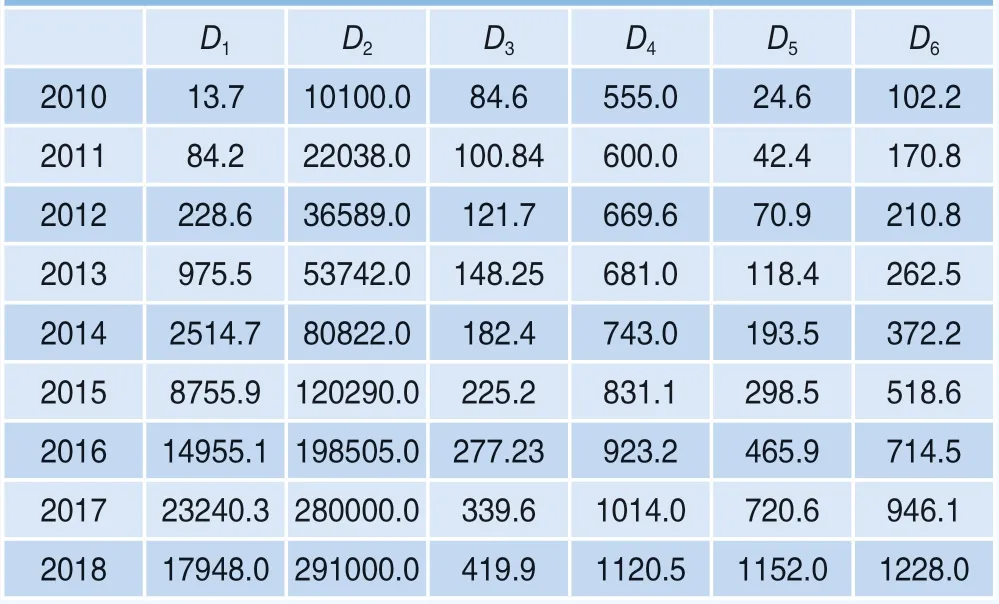

表3是金融科技測度指標體系,包括2個二級指標和6個三級指標。其中,Fin+Tech指數更多體現了互聯網金融的烙印。根據中國人民銀行等部門2015年7月發布的《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》以及相關研究材料,互聯網金融主要包括以下幾種業態:互聯網支付、網絡借貸、股權眾籌、互聯網投資理財、互聯網銀行、互聯網保險。綜合考慮數據可得性和指標的代表性,本文選取P2P網貸交易規模、第三方互聯網支付市場規模作為該項下的細分指標。上述數據均來自WIND數據庫。Tech+Fin指數則反映目前金融科技的發展重點,覆蓋了客戶服務、風險防控、內部管理等多個領域,涉及IT解決方案、大數據、云計算等多種應用。本文選取銀行業IT解決方案市場規模、銀行業IT投資規模、云計算市場規模以及互聯網數據中心(IDC)市場規模2作為該項下的細分指標。其中,云計算市場規模的數據源自前瞻產業研究院,其余數據來自WIND數據庫,所有數據保留1位小數(見表4)。

表3 金融科技測度指標體系

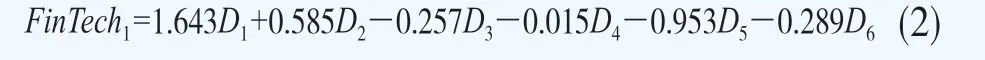

(2)因子分析

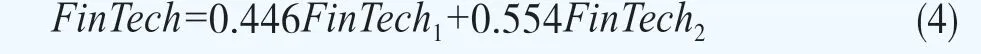

考慮到金融科技指標體系各指標間的相關性較高,本文引入因子分析法構建金融科技發展水平測度模型3。第一步,建立因子旋轉成分矩陣并提取公共因子。根據因子旋轉成分矩陣,可將表3中的三級指標簡化為2個公共因子。其中,第1個公共因子FinTech1在D1、D2上有較大的載荷,可稱為“Fin+Tech”因子;第2個公共因子FinTech2在D3、D4、D5、D6上有較大的載荷,可稱為“Tech+Fin”因子。金融科技發展綜合指數(FinTech)可由以下公共因子的加權平均式來表示,s1和s2分別為各公共因子的權重:

第二步,根據因子得分矩陣計算“Fin+Tech”因子和“Tech+Fin”因子的得分,確定“Fin+Tech”指數(Fin+Tech)和“Tech+Fin”指數(Tech+Fin)的表達式:

表4 金融科技測度的三級指標(單位:億元)

第三步,以各因子的方差貢獻率作為權重,合成的金融科技發展綜合指數為:

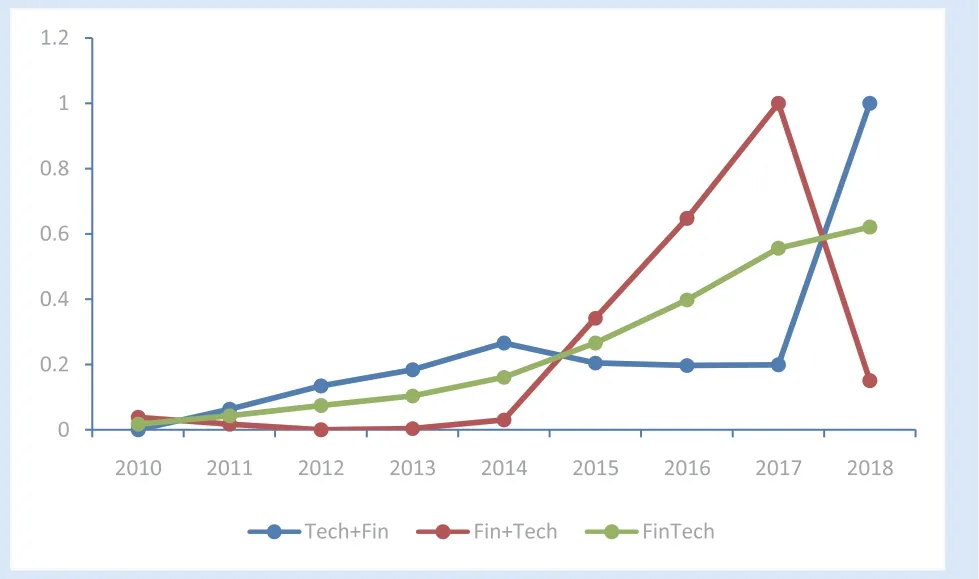

圖1反映了中國金融科技指數的發展趨勢,可以發現中國金融科技指數呈現逐年上漲的趨勢。2010―2014年增長相對平緩,2014―2018年增速加快,這與2014年以來Fin+Tech指數的快速增長密不可分。分不同模式看,Fin+Tech模式下的金融科技在2014年之后增速明顯加快,這與互聯網金融的興起密切相關,也帶動金融科技綜合指數在2014年之后快速上升。值得注意的是,隨著P2P網貸平臺在2018年出現大規模的爆雷潮,Fin+Tech指數出現明顯下滑。與此同時,Tech+Fin模式下的金融科技發展較為平穩。隨著銀行業與金融科技公司的合作不斷深入,其對于金融科技類解決方案的需求也不斷攀升,Tech+Fin指數在2018年創下新高,從而帶動了綜合指數的上升。

4.控制變量

借鑒顧海峰和楊立翔(2018)[9]等研究,本文選擇銀行資產規模(Size)、凈利差(NIS)、非利息收入占比(NIRR)、成本收入比(ICR)、廣義貨幣供應量增速(M2)、經濟周期(GDP)作為控制變量。其中銀行資產規模(Size)、凈利差(NIS)、非利息收入占比(NIRR)、成本收入比(ICR)控制了銀行的微觀特征,廣義貨幣供應量增速(M2)和經濟周期(GDP)控制了影響銀行風險偏好的經濟、金融環境等宏觀因素。

5.變量定義與描述性統計結果

本文所有變量的定義和描述性統計結果分別見表5和表6。

圖1 2010―2018年中國金融科技指數發展趨勢

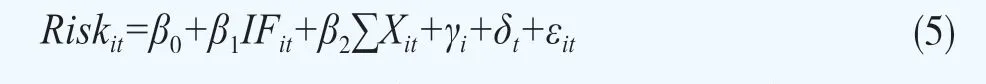

(三)模型設定

本文在基準模型中采用固定效應模型估計。采用固定效應模型可以得到變量間的結構性關系。為檢驗普惠金融對銀行風險承擔的影響(假設1),本文對式(5)進行回歸分析。Riskit為銀行i在年份t的風險承擔水平,用貸款減值準備與貸款余額之比(LLR)表示;IFit為普惠金融指數,用每千人儲戶數量(Account)和中小企業貸款余額占GDP的比例(SME)表示;Xit為系列控制變量,γi為銀行固定效應,δt為時間固定效應,εit為隨機誤差項。同時本文將被解釋變量替換為不良貸款率進行穩健性檢驗。

表5 變量定義

表6 變量描述性統計結果

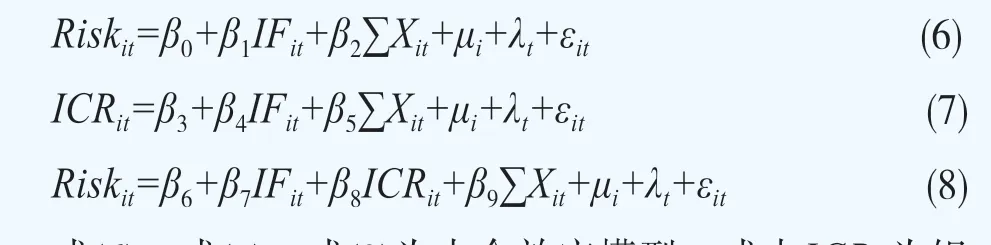

為檢驗運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應(假設2),本文建立如下回歸模型:

式(6)、式(7)、式(8)為中介效應模型,式中ICRit為銀行的成本收入比。中介效應檢驗的具體步驟如下:第一步,對系數β1進行顯著性檢驗,如果不顯著則中止中介效應檢驗。第二步,對系數β4和β5進行顯著性檢驗,如果兩個系數都顯著,則進一步檢驗β7是否顯著。當β7顯著則說明存在部分中介效應,當β7不顯著則說明存在完全中介效應。第三步,針對系數β4和β5不能同時通過顯著性檢驗的情況,再進行Sobel檢驗,只有檢驗通過才能斷定模型中存在中介效應。

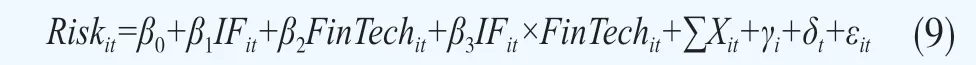

為檢驗金融科技在普惠金融影響銀行風險承擔中的調節效應(假設3),本文建立式(9)進行回歸分析。FinTechit為金融科技發展指數,分別用綜合指數、Fin+Tech指數和Tech+Fin指數來衡量。交互項IFit×FinTechit刻畫金融科技在普惠金融影響銀行風險承擔中的調節效應作用。

表7 普惠金融與銀行風險承擔的回歸結果

五、實證結果及分析

(一)普惠金融與銀行風險承擔的檢驗結果

表7報告了普惠金融與銀行風險承擔的回歸結果。其中,列(1)和列(2)是以貸款減值準備與貸款余額之比(LLC)作為銀行風險承擔代理變量的基準回歸結果。其中,Account的系數為0.0254,在10%水平下顯著為正。從資金端看,銀行發展普惠金融顯著提升了風險承擔水平。SME的系數為0.126但并不顯著,從資產端看,銀行發展普惠金融對其風險承擔水平沒有顯著影響。列(3)和列(4)報告了以不良貸余額占貸款余額的比例(NPL)為被解釋變量的穩健性檢驗結果,與列(1)和列(2)的結果基本一致,上述結論仍成立。

上述結果表明,普惠金融的發展總體上會提升銀行的風險承擔水平。資金多元化和資產多元化帶來的收益難以覆蓋運營支出和風險溢價帶來的成本。這說明總體上商業銀行針對普惠金融群體尚未建立完善的風險定價機制,金融包容與商業逐利之間的“悖論”依然存在,假設1得到說明。

(二)運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應檢驗

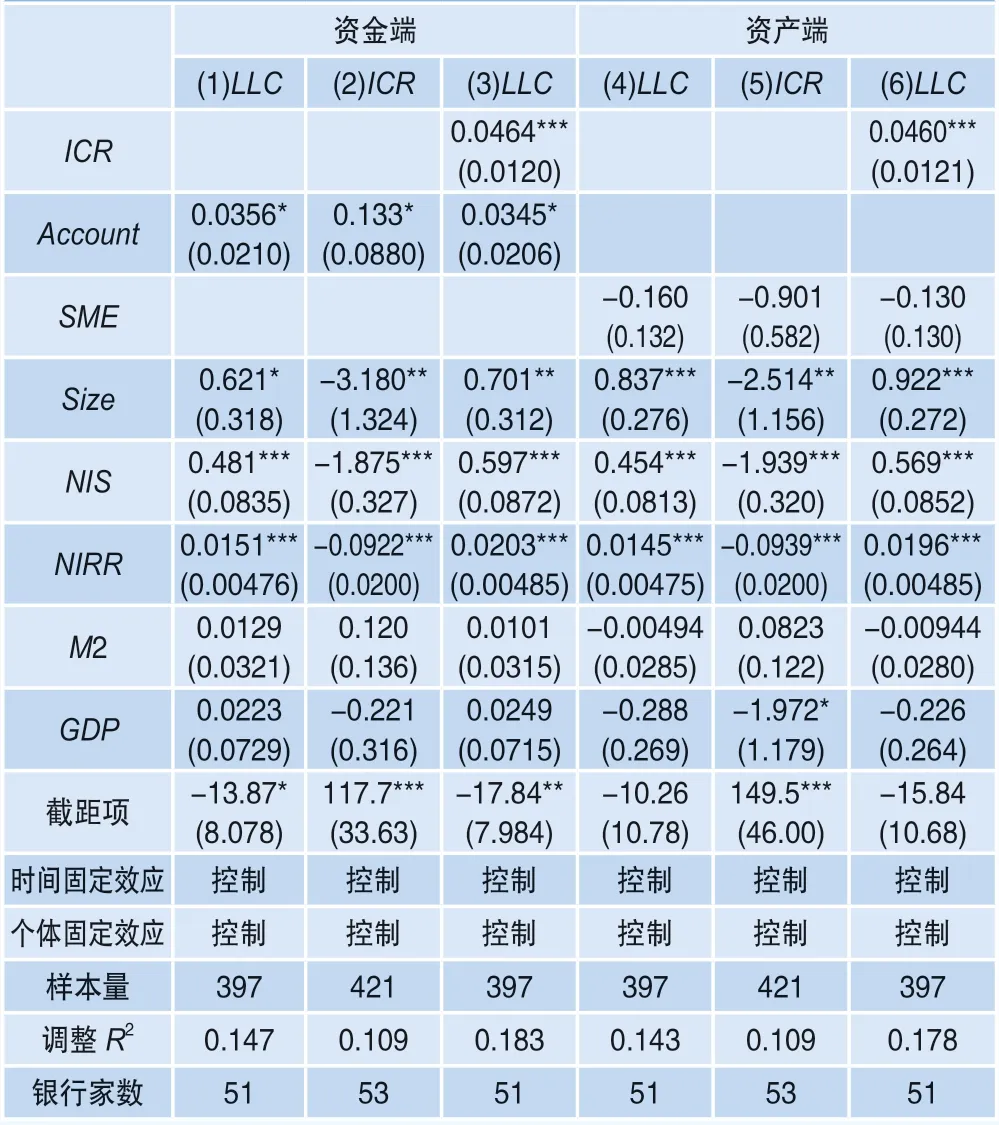

表8和表9報告了國有五大行和股份制銀行等大型銀行的運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應。以國有五大行為例,列(1)中Account的系數在5%水平下顯著,說明銀行在資金端發展普惠金融會提升其風險承擔水平。同時,繼續進行中介效應檢驗,列(2)中Account的系數不顯著,且進一步的Sobel檢驗的p值為0.4108,說明運營成本作為普惠金融(資金端)影響國有五大行風險承擔的中介渠道并不顯著。其次,列(4)中SME的系數并不顯著,說明運營成本作為普惠金融(資產端)影響風險承擔的中介渠道并不存在。同時,Sobel檢驗的p值為0.7394也證實了中介效應并不顯著。這可能是因為國有大行通過實施普惠金融貸款內部資金轉移定價等優惠政策,完善了成本分攤和收益分享機制,運營成本的抬升對其風險承擔的間接激勵并不明顯。股份制銀行呈現與國有五大行相似的情況,在此不復贅述。

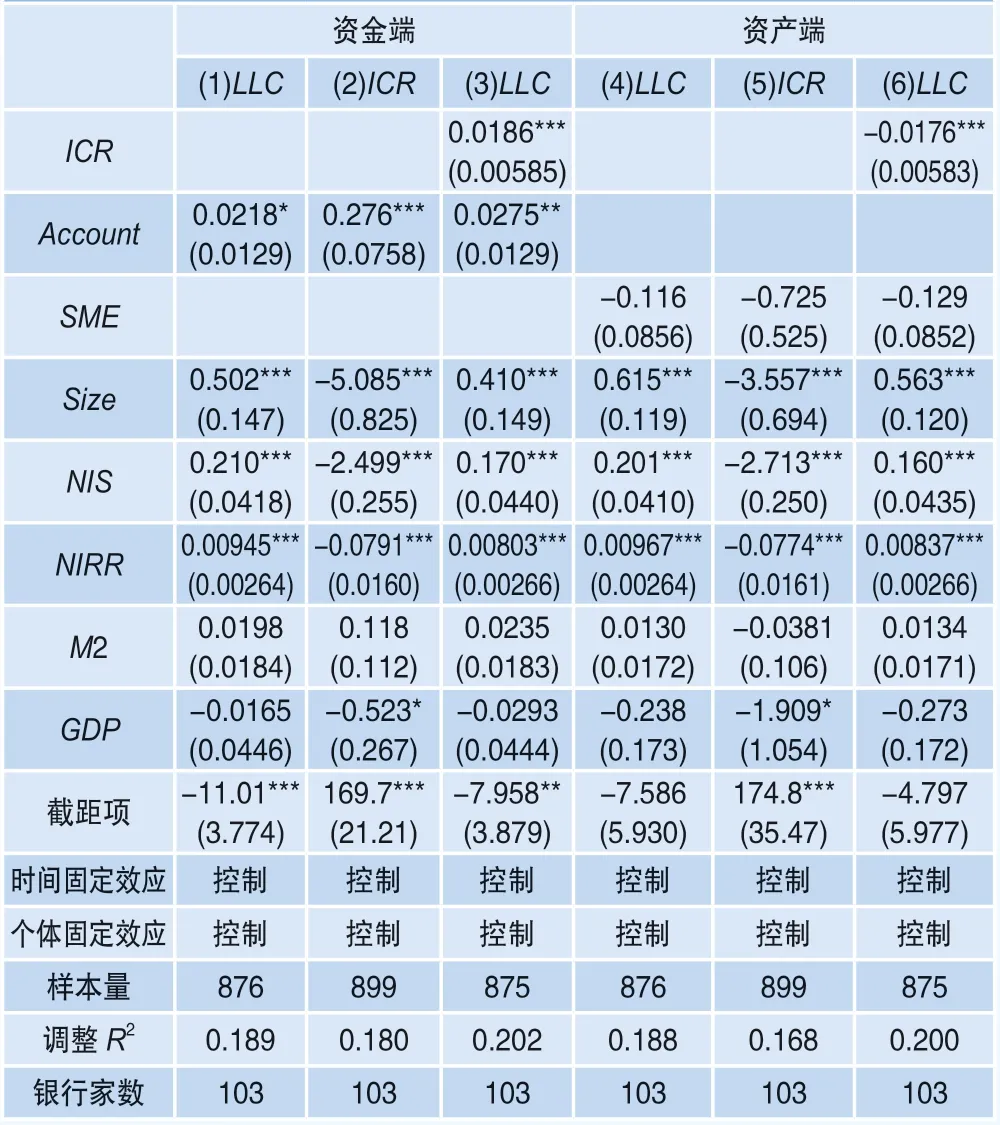

表10和表11報告了城商行和農商行等中小型銀行運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應。以城商行例,列(1)中Account的系數在10%水平下顯著,說明銀行在資金端發展普惠金融會提升其風險承擔水平。同時,繼續進行中介效應檢驗,列(2)中Account的系數、列(3)中ICR的系數和Account的系數均顯著,說明運營成本作為普惠金融(資金端)影響銀行風險承擔的中介渠道存在。其次,列(4)中SME的系數并不顯著,說明運營成本作為普惠金融(資產端)影響風險承擔的中介渠道并不存在。這說明運營成本的抬升對其風險承擔的間接激勵主要來源于資金端。農商行呈現與城商行相似的情況,在此不復贅述。

表8 運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應檢驗(國有五大行)

表9 運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應檢驗(股份制銀行)

表10 運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應檢驗(城商行)

表11 運營成本在普惠金融影響銀行風險承擔中的中介效應檢驗(農商行)

綜上,發展普惠金融確實提高了銀行的運營成本,但對銀行風險承擔產生的間接激勵具有異質性。大型銀行相對中小銀行在控制運營成本方面具有相對優勢,抬升運營成本對大型銀行風險承擔的間接激勵小于中小銀行。假設2得證。

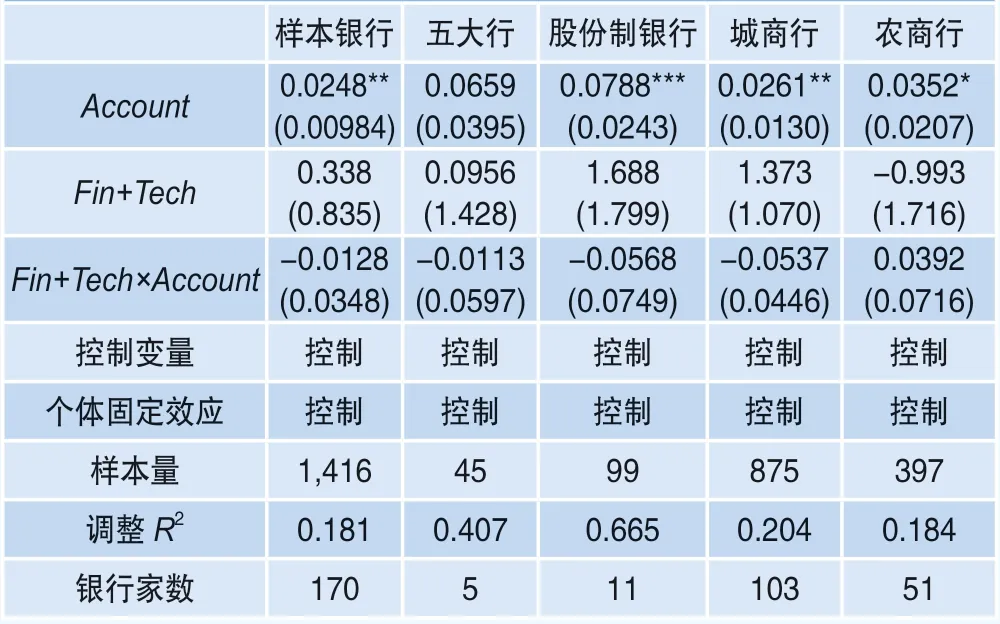

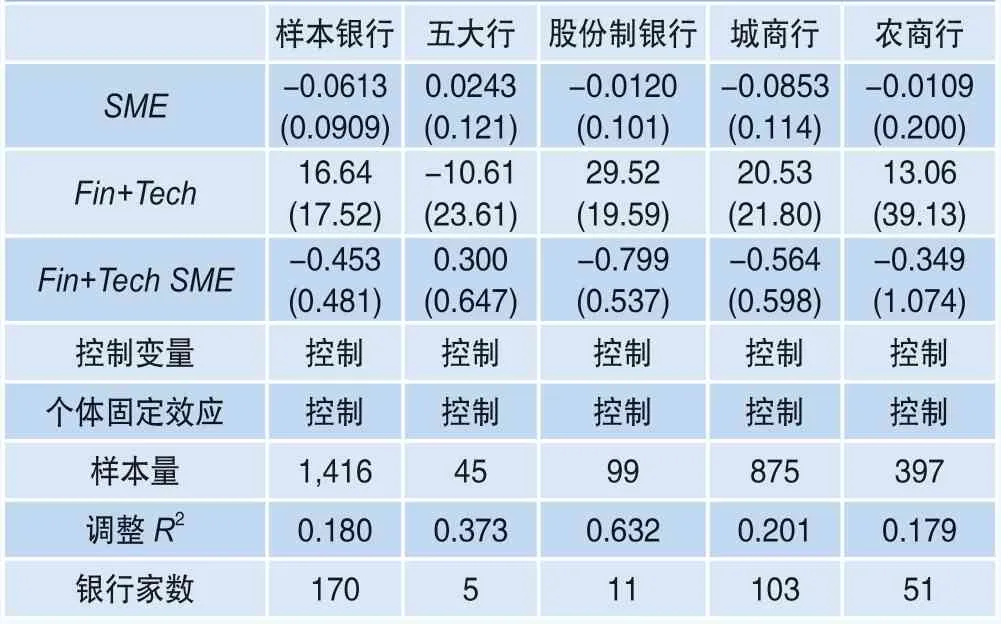

(三)金融科技在普惠金融影響銀行風險承擔中的調節效應檢驗

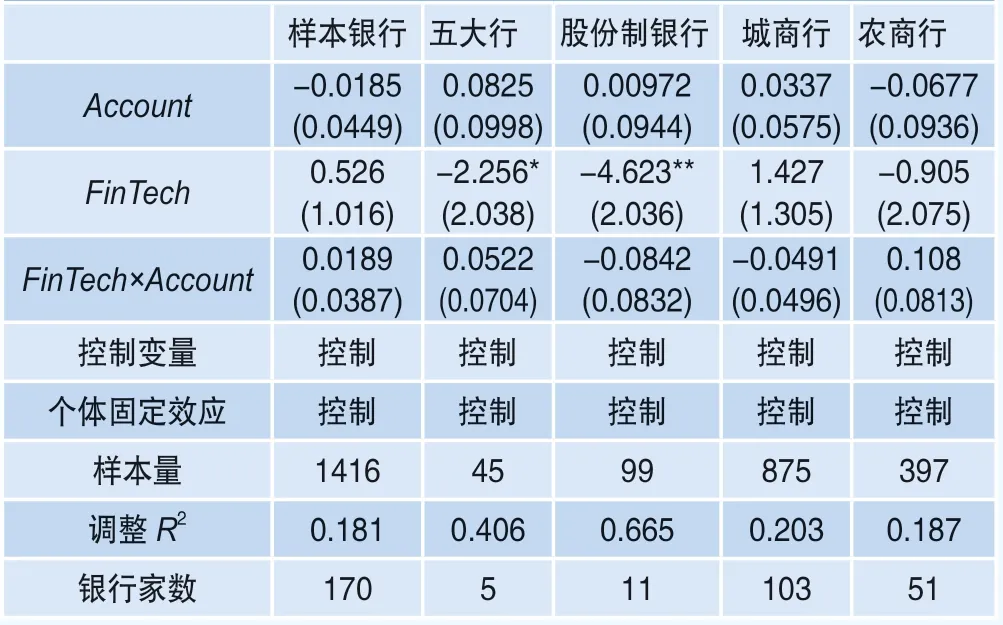

表12 FinTech 對普惠金融影響銀行風險承擔的綜合效應(資金端)

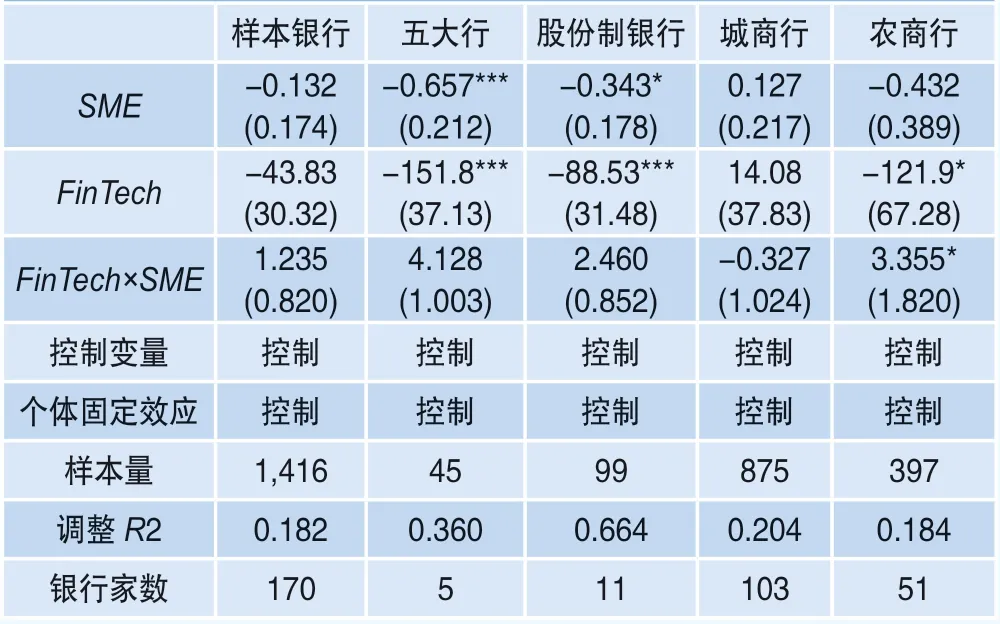

表13 FinTech 對普惠金融影響銀行風險承擔的綜合效應(資產端)

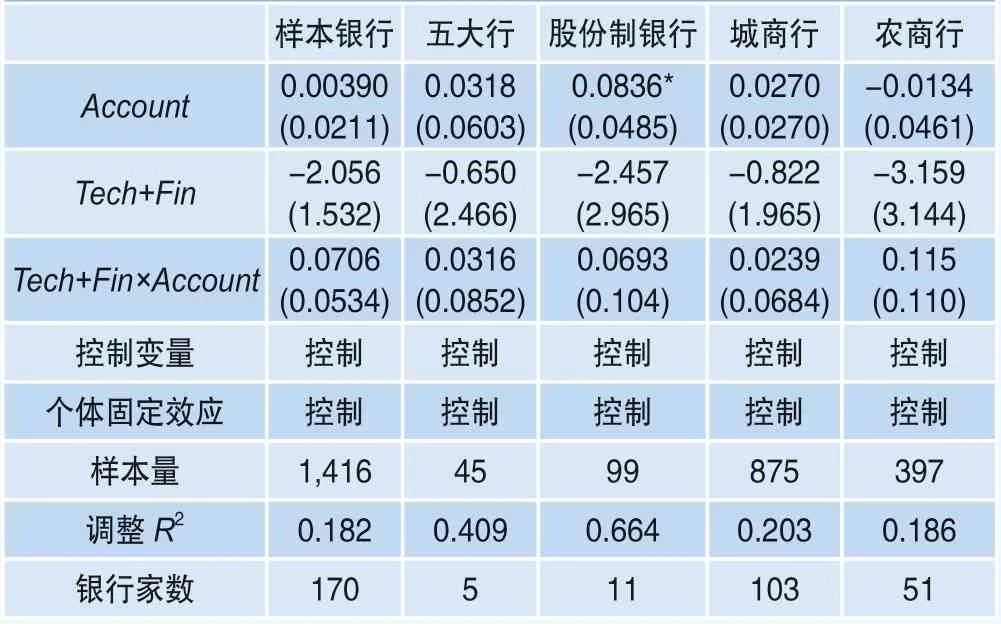

表14 Tech+Fin 對普惠金融影響銀行風險承擔的技術溢出效應(資金端)

表12~17報告了以LLC作為銀行風險承擔代理變量的回歸結果。

表12和表13實證檢驗了金融科技綜合指數對商業銀行風險承擔的直接影響和調節效應。直接影響方面,金融科技綜合指數的回歸系數并不全部顯著,不同類型的銀行存在異質性。金融科技的發展顯著降低了國有五大行和股份制銀行的風險承擔水平,這可能與大型銀行本身金融科技發展水平較高有關。金融科技的發展對農商行和城商行風險承擔水平的影響并不顯著,這可能是因為金融科技在中小銀行中并未廣泛、有效運用。調節效應方面,交互項Fintech×Account和Fintech×SME的系數并不顯著。這一結果與假設3相符,驗證了由于“雙刃劍”效應的存在,金融科技是否有助于緩解普惠金融“悖論”并不確定。

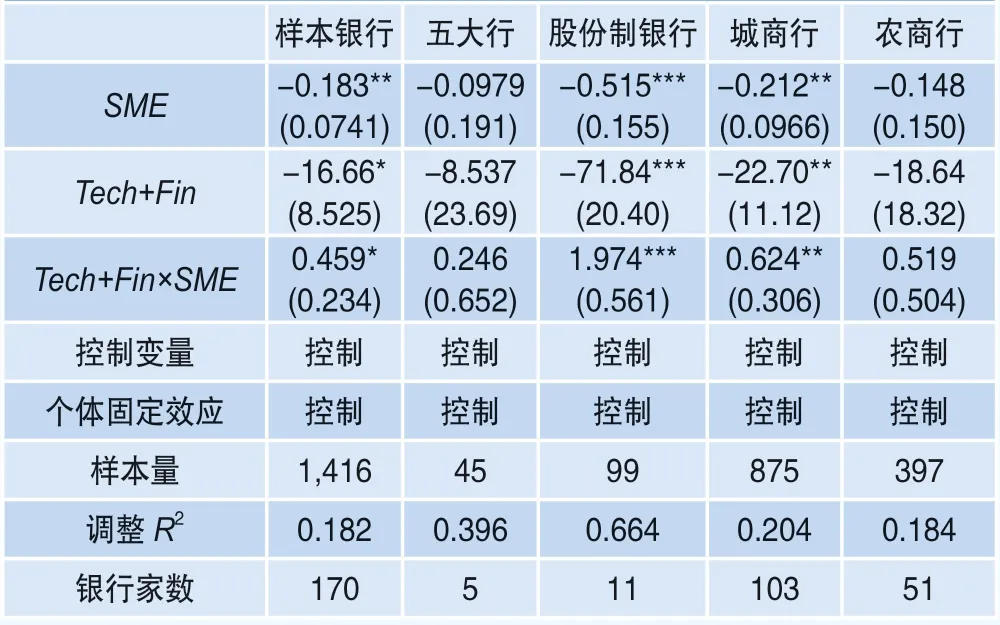

表15 Tech+Fin 對普惠金融影響銀行風險承擔的技術溢出效應(資產端)

表16 Fin+Tech 對普惠金融影響銀行風險承擔的客戶擠出效應(資金端)

表17 Fin+Tech 對普惠金融影響銀行風險承擔的客戶擠出效應(資產端)

表14和表15實證檢驗了Tech+Fin模式下的金融科技對商業銀行風險承擔的直接影響和調節效應。直接影響方面,全樣本下Tech+Fin指數的回歸系數方向與預期相符且較為顯著(表15),說明了Tech+Fin模式下的金融科技對商業銀行風險承擔的影響主要體現在資產端。分樣本看,Tech+Fin模式下的金融科技發展顯著降低了股份制銀行和城商行的風險承擔水平,但對國有五大行和城商行風險承擔水平的影響并不顯著。調節效應方面,交互項Tech+Fin×SME的系數與預期的方向相反且多不顯著。究其原因,一方面可能是本文對于“Tech+Fin”指數的度量囿于數據缺乏,僅考慮相關企業的市場規模而非實際技術水平,難以衡量“Tech+Fin”模式下的技術溢出水平;另一方面,市場規模與實際技術水平并非等比例的變化,可能也意味著“Tech+Fin”模式下的金融科技企業在做大市場規模的同時也需要進一步提升科技服務能力。

表16和表17實證檢驗了Fin+Tech模式下的金融科技對商業銀行風險承擔的直接影響和調節效應。直接影響方面,Fin+Tech指數的回歸系數方向與預期相符但均不顯著。調節效應方面,交互項Fin+Tech×Account的系數均不顯著。這說明Fin+Tech模式下金融科技對銀行的客戶擠出效應并不明顯,在監管機構的從嚴監管下,監管套利的空間有限,沒有損害普惠金融帶來的資金多元化收益。

六、結論與啟示

本文的研究證明商業銀行開展普惠金融業務存在“包容性”與“商業可持續性”難以兼顧的“悖論”,加劇了其風險承擔水平。當商業銀行可以實現收益覆蓋風險、保本微利的風險定價機制時,發展普惠金融有利于降低其風險承擔水平。因此,如何通過發展金融科技來完善商業銀行普惠金融風險定價機制,是問題的關鍵。

金融科技因其發展模式不同,對商業銀行風險承擔的影響機制存在差異。在技術賦能為特征的“Tech+Fin”模式下,技術溢出效應理論上有助于提高銀行的風控水平,減少可能的壞賬比例,降低商業銀行的風險承擔水平。但實證發現“Tech+Fin”模式下金融科技企業市場規模的增長并沒有帶來其技術水平和服務能力的顯著提高。在互聯網金融為代表的“Fin+Tech”模式下,客戶擠出效應并不明顯,其監管套利的空間有限。

本文為不同模式下金融科技企業差別化監管提供了一定的政策啟示。對于“Fin+Tech”模式的金融科技企業,要充分重視其對宏觀金融穩定帶來的潛在影響,提高其準入門檻,繼續從嚴監管;對于“Tech+Fin”模式的金融科技企業,在鼓勵其發展的同時,要引導其提升技術輸出能力,同時特別注意其變相從事金融業務的可能,防范金融科技發展可能帶來的潛在風險。

注釋

1. 數據來源:埃森哲,訪問地址:https://newsroom.accenture.com/news/global-fintech-investments-surged-in-2018-with-investmentsin-china-taking-the-lead-accenture-analysis-finds-uk-gains-sharplydespite-brexit-doubts.htm?_ga=2.196199716.940867948.1585022016-1791195496.1585022016.

2. 由于大數據的市場規模數據在樣本區間內缺失嚴重,本文以互聯網數據中心(IDC)市場規模替代。

3. 本文利用KMO檢驗和Bartlett球度檢驗來考察變量之間的相關性。結果表明,KMO統計量值為0.706(大于0.5),同時Bartlett球度檢驗p值為0.000,表明選取的指標變量之間具有較強的相關性,適合進行因子分析。受文章篇幅限制,未匯報公共因子的方差貢獻率、旋轉矩陣和得分矩陣等數據,感興趣的讀者可以向作者索要。